解釋

節理

節理2.節和紋理。《新唐書·回鶻傳下》:“有川曰康乾河,斷松投之,三年輒化為石,色蒼致,然節理猶在,世謂康乾石者。”

清張岱《陶庵夢憶·松花石》:“董文簡家茁錯二松橛,節理槎枒,皮斷猶附。”

3.調度管束,使合於禮儀準則。《文選·乾寶》:“故其積基樹本,經緯禮俗,節理人情,恤隱民事,如此之纏綿也。”李周翰註:“節理,謂以節度理人也。”

簡介

節理

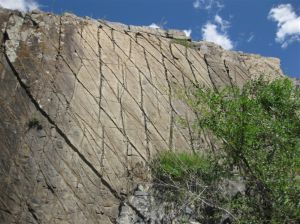

節理節理,岩石中的裂隙,其兩側岩石沒有明顯的位移。地殼上部岩石中最廣泛發育的一種斷裂構造。通常,受風化作用後易於識別,在石灰岩地區,節理和水溶作用形成喀斯特。岩石中的裂隙,是沒有明顯位移的斷裂。節理是地殼上部岩石中最廣泛發育的一種斷裂構造。按成因節理可分為:①原生節理,成岩過程中形成,如沉積岩中因縮水而造成的泥裂或火成岩冷卻收縮而成的柱狀節理;②構造節理,由構造變形而成;③非構造節理,由外動力作用形成的,如風化作用、山崩或地滑等引起的節理,常局限於地表淺處。

分類

節理

節理原生節理是指成岩過程中形成的節理。例如沉積岩中的泥裂,火花熔岩冷凝收縮形成的柱狀節理,岩漿入侵過程中由於流動作用及冷凝收縮產生的各種原生節理等。

次生節理是指岩石成岩後形成的節理,包括非構造節理(風化節理)和構造節理。

其中構造節理是所有節理中最常見的,它根據力學性質又可分兩類:張節理和剪下節理。前者即岩石受張應力形成的裂隙,後者即岩石受切應力形成的裂隙。沿最大切應力方向發育的細而密集的剪下節理,稱為“劈理”。

通常,以節理與岩層的產狀要素的關係而劃分為四種節理:

走向節理:節理的走向與岩層的走向一致或大體一致。

傾向節理:節理的走向大致與岩層的走向垂直,即與岩層的傾向一致。

斜向節理:節理的走向與岩層的走向既非平行,亦非垂直,而是斜交。

順層節理:節理面大致平行於岩層層面。

前三種最為常見。

其次,節理的分類還可以節理的走向與區域褶皺主要方向、斷層的主要走向或其他線形構造的延伸方向等關係而進行,可劃分為三種:

縱節理:兩者的關係大致平行。

橫節理:二者大致垂直。

斜節理:二者大致斜交。

如果褶皺軸延伸穩定,不發生傾伏的話(水平褶皺),則走向節理相當於縱節理,傾向節理相當於橫節理,斜向節理相當於斜節理。

在認識節理的形態及其名稱以後,也可以適當地作些力學分析研究,如節理與褶皺的關係,節理的形態與受力的關係等。