簡介

管控模式這一概念主要是在企業管理上的定義。所謂的管控模式是指集團對下屬企業基於集分權程度不同而形成的管控策略。集團功能定位決定管控模式,管控模式必須與集團功能定位相適應。

類型

集團管控模式按照集團對成員企業管控的緊密程度各有不同,主流觀點是由三種典型的管控模式,即投資管控型、戰略管控型和操作管控型三種。

1、投資管控型。投資管控型管控模式主要以財務指標對成員企業進行管理和考核,總部一般無業務管理部門,關注投資回報。這種管控模式下集團主要通過投資業務組合的結構最佳化來追求公司價值最大化,管控的主要手段體現為財務控制、法人治理和企業併購行為,是一種分權管控模式。

典型的財務管理型集團公司有和記黃浦。和記黃浦集團在全球45個國家經營多項業務,雇員超過18萬人,它既有港口及相關服務、地產及酒店、零售及製造、能源及基建業務,也有網際網路、電訊服務等業務。總部主要負責資產運作,因此總部的職能人員並不多,主要是財務管理人員。GE公司也是採用這種管控模式。這種模式可以形象地表述為“有頭腦,沒有手腳”。

2、戰略管控型。戰略管控型管控模式主要以戰略規劃為主,總部可以視情況設定具體業務部門。這種管控模式下集團主要關注集團業務組合的協調發展、投資業務的戰略最佳化和協調,以及戰略協同效應的培育,通過對成員企業的戰略施加影響而達到管控目的,主要管控手段為財務控制、戰略規劃與控制,人力資源控制,以及部分重點業務的管理,是介於集權與分權之間的一種管控模式。

在實行這種管控模式的集團中,各下屬企業業務的相關性也要求很高。為了保證下屬企業目標的實現以及集團整體利益的最大化,集團總部的規模並不大,但主要集中在進行綜合平衡、提高集團綜合效益上做工作。如平衡各企業間的資源需求、協調各下屬企業之間的矛盾、推行“無邊界企業文化”,高級主管的培育、品牌管理、最佳典範經驗的分享等等。這種模式可以形象地表述為“上有頭腦,下也有頭腦”。運用這種管控模式的典型公司有英國石油、殼牌石油、飛利浦等。目前世界上大多數集團公司都採用或正在轉向這種管控模式。

3、操作管控型。操作管控型管控模式主要通過總部業務管理部門對下屬企業的日常經營運作進行管理,其關注重點包括成員企業經營行為的統一與最佳化、公司整體協調成長、對行業成功因素的集中控制與管理。這種管控模式下集團主要管控手段包括財務控制、行銷/銷售控制、網路/技術控制、新業務開發、人力資源等等,是一種集權的管控模式。

為了保證總部能夠正確決策並能應付解決各種問題,總部的職能人員的人數會很多,規模會很龐大。如GE公司在1984年以前採用的就是這種管控模式,導致總部職能人員多達2000多人。直到傑克·韋爾奇任CEO後才轉變為戰略管控模式,大大減少了總部參謀人員。這種模式可以形象地表述為“上是頭腦,下是手腳”。IBM公司可以說是這方面的典型,為了保證其全球“隨需應變式”戰略的實施,各事業部都由總部進行集權管理,計畫由總部制定、下屬單位則負責保障實施。

在操作管控的模式下,集團中各下屬企業業務的相關性要很高,必須擁有相似的業務性質,這樣集團總部才可能有足夠的資源、經驗和技能進行嚴格的過程控制。為了保證集團總部能夠正確進行決策,能夠應付解決各種常規和突發的問題,總部所需要的職能人員的人數會很多,總部規模也會相當龐大。

我們所熟悉的IBM是操作型管控模式的典型,九十年代中期以來,IBM為了保證其全球“隨需應變式”戰略的貫徹實施,採取了高度集中的管控模式,IBM旗下各事業部都由總部進行集權管理,戰略和經營計畫統屬總部制定,而下屬企業單位則負責保障實施。此外,如王永慶的台塑集團,也是操作管控的典型。總部對下屬子公司的控制非常嚴格,帶有明顯的家長制的作風,本質是總部決定成敗。

影響因素

集團管控模式的選擇主要受行業特點、組織規模、發展戰略、企業家領導風格等因素的影響,企業應深入分析自己在這幾個因素上的現狀與特點來選擇適合自己的管控模式。

1、行業特點

不同的行業具有不同的特點,在管理控制上也有所不同。通常情況下如果業務運營單一,不需要成員企業做出太多個性化經營決策的行業,具備實現集權管控模式的基本條件,而對於那些需要成員企業做出大量個性化經營決策的行業,則需要側重與分權型的管控模式。舉例來說,電力行業是一個高度重視安全性的行業,但業務運營相對較為單一,一座新的電廠投入運營後要確保全全可靠、穩發多供就可以了,而且電力的發、輸、配、售都是在瞬間完成的,電廠就是一個生產車間,除了根據調度開停機、設備檢修、保障安全生產之外並無其他太多的經營決策,而安全生產又需要嚴格按照上級公司的指示來進行。因此,發電集團大都實行了集權的管控模式,電網企業對下屬的供電企業也實行了相對集權的管控模式,這種管控模式就是由行業特點所決定的。

2、發展戰略。

發展戰略是企業集團對整個集團未來發展的全局性部署,企業的發展戰略可以歸結為單一業務、相關多元化和無關多元化三種類型。對於單一業務戰略的企業集團來講,所有成員企業都從事同一業務,每個成員企業的管控都能夠不同程度地複製到其他成員企業,在這種發展戰略下集團完全可以對成員企業實行集權式的管控模式,也就是說具備了實行集權管控模式的基本條件。而對於無關多元化來說,每個業務都有各自不同的行業特點,需要不同的管控模式來適應,因此集團無法對成員企業實行更為緊密地管控模式,分權管控成為必然。同樣道理,相關多元化企業集團則可以在集權與分權之間需求平衡。

3、組織規模。

組織規模決定了集團總部的管理幅度和範圍,在企業集團發展初期,成員企業較少,或者基本分布在同一區域,這種情況下集團有足夠的能力對成員企業實行更緊密的集權型管控;而當企業集團規模不斷擴大時,需要管理和協調的事務越來越多,全部交由集團總部來決策便會影響到決策速度和質量,尤其在競爭日趨激烈的今天容易因為決策速度而貽誤商機,這就需要集團總部逐步放權,向分權型管控模式過渡。以萬科為例,在發展初期萬科實行的是集權管控模式,投資的經營權和決策權分離,有限的專家資源全部集中在總部,各地子公司的投資決策、人員、資金和專業性的把握都上報給集團來決策。但是隨著企業規模的快速擴張,區域子公司的規模越來越多,同時在全國20多個城市運作40多個項目需要快速反應,依靠集團來一一作出決策根本無法適應競爭日趨激勵的行業發展態勢,因此萬科在2005年對管控模式進行了重大變革,由集權型管控模式向分權型管控模式轉變。

4、企業家領導風格。

每個人在做出各種決策時都有自己的風格,這種風格追求決策者對安全感的把握,亦即決策者對管控的緊密程度源於他對局勢掌控程度的一種需要。企業家亦是如此,有些企業家善於把握細節,事必躬親,在集團管控當中體現為集權型管控;而有的企業家則更善於抓大放小,在集團管控中體現為分權型管控。

除了個性使然之外,企業家成長環境對集團管控也有影響。一般來講國有企業的企業家更傾向於分權型管控,這是因為企業家成長於系統規範的組織當中,習慣於有序授權的組織氛圍,在成長為企業集團領導者之後也就更傾向於分權型的管控。而民營企業家則更傾向於集權型管控,這是因為民營企業家大多是自創企業,從無到有、從小到大發展起來,而這種發展環境注定了企業家是從事必躬親的小組織管理經歷成長起來,事必躬親往往已經成為企業家的一種領導習慣,對於分權缺乏足夠的安全感。

除了以上四種影響因素之外,企業集團管控模式的選擇還會受到諸如人力資源、企業文化等因素的影響,只要把握這些影響因素並進行深入分析,就能夠找到適合自身實際情況的管控模式,實現企業集團對成員企業的有效管控。

相關案例

海爾發展戰略的四個階段及管控模式的變革

伴隨著海爾集團規模的擴大和適應海爾集團經營領域多元化與區域國際化戰略的需要,海爾集團的組織結構和管控模式也歷經了多次變革,下面就來分析研究在各種不同的巨觀背景、不同的發展戰略下,海爾是如何隨組織結構的調整而不斷變化其管控模式的過程。

(一)第一階段:名牌戰略(1984-1991年)

主要特徵:只做冰櫃一個產品,探索並積累了企業管理的經驗,為今後的發展奠定了堅實的基礎,並總結出一套可移植的管理模式。

1.品牌戰略的提出

在這一階段的7年時間裡,海爾實施的是名牌戰略,通過專心於冰櫃一種產品的生產、行銷和服務,探索和積累了企業管理的經驗。海爾的OCE管理模式(日事日畢,日清日高)發揮了重要作用。

2.品牌戰略時期的組織結構

由於當時計畫經濟仍占主要地位,計畫經濟體制有巨大慣性,海爾只是專心於冰櫃一種產品的生產,所以,在組織結構上只需劃分職能,採取垂直式集權領導是適合的

(二)第二階段:多元化發展戰略(1992-1998年)

主要特徵:從一個產品向多個產品發展(1984年只有冰櫃這一種產品,1998年時已有幾十種產品),從白色家電進入黑色家電領域,再到米色家電領域。以無形資產盤活有形資產,在最短的時間內以最低的成本把規模做大,把企業做強。

1.多元化戰略的提出。

從1992年開始,海爾從一種產品開始向多種產品擴張,全面實施多元化戰略,通過兼併、收購、合資、合作等手段,迅速由單一的冰櫃產品,進入冷櫃、空調、洗衣機等白色家電領域。1997年海爾開始進軍以數位電視為代表的黑色家電。1998年,海爾又涉足國外稱之為米色家電領域的電腦行業,成功地實現了高速成長和品牌擴張。

2.有關多元化戰略的討論。

從海爾的多元化實踐中,張瑞敏總結道,企業多元化經營要具備兩個條件:一是主體企業要具備優勢,其內部的管理模式是一流的,並與世界接軌,其外部市場上的產品在同行業中名列前茅。二是目的要明確,不是為了簡單的外延,而是為了實質的發展;不是為追求形式上的大,而是為了實質上的強。

3.海爾多元化的經營擴張戰略。

海爾兼併重組的幾十家企業分屬不同的所有制、不同的地區、不同的行業,海爾根據他們各自的不同情況,探索了不同的兼併方式:一是整體兼併。依照政府的行政劃撥實現企業的劃撥;二是投資控股。對那些跨地區、跨行業的企業兼併就是採用這種方式;三是品牌運作。就是以無形資產盤活有形資產;四是虛擬經營。

4.多元化戰略時期組織結構的設計與管控模式的變化。

為加強控制,集團總部成立項目開發中心、資金調度中心和質量認證中心。

海爾形成以集團為投資中心(有最終決策權)、事業部為利潤中心、事業分部為成本中心的三個層次的組織管理模式。

(三)第三階段:國際化戰略(1998-2005年)

主要特徵:產品批量銷往全球主要經濟區域市場,有自己的海外經銷商網路與售後服務網路,Haier品牌已經有了一定知名度、信譽度與美譽度。

1.國際化戰略的提出。海爾集團從1997年開始加大了國際化發展的力度,並於1998年全面開始實施。1999年更被定為“海爾集團國際化年”。海爾認為企業國際化的標誌主要有三點:一是銷售國際化;二是質量國際化;三是生產國際化

2.多元化時期的組織結構流程改造和管控模式的變化。1999年,當時中國即將加入WTO,為了與國際接軌和配合國際化戰略的實施,海爾開始了第三次組織結構大變革:即流程型網路組織結構。流程型網路組織結構是對組織結構進行了一次較為徹底的變革,即在流程化的基礎上,通過SST(市場鏈)契約實現流程間的咬合。實行全集團範圍內統一行銷、統一採購、統一結算,這是創業以來海爾組織結構調整幅度最大的一次。

(四)第四階段:全球化品牌戰略(2005年以後)

主要特徵:為了適應全球經濟一體化的形勢,運作全球範圍的品牌,2005年12月25日,海爾集團執行長張瑞敏宣布啟動“全球化品牌戰略”。國際化戰略和全球化品牌戰略的區別是:國際化戰略階段是以我國為基地,向全世界輻射;全球化品牌戰略則是在每一個國家的市場創造本土化的海爾品牌。

海爾靠建立一流的快速適應市場變化的管理體制和系統化的國際運作來實現集團的再發展。

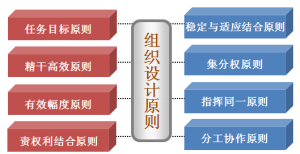

組織結構與管控模式設計

一個設計完善的組織機構可以幫助企業適應所處的環境變化,實現企業的戰略目標,增加企業對外競爭力,同時有助於企業內部的技術開發,人員素質提升和企業經營效率的提高。組織設計主要是研究如何合理設計企業內部組織架構以及確定組織內部各部門之間關係與合作模式的過程,組織機構與管控模式有效與否受到組織中的指揮系統、信息溝通網路以及人際關係的影響。在具體設計中,需要遵守以下八項原則(具體原則參看下表),精幹高效原則、科學幅度原則、責權利對等原則、集權分權原則、分工協作原則、任務導向原則等等。在具體進行組織結構調整時,應優先考慮的四個關鍵要素是:業務發展;客戶導向;資源利用率;管理運營效率。

華恆智信人力資源諮詢公司

華恆智信人力資源諮詢公司華恆智信人力資源諮詢公司認為,高效組織結構設計首要的目標是“迅速實現扁平化,以提高運營效率和實現組織能力的提升”,為了實現這樣的目標需要有兩個手段來保證。

第一:組織結構儘量簡單化,再簡約化,在組織層級設計中儘量不超過四級。

第二:人員能力水平到位以及企業具有信息共享和合作的文化氛圍,其中人員能力的到位主要指部門負責人的水平能力符合管理的需要,能管理十個人和能管理一百個人的管理幹部標準不一樣,因此企業規模增加,企業如果安排不合理的部門經理任職工作,也必然導致組織變革失敗和結構設計運行無效,在這點上,很多企業表現尤其突出。

華恆智信人力資源諮詢公司

華恆智信人力資源諮詢公司企業具有信息共享和合作的文化氛圍指組織管理模式是從傳統的金字塔管理向信息共享管理轉化,只有縮短組織內部溝通途徑並建立定期共享機制,組織結構就能夠真正體現戰略導向和運作效率的提升。

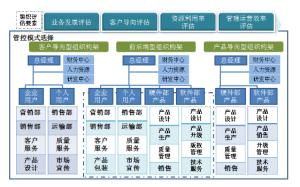

華恆智信人力資源諮詢公司經過研究和總結,認為企業管控模式常見六種,其中最常用的是三種:客戶導向的組織結構模式,前後端型組織結構模式以及產品導向的組織結構模式,同時我們還認為,不同的組織結構模式適應企業在不同的發展階段來使用,不可從以一而終,組織結構模式的設計也需要適應組織的不同發展階段和新的目標而“與時俱進”!