詞語解釋

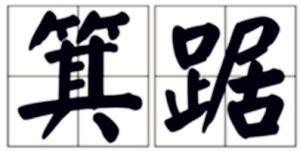

箕踞

箕踞箕,名詞作狀語

箕踞而罵。——《戰國策·燕策》

箕踞乾明佛殿。——清·邵長蘅《青門剩稿》

一種輕慢、不拘禮節的坐的姿態。即隨意張開兩腿坐著,形似簸箕。

出處

《莊子·至樂》:“莊子妻死,惠子弔之,莊子則方箕踞鼓盆而歌。”成玄英疏:“箕踞者,垂兩腳如簸箕形也。”

《史記·張耳陳餘列傳》:“高祖箕踞駡。”司馬貞索隱引崔浩曰:“屈膝坐,其形如箕。”

宋洪邁《夷堅甲志·葉若谷》:“一老嫗自外至,手持錢篋,據胡床箕踞而坐,傍若無人。”

清曹寅《夜坐限螢字》:“吾人常不襪,箕踞已忘形。”王統照《沉船》:“那好說笑的顧寶,卻在草棚下面箕踞坐著吸那‘大富國’的紙菸。”

箕踞失禮

箕踞

箕踞踞姿詳解

(箕、箕踞)

古人席地而坐。坐時,膝蓋著地,臀部坐在後腳跟上,雙手放在膝前。如果臀部坐在席上,雙膝在身前屈起,足底著地,雙手後撐;或者,雙膝平放,兩腿前伸分開,形如簸箕。這種姿態,古時,人們稱為箕踞、箕倨、箕股,簡稱箕或踞。河南安陽殷墟遺址,出土的石人像中,有坐者,也有箕踞之態。前者臀部坐於腳跟,後者臀部著地,非常明顯。踞, 在古代日常生活中, 是最失禮的坐相。史書舉例

《史記》記劉邦自己踞床( 榻)接見酈食其。酈生見了不拜,僅作長揖, 還批評他:“足下必欲誅無道秦,不宜踞見長者。”劉邦自覺有愧,趕忙站起,整理好衣裳,請酈生上坐。不過,長時間席地而坐,也是夠受的。孟子之妻,獨自休息,在室而踞,並不礙於人。

孟子拘泥責之,這是一種挑剔,自然不妥。《夜讀拾得錄( 八十六)·孟子自責》一文中,孟子見到妻子獨自在房中踞,認為無禮,孟母反責他沒有“ 向孰存”,這是孟子無禮。而從踞與坐的兩種姿態比較,前者確是不如後者文雅。但是,老是膝蓋著地而坐,誰也受不了,除非真有了過硬的功夫。所以,在單獨一個人時,伸開雙足,臀部著地,也是允許的。孟子這樣嚴肅對待,連他的母親都不同意。禮,體現在人們交往中的相互尊重,如果不在交往之中,也苛刻要求,便是無禮,反而顯得失禮。