概述

等離子隱身

等離子隱身研發歷程

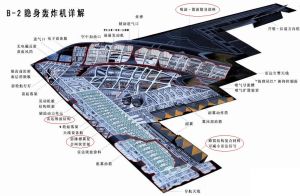

自從20世紀60年代以來,美國和蘇聯就開始研究,美早在20個世紀80年代就掌握了該技術,並且套用在“三叉戟”潛射彈道飛彈的再入艙段和B2轟炸機上。電漿隱身技術在俄羅斯也取得了突破性進展。1999年初,俄羅斯的克爾德什研究中心就已經開發出第一代和第二代電漿發生器(其實這兩種都屬於外部開放式電漿隱身技術)並在飛機上進行試驗獲得了成功。另外英法等國在電漿研究領域的某些方面取得了突破性成果。

結構類別

等離子隱身

等離子隱身外部開放式就是用於隱身的電漿覆蓋在飛行器體表上的,分局產生電漿物質的來源不同又分為大氣電離式和攜帶式兩種。其中大氣電離式就是採用各種激發方法,將飛行器外表面的大氣產生的電漿來吸收反射干擾雷達波從而達到隱身的目的。

攜帶式是自身攜帶易電離的氣體介質的容器,通過利用放電、微波等各種激發方式將工作氣體在發生器內電離,然後將電離體釋放到飛行器外面形成電漿層,從而達到隱身或者減阻目的。顯然發生器相對於大氣放電形式具有耗能低,工作可靠,維護便利等優點,但需要攜帶容器等額外體積和重量。

採用外部開放式電漿隱身技術解決了傳統的被動隱身技術中隱身與氣動之間的矛盾,可以不用犧牲飛機氣動外形的前提下獲得隱身能力,此外利用外形包裹的電漿還可以進一步降低飛機的飛行阻力。

工作原理

原理是通過放射性同位素衰變輻射的高能粒子,轟擊周圍空氣分子,使目標表面外周圍空氣電離形成等離子屏障,等離子密度隨著空氣電離形成等離子屏障,等離子密度隨著空氣與塗層表面的距離增加而使電密度下降,離子在這個條件下與雷達的電磁波相互作用,對高於自己頻段的電磁波產生繞射,散射,反射而造成雷達的測量誤差。因此其特點的吸收頻頻寬,反射衰減率高,使用壽命長。

技術要求

氣體電離需要超過萬伏的高壓而電漿要覆蓋整個飛行器的表面,必須有大功率電源才能產生足夠量的低溫電漿,能耗太大,電源和燃料太重。為了減輕結構重量,最有效的途徑就是採用含有放射性同位素的吸波塗料,放射性同位素型吸波材料是以鈽-210,鋦-242,鍶-90等放射性同位素為原料。

其外部開放式電漿流場本身就很難穩定,難以形成大面積均勻電漿覆蓋層,再加上飛機在空中不斷變換姿態,大氣中也存在各種氣流,難以想像怎樣才能在各種情況下保持電漿雲的均勻性和穩定性,電漿自身也向外界輻射大量的電磁波,容易被敵方採用被動雷達所探測而暴露自己,另外開式電漿有強烈的可視和紅外探測所發現,固套用前景受到很大的限制,不容樂觀。

干擾方式

吸收和衰減作用

1、通過雷達電磁波與離子的碰撞,用帶電離子吸收電磁波的能量。2、雷達電磁波與離子集體相互作用,將電磁波能量轉換為離子體的波動。

折射和散射作用

1、電漿會將電磁波向離子密度低的方向折射,並從其他方向射出。2、利用電漿破壞敵方雷達電磁波波的編碼或使反射電磁波失去原有的頻率和相位特徵。

產生方法

等離子隱身

等離子隱身電子束式

一種仿照老的電視發射機的陰極電子束產生裝置,在真空中產生電子束,將氣體介質激活,電離形成電漿。

脈衝放電式

即在低溫下,通過電源以高頻和高壓的形式提供的高能量產生間隙放電,沿地面放電等形式,將氣體介質激活,電離形成電漿。

微波/雷射激髮式

採用了微波與自轉磁體的組合方法激發易電離氣體介質,生成了電漿;或者採用雷射輻射激發易電離氣體介質,生成電漿。

鹼金屬燃料燃燒

在金屬中摻有銫、鉀、鈉等易金屬成分的火箭和噴氣式飛機燃氣尾流,可以形成弱電離電漿。

放射性同位素塗層

採用放射性塗層,通過放射性同位素衰變輻射的高能粒子,轟擊周圍空氣分子,使目標表面外周圍空氣電離形式等離子屏。

航空套用

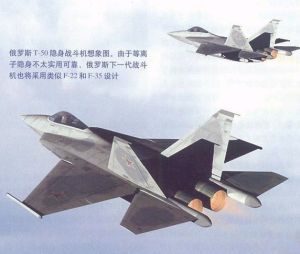

在1983年,蘇聯就召集各設計局研究未來戰機發展,確定由米格設計局研製第五代戰鬥機,美國先後裝備了第五代戰機F-22和F-35,率先進入隱身時代,這對俄羅斯空軍形成巨大壓力,俄羅斯也加快了研製第五代戰鬥機的步伐。

T-50是一種單座、雙發、雙垂尾重型多用途戰鬥機,長22米,翼展14.2米,高6.05米,最大起飛重量34噸。它是俄羅斯唯一一款冷戰後研發製造的戰機,被稱作“俄羅斯航空製造業全部精華的結晶”。與美國的第五代戰機F-22、F-35相比,既有優長,也有不足。

等離子隱身

等離子隱身T-50在設計技術上也更可靠、實用,T-50在設計上充分結合了F-22和蘇-27的特點,其利用氣動布局、翼面布局達到隱身目的的設計思路,與F-22的理念十分接近。T-50的機身設計也非常接近蘇-27,這種技術上的可靠性和實用性更容易被俄羅斯空軍接受。因此,T-50方案成為俄羅斯空軍最適合也是最經濟的選擇。

蘇霍伊設計局勝出後,便開始全力開發T-50。在多次試驗之後,2010年1月29日,T-50終於在俄羅斯遠東阿穆爾河畔共青城航空生產聯合體的一處機場進行了首飛。T-50的橫空出世被視為俄羅斯軍事工業全面復興的標誌。它對於打破美國五代機的壟斷地位、抗衡美軍的優勢空中力量具有決定性意義。

隱身能力不足,對雷達的“隱身”能力是第五代戰機應具備的基本性能,T-50隻是部分實現了這一特性。它採用等離子隱身技術,機頭、機艙、機翼、進氣管等都採用了獨特的形狀設計,武器艙也採取內置方式,使其雷達散射截面僅有0.5平方米,但其隱形能力仍明顯遜色於F-22。對同一部雷達,T-50的暴露距離大約是F-22的一倍。