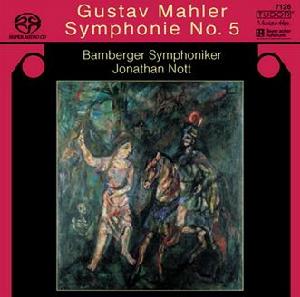

第5交響曲

第5交響曲

第5交響曲中文名稱:第5交響曲專題

英文名稱:The Special of Symphony NO.5

版本:3月29日,最後一個版本 Zander, Philharmonia, Telarc, 2000

專輯歌手:Mahler 馬勒

專輯介紹:

研究馬勒的學者Neville Cardus形容作曲家在創作每一部新作品時就好像“蛻了一層皮一樣”,另一位馬勒專家Deryck Cooke在看到這句話時就寫下了這樣的批註:“馬勒的每一首交響曲都能引領我們走進嶄新的天地,有時甚至在同一首交響曲的不同樂章中也能表現出氣象萬千來。每每他總是充滿熱情、甚至是不顧一切地將作品同某種特定的氛圍緊緊聯繫在一起,且不論這種方式對作品會產生什麼樣的影響,至少每次給人的感覺都是唯一的。倏忽間場景轉換,自又是另外一番風景了。”

馬勒的這種創造力在第五交響曲和接下來的第六、第七交響曲中表現得最為明顯。“少年魔角”那個時代的眼界和夢想為馬勒提供了一個盡情施展的場所和一片遼闊的天地。帶著初戀的美好和對世間事物虔誠的質疑,馬勒留下了他的前四首交響曲。從第五交響曲開始的三首交響曲都是純器樂作品,這些中期的作品昭示出作曲家面對現實生活的決心。沒有更多的童話仙境,沒有更多的神學宗教,沒有更多的死板程式,沒有更多的人聲,也沒有更多的詩情畫意;結構更加緊湊、和諧、清晰,帶有實驗性的理念讓作品毫不妥協且更加以自我為中心。沒有哪個藝術家的創作生涯是有明顯分水嶺作為劃分標誌的,這部作品仍然保留了他從前的一些痕跡。三部交響曲中的兩部都用到了“少年魔角”的鏇律,不同的是曲調之間的上下文已今非昔比。歌曲在這些作品中的影響力很有可能都來自於馬勒對同時代詩人弗里德利希·呂克特詩作的巧妙運用。因此可以這樣說,從第五交響曲開始,馬勒真正成長了。他拋棄了一些孩子氣的東西,並開始用一種更加深邃的眼光去打量這個世界。

呈現在我們面前的第五交響曲是馬勒的人格分裂在音樂上的表現。悲慘和歡快、沮喪和癲狂、痛苦和歡愉、絕望和希望,所有的對立都並存於他的音樂中。這些全然對立的特性由一個三重結構把持,描繪出一條看似普通其實決不平坦的道路。路的起點是絕望,而終點則通向終極意義上的快樂。頭兩個樂章組成了第一部分,最後兩個樂章是第三部分。第二部分只有單獨的一個第三樂章,龐大的諧謔曲持續了將近二十分鐘。相悖的力量不斷打著照面,漸變而不是斷然地(下決心需要一個等待的過程)勾勒出一個世俗眼光中懂得人情世故的馬勒。因此第三樂章/第二部分就好比是一個鏇轉輪的中心,組成第一、第二部分的其餘四個樂章則是輪子的外圈。輪子不停鏇轉,飛射出整部交響曲中馬勒用到的對立元素,在任何一個部分中都能辨別出迥異的音樂理念。

第一樂章是一首激烈的葬禮進行曲,痛苦和煩惱在哀歌的伴隨下匪夷所思地爆發出來。第二樂章中不斷穿插著全然的絕望、焦躁氣氛中凸現的天堂和眼看絕望就要勝利前出現的堅定,激烈和亢奮是這個樂章的代名詞。第四樂章是一首充滿懷舊色彩的無詞歌,弦樂和豎琴向你娓娓傾訴。第五樂章喜氣洋洋的迴旋曲用近代的創作手法寫就,曾在第二樂章中出現過的天堂美景在這裡重新登場,將這部毫無內在邏輯聯繫的作品密合在一起,並最終拉下了整部作品的帷幕。位於中心的是帶有少許舞蹈片斷的第三樂章,浪漫的圓號獨奏和一股溫和的力量貫穿始終。對於指揮家來說,馬勒的這部第五交響曲的確是難度最高的:他必須用一致的手法來對待這樣一部不一致的作品;而且只有在每一個層面上讓聽眾感受到這部作品的所有側面,才能真正說得上是演繹。

第四樂章是為弦樂和豎琴而作的稍慢板,這段民眾喜聞樂見的音樂是馬勒最著名的篇章,我們經常可以在電台和那些唱片公司市場部樂於出版的精選合輯中聽到它。通常人們都是通過聆聽這個樂章知道了古斯塔夫·馬勒這樣一位作曲家的。1971年電影大師盧契諾·維斯康提動用該樂章作為電影《魂斷威尼斯》中的配樂,此舉進一步增加了它的流行程度。毫無疑問這是一段精彩絕倫的音樂,所受到的讚譽也是實至名歸。但是這些盛讚已經影響到對它的詮釋了,我和其他很多人都感到大多數指揮家傾向於用更慢的速度來演繹它,其實這並不是作曲家的本意。事實上有強烈的跡象暗示出馬勒的意思是大約花上七到八分鐘來演奏這個樂章,雖然指揮家會不由自主的用上十二、十三甚至是十四多分鐘。而且更加不可思議的是作曲家的意圖好像是要我們拋開樂曲中精緻巧妙、頗具魅力的部分,為更宏偉的音樂構思作出讓步。我們現在擁有很多與作曲家身處同時代的人的評論,包括馬勒的親傳弟子瓦爾特和門格爾伯格帶有標本性質的錄音資料,這些都是鮮活的評述。即便不考慮這些證據,就像Donald Mitchell所說的那樣,這也是在人聲所能承受的範圍內演唱的歌,而且是一首呂克特式的“無詞歌”,我們對這一點抱有強烈的信念。將任何東西都扯成兩倍長的演繹當然超出了這個範圍。這裡我要多說一句。在第五樂章中馬勒再次用到稍慢板樂章中的主題,這和在第二樂章中反覆第一樂章的主題如出一轍。我認為在第五樂章中出現的稍慢板樂章主題的再現,其效果要比我們在第四樂章中第一次聽到時要好。因為在第五樂章中,它本身主題的重奏是比較快的,接著就出現了在節拍上和它更為相近的稍慢板,這加強了馬勒心中欲圖創造的“點”,也使得兩個樂章能夠得到充分的銜接。當然,一個慢的稍慢板是不能達到這種和諧效果的。Mitchell也說:“‘錯誤的’節拍和正確的指揮在機緣巧合時也是能夠達到這樣的效果的,但是旁觀者未必信服……”而這個事實已經牢牢地印在我心中了,我依然相信這個稍慢板的速度問題肯定是存在的,而且在衡量這首第五交響曲的不同演繹時一定會起到重要的作用。

專輯曲目

1.Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt

2. Stuermisch bewegt, mit groesster Vehemenz

3. scherzo. Kraeftig, nicht zu schnell

4. Adagietto. Sehr langsam

5. Rondo-Finale. Allegro - Allegro giocoso. Frisch