這是在中國北京一座雕塑園內拍攝的達爾文雕像。新華社發

這是在中國北京一座雕塑園內拍攝的達爾文雕像。新華社發20世紀科學技術的發展是在19世紀的科技成就,如熱力學、電磁場理論、化學原子論、細胞學說和生物進化論等這些基礎上發展起來的。19世紀末,有所謂實驗物理學上的三大發現:1895年發現了X射線,1896年發現了放射性元素,1897年發現了電子。

電子的發現不得了!從2000多年前古希臘的德謨克利特到近代的道爾頓的原子論,都認為組成物質的最小微粒是原子,而1897年發現原子內部還有構造,發現了電子,電子帶有負電荷。到1911年發現了質子,1932年發現了中子。所以,19世紀末的三大發現引發了20世紀頭30年的第二次科學革命。第一次科學革命是天文學革命,第二次科學革命是物理學革命。

第二次科學革命誕生了兩個科學理論:相對論和量子力學。

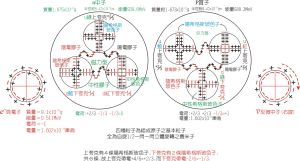

電子,質子,中子-內部結構模型圖

電子,質子,中子-內部結構模型圖相對論的創立者是德國物理學家愛因斯坦,他是20世紀也可以說是人類有史以來最偉大的科學家,他在1905年創立了狹義相對論。狹義相對論有個推論:質能相當關係式,就是說質量與能量可以相當,寫出來是一個相當漂亮的數學表達式:E=mc2,E是能量,m是質量,c是光的速度(300000千米/秒)。用這個公式來計算物質內部的能量大到驚人的程度,如把1克物質代入m,算出的E可以相當於36000噸優質煤在常規狀態下完全燃燒所釋放的熱能。愛因斯坦在100年前就指出,1克物質內部蘊藏著36000噸煤炭所具備的熱能!誰說科學不是生產力?誰說科學不是第一生產力?愛因斯坦寫出這個公式的時候是26歲!既不是博士,也不是教授,是瑞士伯爾利專利局的一名小小的職員,但是,他掌握了科學真理,得到了諾貝爾物理學獎。1945年他66歲,第一顆核子彈爆炸,實現了

他的公式。從科學理論到技術實現用了40年。到了1915年愛因斯坦又提出了廣義相對論,揭示了物質、運動和時間、空間之間的內在聯繫,改變了人類的時空觀。

20世紀前30年的物理學革命還有一個成就叫做量子力學。量子力學是幾代科學家經歷了二三十年的努力搞出來的,1900年德國物理學家普朗克提出量子論,他認為能量的發射和吸收不是連續的,而是一份一份的。後來愛因斯坦說,我在研究光,光是一種光波,也是粒子。1923年,法國物理學家德布羅意提出物質波的概念,所有的物質都具有波粒。到了1928年,26歲的英國物理學家狄拉克寫了《量子力學原理》。相對於量子力學而言,牛頓力學是量子力學在巨觀低速運動狀態下的特殊情況,而量子力學要考慮宇觀世界、微觀世界、介觀世界高速運動的情況。現在一切物理學、一切自然科學都離不開愛因斯坦的一個假設:光速不變原理。人類所有活動的速度不能超過光速,超過光速時間就倒流了。聲音在空氣中傳播速度是340米/秒,如果沒有擴音器,距離我340米的人聽到我的聲音是1秒鐘之前發出的。同樣,現在坐在前排、後排的人可以同時看到我,是因為燈光照到我臉上反射給你們,在你們的眼睛視網膜上成像,光的速度是300000千米/秒,我們這裡幾十米的距離就忽略不計,從理論上說,如果你們站在300000千米以遠,你們看到的我就是1秒鐘之前的我,如果現在的宇宙飛船能夠達到光的速度,你們看著我,你們同時坐著300000千米/秒速度的宇宙飛船離我而去,飛船走了1年,你看到的我,還是此時此刻的我!飛船飛了1年、10年、100年,你看到的我還是現在的我,永遠長生不老的我,因為光的傳播速度跟飛船的速度一致。如果飛船的速度超過了光速,你們看到的我就越來越年輕!馬上會看到我的青年、少年、童年。純科學理論與實際的東西有時候是不太一致的。

20世紀前30年,兩個理論成就,一個是相對論,一個是量子力學,這就是20世紀前30年的物理學革命。20世紀後70年,所有科學技術的發展都與相對論和量子力學有關。即所謂四大科學模型和八大高新技術。四大科學模型是宇宙的大爆炸模型、物質結構的夸克模型、全球大地結構的板塊模型、遺傳基因DNA分子結構的雙螺旋模型,簡單地說,就是大爆炸、夸克、板塊、雙螺旋。宇觀世界有個大爆炸模型,微觀世界有個夸克模型,地球巨觀有個板塊模型,對人和生物世界的認識有個雙螺旋模型。我在這裡開個玩笑,這四大科學模型本來可能是我王渝生的發明創造,因為這四大發現都是我小時候最關心的問題。我的名字叫王渝生,生在重慶,長在重慶,我的家就在嘉陵江畔,我從小在嘉陵江邊玩耍,在嘉陵江里游泳。白天我仰望天上的太陽雲彩,晚上我凝視天上的星星月亮,我心裡就想,天有多高?有多遠?有多深?有多大?茫茫宇宙是怎么形成的?這是我關心的第一個問題。我坐在嘉陵江邊的沙灘上,把沙拿在手上,捻了又捻,很細的沙,裡面還有沒有更小的東西?這不是在思考物質結構嗎?我在嘉陵江裡面游泳,我知道,嘉陵江注入長江,長江流入東海,“海納百川,有容乃大;壁立千仞,無欲則剛”,多好的話。地球表面71%是海面,29%是陸地,海陸是怎么形成的?這不是關心第三個問題嗎?我關心天、關心地、關心沙,為什麼不關心自己呢?我最關心的就是:自己和同學們為什麼都長得與父母親那么相像?種瓜得瓜,種豆得豆,這是遺傳規律。到底是怎么回事?1953年美國25歲的生物學博士沃森與英國38歲的物理學博士生克里克兩個人在劍橋大學卡文迪許實驗室搭起了一個雙螺旋模型,這就是DNA分子結構。我小時候就關心這四個問題,但為什麼我沒有作出這四個科學發現呢?我想這與我們傳統的親職教育、學校教育、社會教育都有關。我舉個例子,我小時候很聰明,家裡的鬧鐘拆掉居然能夠還原。但是,我讀了一本科普書,書上說1947年發明了電晶體,電晶體可以代替電子管,可以把收音機做得像一個肥皂盒那么大小。我大吃一驚,我用家裡的收音機聽孫敬修爺爺講故事,我就想,要是能夠把收音機帶在身上,帶到學校多好!我趕緊回家把電子管收音機後蓋撬開,看到裡面有幾個電子管,就拔了一個電子管下來看怎么回事。這時候,我爸爸回來了,問我:乾什麼?我一緊張,電子管掉在地上摔碎了。老爸給我一巴掌,這一下打得我現在還痛,這一來我就再也不敢動手了。我從小愛問,愛動手,但是,父母親就不準,學校老師不準我亂說亂動。我們大家就希望每個人成為社會上有序的分子,但沒有想到分子是在每時每刻地做著無規則運動的,中學物理有布朗運動嘛。人是活的,要他規規矩矩什麼都不動怎么行?所以我就想,一個人,首先要做社會上一個有為的分子,他在有為的過程中運動著,最後總會找到自己的位置,在有為的基礎上達到有序。我們當家長、老師、領導的,一定要改變過去那種對孩子對人的要求。生物是多樣性的,人也是多種多樣的,千人不同面,千文不同體,與其控制不住不如放開一點,從有為自然就到有序,開始要求有序就難有作為。我在中國科技館當館長的時候,有位諾貝爾獎獲得者、美國科學家來訪問,我帶他到展廳,正好碰見一隊幼稚園小朋友,他就順便問,你們多大了?小朋友們全部伸出一個巴掌,奶聲奶氣地回答5歲。美國科學家就說,5歲的孩子是天生的科學家。我琢磨這個問題,回想自己5歲的時候,有一種天性,好問好動,對未知世界充滿好奇。好問就是科學家的素質,好動就是發明家的天性。我們只準規規矩矩,不準亂說亂動,就把他們科學家的素質和發明家的天性磨滅掉了。科學研究的動力有三心:好奇心,責任心,功利心。我原來以為責任心是第一位的,像我們的兩彈一星功臣,他們為了國家可以埋名隱姓到祖國的大戈壁從事科學研究。功利心我過去是很鄙視的。好奇心好像又低級了一點,為了好奇去搞科學研究,好像不對頭。後來我在科技館經常請一些科學家來作報告,我希望他們正確引導青少年,講責任心,但他們講的全是興趣愛好。開始我對他們不以為然,後來我好好想了一想,恐怕他們是實事求是的。給孩子們講責任心,恐怕早了一點,主要是培養興趣愛好,“興趣是最好的老師”。所以我覺得,好奇心應當是科學研究最原始的動力,也是最持久的動力。好奇心是與生俱來的,是個人的內在動力,是生活的第一需要。前些年我到天津拜訪著名數學家陳省身,90多歲高齡的陳省身為在北京舉行的國際數學家大會的一個青少年數學夏令營題詞,就四個大字:“數學好玩”!他就認為數學好玩有趣,他就像玩一樣研究數學,所以能夠成為第一流的數學家。我把陳省身的題詞發揚光大,認為不僅數學好玩,而且科學好玩,學習好玩,工作好玩,生活好玩。今天我來給大家講3個小時,不是負擔,而是很好玩,很有趣,多好的事兒!(笑聲)當然要達到這樣的境界也不是那么容易的。我以上這番話是為了把問題講透,可能要矯枉過正,可能要絕對化一點,可能要極端一點,但對於我們轉變觀念是有好處的。

20世紀的八大高新技術有不同版本。所謂“八大高新技術”是上個世紀80年代從國家科委即後來的科技部出來的,譬如核技術、航空航天技術、生物技術、環境保護技術、雷射技術、信息技術、新材料技術、新能源技術,有時還有海洋技術等等,不管怎么說,一開始都要說核技術、航空航天技術,也就是我們的兩彈一星,載人航天。我們講的“兩彈一星”到底是哪“兩彈”?哪“一星”?“兩彈”是……(聽眾回答:核子彈、氫彈),“一星”是……(聽眾回答:人造地球衛星)。如果滿分100分,只能給67分!錯了一個!正確的答案是:核彈、飛彈,人造地球衛星。核子彈和氫彈作為一彈“核彈”,另一彈是飛彈。1956年國家制定12年科技發展規劃的時候,有一個重大專項就是“兩彈”,核子彈和飛彈。氫彈是超額完成任務。核子彈和氫彈統稱核彈。核子彈是用重金屬鈾235、鈾238,利用中子轟擊,產生核裂變和鏈式反應;氫彈是利用氫的同位素氘和氚,產生核聚變,是熱核反應,兩者都是要把原子核內部的能量釋放出來,所以核子彈、氫彈統稱核彈。有了核彈沒有運載工具是沒有辦法發揮威力的,還得要有依靠自身動力裝置推進、由制導系統控制飛行並導向目標的飛彈相配合。1956年提出的重大專項“搞兩彈”就是指核子彈和飛彈,後來又有了氫彈,就把飛彈忽略了。“一星”當然就是1970年發射成功的人造地球衛星。所以,“兩彈一星”充分反映了我國核技術和航天技術的發展,但我國的航空技術不行,我們現在坐飛機,不是空客就是波音,錢都讓歐盟和美國賺了。我們兩彈一星出來了,載人航天成功了,難道大飛機不能造?現在國家2006—2020年中長期科學技術發展規劃有一個重大專項,就是大飛機,我們要搞400-500座的大飛機。只要重視,只要拿錢,我們人才濟濟,大飛機是能夠搞出來的。新能源、新材料、海洋、環境保護等等,都是20世紀出現的高新技術。

我個人認為,20世紀最重要的有三項高新技術:第一信息科學技術。人類社會從幾千年前的農業時代到幾百年前的工業時代到當今的知識經濟時代,知識經濟時代的核心技術就是信息技術,因此我們把21世紀稱為資訊時代。對於20世紀,我們過去曾經有過多種說法,40年代有了核子彈,就說人類進入了原子能時代,50年代又說人類進入了空間時代,因為有了人造地球衛星和後來的宇宙飛船。再早一些,也說過19世紀是電力時代,18世紀是蒸汽機時代。不要小看蒸汽機時代、電力時代這些提法,革命導師列寧在描述時代特徵的時候就用了這些提法,他說,蒸汽機時代是代表資本主義的,電力時代是代表社會主義的,而共產主義就等於蘇維埃政權加全國電氣化。這是100年前列寧說的話。作為高新技術的資訊時代是從什麼時候開始的呢?1945年有了第一台電子計算機,以它為標誌,以微電子技術為核心,人類有了這樣一個高新技術,進入了資訊時代。

第二個高新技術是生命科學和生物技術。生命科學作為前沿科學是從1953年發現DNA雙螺旋結構開始的。生物技術作為高新技術是從1970年基因重組技術開始的。1968年和1970年兩位美國科學家阿爾伯和內森斯發現細胞中有兩種“工具酶”,一種酶可以像剪刀一樣把基因剪下下來,另外一種酶可以把基因像漿糊一樣貼上連線上去,這樣就可以重組基因。這就是作為高新的生物技術的開端。現在,生物技術發展成了生物工程。生物工程有基因工程、蛋白質工程、細胞工程、酶工程、發酵工程,其中最重要的是基因工程。現在,基因與我們的關係太密切了!CCTV—10《百家講壇》請我去講基因,我一口氣講了基因與健康、基因與疾病、基因與壽命、基因與倫理、基因與道德、基因與專利、基因與法律、基因與戰爭、基因與世界、基因與未來,講了很多基因與我們的關係。2000年6月26日宣布人類基因組測序完成,中國科學家參與人類基因組測序1%,躋身於美、英、德、法、日等已開發國家基因組測序梯隊之列。過去認為,人類的疾病只有極少數是與先天有關,絕大多數疾病是後天造成的,現在,基因技術揭示出來新的認識,人類幾乎所有的疾病,或多或少,或直接或間接,都與基因有關,都可以通過基因技術治療。壽命也與基因有關。高新技術的發展促使人類對自身和科學的認識帶來深化和改變。

第三個重要的高新技術是納米技術。20世紀80年代以來,隨著電子隧道顯微鏡的出現,人們對物質的研究和套用延伸到分子和原子的微觀領域,1納米=10-9米,即十億分之一米。物質在納米尺度有許多特殊的物理、化學性質,所以納米材料是一種新材料。我們在開展全民科學素質調查的時候,有一道題目就是“納米”的三個選擇。結果選擇“長度單位”的只占18%,選擇“新材料”的占22%,選擇“水稻新品種”的占5%,剩下55%選擇“不知道”。目前納米材料還很昂貴,納米產品尚未進入市場。因為一個產品稱為納米產品,必須主要材料是納米材料,主要工藝採用納米技術。現在所謂的納米洗衣機、納米冰櫃,可能僅僅在其內膽、內壁上抹了一點納米材料,有一點消毒、漂白、防臭等作用,但這種產品可能出現納米粉末污染。納米粉末進入人體後可能有副作用。因此,對高新技術在生活中的運用必須持謹慎態度。

21世紀的最重要的高新技術就是信息、生物技術、納米技術三足鼎立,並駕齊驅。2006年1月9—11日中央召開了全國科學技術大會,主要內容是要加強自主創新能力,建設創新型國家。這次會議在科技發展歷史上具有里程碑意義。

胡錦濤總書記在大會報告中列舉了新中國成立以來在科學技術上取得的輝煌成就,有以下7個方面:第一是“兩彈一星”,第二是載人航天,第三是雜交水稻,第四是陸相成油理論及實踐,第五是高性能計算機,第六是人工合成牛胰島素,第七是基因組研究。這些就是我們國家50多年來自主創新的標誌性科技成就。其中有前沿科學研究,也有高新技術;有自主創新,有集成創新,也有引進、消化、吸收基礎上的再創新。

http://www.stcsm.gov.cn/learning/lesson/course/detail.asp?id=306&lessonnum=3&coursenum=75

1859年11月24日,英國博物學家、進化論的奠基人達爾文的《物種起源》出版,奠定了進化論的理論基礎。進化論被恩格斯稱為19世紀自然科學三大發現(能量守恆和轉換定律、細胞學說和進化論)之一。 這是達爾文像。 新華社發

1859年11月24日,英國博物學家、進化論的奠基人達爾文的《物種起源》出版,奠定了進化論的理論基礎。進化論被恩格斯稱為19世紀自然科學三大發現(能量守恆和轉換定律、細胞學說和進化論)之一。 這是達爾文像。 新華社發科學在歷史上四次重大的革命

第一次科學革命

發生於16~17世紀,以哥白尼的“日心說”為代表,初步形成了與中世紀神學與經驗哲學完全不同的

新興科學體系,標誌著近代科學的誕生。後經克卜勒、伽利略,特別是牛頓為代表的一大批科學家的推動

,建立了近代自然科學體系。

第二次科學革命

發生於19世紀,以化學、物理學、生物學的重大理論突破為內容。有能量守恆與轉化定律、細胞學說

和進化論等成就,這三項重大成就被稱為19世紀自然科學的三大發現,形成了整個物理學、生物學、心理

學等實驗科學體系。

第三次科學革命

是19世紀末到20世紀初,X射線、電子、天然放射性、DNA雙螺旋結構等的發現,使人類對物質結構的

認識由巨觀領域進人微觀領域。相對論和量子力學的建立使物理學理論和整個自然科學體系以及自然觀

、世界觀都發生了重大變革,有機化學、分子生物學與基因工程、生物技術、微電子與通訊技術飛速發

展,標誌著科學發展進入了現代時期。

第四次科學革命

科學革命是系統科學、新老三論與計算機、人工智慧、納米化學、生物醫藥等科學的技術集成與

方法整合,系統生物科學的誕生開啟第四次科學與技術革命,包括系統生物學與系統醫學、系統遺傳學

與系統生物技術、合成生物學與系統生物工程等,將導致的是21世紀的轉化醫學與生物工業革命,從而

形成了完整的實驗與系統二維度的科學體系。