人物介紹

秦繼道(1880—1966年)東阿鎮南門裡人。秦氏自幼拜師習醫,專攻外科瘡瘍,歷經十載有餘,術得師傳。1910年自立“信春堂”,從事中醫外科臨床和熬制阿膠。他擅長醫治外科瘡瘍,兼通針灸,在60餘年的外科臨床實踐中,集腋成裘,聚沙成塔,積累了極其豐富的經驗。因其診術巧妙,醫德高尚,遂成為東阿一帶享有盛名的中醫外科醫生。

生平

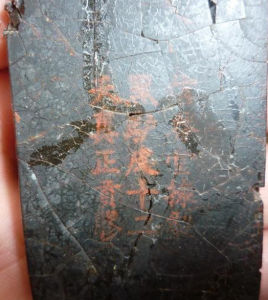

秦氏一生以治瘡瘍為業。於《內》、《難》二經,取法於《外科正宗》。博覽群書,精求經旨,可謂研精覃思,反覆實踐,深得奧秘。熟知諸瘡腫瘍皆與火毒有關,且有陰陽內外之別;亦曉痛疽瘡毒雖屬外瘍,但與人體各部臟腑氣血皆有內在聯繫。遵“凡發痛疽者,未有不先傷五臟而後發之”、“五臟不和且六腑不通,六腑不通則九竅疲癃,九竅疲癃則留結為痛”之宗。《痛疽原委論》曾謂:“治外而不治內者,是舍本求末也”。秦氏臨床醫瘡瘍,多合內外之道,除重視外治,也講究內治。他在治療陰疽流注時,常用大力參、鹿角,熟地之品,填精補髓,益腎健骨,扶正培本治其根,意使正氣盛、形體壯,臟腑得安、氣血旺盛,收外形之症自愈之功。如1940年診治一脫骨疽患者,患者丁某,男,患脫骨疽月余,左手指皮色紫暗,觸之凍冷,曾用辛熱散寒,活血重洗之藥治療,未能收效,反見潰爛,赴濟南診治,西醫令其截指,患者不允,返鄉向秦氏求治。秦氏問症視狀,處以“四妙勇安湯”,兼服梅花點舌丹,外用自製藥膏(麝香、石膏、冰片、輕粉、紅粉、青黛等)以清熱解毒、化瘀,反投以大力參、黃芪等,以補氣養血,內外合治,調理百日而愈。病家為報免於截指之恩,贈一金匾,上刻“著手成春”四個蒼勁大字,下落病家族中子弟之名五十有餘,惜毀於“文化大革命”。家中至今仍存有“增榮益譽”等多塊鏡匾,尚可窺功夫之一斑。秦氏外科臨證,首識病家體質強弱,病處內外上下,歸屬何經何絡,病勢順逆從反,詳察沉思,料疾如所,心具定見,而後施術,多因內疏外治得當,刀針藥物配合默契而獲捷效。其治法靈活有度,內治重託,補大法,師古而不泥古,用古方每有新意,抒己見而不盲從。(如煉製膏丹與眾有異,他人熬膏煉油不煉丹,而秦氏則煉丹不煉油)且主張瘡瘍內膿已成,切忌強求內消,妄投苦寒之品,以致氣血冰凝,脾胃傷敗,毒不得發,多到難腐難斂、症變兇險難救。外治則強調“使毒外出為第一”。常用自製三仙丹為腐蝕劑,使不可消散之腫瘍集一處,然後施以刀圭之法,消除壞死組織,切開引流,“開戶逐賊。”對急重險症,講究兵貴神速,醫要及時,注重“早、急”二字。因此,對許多痼疽惡瘡,均能權衡在手,擇善而從,使之化險為夷。如1953年治一劉某患者。其背受外傷,漸感酸痛,延醫治療未效。秦氏診查:背部微紅微腫,按之痛增。大如覆碗,根盤散漫。診為:搭背瘡。症屬:傷後成瘀,瘀久化膿,里毒內火,乃內瘡也。治以內服金銀花,連翹、紫地丁、生地、玄參、紅花、制乳香、沒藥等之品,兼服蟾酥丸,另服鮮蛤蟆(扒皮油炸),以清熱解毒、化瘀。外用三仙丹加麝香、冰片、煆珍珠等,以托毒外出。經治數日,雖未見肉腐通潰,實則內膿已成症勢頗重,急施以刀術,刀進二指,膿流如注,可謂大瘡惡瘍。後放入藥捻引流,對症處理,內外合治,調理二月而愈。

此外,秦氏還善用“麝香、冰片、輕粉”等外熏治梅毒;用“紫草、紅花、生地榆”等煉製膏劑外塗治療燒傷、燙傷;針刺治療鶴膝風等均有相當療效。尤其對刺猴之疾,妙用藥線束之,數日可愈,不留痕跡,更為一絕。這些寶貴經驗,尚等整理、總結。

秦氏一生注重臨床實踐,老而彌篤,直至臨終前還為患者診治,總結經驗。常言:“要相刀法靈,治症精,只有多臨證”。實乃經驗之談。秦氏不但具有高超的醫術,而且還有良好的醫德醫風,誠懇為民解疾,深受民眾愛戴。對凡來就醫者,無欲無求。“不論貴賤貧富怨親善友,皆如至親,一心赴救”。而藥金不計輕重,對針藥並用者,免費針灸。如迂貧苦人,則“求藥無不與,不術其償。”如有一乞者,時值盛夏,腿生惡瘡,瘡面潰爛,氣味月歲 臭,且生蠅蛆,令人不近視,試求於秦氏門下,秦氏滿腔熱忱,精心診療,用草腦外塗處理,後賜以膏藥,調理數月,使其病癒。乞者感激涕零。故民眾稱其為“蒼生大醫。”