基本簡介

中國兵器史上最大的弩·秦弩

補充圖片

補充圖片弩是一種源於弓而不同於弓的遠射武器。考古發現的青銅弩機晚至

戰國時期,顯然把弩的發明權歸於黃帝是不可靠的。弩大約在春秋戰國之際開始逐漸登上戰爭舞台。秦弩基本上都是蹶張弓,也就是腳踏弓於,臂拉腰拽,以全身之力上弦,所以弩的發射速度遠不如弓。但發射出的箭鏃威力極大。飛行速度幾倍於弓。所以弩機發射時,箭鏃刺破空氣,弓弦回彈與空氣劇烈的摩擦,發出尖銳的呼嘯聲。

著名的文物考古專家孫機先生指出:“世界上最早將弩裝備正規軍,並使之在戰場上發揮重要作用的國家是中國。”《史記》記載,歷史上著名的齊魏馬陵之戰,首次顯示了弩這一新式武器的巨大威力,同時也反映了齊軍中廣泛使用弩的事實。中原地區的韓國則是製造名弩的國家。“天下強弓勁弩皆自韓出”。還有魏國的軍隊,作為戰國早期變法成功的強國,更是大量裝備弩。“魏之武卒以度取之,衣三屬之甲,操十二石之弩,負矢五十個”(《荀子·議兵》)“今竊聞大王之卒,武士二十萬”(《史記·蘇秦列傳》)。地處西部的秦軍也是“強弩在前,錟戈在後”。足見戰國時期各諸侯國的軍隊都大量裝備了強弩。

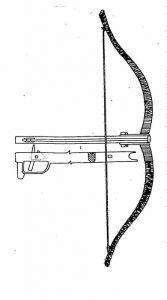

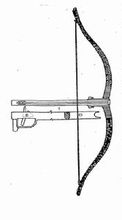

秦代弩的種類得到了長足的發展,秦俑坑發現的弩弓遺蹟多達數百處。從完整的弩弓遺蹟判斷至少應有三種不同形制的弩,弩弓為木質均已腐朽,朽木殘長130至140厘米,弩臂也已腐朽,末端安有青銅弩機,弩機通高16.5厘米,望山高5.5厘米。這是秦俑坑發現數量較多的一種弩。同時在一號俑坑還發現一種形制特殊的弩,它是在殘長64厘米的弩臂上重疊了一根木條,在弩臂上還夾有銅飾件。顯然這些裝置都是為了增強弩臂的承受強度,說明它是一種張力更強,射程更遠的勁弩。在二號俑坑還發現一處特大型號的銅鏃,每支重量達100克。較其它銅鏃一倍。這不僅是秦俑坑也是兵器史上發現型號最大的銅鏃。使用這種銅鏃的必然是一種張力更大,殺傷力更強的弩。弩出土時裝在用麻布製作的弩衣內,木質部分雖已腐朽,但青銅弩機出土後仍然活動自如,表明秦代弩機的製作工藝達到相當高的水平。

漢代的弩發展到了一個新的水平,可謂弓弩發展史上的鼎盛時期。著名大將軍李廣以漢大黃參連弩,射匈奴左賢王數人(《史記·李廣傳》)。大黃參連弩乃西漢最最著名的勁弩,它可能是在秦朝連弩的基礎上製成的,而軍中只有像李廣這樣的大將軍才有資格使用,表明這種弩在當時並不多見。“大黃弩”、“大黃具弩”、“大黃力十石弩”均見於居延漢簡。這幾種弩也是僅次於大黃參連弩的強弩。軍種常見的弩則有“具弩”“二石具弩”、“三石具弩”、“五石具弩”,“六石具弩”,“八石具弩”和“十石具弩”,足見漢弩種類多達十餘種。據孫機先生考證“石作為計算強度的單位,引滿一石之弩,需相當於1石(約30公斤)重物之力”。“三石弩約射189米,四石弩射252米,以此類推十石弩的射程可達600米以上”。那么大黃參連弩的射程就會更遠。也正是由於漢弩射程的增大,在射擊技術上又發明了用腳踏弩而張之的蹶張技術。漢代弩機的望山又發明了刻度,“它的作用如同近代步槍上的標尺,射者可據此控制鏃端的高低,找出適宜的發射角,以便準確命中目標”。這樣以來便大大提出了弩的命中率與殺傷力。到宋朝時中國弩達到了巔峰,以後至明代便逐漸地退出戰爭舞台。

中國的弩與西方弩的構造上有所區別,據孫機先生的考證:“歐洲弩與中國弩的主要區別有二:一、自14世紀開始,歐洲用銅片製作弩弓,而中國不曾用金屬製作弩弓。二、14世紀末,歐洲又出現了張弦用的曲柄卷繞器,以後還採用槓桿和齒輪等裝置開弓的,但歐洲強弩的射程一般只有360米左右,僅相當於漢代的六石弩。單弓床弩在古希臘時已經發明,12世紀時又得到套用。16世紀時的三弓床弩,弓弦分為兩段系在活塞狀發射栓的兩側,由1至2人絞軸張弦,可發射彈丸和長箭。從絞軸人數看,其威力無疑比宋代以百人絞軸的床弩為小。至於連弩,西方在中世紀不曾有過這種兵器。”足見中國弩的結構和射程都顯示了它的特點。

構造

秦弩

秦弩秦弩由國家統一督造,弓乾扁圓,一般長130~145厘米,為桑木製作,但卻又不是所謂的單質弓。因為整個弓乾皆由密實的皮條纏扎。這樣不僅增強了弓乾的結構強度,而且皮條的韌性極好,彈力強,可以積蓄更多的能量,以桑木為芯,外纏皮條的複合弓乾,結合了自然界中植物彈力和動物彈力。西方羅馬的弩炮也是用動物肌腱纏繞的扭曲力來彈射弩箭的。可是過於笨重。一般只用於攻城,遠沒有秦弩小型化、單兵化。大規模的統一標準化製造和廣泛的普及率,更是遠不如秦國了。而且領先於世界的中國漆器製造技術也讓秦弩熠熠生輝。大異於四夷簡陋的弓箭。秦弩外表通體塗以褐色的生漆,在乾中間弩臂含弓處又塗上朱紅漆。這樣既威武美觀,又防水,防霉,而且木蕊與皮條浸漆後兩中材質才真正的整合為一體。彈力大增,陰雨天也威力不減。

秦弩木臂一般長60~75厘米,寬4~5厘米。木臂前端有合口。上唇短下唇長,正好嵌住弓弣。再用皮條綁紮。往後繫結在木臂兩側的耳上。這樣弓與臂緊密無間。蹬弓拉弦和射箭時的反作用力與震動便不能使其脫開鬆動了。弩臂上有凹型箭道,可以盛箭並增大了與箭的表面接觸面積,增大了發射阻力。但是箭道可以有效的固定箭簇在弩臂上的位置,提高於準確性,防止了放空弦導致的發射失敗。所以增加的一點阻力無關大礙。而且箭道一般都經過精細的打磨,顯得異常的光滑,上面也塗漆、塗蠟,用以減少發射時箭與箭道的摩擦力。

弩臂後部裝有發射瞄準裝置,這是一套用青銅精密鑄造的組件。由望山、懸刀、牛組成。望山是瞄準裝置。但秦代其上還沒有刻度,一般高7.5~8.5厘米;懸刀也就是現代的扳機。一般長9.5~10.5厘米;牛是設計的最精巧的物件。牙與懸刀相聯,但是不直接承力,而是通過牛為樞紐。上弦時,弩手拉弦抵於望山,望山後移,牙正位後牛復位。牛上承牙力,下抵懸刀,弓弩就進入備髮狀態了。如果弩機發射,過程正好與上弦正好相反。弩弓扳動懸刀,牛一松更下沉。牙沒有了支持,/頃力下沉,弓弦帶箭飛離。這種精密的設計極大提高了投射可靠性,誤發率大大降低,而且減少了發射時的震動,可以大幅提高射擊命中率。

秦弩機上最具人性化的設計有三:

1.在懸刀四周用竹片作環狀的關,以防止不慎觸懸刀而發傷人。這也從側面反映秦弩射擊時有完整的制式的編隊與嚴格的射擊流程。

2.在木臂下端兩側開凹槽,便於手持指摳,這不禁讓人想起現代槍具那五花八門的握柄設計。從這點細節的精細設計也反映了秦人對於精確射擊的極力追求。增工時制凹槽以使手得力,手得力則持弩穩、弩穩則射擊精準。

3.弩機各部零件大小標準全國統一,可以互換,已有初步標準化和通用化概念。秦箭都是由鏃、稟(箭桿)、羽和栝(箭末小叉)組成。鏃是青銅所制,而且鏃頭一般都是三稜錐體,實戰證明,三稜錐體的穩定性和穿透力都是最好的。如同現在的三棱槍刺,箭桿有竹和木兩種。鏃鋌插入細竹中,外纏細絲繩,然後表面再塗漆,一般前段70%是朱紅色,後段塗褐色的生漆。栝兩端尖銳,一般尖叉有1厘米深,用來把箭穩定在弦上,完整的箭通長68·72厘米。

箭鏃配用

秦弩復原圖

秦弩復原圖箭鏃都是成束的插在箭菔中的。箭照是盛箭器。很多秦兵復原圖上要么不畫箭箙,

好似箭鏃直接從弩手後背長出來一樣,要么畫的箭菔挎於腰間好像是唐朝的胡祿,甚至是一個大皮桶,實際上秦兵馬俑坑中出上過完整的秦箭菔,一般都是用麻編制的長方體的袋子,口大底小,底墊木版,箭菔口有環,背豎一根60厘米長的木條。上端有頭制雲頭型,用藤條繞環。箭菔上皆髹漆。

考古挖掘出來的弩箭

雖然介紹秦俑的著作很多,但是對於箭菔的攜帶方式,卻都語焉不詳。有人認為是繫於腰間,還有人想當然的認為是背負如同現在的背書包一樣。四平八穩的,也許古人沒有現代人聰明,可是殘酷的戰爭讓他們明白,戰場上快0.1秒,那也可能是決定生死的。所以攜帶的方式一定既要讓箭不在運動中脫箙也要在戰時能最快最方便的取出。但由於弩機上弦需用全身之力,所以繫於腰間不便於上弦,而背負式就沒有這個缺點。而且漢承秦制,雖然秦兵馬俑中的兵俑與箭鏃散亂一地,不能直接看出背負方式,但是在漢代的兵馬俑中,如徐外I漢俑中卻有背負箭菔的兵俑,而且箙口在背後向右傾斜,便於取箭。結合漢俑身上畫的絲繩與楊家灣漢俑負章的方式,再加上秦弩手俑旁出土的一米長的朽繩,我們便可推導出秦弩手背負箭箙的方式:用繩先在射手左肩結環,繫於箭菔背板上的環上,然後依次穿過箙口的四個小環。再從右腋下穿出,最後與前於左肩的繩環繫於胸前。箭菔通過結環與肩腋的高度差,使箭菔自然右傾。這樣既穩定又便於取箭。

使用方式

秦弩兵

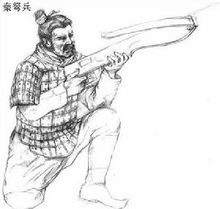

秦弩兵秦弩手的上弦方式分為兩種,一種是輕裝弩手,他在一號坑主陣之前,

身上沒有甲衣的防護。用三段連射的方式摧敵前鋒,滅敵銳氣。由於側重於機動,所以他們上弦時只能蹬弓於地立直弩臂,俯身拉弦。而二號坑的重裝弩手都是跪於地,他們上弦的時候,如果起身拉弦即浪費時間,又礙人視線,更會破壞陣形,造成混亂。所以,重裝弩手上弦時都是坐地,伸直腿腳蹬弓乾,腳夾弩臂,手臂借腿力腰力上弦,而後取箭咬弦瞄準射擊。一排排的弩手不斷分批的拉弦、上箭、射擊組成了漫天箭雨,而且每個人都帶百支箭,持續作戰能力非常強。

秦國的弩手雖然是國之精銳,配備著最精良的武器,但是他們可能連自衛的劍都沒有。如果他們佩有長劍,一是上弦時不方便,二是即使帶劍,如果敵人衝到面前,他們的自衛能力也是有限的。所以他們周圍都有手持長柄兵器的專人護衛。重裝弩手身上的鎧甲,與其說是防衛敵人白刃攻擊的,不如說是在兩軍對射中,取得一定的防護優勢。 秦軍的重裝弩機手便可看作是帝國的一個縮影。他們身掛複合甲手持強弩,組成了一個獨立的方陣,進則摧枯拉朽,退則堅若磐石。弩機賦予他們超強的遠程打擊能力,類似於當今美國提出的不接觸戰爭。把自己置於敵人打擊範圍之外,單向的打擊對手,再加上機動的車騎混合編隊,與一號坑的本陣相配合,奇正相合,本陣展開正面對敵,重弩手守則強弩壓陣,攻則集中火力,側擊破敵。車騎混合編隊則迂迴包抄。

拉開兩千多年前諸兵種大協同作戰序幕的可能就是這連綿不絕的漫天箭雨,中箭倒下的六國士兵應該明白,他們面對的不僅僅是眼前的這支虎狼之師,而是由全體秦人組成的戰爭洪流。他們會沖開一切阻礙,去建立一個史無前例的大帝國。