疾病簡介

終末宿主臭鼬

終末宿主臭鼬住肉孢子蟲病是由住肉孢子蟲屬原蟲寄生於禽類肌肉引起的一種寄生蟲病,普遍發生於野鴨,感染率達40%,因此對野鴨具有一定的意義。感染禽類的住肉孢子蟲至少有5種,終末宿主為肉食動物(臭鼬),中間宿主為各種禽類。寄生於鴨的病原體為李氏住肉孢子住肉孢子蟲病是由住肉孢子蟲屬原蟲寄生於禽類肌肉引起的一種寄生蟲病,普遍發生於野鴨,感染率達40%,因此對野鴨具有一定的意義。

病原學

病原

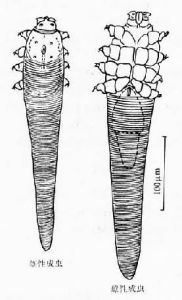

病原禽住肉孢子蟲常見有寄生於雞的霍氏住肉孢子蟲,亦稱雞住肉孢子蟲,多寄生於鴨的李氏住肉孢子蟲。禽住肉孢子蟲生活史中,禽為中間宿主,肉食獸為終末宿主,當肉食獸吃進含有住肉孢子蟲有肌肉後,釋放緩殖子並進入腸壁,經過配子生殖發育成等孢型卵囊,隨糞便排出體外,當孢子囊被禽類吃進後,子孢子侵入腸黏膜,然後在各器官的皮內細胞進行裂殖生殖,最終在肌肉中發育成包囊。鴨包子囊自肌肉取出時呈圓柱或紡錘形。

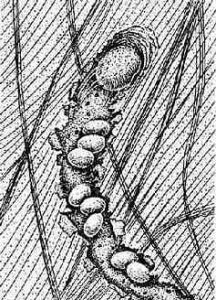

感染禽類的住肉孢子蟲至少有5種,終末宿主為肉食動物(臭鼬),中間宿主為各種禽類。寄生於鴨的病原體為李氏住肉孢子蟲,包囊呈長形,其長軸與肌纖維相平行,白色,囊壁光滑,自肌肉取出時呈圓柱狀和紡錘形,大小為1.0-6.5毫米×0.48-1.0毫米,囊壁兩層,包囊內分若干個小室,每個小室內含有數目很多的香蕉狀的慢殖子,其大小為8-15微米×2-3微米。

流行特點

病原生活史

病原生活史主要症狀

住肉孢子蟲病常發生在外觀正常的禽類。十分嚴重感染可引起臨床症狀,病野鴨常飛得又低又慢,厭食,消瘦,排白色稀糞,共濟失調,震顫和失明,行走無力,跛行,皮膚炎症,呼吸困難,共濟失調等。剖檢特徵

胸肌、腿肌、頸肌和食道肌上可見到縱列的孢子囊,有時也見到肌肉上大塊的白色病變,肺實變和脾腫大,被寄生的肌纖維腫大和破裂,同時在包囊周圍發生炎性反應和脂肪變性。實驗室診斷

對肌肉中的住肉孢子囊或囊孢子進行肉眼鑑定;對小的住肉孢子囊做肌肉壓片鏡檢,或做成組織切片進行蟲體鑑定;鴨也可用囊孢子作抗原進行間接螢光抗體試驗。防制要點

病原

病原