簡介

福建船政

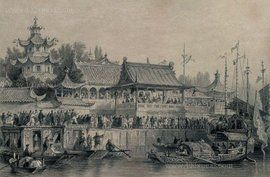

福建船政福建船政由清政府於1866年創辦,是清末洋務運動的重要組成部分。左宗棠、沈葆楨等清廷重臣,從西方引進技術、設備和人才,在福州馬尾設局造船,興辦學堂,籌建海軍,凡八年努力,崛起了當時中國乃至遠東地區規模最大的造船基地——福建船政。

閩江之畔,馬限山旁,依然保留著數十處福建船政建築,從衙門、工廠、學堂、船塢、炮台到各類後勤生活設施一應俱全。暮春之際,遊客如織,人們在這裡可以親手觸摸到100多年前中國人“富國強兵”的實踐,追憶啟蒙者如嚴復的思緒,體味民族英雄如鄧世昌的壯懷,還有工程技術先驅如詹天佑的夢想……這一切足資當今國人感懷勵志,也成為福州向外展示作為中國最早開放口岸風采的“歷史名片”。

歷史

福建船政

福建船政馬尾港隔著淺淺的海峽,與台灣相望,到基隆港直線距離僅149海里,朝發夕至。因利乘便,福建船政也成為清末保衛台灣的基地,為建設台灣,促進台灣近代化作出了開拓性貢獻,而這一點卻往往為人們所忽略。19世紀中葉的台灣,孤懸海外,經濟與社會發展滯後。山居的高山族人大多處於原始的生活狀態,而居住在平原地區的早期大陸移民也只不過處在落後的封建社會。在清廷持續100多年的消極治台政策的影響下,台灣防務建設發展緩慢,戍台營兵軍務廢弛,軍事設施年久失修,陳舊不堪,海岸防禦力量極為薄弱。1871年(同治十年),日本以其國人遭台灣牡丹社人殺害為由,進犯台灣,並於1874年4月擁兵3000餘人從台南射寮琅嶠(今恆春)登入,史稱“牡丹社事件”。

外侮日亟,清朝政府對此高度重視,同年5月,“命船政大臣沈葆楨巡視台灣”,並“著授為欽差辦理台灣等處海防兼理各國事務大臣,以重事權”。沈葆楨會同福州將軍文煜、閩浙總督李鶴年齊奏《籌辦台灣防務大概情形析》,提出“聯外交,儲利器,儲人才,通訊息”四條抵禦日軍的建議。在抵達台南安平港時,立即接見台灣鎮、道官員,又提出“理喻、設防、開禁”三大反侵略方針。從1874年5月日軍侵占台灣至1874年12月最後一批日軍撤回之間,沈葆楨率領官兵和台灣民眾,採取了果斷措施,使得清軍在軍事上取得優勢。1874年10月31日,中日簽訂《北京專約》,日本獲賠白銀50萬兩後,於12月最後撤兵台灣。在近代史上,中國不斷割地賠款,喪權辱國,而這次卻能夠保住台灣,福建船政確實功不可沒。

船政

首次由海峽兩岸聯合在台舉辦,170多件福建船政文物及其他展品首次亮相台灣,兩岸福建船政先賢后裔、船政學堂校友相聚台北,將使22日下午在台北揭幕的“福建船政——清末自強運動的先驅”展覽備受矚目。

福建船政文化赴台展覽交流團人士行前在此間向記者表示,赴台舉辦福建船政文化展是兩岸共同傳承中華民族愛國自強精神的活動,旨在加強兩岸文化交流,同時讓台灣民眾更深入了解福建船政在中國近代教育、科技、軍事、工業製造、中西文化傳播等方面的影響和成就。

本次展覽分船政創辦、科教夙興、產業先驅、海軍搖籃四個部分,展出文物及輔助展品70餘件、珍貴圖片100餘幀。其中,1887年船政電報學堂學生接受台灣首任巡撫劉銘傳之邀參與鋪設的從台灣淡水到福建閩江口川石島的海底電纜殘段,船政大臣沈葆楨開發台灣的歷史文物,福建船政學堂從1866年創辦到1949年各沿革海軍官校學生名錄等實物遺存,呈現了福建船政與台灣的深厚關係。

福建船政與台灣有著極深的歷史淵源。 船政特展由福州中國船政文化博物館與台灣長榮海事博物館聯合舉辦。展覽分船政創辦、科教夙興、產業先驅、海軍搖籃4個部分,展出文物及輔助展品70餘件、珍貴圖片100餘幀。

福建船政與台灣有較深的歷史淵源。1874年,福建船政的創辦人沈葆楨曾帶領福建船政組建的福建船政水師官兵巡台撫台,並通過開禁、開府、開路、開礦等措施建設、開發台灣,對台灣政治經濟文化的發展和清末大陸民眾移居台灣產生極大的影響,在台灣發展史上留下不可磨滅的一頁。

展覽在2011年6月25日結束後,中國船政文化博物館將把代表船政造船三階段的代表性船模“萬年清”、“鏡清”、“平遠”贈送台灣長榮海事博物館永久展出,再續閩台船政前緣。