概述

磁氣圈就是包裹著地球周圍的一層看不見的帶電粒子,它相當於地球磁場的保護層,使得地球免受太陽風的衝擊。

它可以阻擋來自太陽的帶電粒子流,有效地阻擋太陽風的侵襲,可避免帶電粒子流將能量傳輸至大氣層中的氣體分子,從而使氣體分子無法逃離地球的重力牽引。

研究發現

磁氣圈

磁氣圈後來人們發現在離地球中心2.5至8個地球半徑的地方還有一層被地磁場束縛的離子和電子。這些等離子中能量比較高的(約1MeV)被稱為外輻射帶,而其主要組成部分則能量比較低(在65keV左右),這些等離子共同組成了磁氣圈。

特點

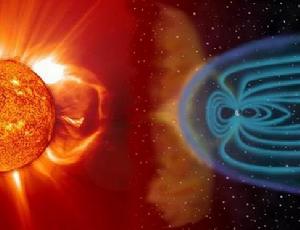

以下兩個因素對地球磁氣圈的結構和性能起決定性作用:地球磁場和太陽風。

地磁場

地磁場可能是由地核內通過其內熱所驅動的液態金屬的流動而導致的發電機原理產生的。它近似於一個相對地球的自轉軸傾斜10°的磁棒。卡爾·弗里德里希·高斯是第一位認識到實際上地磁場的結構比一根磁棒的磁場的結構要複雜得多。地磁場在地球表面的強度約為0.3至0.6高斯,其強度隨距離的立方而減小。也就是說在離地球表面一個地球半徑R的地方其強度為地球表面的1/R3。局部的不規則的減弱更加快,因此從太空中來看地磁場非常接近一個偶極磁場。太陽風

太陽風是從太陽表面向外流的快速的熱等離子。在太陽赤道其速度一般為400千米每秒,在太陽極地其速度可以達到這個速度的兩倍之多。這個外流是由日冕的上百萬度的高溫導致的。太陽風的組成與太陽的總體組成類似,約95%的等離子由質子組成,4%是氦原子核、1%是其它比較重的物質(如碳、氮、氧、氖、矽、鎂和鐵等),此外還有相應數量的電子來保持整個太陽風的電中性。在地球軌道處其密度一般為每立方厘米六個離子(這個數據以及其速度的數據隨太陽活動而不斷變化),太陽風中的等離子被束縛在一個不斷變化的行星際磁場,其強度在二至五納特斯拉之間。這個行星際磁場是太陽磁場的延伸,而且不斷受到磁暴和等離子流的影響。

出於物理原因太陽風的等離子與地球磁場導致的等離子不易融合,因此兩個電漿之間形成一明顯的邊界,即磁頂。地球的電漿成為被流動的太陽風所包含的一個腔。出於不同的物理原理(比如磁重聯)兩者之間的隔絕不完全,因此太陽風可以將許多能量傳遞給磁圈。

影響

地球磁氣圈正在逐漸“偷走”大氣層中的氣體

地球磁氣圈正在逐漸“偷走”大氣層中的氣體磁氣圈可起到保護地球生物的作用,它可以阻擋來自太陽的帶電粒子流,有效地阻擋著太陽風的侵襲,可避免帶電粒子流將能量傳輸至大氣層中的氣體分子,從而使氣體分子無法逃離地球的重力牽引。但在極地區域,地球磁氣圈可能更加促進大氣層中氣體的流失。

行星的磁氣圈要遠大於該行星所在的大氣層,這意味著帶有磁場的行星將從太陽風中吸引更多的能量,這些額外能量將呈現漏斗狀朝向地球磁極,因此在地球極地上空電離層的分子能夠加速逃逸。歐洲宇航局恆星簇計畫中顯示地球極地每年逃逸的離子數量是其他太陽行星的兩倍。當我們承受於低太陽活動狀態下,強烈的太陽風對於年輕的地球和火星形成早期大氣層扮演著重要角色。受磁氣圈影響,地球大氣層每年損失6萬噸氣體,而對比地球大氣層數千萬億噸的氣體總重量,這一損失量並不會對大氣層構成損害。

相關研究

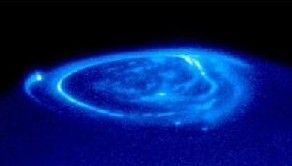

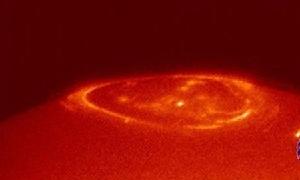

木星極光在木衛三的磁氣圈引力影響下形成

極光是在木衛三的磁氣圈產生的引力影響下形成的

極光是在木衛三的磁氣圈產生的引力影響下形成的木衛三和非常活躍的木衛一在圍繞木星運行時,會與這顆行星的電漿相互作用,在木星極區產生明亮的斑點,這些亮斑被稱作“極光足印”。研究人員通過分析哈勃太空望遠鏡拍攝的圖片,測量出木衛三腳印的確切大小,他們認為這些斑點的面積太大,根本不是衛星在這顆行星上的投影,而且它的直徑跟木衛三的保護性磁場的直徑非常相符。科學家還測量了木衛一極光足印的大小及形狀,這是由木衛一上活躍的火山噴發出來的帶電粒子造成的。

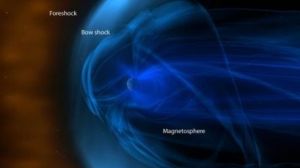

巨型磁氣圈環繞地球可抵擋太陽粒子侵襲

磁氣圈

磁氣圈2013年4月24日,美國宇航局公布了一幅圖像,展示了被一個巨大“磁泡”環繞的地球。圖像中,地球好似一個微小的斑點,在這個磁泡的保護下在太空中快速穿行。這個磁泡就是所謂的磁氣圈,保護地球免遭太陽粒子侵襲。

藉助於美國宇航局的WIND探測器獲取的數據,科學家繪製了較以往更細節的圖像,用以研究太陽粒子如何從磁氣圈上彈開。在太空中穿行過程中,磁氣圈形成一個駐弓形激波,與移動船隻前面的衝擊波類似。前衝擊波就在這個衝擊波前面。前衝擊波內的環境隨著太陽粒子的轟擊發生變化,磁場發生移動,大量衝擊波穿過這一地區。對這些遊蕩衝擊波周圍的區域進行研究和了解它們如何傳播,可能有助於揭示哪些因素加速狹窄的帶電粒子噴流,將其彈回太空並遠離地球。