簡介

碑林--石刻藝術

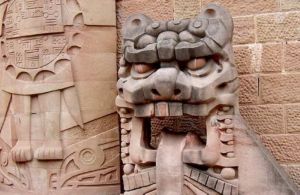

石刻藝術,西安碑林石刻藝術室建於1963年,匾額七字是由陳毅元帥親筆所題。室內陳列著漢唐藝術精品七十餘件,分陵墓石刻和宗教石刻兩部分。陵墓石刻中的精品有東漢雙獸,其造型綜合了獅、虎的特點,形象威武、活躍,動作矯健敏捷,以其造型完美、手法熟練、雕刻精緻而成為同類作品中的佼佼者。陝北出土的東漢畫像石,內容除少數神話傳說和歷史故事外,大多反映了當時社會生活的側面,富有濃郁的生活氣息。唐高祖李淵的唐弟,李壽的墓誌為罕見的獸首龜形,國內僅有兩件,彌足珍貴。其石槨為一歇山頂式石屋,外部以減底平雕手法刻有四神、文臣武將、仙人騎鳳等畫面,槨內壁陰線刻樂人、舞伎、男女侍從、天象圖等,都是唐代墓室石刻中傑出的作品。唐昭陵六駿浮雕以唐太宗李世民征戰疆場所乘過的六匹有功戰馬為藍本雕刻而成,作品比例合度,線條明快,高度寫實,是唐代石刻藝術中的傑作。可惜其中颯露紫、拳毛蝸兩駿早年流失海外,現存美國賓夕法尼亞大學博物館。唐高祖李淵獻陵的石犀重達十噸,全身用幾條粗壯的線條勾勒出犀的特點,整體比例準確,形象生動逼真。漢唐史書都記載有外國曾向中國贈送活犀的史實,它是古代中外友好往來的紀念物。此外,李小孩石棺、蹲獅、石虎、石羊、臥牛、走獅等也從不同側面反映出隋唐陵墓石刻寫實傳神的特點。石刻室陳列的北朝、隋唐佛教造像,形式多樣,既有傳世的精品,也有建國後歷年發掘品。有浮雕,也有圓雕,主要反映了古長安佛教造像藝術發展的水平。北魏皇興造像的彌勒,著通肩式袈裟,豐滿圓潤,肌肉勻稱,衣褶以條棱表現,具有較多的域外藝術風格,其藝術水準在當時也是領時代之先的。隋唐時代的造像藝術則把從北周開始的寫實風格又向前推進了一步,在追求立體造型的同時,把傳統的線和裝飾性的藝術手法也提高到了一個新的層次,使中國成熟的民族化佛造像藝術達到鼎盛。陳列的觀音菩薩像,金剛造像都是這一時期優秀的作品。而老君像則是陳列的唯一一件有關道教題材的造像。這件漢白玉老君像,通高1.93米,原屬臨潼驪山唐代華清宮朝元閣老君殿之物。老君身著道服,腰束帛帶,結跏跌坐於三層番蓮紋的須彌座上,人像與台座渾然一體,有安謐華貴之感。雕刻手法極為精工洗鍊,堪稱盛唐時期大型人體石刻的藝術珍品,同時對探討道教在關中地區的傳播,也是不可多得的珍貴資料。

石刻藝術

石刻藝術正是因為西安碑林博物館擁有如此浩瀚的藏品,卓越的書法和藝術價值,豐富的文化內涵,所以被譽為“東方文化的寶庫”、“書法藝術的淵菽”、“漢唐石刻精品的殿堂”、“世界最古的石刻書庫”,是國家AAAA級旅遊景點,全國18個特殊旅遊景觀之一。近年來又被列入中國申請世界文化遺產預備名單。作為西安最有價值的文物古蹟之一,這裡每年都吸引著60多萬海內外遊客。今天西安碑林已成為世界文化寶庫中的重要組成部分,成為弘揚祖國傳統文化的重要視窗。在改革開放的見天,西安碑林博物館正以其嶄新的面貌譜寫著中外文化交流的新篇章。

甲骨文石刻

甲骨文石刻的概念

甲骨文石刻是甲骨文書法與石刻相結合的獨立而系統的藝術。它的外表是屬技術科學,概括文字技術,示美的感覺與機能。它的內心屬書法哲學,概括思想理論,性質靈魂,示美的真與善的關係。它既能反映主體人的精神、氣質、學識和修養,又充分體現了事物的“對立統一”這個基本規律。

概論

書法哲學是甲骨文石刻方法論的理論基礎,它具有世界觀和方法論的意義。石刻雖然有其特殊性,但它脫離不了自然、社會、思維的基本規律。沒有哲學,石刻形成不了自己完整的體系。它貫穿在整個石刻實踐中,並自始至終影響和制約著石刻的創作,包括創作思想、方法和審美觀等。所以,成功的藝術家,其思想必定深入到哲學中去,由此明了世界的本源、藝術的本源、書法石刻的本源。理解了中國哲學,可以對石刻藝術從更深層的規律上把握。而對於歷史唯物主義和辯證法的掌握,將使石刻藝術研究提升到一個更高的、巨觀的層次上。

甲骨文石刻的基本原則

甲骨文石刻是主體精神的物質再現,必須具有鮮明的個性。因而,石刻也就決定著它必須具有自己的藝術特色。從這個意義出發,石刻藝術研究應遵循以下幾個原則:一、堅持辯證唯物論。藝術創新,必須將主體意識和社會需要、歷史選擇結合起來,才能正確把握整個歷史、當代書法藝術本質,美學特徵及發展方向,抓得準自己所攻克的具有重大意義的、關鍵性問題。二、堅持科學理論與創作實踐相結合。馬克思主義認為,理論來源於實踐,為實踐服務。並接受實踐的檢驗。甲骨文書法作為一門套用學,也必須直接為創作實踐服務,並接受時代和人民的檢驗。三、堅持為人民服務的宗旨。石刻藝術為社會意識形態之一種,屬於精神產品。它既是主體人抒情達意的工具,也是廣大人民寄託感情的形式,藝術家的心應與時代息息相通,與人民的需要聯繫起來,力求將最好的精神食糧獻給人民和祖國。

甲骨文石刻的研究方法

研究任何一門科學都要藉助幾種科學的方法,才能獲得良好的成果。因此,方法問題是各英科學研究首先要解決的問題之一。

甲骨文石刻的研究方法主要有思維的方法、認識的方法、哲學的方法。從我們國家來說,就是歷史唯物主義和辯證唯物主義。研究方法是由研究的任務和內容所決定,而且為研究的任務服務的。石刻藝術研究的任務有兩個方面:一是文字與技術;二是主體素質和修養。一、調查法。這是進行石刻藝術研究的一種方法。通過廣泛蒐集有關文字的各種資料,進行分析研究。二、試驗法。這主要用於探索的一種方法。試驗最好有個對照組,便於對比分析,同時要及時總結經驗。三、交流法。文化交流,成果展示,學術研討。

甲骨文石刻的知識結構

石刻的知識來源有三:一是親知。由主體感官和親身經歷所得的經驗而獲得的知識。二是聞知。從旁人口頭號或書面傳授得到的知識,相當於間接經驗。三是說知。在親知和聞知的基礎上,通過主體推理活動而獲得的知識。然而,知識必須形成一個較完整的系統。按其有序程度可分為經驗知識、理論知識和方法論知識。知識按其功能又可分為基礎知識,專業知識。這一切構成了知識系統的結構。石刻藝術的創作,是以理論為指導,並建立在正確方法論基礎上,以實踐為中心,由巨觀理論引導,微觀理論推動,直向創造這一最高目標推進。

石刻的字內功與字外功

石刻藝術的字內功主要有三:首先要表現出其在用筆、結體、章法以及在表現形式上取得新的突破,使作品具有旺盛的藝術生命力。其次,要表現出其獨特的整體風貌以及所造成的獨特境界,要在審美意象中給人新的感受,使傳統文化藝術體現出鮮明的時代特色。其三,要開闢甲骨文石刻藝術的境界,就必須形成自己的獨特藝術風格。

石刻藝術的字外功主要有三:一是學識。學是應知,識是應會。所以,學識是藝術創新的源泉。二是意識。書法屬人類的精神產品,意識當為書刻的本質。三是藝術素質和道德修養。德才兼備是社會發展和時代進步的需要,也是衡量藝術家品格的要素。因此,學習和創造是每個書家必經的兩個過程。學習傳統是“自我”的塑造過程,學得愈多、愈廣,汲取的營養愈豐富,則積累愈深厚,“自我”就愈豐滿、充實;革新創造則是“自我”的表現過程,藝術修養愈高,造詣愈深,表現出來的“自我”就愈有份量,愈有感染力。

石刻藝術的思維方法

直覺整體思維,是自然人本能思維的主要特徵。這是全息的把握宇宙本體的思維,既是方法論,又是宇宙觀。

意念思維,即主體情態,集群旨趣,物我交融形象、反邏輯一體思維,是石刻藝術的思維本質。甲骨之字,眼中之字,心中之字,意中之字,手中之字,鑿刻之字,創造完成之字,是完全不同,而又相互聯繫的。創造的藝術之字,為意會之字,它經過六個時態,才能完成。眼中之字可以不是甲骨之字,它因人而異,因情而異,只是特定情態氣質人的眼中之字,觀貼者取意(神采、氣韻、美感等),忘形(具體的筆畫及形體結構等)。心中之字可以不是眼中所見之字。心中之字是甲骨原字通過感官作用於腦系的感覺之字,永不可能是自然甲骨文之字的純“客觀”的“反映”。意中之字可以不是心中之字。意中之字是進行意念思維所形成的初級整體意象之字。手中之字不必是意中之字,雖意在筆先,心中有字,但畢竟是較為混沌的,付諸實踐,或有損益調整。創造中之字可以不是手中之字,只有創造完成的,才是藝術之字。應當是成熟的藝術所走的創造過程。

藝術創新,必須了解中國書刻藝術的高層次的意念思維本質。常理思維,我們稱為邏輯思維。但中國書刻家的高層次藝術思維是反向思維,也是物、我、美,反邏輯的一體思維。只有反思維,才能出奇制勝,有所創造,有所發明,也才能在書刻藝術的百花園中占有一席之地。

石刻體現了中華民族的精神風貌

中華民族是一個古老而偉大的民族。中國人民勤勞勇敢、樸實敦厚、心胸寬廣,這些品格正是民族精神之所在。甲文石刻風貌,正是較為完美地體現了這些特徵。石刻藝術內在的、本質的精神的美,正是質樸、敦厚品質的體現,石刻中的雄健,正蘊含了堅毅的意志和力量。所以 ,石刻藝術有著極為廣泛和深厚的社會基礎。也正是由於甲文藝術創新反映了當代的民族精神風貌,故為社會各界所重視。

中國藝術歷來強調藝術在倫理道德上的感染作用,要求審美意識具有的社會價值。因此,凡是反映健康向上,崇高正大的藝術創造,必然會受到人民大眾的歡迎,得到社會和歷史的承認。甲骨文創新,氣韻生動,厚實壯觀,表現出古樸端莊的氣質,體現了一種古拙平實的健康書風,符合我國人民的審美要求,所以,自石刻面世以來,深受世人喜愛。

甲骨文石刻藝術是在中國獨特的哲學思想指導下的產物。它深植於理,更深植於“心”,它是主體心靈的物質再現,是從更高層次上體現了宇宙、社會、人類,直至一切事物的發展規律。