行為學派

行為學派的知識管理(包括理論研究和實踐活動兩個方面)主要側重關注發揮人的能動性,

野中郁次郎

野中郁次郎該學派的另一個主要代表人物日本管理學教授野中郁次郎博士則強調了隱含知識的重要性。他系統地論述了關於隱含知識和外顯知識之間的區別,為提供了一種利用知識創新的有效途徑,“知識創新並不是簡單地處理客觀信息,而是發掘員工頭腦中潛在的想法、直覺和靈感,並綜合起來加以運用”,野中郁次郎還針對西方的管理人員和組織理論家提出了一些質疑,並提出了知識創新的共享環境即“場”的概念。這些都是非常典型的關注發揮人的能動性的真實思想寫照。其主要例子還包括古代中國傳統意義上的師徒相授方法等。可以說,由該學派的思路拓展,揭示了知識秘密,指明了知識方法。

技術學派

技術學派的知識管理主要側重關注藉助技術的效率,

技術學派的知識管理主要側重關注技術效率

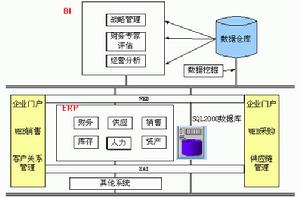

技術學派的知識管理主要側重關注技術效率該學派主要代表人物是美國波士頓大學信息系統管理學教授托馬斯.H.達文波特,基於他所提出的再造的學術思想,他在知識管理的工程實踐和知識管理系統方面作出了開創性的工作,他所提出的知識管理兩階段論和知識管理模型,是指導知識管理實踐的主要理論。托馬斯.H.達文波特的再造思想,就是要利用信息技術來摧毀舊式官僚體制和流於書面形式的管理體制。可以說,由該學派的思路拓展,衝擊了知識壟斷,減輕了知識障礙。

經濟學派

經濟學派的知識管理主要側重關注求得經濟的效益,

經濟學派的知識管理主要側重經濟效益

經濟學派的知識管理主要側重經濟效益該學派認為,知識管理其實只是觀察商業世界的一種方式。它幫助認識誰和什麼是公司真正的資源。正如企業的設備、機器、資金和人力資源,企業的知識資產也同樣需要管理以取得最大的投資回報。基於知識的企業理論作為其中的一個分支流派,近年來受到越來越多的關注。哈佛大學的學者們認為,當前的企業管理已經進入第六個階段,即全球化和知識化的階段。在這個階段,持續成長成為管理的目標,知識管理成為管理的主題。無論是在軟體、網路這樣的智力密集型行業,還是在鋼鐵、石油這樣的資本密集型行業,知識的創造、傳播、共享和利用,都是企業保持持續競爭優勢的關鍵,許多大公司都已經設立了CKO的職位。基於知識的企業理論認為,知識的傳遞和轉化能夠為企業創造出卓越的價值,是企業持續競爭優勢的來源。該學派主要代表人物仍是達文波特,他在1998年曾指出:“知識管理真正的顯著方面分為兩個重要類別:知識的創造和知識的利用”。

該學派另一個主要代表人物是托馬斯.A.斯圖爾特,他在自己所寫的《“軟”資產》一書中提出:在企業所擁有的所有資產中,最重要的是“軟”資產,例如技能、能力、專業經驗、文化、忠誠等等,這些都是知識資產(智力資本),它們決定著企業是否能夠獲得成功。可以說,由該學派的思路拓展,營造了知識經濟,認清了知識財富。

戰略學派

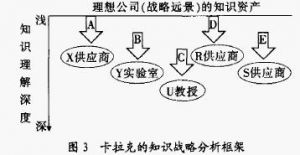

戰略學派的知識管理主要側重關注不同的組織面向不同的戰略性目標。戰略性目標可以包括直接經濟目標,但決不局限於單純的直接經濟目標。與經濟學派相比,戰略學派的視野更寬,思路更廣,或者可以說,經濟學派也只是戰略學派其中一個重要分支而已。比如,一個組織的戰略性目標是主要圍繞著如何發展核心能力(或稱核心競爭力)。這就要求一個組織不僅要關注資源經濟,更要關注可持續的能力發展,比如關心人的能動性,關心諸如如何創造(與競爭對手相比)更優異環境來吸引人才、培養人才以及更有效地進行內部吸收、轉化和共享隱含知識等問題。戰略學派主要是由戰略管理的理論研究出發,有機結合了行為學派和技術學派的部分觀點(如套用信息技術、注重發揮人的能動性),並在不斷改進管理和有效指導具體的實踐活動的基礎上發展而來。

戰略學派

戰略學派初步歸納起來,戰略學派的知識管理研究文獻豐富,其思考問題的角度也比較寬泛。一方面,廣義地說,戰略研究一直圍繞尋求與維持競爭優勢這一核心概念。20世紀80年代中期以來,不論是原本出自什麼學派,它們都具有十分關心戰略管理的方面,它們對戰略管理的研究和爭論摹本上是圍繞這一核心問題展開的,其中,基於能力的戰略和戰略聯盟是兩股主要研究潮流。另一方面,戰略研究注意到了某些理論上的缺陷(比如,以往思維方式的線性化而非立體化,既忽視人的能動性,也忽視對環境變化的混沌性和不可預見性等);也進一步要求對知識管理追根溯源,探究知識管理的終極目的(即知識創新是知識管理的最終目的)。可以說,由該學派的思路拓展,啟迪了知識戰略,增強了知識決策。

該學派的代表人物眾多,難分主次。由於該學派能用系統、全面的觀點實施知識管理,成為了來知識管理髮展的主流。比如,企業戰略聯盟最早起源於日本企業界的合資浪潮中。一些日本企業在尋找合資夥伴時,發現也可以只購買先進的技術,這便是戰略聯盟的雛形。戰略聯盟的概念雖然起源於日本,卻首先在美國企業界盛行。20世紀90年代以來,美國國內及跨國性質的戰略聯盟,每年以25%的增長率快速發展。“戰略聯盟”這一概念,也由美國DEC公司總裁簡.霍普蘭德和管理學家羅傑.奈格爾最早提出。

在理論研究上,企業戰略聯盟的代表人物為數不少。20世紀80年代中期,以沃納菲爾特、格蘭特、巴爾奈等學者的研究促成了戰略管理理論的新流派一資源基礎理論的產生。這一理論認為資源不僅指有形資產,而且還包括無形資產,有形資產和無形資產共同構成企業的潛在能力。同時,各企業的資源具有極大的差異性,也不能完全自由流動。企業的可持續競爭優勢就來源於選擇性資源的積累和配置以及要素市場的不完善。戰略聯盟使企業資源運籌的範圍從企業內部擴展到外部,在更大範圍內促進資源的合理配置,從而帶來資源的節約並提高其使用效率。另一方面知識聯盟方面的代表人物也為數不少。帕維特、納爾森、福斯和格蘭特等人提出的企業知識理論認為,生產的關鍵投入和企業價值最重要的來源是知識,社會生產是在知識的引導下進行的。企業知識可被分為外顯知識和隱含知識兩大類。企業擁有的許多知識屬隱含知識,難以表達,難以轉移,只有通過套用和實踐才可外現並獲得。以進行知識轉移和共同創建新知識為目的結盟通常被稱為知識聯盟。英克朋把通過知識聯盟轉移的知識稱為“聯盟知識”。通過戰略聯盟和對方建立合作關係是獲取隱含知識的良好途徑。

博格、頓肯和佛里德曼的研究表明:20世紀80年代初期,50%的聯盟企業在合作過程中是為了獲取對方知識,因此把這類為了轉移和學習知識的聯盟稱之為“知識聯盟”。中國學者也從戰略研究的角度出發歸納提出了l0種知識戰略即:

個人之間的知識轉移;

個人向外部結構的知識轉移;

從外部結構到個人的知識轉移;

從個人能力到內部結構的知識轉移;

從內部結構到個人能力的知識轉移;

外部環境之間的知識轉移;

從外部結構到內部結構的知識轉移;

從內部到外部的知識轉移;

內部結構之間的知識轉移;

使價值刨造最大化。

辨證關係

四大學派的辨證關係

1.行為學派明顯突出了知識上的繼承性和專有性;技術學派明顯突出了管理上的技巧性和方便性;經濟學派明顯突出了效果上的實用性和利益性;戰略學派明顯突出了組織上的目標性和靈活性。從學習和套用知識的角度上還應當突出注意:行為學派主要側重對隱含知識的學習、創造和靈活套用。技術學派主要側重對外顯知識的積累、傳遞和方便提供。

2.經濟學派主要側重對外顯和隱含兩種知識的積累、學習並最終完成價值發現。戰略學派主要側重對外顯和隱含兩種知識的積累、轉化並最終完成包括價值發現在內的各種戰略目標。可以說,由行為學派的思路拓展,揭示了知識秘密,指明了知識方法;由技術學派的思路拓展,衝擊了知識壟斷,減輕了知識障礙;由經濟學派的思路拓展,營造了知識經濟,認清了知識財富;由戰略學派的思路拓展,啟迪了知識戰略,增強了知識決策。

上述四個學派在指導具體的知識管理實踐活動中,其實又並非是完全分離或對立的,而是一種辨證的統一,並且分別有所側重而已。也就是說,單就行為學派而言,知識管理主要側重於發揮人的能動性;單就技術學派而言,知識管理主要側重於藉助技術的效率;單就經濟學派而言,知識管理主要側重於求得經濟的效益;單就戰略學派而言,知識管理主要側重於面向不同組織的不同目標。

就某一項知識管理的具體實踐活動而言,並不能因為側重於某一個方面而就與其它方面完全絕對地分離開來。比如說,某項側重於發揮人的能動性的知識管理實踐活動(如,一個徒弟從師學藝),很可能也具有借重技術的方面,也可能具有求得經濟效益的時候,還可能是為了某種戰略(人生)目標的實現;某項側重於藉助技術效率的知識管理實踐活動(如,建設一個信息系統),很可能具有發揮人的能動性的方面,也可能具有求得經濟效益的時候,還可能是為了面向某種戰略目標;某項側重於求得經濟效益的知識管理實踐活動(如,知識運營與諮詢服務),很可能具有發揮人的能動性的方面,也可能具有借重技術的方面,還可能是為了面向某種戰略目標;某項側重於面向戰略性目標的知識管理實踐活動(如,組建一個知識管理團隊),很可能具有發揮人的能動性的方面,也可能具有借重技術的方面,還可能具有求得經濟效益的時候。