病因

圖2 眼眶橫紋肌肉瘤

圖2 眼眶橫紋肌肉瘤發病機制:

近代分子生物學的研究提示,控制細胞生長和分化的基因及功能表達的改變與惡性腫瘤的發生有一定關係。對眼眶橫紋肌肉瘤癌基因點突變及蛋白異常表達的研究,發現病例標本的腫瘤細胞中發生N-ras癌基因12密碼子第2個鹼基發生突變,以及6l密碼子第3個鹼基突變。研究結果提示:N-ras癌基因突變導致基因產物異常表達,促使正常細胞向惡性轉化。正常情況下,p53抑癌基因在維持細胞正常代謝、增殖過程中,與癌基因共同構成穩定的調控機制, 當p53基因發生異常突變時將導致這一平衡的破壞,成為發生腫瘤的重要因素。有關眼眶橫紋肌肉瘤的基因研究剛剛開始,但初步結果已表明癌基因ras和抑癌基因p53在腫瘤形成中起著重要作用。

臨床表現

圖3 眼眶橫紋肌肉瘤

圖3 眼眶橫紋肌肉瘤 圖1 眼眶橫紋肌肉瘤

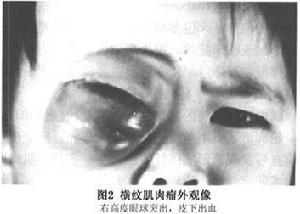

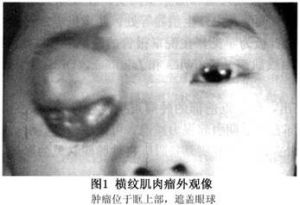

圖1 眼眶橫紋肌肉瘤橫紋肌肉瘤發展速度快,腫瘤占據眶內大部分體積,同時壓迫眼外肌,患者就診時多有眼球運動受限。當腫瘤侵及全眶或眼外肌時, 眶內軟組織堅硬,眼球固定,眼底可見視盤水腫,脈絡膜皺褶和靜脈擴張,此時多已喪失視力。腫瘤初起可無自覺疼痛,後期因軟組織浸潤眶壓增高。角膜暴露可致疼痛,患兒哭鬧不止。

橫紋肌肉瘤早期即可破壞眶骨壁,這也是該腫瘤復發率高,甚至眶內容切除術後仍然表現高復發率的一個病理學基礎。腫瘤也可侵犯鼻竇和鼻腔, 引起相應臨床症狀。因眶內缺乏淋巴管,腫瘤很少經淋巴轉移,橫紋肌肉瘤可早期發生血行轉移,活檢或手術操作也存在血行播散的風險。因此,手術中避免擠壓腫瘤;徹底切除;避免術區瘤細胞污染以及儘可能減少手術操作時間視為原則。腫瘤多轉移至肺、肝、骨髓等組織。

併發症:

伴發感染時可出現眶蜂窩織炎以及眼眶膿腫等。

診斷

圖4 眼眶橫紋肌肉瘤

圖4 眼眶橫紋肌肉瘤鑑別診斷:

兒童患者有眼球突出 眶內捫及腫物,且病情發展快應考慮橫紋肌肉瘤的可能。此外, 還應與眶蜂窩織炎、黃色瘤病、綠色瘤、轉移性神經母細胞瘤、皮樣囊腫, 視神經膠質瘤和眶內毛細血管瘤等相鑑別。

1.眶蜂窩織炎 多有感冒或眶周圍組織化膿灶,眼球突出,眶部充血水腫明顯,但不能捫及腫物。病情發展更快 自發疼痛且有發熱,外周血多形核白細胞增多。影像學檢查缺乏軟組織占位病變的影像特徵。

2.黃色瘤病 發生和發展較慢,具有眼球突出、尿崩症、顱骨X線和CT檢查有地圖樣骨缺失。

3.綠色瘤 為急性白血病的眼眶侵犯,多雙眼先後發病。外周血可見幼稚白細胞。骨髓像可發現各階段幼稚細胞增多。

4.轉移性神經母細胞瘤 眼眶病變發展快,皮下出血斑。腎上腺髓質可發現原發灶,X線和CT可見大範圍的骨破壞

5.皮樣囊腫 發生和發展緩慢,眶緣捫及珍珠樣腫物, 可見眶外上壁凹窩樣改變,超聲都卜勒探查病變內無彩色血流,CT可見腫物內高度不均質,有負CT值區,注射陽性對比劑後環形增強。眶骨凹陷。

6.視神經膠質瘤 發生、發展較慢,缺乏充血水腫 早期視力減退,視盤水腫或原發萎縮。B型超聲和CT發現視神經梭形腫大,視神經管擴大。MRI可見視神經腫大,可向視神經管內和視交叉蔓延。

7.眶內毛細血管瘤 發生突然,隨後3個月內發展快,皮下和(或)結膜下紫紅色腫物,哭鬧時腫大增加,CT掃描可發現眶深部病變,多為彌散小片狀高密度影。鑒於眶內病變不易鑑別,必要時可行穿刺活檢。主要表現為成熟的血管內皮細胞和毛細血管。

實驗室檢查:

1.免疫學檢查 套用免疫組織化學方法檢測ras2l及p53的表達,明確腫瘤發生的基礎性原因。

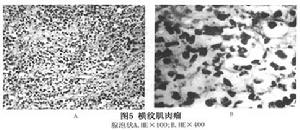

2.病理組織學檢查 橫紋肌肉瘤的診斷是在瘤細胞漿內發現橫紋, 這種橫紋在蘇木精-伊紅(HE)染色有時不易證實,用Masson三色染色或磷鎢酸-蘇木精(PTAH)染色則容易發現。橫紋肌肉瘤的形態學和細胞學特徵非常廣泛,正確診斷不應完全依賴於橫紋的有無。有的病例光鏡找不到橫紋,電鏡則可能發現。發生於兒童時期,眼眶內發展較快腫瘤,瘤細胞呈梭形的肉瘤均應考慮橫紋肌肉瘤可能性,直至最後證實是其他類型的腫瘤。

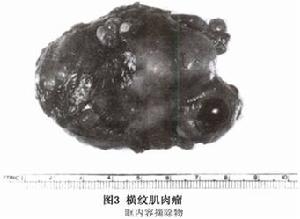

橫紋肌肉瘤大體所見呈塊狀,形狀不規則,與眼球和眶內結構粘連(圖3)。淡粉色,無包膜,質地軟,嫩如魚肉狀,可有假包膜與周圍脂肪組織分界。鏡下瘤細胞類型廣泛和增長形式不同,細胞形狀從小的未分化的圓形細胞到較為分化的帶狀、球拍、蜘蛛狀和巨細胞可見。在分化較好的瘤細胞中可見橫紋。根據主要的細胞成分可分成不同類型橫紋肌肉瘤,多簡分為3型:胚胎型、腺泡型和多形性。

(1)胚胎型:腫瘤由胚胎髮育不同階段的橫紋肌母細胞構成。眼眶內橫紋肌肉瘤幾乎3/4屬於此類型。鏡下可見成片的圓形和梭形細胞,呈均勻分布或排列為疏鬆和緊密相間的細胞帶,低分化的瘤細胞呈圓形或小梭形,核大,深染,核內多染色質,核仁不清。僅有少量嗜伊紅胞質,有較多核分裂。小梭形細胞核居中央, 深染,兩側有胞質。上述兩型細胞之間混雜有分化較好的瘤細胞,呈帶狀、網球拍狀或蝌蚪狀,胞質豐富, 嗜伊紅染色,顆粒狀,有縱和橫紋(圖4)。多數腫瘤有豐富的血管,可見瘤細胞圍繞血管排列。

圖5 眼眶橫紋肌肉瘤

圖5 眼眶橫紋肌肉瘤(3)多形性:一般見於成年人,最為少見 由不同分化階段的瘤細胞構成 其組織學特徵是高度多形性和異形性。以梭形細胞為主,此外還有帶狀細胞、蝌蚪狀細胞,這些細胞分化較好,體積較胚胎型大,外形規則 細胞內有豐富的胞質, 胞質內有縱紋和橫紋。

以上分型及組織像與預後有無關係 意見尚不一致。Lawrence稱組織像與預後無關,復發和死亡與組織分型也無明顯關係。

其它輔助檢查:

1.X線檢查 多數可見眶腔擴大且密度增高的影像, 這是因為橫紋肌肉瘤發展快, 來診時腫瘤體積已較大,腫瘤代替脂肪組織而占據眼眶大部,X線片顯示密度增高的軟組織影。又由於患兒正處於眼眶發展時期,較短時間的眶壓增高即可引起眶腔擴大。晚期尚可發現骨破壞。

2.超音波探查 B型超聲顯示病變為形狀不規則的低回聲區或無回聲區,只有提高增益才有少許內回聲;如無回聲區表示出血腔,提高增益也不出現回聲,有的病例病變內可出現帶狀回聲間隔。腫瘤聲衰減不顯著,後界顯示較清楚。用探頭壓迫眼球 病變圖像改變不顯著,表示為實體性病變,即無明顯可壓縮性。病變壓迫眼球可使眼球壁弧度變平,甚或向玻璃體腔隆起,這種對眼球的壓迫現象與腫瘤增長較快有關。眼眶良性腫瘤雖然也可影響眼球形狀 但病變增長慢,眼外肌放鬆,眼球突出有一個調整過程。除淚腺腫瘤由於位置特殊,眼球受壓迫較明顯可使球壁變形外,其他部位緩慢生長的腫瘤對眼球壁壓迫現象較輕而使眼球突出表現明顯。當眶緣捫及腫物時,也可用探頭直接接觸表麵皮膚進行探查,不但顯示腫瘤聲學性質 尚可測量腫瘤的深度,此點對選擇手術進路和術中操作均有意義。彩色都卜勒探查, 在腫瘤內可發現豐富而雜亂的彩色血流,脈衝都卜勒檢測腫瘤內可見動脈頻譜且血流流速較快。

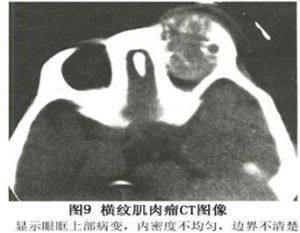

圖9 眼眶橫紋肌肉瘤

圖9 眼眶橫紋肌肉瘤多數病例腫瘤位於眶上部,形狀不規則,只有少數病例病變占據全眶或位於眶後部 而呈錐形或類圓形。腫瘤邊界不銳利或邊界不圓滑,腫瘤有壞死腔或出血時,密度不均勻(圖9)。CT值在+34~+60HU,靜脈注射陽性造影對比劑後明顯增強。腫瘤擴展至眼球表面而沿鞏膜生長,鞏膜與腫瘤密度接近,兩者界限不清。這種較大範圍的接觸與缺乏邊界常被描寫為鑄造型;除惡性腫瘤之外,炎性假瘤、出血等浸潤性病變均可觀察到鑄造型圖形。腫瘤接觸眶壁可見骨破壞,就診時約有1/3病例發現明顯骨破壞 這種骨破壞多發生在眶內壁,篩骨紙板等 如病變位於眶尖部則合併上壁骨破壞或眶上裂擴大。病變可向篩竇和顱中凹蔓延。腫瘤破壞眶頂則向顱前凹蔓延。病變位於眶下部破壞眶下壁,可侵入上頜竇或通過擴大的眶下裂蔓延至翼齶窩、顳下凹等處。病變侵犯眼外肌尚可觀察到肌肉腫大。

4.磁共振成像 在顯示腫瘤的位置, 形狀方面磁共振成像同於CT。其中T1WI顯示為中等或中等偏低信號,T2WI強度增加,為高信號。腫瘤內有壞死腔和出血腔時則信號與實質區不一致。在出血灶區T1WI和T2WI均顯示為高信號。在顯示腫瘤與眼環的關係方面,因二者在T1WI均屬於中等偏低信號,所以鑄造樣改變較CT更為顯著。

治療及預後

對於惡性腫瘤的傳統治療方法包括化學藥物治療、放射治療和手術治療。療效與腫瘤的惡性程度、組織類型、病程、治療手段選擇正確與否 患者的個體差異等密切相關。眶橫紋肌肉瘤雖然是一高度惡性的腫瘤,但如能早期發現,治療得當,是可以提高治癒率的。

在20世紀60年代以前,認為橫紋肌肉瘤對放射線不甚敏感 治療方法以眶內容切除為主,療效並不滿意。對腫瘤未被完全切除病例中輔助放射治療和常規化學治療者統計,3年治癒率僅為26%。Cassady報告眼眶局部橫紋肌肉瘤放射治療效果良好,在他的病例中1/3單純放射治療療效滿意 因此認為放射和化學治療有效,關鍵是綜合治療方式的設計。但部分病例單純放療後仍復發,放療療效很難預測,且與腫瘤的組織分型和細胞分化程度關係不大。

20世紀70年代之後則強調手術、放射和藥物並舉的綜合療法。這種方法逐漸被大多數學者所接受。Kilman在1967年以前採用根治術,5年治癒率僅14%,採用綜合療法,包括儘可能全部切除腫瘤 放射治療和多療程化療5年治癒率高達7l%。美國3個抗癌機構進行聯合制訂統一的治療方案作為治療眶橫紋肌肉瘤的根據:①根據病變範圍和手術切除情況施以不同的治療方法;②手術 放療和化療綜合療法;③多種藥物組合大劑量、多療程和長期化學治療。化療的首選藥物為長春新鹼和放線菌素。內容包括:①原發病例首先化療2天 第1天:環磷醯胺450mg/m2;第2天:長春新鹼2mg/m2,然後大範圍手術切除,經病理證實診斷後行放射治療,總量60Gy ②復發病例施行擴大的眶內容切除術,手術中置後裝治療管(brachytherapy)(圖13),使每個治療管平均分布並貼附於骨壁,術後連續放射治療1周,總量70Gy。不論原發或復發病例,均化療1年,方法是:第1天環磷醯胺;第2天長春新鹼;第3天放線菌素。休息1月後再重複上述給藥,共持續6個月。以後口服環磷醯胺2mg/(kg•d)共1個月,休息10天,重複上述方法共6個月 化療期間前6個月每次治療前檢查血象,後6個月每2周複查血象。的治療方法是臨床提示診斷者 在外周血檢查白細胞正常的情況下,根據成人體重給予環磷醯胺100~400mg 長春新鹼l~1.5mg和阿黴素10~30mg,分別於住院後第1,2,3天靜脈滴注,此為一周用量。然後行腫瘤擴大切除,術後再連續用藥三天,方法同上 病理組織學證實診斷後行放射治療60Gy,眶正、側位各半 而後每間隔10周靜脈注射環磷醯胺、長春新鹼和阿黴素各1次。在注射藥物間隙,口服環磷醯胺2.5mg/(kg•d),共1~2年。對於高度眼球突出,CT提示全眶大部分侵犯者,入院後即行放療或化療,活體組織檢查,待病理診斷後行眶內容摘除術 放療和化療方法同上。

預後:

隨著醫學影像學的介入以及各種檢查方法的完善,橫紋肌肉瘤得到了相對早期的診斷,在治療方法上改變了過去單一的眶內容切除,而改進為手術、 放射和藥物綜合治療,療效大為提高。據Wharam等報告眼瞼和眼眶橫紋肌肉瘤127例採用綜合療法,3年生存率達93%。但也應認識到,橫紋肌肉瘤畢竟是惡性程度很高的腫瘤, 在臨床上必須強調早期診斷,及時治療, 密切隨訪, 特別注意的是要堅持治療。