相互傾銷理論

相互傾銷理論相互傾銷理論是詹母斯·布蘭德(Brander)和保羅·克魯格曼在其著名的論文“國際貿易的相互傾銷模型”(1983)中提出的。在相互傾銷貿易理論這裡,該模型認為,寡頭壟斷廠商為實現企業利潤最大化,將增加的產量以低於本國市場價格的價格銷往國外。

具體內容

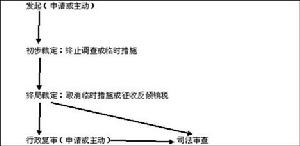

傾銷複審制度

傾銷複審制度具體來說,寡頭壟斷廠商假如擴大產量,且在國內市場銷售,就會造成產品價格的下降,從而引起廠商利潤的下降。但假如寡頭壟斷廠商將擴大生產的產品銷售到國外市場,在市場分割的情況下,即使廠商在國外市場的產品售價低於國內同種產品的市場售價,國內市場的利潤也不會下降,由此寡頭壟斷廠商在國際貿易中既獲得了規模經濟帶來的利益,又享受了超額利潤。這樣,在不完全競爭市場結構中,具有壟斷廠商的國家之間即使在產品技術等各方面沒有差異的情況下,也會產生產業內貿易。

可以看出,在相互傾銷貿易理論這裡,各國開展對外貿易的原因只在於壟斷或寡頭壟斷企業的市場銷售戰略。進而國際貿易的結構既不受產品成本差別,進而是要素稟賦差別的限制,也不受生產者和消費者對差異產品追求的限制。同時,相互傾銷基礎上國際貿易的利益來自於各國企業通過“傾銷”所獲得的壟斷利潤和在本國市場上銷售價格保持不變情況下所獲得的壟斷利潤總和。為說明這一點,假定,A國的壟斷廠商甲生產和銷售汽車100萬量,單價為20,000萬美元,假如其增加了生產量1000量,並在國內市場銷售,則為使市場吸納增加的供給量,企業必須將產品的市場價格降低。(因為寡頭壟斷企業面臨的是一條向下傾斜的需求曲線)例如降價200美元。即每量車售價19,800美元。在此情況下,該企業因增加生產和銷售1000量汽車額外獲得1980萬美元。但是,當企業降低其商品售價時,不僅要降低新增產品的價格還要將原有的100萬量汽車的價格降低到與新增產品價格相同的水平,即從2萬美元降至19800美元,100萬輛汽車因降價減少收入2000萬。結果是企業增加生產後,其總收入還減少了20萬美元。顯然是有背企業增加生產和銷售的初衷的。對此,企業的決策是將產品以低於本國市場價格的價格“傾銷” 到國外。此時即使該汽車在國外市場上的賣價相對較低,也不致引起企業整體銷售收入和利潤的大幅度下降。

傾銷的產生

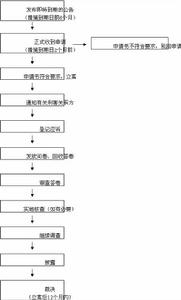

調查程式

調查程式傾銷的發源地在歐洲,16世紀~18世紀中葉,西歐各國(如英國、法國、普魯士等)均實行重商主義的貿易政策。重商主義者認為金銀是一國財富的主要標誌,因而通過各種手段千方百計地獲得金銀。但當時的傾銷基本上是在政府或行業協會(商會)大量出口補貼下進行的,因為傾銷會給出口商造成損失,只有政府或商會的出口補貼才能維持傾銷行為不虧損。正如斯密在論及英國獎勵出口政策時指出:“商人和製造業者賴於這種獎金才能在外國市場以與競爭者同樣低廉或更為低廉的價格出售他們的貨物,出口量因此增加,貿易差額變得對英國有利”(斯密1974,P75~76)。同時他又認為:“其實政府或行會的這種出口補貼無異於付錢給外國人以購買英國貨物。”其目的就是為了擴大製造業的生產和對外出口,以換取重商主義者認為最能代表國家財富的金銀幣。

傾銷的發展

在重商主義貿易政策下,西歐各國的工場手工業有了較大的發展,對外貿易市場由歐洲本土的區域性市場擴大到亞洲、美洲和非洲沿海地區等早期世界市場(宋則行,P113~119),對外貿易量迅速擴大,貿易產品種類逐步豐富。貿易量的擴大引起了歐洲商業組織形式和經營方式的變化,主要表現為各國政府採取扶持和保護的政策,加強本國商業貿易公司的種種經營特權,使之能壟斷本國對世界各地的經營貿易權,以增加商業資本的國際競爭力。比較典型的公司有英國、荷蘭的東印度公司,荷蘭、法國的西印度公司等,在其國內他們具有獨家經營對東、西印度市場產品貿易的權力,實行國內貿易的壟斷。因為當時各國國內手工業者在原材料的購買和產品的銷售上主要依賴於出口商,所以壟斷性商業組織的形成可以有效地控制本國產品的生產和出口。

在政府的干預和扶持下,對外貿易公司的國內壟斷地位開始形成,這種商業壟斷可以通過控制在國內市場的供用量,使產品在國內市場上保持較高的價格從而獲取超額利潤,以彌補多餘產品的低價出口所造成的損失,既可使國內生產規模不斷擴大,又可使國內貿易與對外貿易的總體收益不虧。所以,此時傾銷已不再完全依賴於政府、商會的直接補貼,而是出口壟斷組織的行銷戰略的一部分,成為出口商的自覺行動。

傾銷的普及

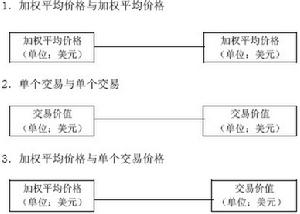

計算

計算(1)日本及新興工業國家的出口傾銷

二次世界大戰後,世界經濟格局發生了新的變化,在第三次產業革命和合理的產業政策及戰略性貿易政策共同作用下,日本和歐盟(歐共體)經濟迅速崛起,美國經濟占世界經濟的比重相對下降,到20世紀70年代世界經濟呈現美、歐、日三足鼎立局面。其中,日本的工業製造力大幅提升,遠遠超過其國內市場需求,其工業產品對世界市場的依存度相當高,由於世界市場已被美國、歐共體等國所占領,日本在產品出口中大多實施以價格競爭為主的傾銷手段,所以,戰後日本是世界經濟史上繼英國、德國、美國之後又一產品出口傾銷大國,這一點可以從日本出口產品遭遇世界各國的反傾銷調查案件數量不斷增加中得到驗證。

亞洲“四小龍”和南美一些新興工業國家的經濟起飛得益於國際資本、技術優勢與這些國家勞動力優勢的結合及國內出口導向型產業發展戰略,在其經濟發展過程中國內形成了具有相當優勢的資本-勞動密集和技術-勞動密集型產業,由於這些產業在發展初期其產品品牌、質量和銷售服務上較已開發國家有一定的差距,所以只有通過價格競爭和傾銷才能進入國際市場。同時,由於這些國家(地區)在培養國內優勢產業時,多採取國內高度壟斷的產業政策,為其產品的出口傾銷創造了經濟基礎。

(2)已開發國家間傾銷仍占世界傾銷的主要部分

與戰前相比,日本及部分新興工業國家對外出口傾銷數量雖然大量增加,但不可否認的是,已開發國家間的出口傾銷仍占世界傾銷的主要部分。這是因為:①已開發國家間經濟交往頻繁、貿易量巨大,相互傾銷在貿易交往中經常發生;②已開發國家內各種壟斷組織組織結構完備,具有對外出口傾銷的經驗,能比較容易地控制國內市場銷量和實施出口傾銷;③在規模經濟和不完全競爭的市場結構下,產業內貿易已取代產業間貿易成為已開發國家間貿易的主要方式,而通過出口傾銷正是實現規模經濟的有效途徑。

(3)開發中國家加入出口傾銷行列

二次大戰之前,開發中國家,特別是殖民地幾乎全是已開發國家工業製成品的出口地和傾銷目標,二戰後,特別是20世紀70年代以來許多開發中國家紛紛實行進口替代和出口導向型的產業發展政策,產業結構得到了升級,其產品的對外依存度提高,但由於這些國家(地區)的產品在設計、製造、質量、包裝與銷售服務上比已開發國家有差距較大,也只有通過價格競爭和傾銷才能出口。同時由於許多開發中國家在經濟發展中急需外匯,所以也通過制定相關優惠政策鼓勵出口,為生產企業的出口傾銷提供了政策支持。

(4)世界範圍內傾銷的發展趨勢

世界經濟發展歷史表明,國際貿易和投資已成為推動世界經濟發展的重要動力,隨著世界各國(地區)經濟的不斷發展,國際分工更加深化,經濟交往更加頻繁,國際貿易量將不斷擴大,過去那種以比較優勢為基礎的國際分工方式在國際投資作用下將逐步減少,因為國際投資已使一國的資源稟賦或比較優勢可以被其他國家(地區)所利用,以規模經濟和不完全競爭為基礎的產業內分工成為主流。而這種國際產業分工方式正好為傾銷的產生和發展提供了基礎和動力,所以,傾銷將會繼續存在於國際貿易活動之中,並且伴隨國際貿易和投資方式的改變會發生形式上的變化,如規避傾銷、技術傾銷、社會傾銷等。

意義

假如說規模經濟貿易理論和差異產品貿易理論開創了新貿易理論的新階段,那么相互傾銷貿易理論將建立在不完全競爭基礎上的國際貿易理論推向了更高的層次:即使各國生產的商品之間不存在任何差異,壟斷或寡頭壟斷企業仍然可以出於對最大限度利潤的追求,開展各國之間的貿易。

不完全競爭企業的市場戰略,使國際貿易的結構更加不確定。在那裡,既然國際貿易產生於企業為獲取最大限度的利潤而確定的市場戰略,貿易的結構只服從於壟斷企業的市場戰略或獲取最大限度利潤的標準。所以,相互傾銷貿易理論指出了,現代國際貿易的原因之一是不完全競爭企業的市場戰略,這種市場戰略下,貿易的結構僅僅是由於各國企業對最大限度利潤的追求。