簡介

白江之役

白江之役說起中倭之間的戰爭,一般人均會想起中華民族死傷三千多萬人的抗日戰爭、令人切齒嗟嘆、盡喪北洋水師的甲

午海戰,十六世紀慘烈的抗倭援朝戰爭以及忽必烈居心叵測想順帶消滅漢人“新附軍”、最終功虧一簣的元朝征倭大戰。數次戰爭,說句實話,代價巨大,敗多勝少。特別是距離今日最近的抗倭戰爭,如果沒有美國最後兩顆核子彈,狂妄叫囂“一億玉碎”的倭人不知還要塗炭我中華多少生靈。其實,遠在一千三百多年前,我們偉大的唐朝先人曾在朝鮮半島的白江(今韓國錦江)乾淨利索地打過一個漂亮仗,使得倭寇偃旗披靡、一蹶不振。當時,漢軍、新羅聯軍兩萬多(漢軍一萬多,新羅軍不到一萬),對倭軍、百濟聯軍七萬多(倭軍五萬,百濟軍兩萬),真正以少勝多,重創倭夷,且水陸並勝,焚燒倭軍戰般四百多艘,四戰走捷,倭、百聯軍不戰即降,余則倉惶遁走。而且,與明朝援朝抗倭不同,那次戰爭明朝主將鄧子龍與朝鮮主將李舜臣均壯烈戰死;白江之戰,唐軍主將劉仁軌與新羅王金法敏都精神抖擻,完好無損。倭國國內大震,剩下未被屠殺的殘兵敗將逃返本島。心肝膽裂之餘,倭人在國內鑿三重巨塹以防唐軍進攻。

記載

白江之役

白江之役當時當地,如此赫赫戰功,《舊唐書•劉仁軌》傳中,卻只有短短一百二十三個字:“於是(劉)仁師、(劉)仁願及新羅王金法敏師陸軍以進。(劉)仁軌乃別率杜爽、扶餘隆率水軍及糧船,自熊津江往白江,會陸軍同趣周留城。(劉)仁軌遇倭兵於白江之日,四戰捷,焚其舟四百艘,煙焰漲天,海水皆赤,賊眾大潰。(扶)余豐脫身而走,獲其寶劍。偽王子扶餘忠勝、忠志等,率士女及倭眾並耽羅國使,一時並降。百濟諸城,皆復歸順。”《資治通鑑•唐記十七》基本也是類似的描述,短短數十字。

即使以現代眼光來看,白江之役不可不謂大勝:又是以少勝多,又是水陸並進,又是“借東風”燒敵船,又是友軍配合作戰破敵聯軍,該記載該褒功該宣傳的地方多的是。但在唐朝,以及書寫新、舊唐書以及《資治通鑑》的五代和宋朝,倭國名氣太小,近乎被史臣忽略不計。當時的大將們,也以平高麗、滅突厥、卻土蕃、擊回鶻等等自耀大功,誰都不會把打敗倭人的戰績拿出來顯擺。當時的中國人,也沒多少知道倭國,估計可能吃過倭瓜。就象今天的美國人,如果對他說美國大兵很狠狠教訓了史瓦濟蘭一頓,對方肯定一臉茫然:“史瓦濟蘭,哪裡啊,亞洲?非洲?拉丁美洲?有石油嗎?不是斯里蘭卡吧?……”一直到數月後在哪個電視小節目上看見娛樂新聞數千美女猛晃豪乳競當國王新妃,這個美國人才恍然,“喔,史瓦濟蘭是南非一個部落小國啊。”由此可推,美國將士也只會吹牛說“兄弟在二戰、韓戰、越戰的那會兒…..”,絕對不會吹噓他在史瓦濟蘭宰過多少”馬猴“――當時的唐朝,乃世界性泱泱帝國,天朝,所以,對白江之戰,根本沒有什麼人太當回事,不過是一次雞毛蒜皮的小勝利而已。

白江之役

白江之役盛唐大宋,對倭國真的不甚了了,道聽途說,只作如下記載“日本,古倭奴也……國無城郭,聯木為柵落,以草茨屋(貧民窟一樣的草棚子)。左右小島五十餘,皆自名國,而臣附之(散亂的部落聯盟)……其俗多女少男,有文字,尚浮屠法……其俗椎髻,無冠帶,跣以行,幅節貫後,貴者冒錦(倭國自古就窮);婦人衣純色裙,長腰襦,結髮於後(跟高麗學的)。至(隋)煬帝,賜其民錦線冠,飾以金玉(日本在煬帝之前連衣冠都沒有,更甭想“衣冠人物”和“道德文章”)……”;日本國者,倭國之別種也……或曰:倭國自惡其名不雅,改為日本;或云:日本舊小國,並倭國之地……”。直到“遣唐使”一批批來大唐跪拜求學打秋風,中華才對這些矬個子的小人種稍加留意。其中一批貢使來唐,副使仲滿(阿倍仲麻呂)“慕中國之風,因留不去,改姓名為朝衡……留京師五十年,好書籍。放歸鄉,逗留不去。”朝衡就是晃衡,這倭國哥們在天寶十三年忽起思鄉之情,想搭乘遣唐使藤原清河的便船 “衣錦還鄉”,中途遇風,差點被淹死。詩仙李白以為和自己一塊吃過倭瓜並收受過對方一件日本裘皮大衣的矮小哥們餵了王八,三兩黃酒下肚,信筆塗鴉,有《哭晃衡卿》一詩:“日本晃卿辭帝都,征帆一片繞蓬壺。明月不歸沉碧海,白雲愁色滿蒼梧。”哭也不是真哭。三天之後,李白本來把矬哥們這“死人”就忘了。過了數月,忽然又驚見此人現身長安諸王公的大宅院酒席間,李白還以為白日見鬼遇詐屍,實實嚇了一大跳。不過,詩也不白寫,此詩後來被人肉麻地吹捧為“中日友誼史傳誦千年的名作”。

背景

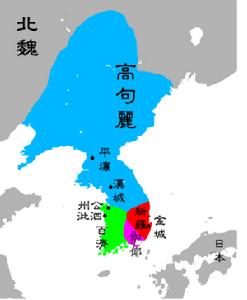

今天的朝鮮半島,在唐朝初年存有高麗、百濟與新羅三個“國家”。其中,高麗名聲最大,軍力最強,對中央王朝一直是時降時叛,時慕時倨。隋煬帝亡國,最主要原因之一就是征高麗,致使國內民生凋敝,國力大耗。唐高祖李淵稱帝後,對高麗“遺使稱臣”並不感冒,對臣下說:“高麗雖臣於隋,而終拒煬帝,何臣之為。朕務安

白江之役

白江之役後來,高麗內部政變,東部大人蓋蘇文殺大臣一百多人,併入宮把高麗王高建武也宰掉,“殘其屍投諸溝”,立高建的侄子高藏為傀儡王,自為莫離支(主兵元師)。這位棒子通古斯種群,“貌魁秀,美順髯,服皆飾以金,佩五刀,左右莫敢仰視。”蓋蘇文每次上下馬,國內貴人大臣都爭搶伏地,蹶屁股趴在那裡給他當“腳墊”。

高麗內變,臣下勸太宗討伐其弒主之罪,“因喪伐人,朕不取也”。太宗挺厚道,下詔拜高藏為遼東郡王。不久,高麗、百濟二國聯合,大舉進攻新羅,新羅向唐朝乞援。眾臣商議,最後李績力勸征遼。不巧的是,適值遼水泛濫,唐軍無功而返。

過程

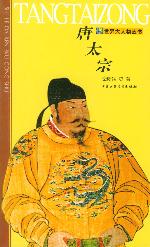

貞觀十九年,太宗李世民御駕親征,率陸軍六萬,水軍四萬,又發契丹、奚、新羅等國兵,進擊高麗。唐軍初進克捷,攻克蓋牟城(今遼寧蓋平)、沙卑城(今遼寧復縣),並克陷遼東(今遼寧遼陽)堅城。不久,唐軍又陷白崖城(今遼陽東),進向安市(今遼寧蓋平東北)進發。高麗大將高延壽等人率高麗及靺鞨兵十五萬來救援,被唐太宗君臣設計大破。高延壽勢屈,悉眾投降,膝行匍匐入轅門求請饒命。太宗怒喝:“以後還敢和天子交虞嗎!”高延壽“惶汗不能對”。

白江之役

白江之役高麗舉國震恐,堅壁清野,向後方緊縮戰線。黃城(今遼寧遼陽)、銀城(遼寧鐵嶺)一帶頓時空無一人。

唐軍進至安市,此城“地險眾悍”,城上高麗兵將見太宗旌旗儀征,竟敢乘城鼓譟示威。太宗大怒。李績一旁也氣憤,勸太宗說,城下之日,盡屠受戰男丁。安市城內守兵聞知此訊,“故死戰”。

膠著數日,城不能下,又遇酷寒天氣,太宗惜愛將士性命,只得下令班師。其實,安市城是高麗國內一方諸侯,蓋蘇文執政後也曾派兵攻打,“擊之不能下,因與之”。地險,人死戰,又遇酷寒,唐軍人再多兵再強也無可施展。臨行,安市城“屏息偃旗”,城主登城再拜。雖然沒有被攻屠,高麗守軍也知曉了唐軍的勇武。“太宗嘉其守,賜絹百匹”。

貞觀二十二年,太宗本準備集三十萬大軍,以長孫無忌為大總管,一舉擊滅高麗。不料,太宗因病崩逝,高麗又逃過一劫。

高宗永徽六年(公元655年),新羅國向唐廷告狀,說高麗、百濟、靺鞨連兵,攻取新羅三十多城。唐廷下詔勸和,不聽。作為帝國仲裁者,唐廷於顯慶五年(公元660年),詔派左衛大將軍蘇定方等人率兵攻討。當時,唐朝剛剛生擒西突厥可汗阿史那賀魯,又分西突厥為兩部,設昆陵、蒙池督護府。北方突厥問題解決,唐朝自然要“料理”朝鮮半島上竄下跳的高麗和百濟。

圍魏救趙,斷其一方。唐軍並未直接救援新羅,而是集中力量進攻高麗的幫凶百濟。百濟同高麗一樣,“扶餘別種也”,當時的國王是扶餘義慈。唐軍從城山(今山東榮城)渡海,在熊津口大破百濟軍,又克真都城,擊滅百濟軍主力,“斬首萬餘級,撥其城”。百濟王扶餘義慈和太子扶餘隆蒼惶遁走,逃入北鄙小城躲避,被蘇定方唐軍團團包圍。扶餘義慈的次子扶餘泰主意大,趁父兄外逃,自立為王,率眾固守百濟城。扶餘義慈的嫡孫扶餘文思對左右人講:“現在國王、太子均在,王叔自立為王,即使唐兵退去,我父子也會被王叔殺掉!”惶急之下,扶餘文思率左右“隨城而出”,城內人見王太孫如此,也紛紛跟隨,扶餘泰連殺數人也無法阻止。無奈,扶餘泰出降,百濟都城告陷。很快,唐軍又逮捕了百濟王扶餘義慈父子以及百濟豪酋五十八人,全部押送長安。“平其國王部、三十七郡、三百城,戶七十六萬。”

唐朝在百濟設熊津、馬韓等五個都督府,擇其酋長管治。同年十月,一行囚俘至京城,“詔釋不誅”。扶餘義慈也是倒霉蛋,本來此人上孝下親,很有榮名,有“海東曾子”的時譽。戰前,唐高宗還下詔勸諭:“……王所兼城宜還之(新羅),新羅所俘(百濟兵士)亦畀還王。不如詔者,任王決戰,朕將發契丹諸國,度遼深入。王可思之,無後悔。”百濟王總以為唐兵不會輕出,繼續當高麗幫凶。殊不料,蘇定方諸將一出,百濟立時破滅,他自己也被生俘,行數千里地歸罪長安。不久,扶餘義慈病死,唐廷施恩,贈衛尉卿,並允許其被俘舊臣臨喪,“詔葬孫皓、陳叔寶墓左”――此舉意味深長,同為降臣,下場也一樣,終免橫死。

後續

滅百濟後,唐朝大軍振旅而還,留下郎將劉仁願率數千唐兵留守百濟城,並派左衛郎將王文度為熊津都督。赴任半途,王文度病死,詔以劉仁軌代之。

白江之役

白江之役百濟王扶餘義慈的堂弟扶餘福信本來已經降服唐軍,待他看到唐軍主力回國,萌生賊心,並與一個叫道琛的和尚聯手,在周留城聚百濟舊民造反。由於百濟直系王族基本被一鍋端,擒送長安,扶餘福信就想到了百濟王義慈數年前送往倭國的王子扶餘豐。當時朝鮮半島各國以及倭國等小國常常交換王子為質子,如同春秋戰國時的諸侯所為。倭人不自量力,想攪趟渾水討便宜,就派兵護送扶餘豐回百濟,準備幫百濟“復國”,擴展自己在朝鮮半島的勢力。當時拍板下主意的倭王是齊明“天皇”,還是個娘們兒。估計是頓遭天譴,不久,這個女王就死掉了,其子繼位,號為天智“天皇”――其實是“無智天皇”。繼位新“天皇”也迫不急待,快馬加鞭把扶餘豐送回周留城。

有了扶餘豐這個“幌子”,百濟“西部皆應”,紛紛據城造反,支持扶餘豐。眾軍相聚,反而把唐軍劉仁願的留守軍團團包圍於百濟城。

唐廷下詔,任劉仁軌檢校帶方刺史,統王文度舊部與新羅軍合勢救援劉仁願。唐、新聯軍一路廝殺戰鬥,直殺百濟城。和尚道琛在熊津江邊建兩座巨大的兵壘,劉仁軌率眾猛攻,百濟軍不敵,“爭梁墮溺者萬人”。道琛等人大敗之下,退保任孝城。不久,扶餘福信與和尚道琛爭權,道琛被殺。扶餘福信“並其兵馬,招誘亡叛,其勢益張”。劉仁軌、劉仁願二人合軍後,休整士伍,準備再戰。新羅兵掠取大量百濟財物後,提前還軍。

高宗龍朔元年(公元661年),唐軍三十五萬在大將蘇定方率領下,又攻打高麗。平壤城下,又遇大雪酷寒,唐軍不得不重演“班師”一幕。高宗下詔給劉仁軌,指示說:“平壤軍回,一城不可獨固,宜撥軍就新羅,共其屯守。若(新羅王)金法敏藉卿等留鎮,宜且停彼處;若其不須,即宜泛海返國”。

不僅高宗詔示還軍,唐軍將士也卻想返回老家。天寒地凍冷麵泡菜,鬼才想呆。

劉仁軌上表,表示:“……主上欲吞滅高麗,先誅百濟,留兵鎮守,制其心腹。雖敵人又起,而我軍備預甚嚴,宜厲兵秣馬,擊其不備。戰而有勝,士卒自安。如此,則勝利可保,更可永消海外。今平壤之軍既回,熊津又撥,則百濟餘燼,不日復興。高麗賊寇,亦更猖狂。且今以一城(百濟城)之地,居賊中心,如其失腳,即為亡虜。撥入新羅,又是坐客,脫不如意,悔不可追。況(扶餘)福信凶暴,殘虐過甚,(扶餘)豐猜惑,外合內離,勢必相圖。唯宜堅守觀變,乘便取之,不可動也。”

高宗君臣仔細研究,深覺劉仁軌言之有理,便讓唐軍繼續留在百濟城堅守。

唐軍並不龜縮於百濟城中不敢輕出。劉仁軌先出奇兵,首發制人,率軍先端掉扶餘福信派人修建的真峴城(今韓國鎮岑縣),雖然此城“臨江高陸”,唐軍連夜奇襲,一舉攻破,“遂通新羅運糧之路”。

另一個好訊息傳來:果如劉仁軌所料,百濟王子扶餘豐越來越不能忍受堂叔扶餘福信的跋扈,兩人火併,扶餘福信被殺。全身被劍捅刀劈之時,不知這位大將是否後悔自己召來了作為“掘墓人”的大侄子。

殺掉扶餘福信,扶餘豐連忙派使,分往高麗和倭國搬兵。高麗沒啥大動靜,倭國卻迫不急待,他們也效“圍魏救趙”之計,派兵數萬進擊新羅,攻取數城,然後直撲百濟舊地。唐廷也沒大意,急詔右威衛將軍孫仁率近一萬唐兵從海路乘軍船馳援。兩軍會師百濟城,“兵士大振”。也難怪,孫仁唐軍不僅帶來生力軍,又有堅船鬥艦,大量補給、輜重也隨船而至,難怪唐兵歡天動地。

唐軍諸將議事。有人建議率先進攻當水陸要衝的加林城。

劉仁軌不同意。“加林城險固,急攻則傷損戰士,圍守則用日持久,不如先攻周留城(今韓國扶安,位於白江河口上游左岸)。周留城乃賊之巢穴,群凶所聚,除惡務盡,須撥其源。如克周留,則諸城自下”。

於是,劉仁師、劉仁願以及新羅王金法敏率陸軍,劉仁軌以及先前降附的百濟王子扶餘隆率水軍,從熊津江出發,水陸並進,直趨白江口,準備合軍直搗固周堅城。

高宗龍朔三年(公元663年)八月,劉仁軌水軍率先行至白江口。很快,倭國水軍四百餘艘也綿延駛至。寬闊水面上,唐、倭兩路水軍對峙