簡介

蜱蟲

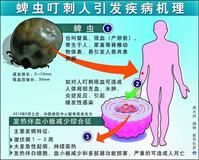

蜱蟲發熱伴血小板減少綜合徵俗稱“蜱蟲病”,是由布尼亞病毒引起的新發傳染病,蜱蟲為其傳播媒介。該病以發熱伴血小板減少為主要表現,大多數患者有噁心、嘔吐及食欲不振等消化道症狀和乏力等表現,少數重症患者可因多臟器損害而死亡。該病死亡率在10%至30%之間,尚無有效的疫苗和治療方法。除被蜱蟲叮咬外,接觸患者的血液和體液也可能被感染。

蜱的分布範圍、季節消長規律、叮咬人的機會決定該病的分布範圍,季節分布和感染的風險。該病呈地方性流行,多分布於丘陵地帶;“蜱蟲病”發病有一定的季節性,季節高峰在5月至6月,不同地區可能略有差異。在丘陵、山地、森林等地區生活、生產的居民和勞動者以及赴該類地區戶外活動的旅遊者感染風險較高。

病原學

蜱蟲病病原

蜱蟲病病原蜱蟲俗稱壁虱、扁虱、草爬子、狗豆子等,是寄生在家畜、鼠類等體表的蟲子。它呈紅褐色或灰褐色,長卵圓形,背腹扁平,從芝麻粒大到米粒大。蜱蟲本身並不具有很強的致病性,但因為它以吸取動物血液為生,所以體內經常會攜帶有來自動物的多種病毒,比如典型的"森林腦炎"就主要由蜱蟲作為媒介傳播的。如果攜帶有某些病菌的蜱叮咬了人,患者可能會感染上某些病毒,繼而引發重大疾病。

流行病學

地理分布

蜱蟲病

蜱蟲病發病季節

本病多發於春、夏季,不同地區可能略有差異。

潛伏期

蜱蟲病潛伏期一般為7-14天(平均9天)。

易感人群

人類對嗜吞噬細胞無形體普遍易感,各年齡組均可感染髮病。高危人群主要為接觸蜱等傳播媒介的人群,如疫源地(主要為森林、丘陵地區)的居民、勞動者及旅遊者等。與人粒細胞無形體病危重患者密切接觸、直接接觸病人血液等體液的醫務人員或其陪護者,如不注意防護,也有感染的可能。

傳播途徑

蜱蟲病主要通過蜱叮咬傳播。蜱叮咬攜帶病原體的宿主動物後,再叮咬人時,病原體可隨之進入人體引起發病。直接接觸危重病人或帶菌動物的血液等體液,有可能會導致傳播,但具體傳播機制尚需進一步研究證實。國外曾有屠宰場工人因接觸鹿血經傷口感染該病的報導。

臨床表現

發熱伴血小板減少綜合徵

發熱伴血小板減少綜合徵 急性起病,主要症狀為發熱(多為持續性發熱,可高達40℃以上)、全身不適、乏力、頭痛、肌肉酸痛、噁心、嘔吐、厭食、腹瀉等,部分患者可伴有咳嗽、咽痛。體格檢查可見面頸部潮紅,球結膜充血、水腫,表情淡漠,相對緩脈,可有淺表淋巴結(以腹股溝淋巴結多見)腫大,伴觸痛,偶見皮疹。伴有心、肝、腎等多臟器功能和血液系統損害,並出現相應的臨床表現。

重症患者多有神志改變等神經系統損害,可因嚴重的血小板減少及凝血功能異常,出現皮膚、肺、消化道等出血表現,少數病人可有間質性肺炎、肺水腫、急性呼吸窘迫綜合症以及繼發細菌、病毒及真菌等感染。如不及時救治,可因瀰漫性血管內凝血和多臟器功能衰竭死亡。既往有基礎疾病、老年患者、免疫缺陷患者、進行激素治療者、出現精神神經症狀、出血傾向明顯、低鈉血症等提示病重,預後較差。如延誤治療,患者可出現多部位出血、神經系統損害、心肌炎、機會性感染、敗血症、中毒性休克、急性腎衰、呼吸窘迫綜合症、瀰漫性血管內凝血及多臟器功能衰竭等,直接影響病情和預後。

檢查

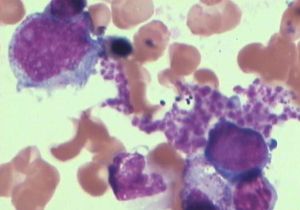

血常規檢查

外周血白細胞計數減少,多為1.0-3.0×109/L,重症可降至1.0×109/L以下,嗜中性粒細胞比例、淋巴細胞比例多正常;血小板降低,多為30-60×109/L,重症者可低於30×109/L。尿常規檢查

半數以上病例出現蛋白尿(+~+++),少數病例出現尿潛血或血尿。

生化檢查

可出現不同程度LDH、CK及AST、ALT等升高,尤以AST、CK-MB升高為主,常有低鈉血症,個別病例BUN升高。

病原學檢查

1、血清新型布尼亞病毒核酸檢測。

2、血清中分離新型布尼亞病毒。

血清學檢查

1、新型布尼亞病毒IgM抗體(尚在研究中)。

2、新型布尼亞病毒IgG抗體

治療方式

藥物治療

蜱蟲病處理

蜱蟲病處理1、強力黴素利福平。為首選藥物,應早期、足量使用。成人口服:0.1g/次,1日2次,必要時首劑可加倍。8歲以上兒童常用量:首劑4mg/kg;之後,每次2mg/kg,1日2次。一般病例口服即可,重症患者可考慮靜脈給藥。四環素毒副作用較多,孕婦和兒童慎用。

2.利福平:兒童、對強力黴素過敏或不宜使用四環素類抗生素者,選用利福平。成人450-600mg,兒童10mg/kg,每日一次口服。3.喹諾酮類:如左氧氟沙星等。磺胺類藥有促進病原體繁殖作用,應禁用。