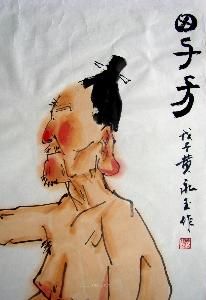

簡介

田子方:名無地,初事魏文候,繼任齊相國。國富民強, 齊國大治,其為人也,剛毅果決,傲王侯而輕富貴,聞名諸侯,聲望名於當世。世稱田氏後裔,有子方之遺風焉。 魏文侯常與子方飲酒而稱樂。文侯謂子方曰:“鐘聲不比乎左高。”子 方聞之而笑。文侯問何笑之有?子方對曰:“臣聞之,君明則樂官,不明則樂音。臣恐君之聾於官也。”文侯曰:“善。”一日,文侯命太子擊為 中山君,擊受命而出,遇子方乘敝車而至。擊忙下車, 拱立道旁致敬,子方驅車而過,傲然不顧,惡其以 富貴驕人。(子擊出,遭田子方於道,下車伏謁,子方不為禮。子擊怒,謂子方曰:“富貴者驕人乎?貧賤者驕人乎?”子方曰:“亦貧賤者驕人耳,富貴者安敢驕人!國君而驕人則失其國,大夫而驕人則失其家。失其國者未聞有以國待之者也,失其家者未聞有以家待之者也。夫士貧賤者,言不用,行不合,則納履而去耳,安往而不得貧賤哉!”子擊乃謝之。《資治通鑑-卷一》)文侯敬子方之 才識過人,謂人曰:“吾所學者真土梗耳。”土梗猶土人稱遭雨即潰。

原文1

田子方侍坐於魏文侯(1),數稱溪工(2)。文侯曰:“溪工,子之師耶?”子方曰:“非也,無擇之里人也;稱道數當(3),故無擇稱之。”文侯曰:“然則子無師邪?”子方曰:“有”。曰:“子之師誰邪?”子方曰:“東郭順子(4)”。文侯曰:“然則夫子何故未嘗稱之?”子方曰:“其為人也真,人貌而天虛(5),緣而葆真(6),清而容物。物無道,正容以悟之(7),使人之意也消(8)。無擇何足以稱之?”

子方出,文侯儻然終日不言,召前立臣而語之日:“遠矣,全德之君子!始吾以聖知之言仁義之行為至矣,吾聞子方之師,吾形解而不欲動(9),口鉗而不欲言。吾所學者直士梗耳(10),夫魏真為我累耳(11)!”

注釋1

(1)田子方:姓田字子方,名無擇,魏文侯之師,魏之賢者。魏文侯:名斯,戰國初年魏國君主。

(2)數,多次。谿工:人名,魏之賢者。

(3)里人,同鄉之人。

(4)稱道:講說大道。數當:常常恰當,合乎道理。

(5)東郭順子:魏之得道真人。東郭為其住地,以往地為號;順為其名,順子是尊稱。

(6)真, 真誠。天虛:心象天一樣空虛。

(7)緣:順,隨順物性。葆真:保持真性不失。

(8)清而容物:心性高潔而又能客人容物。

(9)物無道:人與事不合於道。正容,端正己之儀態,悟之:使人自悟其失而改之,不加辭色。

(10)意:惑亂背道之心。

(11)儻然:若有所失的樣子。

(12)形解:身體鬆弛懶散。

(13)鉗:鉗住,口鉗:曰象被鉗住一樣,懶於開口講話。

(14)直:只是、僅僅是。土梗:甲土木做成的偶象,沒有生命之物。

原文2

溫伯雪子適齊(1),舍於魯。魯人有請見之者,溫伯雪子曰:“不可。”吾聞中國之君子(2),明乎禮義而陋於知人心(3),吾不欲見也”。

至於齊,反舍於魯,是人也又請見。溫伯雪子曰:“往也蘄見我(4),今也又蘄見我,是必有以振我也(5)。”出而見客,入而嘆。明日見客,又入而嘆。其仆曰:“每見之客也(6),必入而嘆,何耶?”曰:“吾固告子矣:‘中國之民,明乎禮義而陋乎知人心。’昔之見我者,進退一成規、一成矩(7),從容一若龍、一若虎(8),其諫我也似子,其道我也似父(9),是以嘆也。”

仲尼見之而不言。子路曰:“吾子欲見溫伯雪子久矣,見之而不言,何邪?”仲尼曰:“若夫人者,目擊而道存矣(10),亦不可以容聲矣(11)。”

注釋2

(1)溫伯雪子:人名,楚國之得道者,或為莊子虛擬之人名。

(2)陋:淺陋。

(3)蘄(qí):通祈,請求。

(4)振,啟發,或作救解,救己之失。

(5)這句意思是:見客時行禮無不合乎規矩。

(6)若龍若虎:形容動作儀態蘊含不可抵禦的威武氣勢。

(7)似子:如同兒子對待父親,形容宣言規勸時態度之恭順。

(8)道,同導,引導、指導。

(9)若:如。夫人:此人、這個人。

(10)目擊而道存,用眼睛一看而知大道存之於身,無須言說。

原文3

顏淵問於仲尼曰:“夫子步亦步,夫子趨亦趨,夫子馳亦馳;夫子奔逸絕塵(1),而回瞠若乎後矣(2)!”夫子曰:“回,何謂邪?”曰:“夫子步,亦步也;夫子言,亦言也;夫子趨,亦趨也;夫子辯,亦辯也;夫子馳,亦馳也;夫子言道,回亦言道也;及奔逸絕塵而回瞠若乎後者,夫子不言而信(3),不比而周(4),無器而民滔乎前(5),而不知所以然而已矣”。

仲尼曰:“惡(6),可不察與!夫哀莫大於心死,而人死亦次之。日出東方而入於西極,萬物莫不比方(7),有目有趾者(8),待是而後成功(9),是出則存,是入則亡。萬物亦然,有待也而死,有待也而生(10)。吾一受其成形(11),而不化以待盡(12),郊物而動(13),日夜無隙,而不知其所終,薰然其成形(14)。知命不能規乎其前(15),丘以是日徂(16)。吾終身與汝交一臂而失之(17),可不哀與!女殆著乎吾所以著也。彼已盡矣(18),而女求之以為有,是求馬於唐肆也(19)。吾服女也甚忘,女服吾也亦甚忘(20)。雖然,女奚患焉!雖忘乎故吾,吾有不忘者存。”

注釋3

(1)趨,小步疾行。馳:跑。

(2)奔逸:快跑。絕塵:跑得極快,好象腳掌與土地分隔開一樣。

(3)瞠(chēng):瞪大眼睛看。

(4)比:私意親近,周,周遍相親。

(5)器:權勢利祿。滔:聚。

(6)極:盡頭。

(7)比方:言人順從太陽的方向動作。比,順也從;方,方向。

(8)是:此,指日。亡:無。這句意思是,日出則操作,日人無事可作而休息。

(9)這句是說,萬物待造化二往來而有生死之轉化,如人隨日之出沒而作息。

(10)受其成形,秉愛天賦之形體。

(11)不化,不會化作他物。待盡:等待窮盡其天年。

(12)無隙:變化日新不息,沒有間隙。

(13)薰然:形容氣自動聚合之狀。

(14)知命:知命之人。規:測度。 (15)日徂(cù):日日與變化俱往。徂,往。

(16)交一臂而失之:比喻機會極好卻當面錯過,好象碰一下臂就分開了。

(17)殆:僅、只。。女始著乎吾所以著也,前著作著眼,後著作顯著。

(18)彼:指顯著有形跡之類,如舉動言辯。

(19)唐肆:空的集市,唐,空,肆,集市。

(20)服;習,甚忘,全都遺忘。

(21)不忘者:指與化俱往,日日更新之道。

原文4

孔子見老聃,老聃新沐(1),方將被發而乾(2),然似非人(3)。孔子便而待之(4),少焉見,曰:“丘也眩與,其信然與?向者先生形體掘若槁木(5),似遺物離人而立於獨也。”老聃曰:“吾游心於物之初(6)。”

孔子曰:“何謂邪?”曰:“心困焉而不能知,口辟焉而不能言(7),嘗為汝議乎其將(8)。至陰肅肅(9),至陽赫赫(10);肅肅出乎天,赫赫出乎地(11);兩者交通成和而物生焉,或為之紀而莫見其形(12)。訊息滿虛,一晦一明,日改月化,日有所為,而莫見其功。生有所乎萌(13),死有所乎歸(14),始終相反乎無端而莫知乎其所窮(15)。非是也,且孰為之宗!”

孔子曰:“請問游是(16)”。老聃曰:“夫得是,至美至樂也(17),得至美而游乎至樂,謂之至人。”孔子曰:“願聞其方”。曰:“草食之獸不疾易藪,水生之蟲不疾易水(18),行小變而不失其大常也,喜怒哀樂不入於胸次。夫天下也者,萬物之所一也(19)。得其所一而同焉,則四支百體將為塵垢(20),而死生終始將為晝夜而莫之能滑(21),而況得喪禍福之所介乎(22)!棄隸者若棄泥塗(23),知身貴於隸也,貴在於我而不失於變。且萬化而未始有極也,夫孰足以患心!已為道者解乎此。”

孔子曰:“夫子德配天地(24),而猶假至言以修心,古之君子,孰能脫焉(25)?”老聃曰:“不然。夫水之於汋也(26),無為而才自然矣。至人之於德也,不修而物不能離焉,若天之自高,地之自厚,日月之自明,夫何脩焉!”

孔子出,以告顏回曰:“丘之於道也,其猶醯雞與(27)!微夫子之發吾復也(28),吾不知天地之大全也。”

注釋4

(1)沐:洗頭。

(2)方將:正在。被發:披散開頭髮。乾:使之乾燥。

(3)恕(zhé)然:木然不動,形體僵直的樣子。蟄,假借為蟄,蟄伏不動。

(4)便:借為屏,禁止之意,指孔子見老耿新休後之神態,覺得直接去不妥,蔽於隱處等待。

(5)眩:眼花。

(6)掘:同倔,獨立的樣子。

(7)物之初:物初生之渾飩空虛之境,即指大道。

(8)困:困惑。

(9)口辟:口開而不能合,大道是不可知不可言的。能心知、言說之道亦非其真。

(10)將:粗略,大略,莊子認為,道不可言,又不得不藉助語言表述,語言所表述之道,只是大略而已,並非道之大全。

(11)至陰:陰之極致,代表地之凝縮、精萃。肅肅:陰冷之氣。

(12)至陽:陽之極致,代表天之精革。赫赫:炎熱之氣。

(13)這句的意思是:陰冷之氣出自於地,而其根在於;炎熱之氣出自天,而根在於地。其中包含天地陰陽相反相生,物極必反思想。

(14)交通成和:天地陰陽二氣相互交通,勝負屈伸,?縕相盪,和合而生成萬物。

(15)或:誰,指自然天道。紀:綱紀。

(16)訊息:消為消亡,息為生息。指大地萬物不斷消亡和生息的無窮過程。滿虛:即盈虛,指盈滿空虛的對應轉化過程,與訊息義同。

(17)是:指自然、天道。宗:主。

(18)游是:是即老耿所說“物之初”,指空虛之道。孔子問游心於此之義。

(19)至美至樂:即是無美元樂,與道玄同之境界。

(20)方:道。指達於至美至樂境界之道。

(21)疾:擔憂、害怕,易:改變、改換。蒞(sǒu):水草叢生之沼澤。

(22)小變:小的改變,指生活地點遷移之類。大常:基本生存條件,如水草之類。

(23)胸次:胸中。

(24)所一:萬物共同生息之所。

(25)同:混同。與萬構混同合一。

(26)支:同肢。塵垢,比喻無用之廢物。

(27)滑(gǔ):亂。

(28)介:際、分際。

(29)隸者:指隸同於已之物,如官爵奉祿、財產之類。泥塗:泥土,比喻輕賤之物。

(30)孰:何。患心:憂心,使心憂。

(31)為道者:得道之人。

(32)假:藉助。至言:至道之言。

(33)脫:免。如老聃這樣德配天地之聖人,還要藉助至言修養心性,古之君子更不能兔於修養。

(34)汋(yuè):水澄澈透明。

(35)才自然:素質自然如此,未加修為。

(36)物不能離:聖人之德即天道無為,是不靠修習而自成的,此亦天地萬物所遵循,故物不能離。

(37)醯(xI)雞:醋變質生出的小飛蟲,為蠓之類。用以比喻極端渺小。

(38)微:沒有。發吾復:揭開我之蒙蔽。

原文5

莊子見魯哀公(1)。哀公曰:“魯多儒士,少為先生方者(2)”。莊子曰:“魯少儒。”哀公曰:“舉魯國而儒服(3),何謂少乎?”

莊子曰:“周聞之,儒者冠圜冠者(4),知天時;履句屨者(5),知地形;緩佩玦者(6),事至而斷。君子有其道者,未必為其服也;為其服者,未必知其道也。公固以為不然(7),何不號於國中曰(8):‘無此道而為此服者,其罪死!’”

於是哀公號之五日,而魯國無敢儒服者,獨有一丈夫儒服而立乎公門(9)。公即召而問以國事,千轉萬變而不窮。莊子曰:“以魯國而儒者一人耳(10),可謂多乎?”

百里奚爵祿不入於心(1),故飯牛而牛肥(2),使秦穆公忘其賤,與之政也。有虞氏死生不入於心(3),故足以動人。

宋元君將畫圖(1),眾史皆至(2),受揖而立(3);舐筆和墨(4),在外者半。有一史後至者,儃儃然不趨(5),受揖不立,因之舍(6)。公使人視之,則解衣般礴臝(7)。君曰:“可矣,是真畫者也。”

注釋5

(1)魯哀公為春秋末期人,莊子為戰國中期人,二人相距一百多年,不可能相見。此為寓言,非實錄。

(2)先生方:指莊子道家方術。

(3)舉:全。

(4)履,作動詞,穿。句:音矩,方形。屨(jǜ),葛、麻製成之單底鞋。泛指鞋子。地形,地理。

(5)緩:用五彩絲編成的帶子,用以系訣,佩玦(jué):環狀帶有缺口的玉飾品,殃與決同音,寓有能決斷之義。

(6)為其服:穿戴同樣服飾。

(7)百里奚:春秋時秦國大夫。原為虞國大夫,晉滅虞後被俘,作為陪嫁之臣送往秦國。後又出走楚國,為楚所執。後被秦穆公用五張羊皮贖回,稱五羖大夫,為秦穆公所重用,與蹇叔、由余等賢臣協助秦穆公建立霸業。不入心:不放在心上。

(8)飯牛:養牛。與之政:委以國政。

(9)有虞氏:虞舜。舜一心只想盡孝,不把生死放在心上,雖然他的父親和弟弟想方設法謀害他,想把他燒死在屋頂,壓死在井底,他都不忌恨。

(10)宋元君:即宋元公,名佐,春秋末期末君。畫圖:畫國中山川大地之圖畫。

(11)史:指畫師。受揖而立:受君命拜揖而立。

(12)舐(shì)筆:用唾潤筆。欲,以舌舔物。在外者半:指畫師甚多,屋裡已滿,外面還有一半。

(13)儃(tǎn)儃:舒緩閒適的樣子。趨:小步疾行。

(14)之舍,向館舍走去。

(15)解衣:脫掉上衣,般礴:盤腿而坐。贏:裸,赤著上身。

原文6

文王觀於臧(1),見一丈夫釣(2),而其釣莫釣(3);非持其釣有釣者也(4),常釣也(5)。

文王欲舉而授之政(6),而恐大臣父兄之弗安也;欲終而釋之(7),而不忍百姓之無天也(8)。於是旦而屬之大夫曰(9):“昔者寡人夢見良人(10),黑色而?(11),乘駁馬而偏朱蹄(12),號曰(13):‘寓而政於臧丈人(14),庶幾乎民有瘳乎(15)!’”諸大夫蹴然曰(16):“先君王也(17)。”文王曰:“然則卜之(18)。”諸大夫曰:“先君之命,王其無它(19),又何卜焉!”

遂迎臧丈人而授之政。典法無更(20),偏令無出(21)。三年,文王觀於國,則列士壞植散群(22),長官者不成德(23),螤斛不敢入於四境(24)。列士壞植散群,則尚同也(25);長官者不成德,則同務也(26);螤斛不敢入於四竟,則諸侯無二心也。文王於是焉以為大師(27),北面而問曰(28):“政可以及天下乎?”臧丈人昧然而不應(29),泛然以辭(30),朝令而夜遁(31),終身無聞。

顏淵問於仲尼曰:“文王其猶未邪(32)?又何以夢為乎(33)?”仲尼曰:“默,汝無言!夫文王盡之也,而又何論刺焉(34)!彼直以循斯須也(35)。”

注釋6

(1)文王:周文王。臧:地名,在渭水邊。觀:巡察。此段寓言採取姜尚事跡,又按作者意圖加以改寫。

(2)釣莫釣:身子在釣魚,心不在釣魚上面。或言釣鉤上不放魚餌,意不在得魚。寓力無為之義。

(3)非持其釣:並非以持竿釣魚為事。有釣者:別有所釣,不在魚也。常釣:經常是這樣釣法,寓持守無為之常道。

(4)釋之:捨棄不舉用。

(5)無天:失去蔭庇、保護之意。文王把那個人看得德高如天,讓他掌政,就會使百娃得到蔭庇, 保護。

(6)旦:早晨。屬:集合。

(7)昔者:夜裡。良人:善人,君子。

(8)(rán):同髯,兩頰上的長須。

(9)駁馬:雜色的馬。偏朱蹄:一蹄赤色。

(10)號:號令、命令。寓。託付。臧丈人:臧地之老者,即文土所遇之垂釣者。

(11)庶兒:差不多,大概。民與瘳(chōu):民可以解除病痛了。廖,病癒。

(12)蹴(cù)然:驚懼不安的樣子。

(13)先君王:指文王的父親季伍,季歷生時面黑而兩頰多須,喜乘雜色馬。經文王一說,眾人皆以為先王託夢。這樣舉用臧丈人,即渭水邊的垂釣人,就是祖宗之意,不可違背。

(14)無它:沒有其他可疑之處,不必占卜。

(15)偏令無出:行無為而治,一篇政令也未發出。偏,通篇。

(16)列士:各種各樣的士,如文士,武士等。壞植散群:植為培植朋黨之植,植又作主解,指朋黨之核心人物,文士、武士都依附於他,形成私人勢力,與國家作對,壞植散群即是使結黨營私之群體都解散,國家更統一。

(17)不成德:不建立個人之功德。

(18)斔(yù):又作庾,量器單位,六斛四斗為庾。斛(hǘ):量器單位十斗為斛。竟:同境。 這句是說,各諸侯國所用量器標準不一,如果任各國商人帶不同量器入境,就會造成混亂和欺騙,故必使其不敢入境。

(19)尚同:境內無私黨,皆上同一於君主。

(20)同務:同以國事為務。

(21)大師:尊敬的老師。

(22)北面而向,古代君主坐北面南,臣立在君對面,現在文王站南面北。是對臧丈人的尊重。

(23)昧然:猶默然,沉默不語。

(24)泛然;淡漠無心的樣子。

(25)朝令夜遁:早上還接受文王指令,晚上就逃走了。

(26)猶未:還未足以取信。

(27)伺以夢為:何必要假託於夢呢。

(28)盡之:做得很完善。

(29)刺:譏刺。

(30)斯須:頃刻之間。循斯慚:在短暫時間內順應眾心罷了。

譯文6

周文王去臧地巡視,看見一位釣魚的老者,身在釣魚,心不在釣魚上。 他並非以持竿釣魚為事,而是別有所釣,他經常就是這樣釣法。文王想舉用他,把國事交他治理,又擔心大臣和父兄輩族人不肯相安;想最後捨棄此人,又不忍心讓百姓們得不到善人的庇蔭。於是就在清晨集合他的大夫們說:“昨天夜裡我夢見一位好人,面黑兩頰長滿長須,騎的雜色馬有一隻蹄子是赤色, 命令我說:‘託付你的國事給臧地老者,差不多民就可以解除病痛了!’”諸位大夫驚懼不安他說:“這是先君王季歷啊!”文王說:“讓我們占卜一下吧。”諸位大夫說:“先君之命令,王無可懷疑,又何必占卜。”於是就迎接臧地老者,授給國事。這個人掌政,以往典章法令沒有更改,一篇新政令也未發出。三年之後,文王巡視國內,則見各種文士武士結成的私黨都散掉了,官長們也不建立個人功德,標準不一的量器也不敢進入國境之內。文士武士們的私黨散掉,則上同於君主;官長不建立個人功德,則能同以國事 為務;標準不一的量器不入境,則諸侯們也就沒有二心了。文王於是把臧丈人當作者師,北面而立請教說:“這佯的政事可以推行於天下嗎?”臧丈人默然不回答,淡漠無心地告辭而去,早晨還接受文王指令,晚上就逃走了, 終身沒有訊息。顏淵問孔子說:“文王還不足以取信於人嗎?何必要假託於夢呢?”孔子說:“別作聲,你不要說了!文王已經作得很完美了,你又何必議論譏刺呢!他只是在短暫時刻順應眾人罷了。”

原文7

列禦寇為伯昏無人射(1),引之盈貫(2),措杯水其肘上(3),發之,適矢復沓(4),方矢復寓(5)。當是時,猶象人也(6)。伯昏無人曰:“是射之射(7),非不射之射也(8)。嘗與汝登高山,履危石(9),臨百仞之淵(10),若能射乎?”

於是無人遂登高山,履危石,臨百仞之淵,背逡巡(11),足二分垂在外(12),揖禦寇而進之。禦寇伏地,汗流至踵(13)。伯昏無人曰:“夫至人者,上窺青天,下潛黃泉,揮斥八極(14),神氣不變(15)。今汝怵然有恂目之志(16),爾於中也殆矣夫!”

注釋7

(1)列禦寇:即列子。見《逍遙遊》注和《列禦寇》諸篇,伯昏無人:虛擬之人名,又見《德充符》篇。

(2)引之:拉弓弦。盈貫:弓拉滿,箭頭已靠近弓背。

(3)措:放置。

(4)適矢復沓(tà):言箭射出後,又有第二隻搭於弦上。適,往;沓,合。

(5)方矢復寓:剛剛發射一矢,復有一矢寄於弦上。言其一隻接一隻,連續發射。寓,寄。

(6)象人:木雕泥塑之人,形容其精神高度集中,身體紋絲不動的樣子。

(7)射之射:有心於射的射法。無射之射:無心之射的射法。

(8)背逡巡:背對深淵卻退。逡巡,卻退。

(9)垂:懸空。後退至懸崖深淵邊,腳下有三分之二懸空於石崖之外,驚險至極。

(10)揖:揖請。進:讓。這句是說,讓列禦寇退到相同位置表演射箭。

(11)踵:腳跟。這句意思是嚇得冷汗流到腳跟,可見驚駭之極。

(12)窺、潛:皆為探測之意。黃泉:地下之泉水。比喻地底極深暗處。

(13)揮斥:縱放自如。八極:八方。

(14)怵然:驚懼的樣子。恂目:心驚目眩。志:意。

(15)中:心,即精神。殆:疲睏。

譯文7

列禦寇為伯昏無人表演射箭,把弓拉得滿滿的,放一杯水在左肘上,發射出去,箭射出後又有一隻扣在弦上,剛剛射出又一隻寄在弦上,連續不停。 在那個時候,他就象一個木偶一般紋絲不動。伯昏無人說:“這是有心於射的射法,不是無心之射的射法。嘗試和你登上高山,踏著險石,對著百仞深淵,你能射嗎?”於是伯昏無人就登上高山,腳踏險石,背對著百們深淵向後卻退,直到腳下有三分之二懸空在石外,在那裡揖請列禦寇退至相同位置表演射箭。列禦寇驚懼得伏在地上,冷汗流到腳跟。伯昏無人說:“作為至人,上可探測青天,下可潛察黃泉,縱放自如於四面八方,而神情沒有變化。 現在你有驚恐目眩之意,你於精神已經疲睏了!”

原文8

肩吾問於孫叔敖曰(1):“子三為令尹而不榮華(2),三去之而無憂色(3)。吾始也疑子,今視子之鼻間栩栩然(4),子之用心獨奈何?”

孫叔敖曰:“吾何以過人哉!吾以其來不可卻也,其去不可止也,吾以為得失之非我也,而無憂色而已矣。我何以過人哉!且不知其在彼乎,其在我乎?其在彼邪(5)?亡乎我(6);在我邪?亡乎彼。方將躊躇(7),方將四顧(8),何暇至乎人貴人賤哉(9)!”

仲尼聞之曰:“古之真人,知者不得說(10),美人不得濫(11),盜人不得劫,伏戲、黃帝不得友(12)。死生亦大矣,而無變乎己,況爵祿乎!若然者,其神經乎大山而無介(13),入乎淵泉而不濡(14),處卑細而不憊,充滿天地,既以與人(15),己愈有。”

楚王與凡君坐(1),少焉,楚王左右曰凡亡者三(2)。凡君曰:“凡之亡也,不足以喪吾存。夫‘凡之亡不足以喪無存’,則楚之存,不足以存存(3)。由是觀之,則凡未始亡而楚未始存也。”

注釋8

(1)肩吾:隱者之名,見《逍遙遊》、《大宗師》篇,孫叔敖:春秋時期楚國令尹,曾在哪之戰中,輔助楚莊王大勝晉軍,還組織興建一些水利工程,是楚國著名政治家。《左傳》、《史記》等書有記載。

(2)令尹:楚國最高的軍事行政長官,相當於中原各國的執政和後來的宰相。榮華:昌盛顯達之意。

(3)三去之:三次被免職。

(4)疑子:對孫叔敖是否真能作到毀譽不動,寵辱莫驚有所懷疑。

(5)鼻間:指呼吸,莊子認為,人的情緒變化可從鼻孔呼吸粗細均勻通暢與否窺測端倪。栩(xǔ)栩然,輕鬆歡暢的樣子。

(6)卻:推動、推辭。

(7)得夫非我:官職奉祿榮華富貴之得失,皆為身外之物。非我所有,故不喜不憂,不以得失為意。

(8)其:指榮華顯貴,彼:指令尹。這句的意思是:不知榮華顯貴是在令尹,還是在自身。

(9)亡:無。這句是說,如果榮華顯貴在令尹,則於我無涉。如在我,則與令尹無涉。

(10)方將:正在。躊躇:住足沉思的樣子。

(11)四顧:瞻顧四方之事,以求做好職分內之事,無暇其他。

(12)不得說:不能說服他。言其信念堅定,不為言辭所動。

(13)美人:美色。不得濫:不能使之淫亂。言其清心寡欲,不為聲色所移。

(14)伏戲:即伏棲氏。此二句是說,強暴不能使之屈服,帝王也不能籠絡親近。

(15)介:通界,界限,障礙。

(16)濡(rú):沾濕。

(17)卑細,貧賤。憊:疲睏。

(18)既:盡,此句語出《老子》:“聖人不積,既以為人己愈有,既以與人己愈多。”意思是與人可以擴充德行,充實自性,故言愈有。

(19)凡:國名,周公之後。《春秋》隱公七年:“王使凡伯來聘。”說明當時凡國尚存,後來被滅。其故址在今河南輝縣西南。凡亡後,凡君流亡至楚,作寓公。

(20)三:三次或屢次之意。這句意思是楚上左右之臣見王與亡國之君共坐,以為不妥,多次提請王注意。

(21)不足以存存,不足以現實之存在為存。言存亡以道不以國,國亡而道存,未嘗亡也;國存而道亡,未嘗存也。

譯文8

肩吾問孫叔敖說:“您三次作令尹而不昌盛顯達,三次被免職也沒有憂愁之色。我開始時對此懷疑,現在見您呼吸輕鬆歡暢,您的心裡是怎樣想的呢?”孫叔敖說:“我哪有什麼過人之處啊!我認為它既然來了就無法推辭, 它去了也無法阻止,我認為官職奉祿之得失非我所有,失去了而無憂愁之色而已。我哪有什麼過人之處啊!況巨不知榮華顯貴是在於令尹呢,還是在我自身?如果是在於令尹,則於我無涉;如果在我自身,則於令尹無涉。那時我正在駐足沉思,顧及四面八方之事,哪有工夫顧及到個人的富貴和貧賤哪!”孔子聽後說:“古時候的真人,智者不能說服他,美色不能使之淫亂, 強盜不能強制他,伏犧、黃帝這樣的帝王也不能寵絡親近他。死生也算得上大事了,也不能使自己有所改變,何況是官爵奉祿之得失呢!象這樣的人, 他的精神歷經大山而無障礙,入於深淵而不沾濕,處於貧賤而下疲睏,充滿大地之間,盡數給予別人而自己更富有。”

楚王和凡國之君共坐,過一會兒,楚王左右之臣多次來講凡國已經滅亡了。凡國之君說:“凡國滅亡,不足以喪失我之存在。而凡國之滅亡既不足以喪失我之存,而楚國之存在也不足以存在為存。由此看來,則凡國未曾滅亡而楚國未曾存在。

譯文

田子方陪坐在 魏文侯身旁,多次稱讚溪工。文侯說:“溪工,是你的老師嗎?”田子方說:“不是老師,是我的鄰里;他的言論談吐總是十分中肯恰當,所以我稱讚他。”文侯說:“那你沒有老師嗎?”子方說:“有”。文侯說:“你的老師是誰呢?”田子方說:“東郭順子。”文侯說:“那么先生為什麼不曾稱讚過他呢?”田子方回答:“他的為人十分 真朴,相貌跟普通人一樣而內心卻合於自然,順應外在事物而且能保持固有的真性,心境 清虛寧寂而且能包容外物。外界事物不能合符‘道’,便嚴肅指出使之醒悟,從而使人的邪惡之念自然消除。我做學生的能夠用什麼言辭去稱讚老師呢?”

田子方走了出來, 魏文侯 若有所失地整天不說話,召來在跟前 侍立的近臣對 他們說:“實在是深不可測呀,德行完備的君子!起初我總認為聖智的言論和仁義的品行算是最為高尚的了,如今我聽說了田子方老師的情況,我真是身形怠墮而不知道該做什麼,嘴巴像被鉗住一樣而不能說些什麼。我過去所學到的不過都是些泥塑偶像似的毫無真實價值的東西,至於 魏國也只是我的拖累罷了!”

溫伯雪子到 齊國去,途中在魯國歇宿。魯國有人請求拜會他,溫伯雪子說:“不行。我聽說 中原國家的讀書人,明了禮義卻不善解人心,我不想見他們”。

去到 齊國,返回途中又在 魯國歇足,這些人又請求會見。溫伯雪子說:“先前要求會見我,如今又要求會見我,這些人一定是有什麼可以打動我的。”溫伯雪子於是出來接見了這些客人,可是回到屋裡就嘆息不已。第二天再次會見這些客人,回到屋裡又再次嘆息不已。他的僕從問道:“每次會見這些客人,必定回到屋裡就嘆息不已,這是為什麼呢?”溫伯雪子說:“我原先就告訴過你:“ 中原國家的人,明了禮義卻不善解人心。前幾天會見我的那些人。進退全都那么 循規蹈矩,動容卻又全都如龍似虎,他們勸告我時那樣子就像是個兒子,他們開導我時那樣子又像是個父親,因此我總是嘆息不已。”

孔子見到溫伯雪子時卻一言不發。子路問:“先生一心想會見溫伯雪子已經很久很久了,可是見到了他卻一句話也不說,為什麼呢?”孔子說:“像他那樣的人,目光方才投出大道就已經在那裡存留,也就無須再用言語了。”

顏淵 向孔子問道:“先生行走我也行走,先生快步我也快步,先生奔跑我也奔跑,先生腳不沾地迅疾飛奔,學生只能幹瞪著眼落在後面了!”孔子說:“ 顏回,你這些話是什麼意思呢?”顏回說:“先生行走,我也跟著行走;先生說話,我也跟著說話;先生快步,我也跟著快步;先生辯論,我也跟著辯論;先生奔跑,我也跟著奔跑;先生談論大道,我也跟著談論大道;等到先生快步 如飛、腳不沾地迅速奔跑而學生乾瞪著眼落在後面,是說先生不說什麼卻能夠取信於大家,不表示親近卻能使情意傳遍周圍所有的人,不居高位、不獲權勢卻能讓人民像滔滔流水那樣涌聚於 身前,而我卻不懂得先生為什麼能夠這樣。”

孔子說:“唉,這怎么能夠不加審察呢!悲哀沒有比心靈的僵死更大,而人的軀體死亡還是次一等的。太陽從東方升起而隱沒於最西端,萬物沒有什麼不遵循這一方向,有眼有腳的人,期待著太陽的運行而獲取成功,太陽升起便獲得生存,太陽隱沒便走向死亡。萬物全都是這樣,等候太陽的隱沒而逐步消亡,仰賴太陽的升起而逐步生長。我一旦稟受大自然賦予我的形體,就不會變化成其他形體而等待最終的衰亡,隨應外物的變化而相應有所行動,日夜不停從不會有過間歇,而且竟不知道變化發展的終結所在,是那么溫和而又自然地鑄就了現在的形體。我知道命運的安排不可能預先窺測,所以我只是每天隨著變化而推移。我終身跟你相交親密無間而你卻不能真正了解我,能不悲哀嗎?你大概只是明顯地看到了我那些顯著的方面,它們全都已經逝去,可是你還在尋求它們而肯定它們的存在,這就像是在空市上尋求馬匹一樣。我對你形象的思存很快就會遺忘,你對我的形象的思存也會很快成為過去。雖然如此,你還憂患什麼呢!即使忘掉了舊有的我,而我仍會有不被遺忘的東西存在”。

孔子拜見老聃,老聃剛洗了頭,正披散著頭髮等待吹乾,那凝神寂志、一動不動的樣子好像木頭人一樣。孔子在門下禁止之處等候,不一會兒見到老聃,說:“是孔丘眼花了嗎,抑或真是這樣的呢?剛才先生的身形體態一動不動地真像是枯槁的樹樁,好像遺忘了外物、脫離於人世而獨立自存一樣”。老聃說:“我是處心遨遊於渾沌鴻蒙宇宙初始的境域。”

孔子問:“這說的是什麼意思呢?”老聃說:“你心中困惑而不能理解,嘴巴封閉而不能談論,還是讓我為你說個大概。最為陰冷的陰氣是那么肅肅寒冷,最為灼熱的陽氣是那么赫赫炎熱,肅肅的陰氣出自 蒼天,赫赫的陽氣發自大地;陰陽二氣相互交通融合因而產生萬物,有時候還會成為萬物的綱紀卻不會顯現出具體的形體。消逝、生長、 滿盈、虛空、時而晦暗時而顯明,一天天地改變一月月地演化,每天都有所作為,卻不能看到它造就萬物、推演變化的功績。生長有它萌發的初始階段,死亡也有它消退敗亡的歸向,但是開始和終了相互循環沒有開端也沒有誰能夠知道它們變化的窮盡。倘若不是這樣,那么誰又能是萬物的本源!”

孔子說:“請問游心於宇宙之初、 萬物之始的情況。”老聃回答:“達到這樣的境界,就是‘至美’、‘ 至樂’了,體察到‘至美’也就是遨遊於‘至樂’,這就叫做‘至人’。孔子說:“我希望能聽到那樣的方法。”老聃說:“食草的獸類不擔憂更換生活的草澤,水生的 蟲豸不害怕改變生活的水域,這是因為只進行了小小的變化而沒有失去慣常的生活環境,這樣喜怒哀樂的各種情緒就不會進入到內心。 普天之下,莫不是萬物共同生息的環境。獲得這共同生活的環境而又混同其間,那么人的四肢以及眾多的軀體都將最終變成塵垢,而死亡、生存終結、開始也將像晝夜更替一樣沒有什麼力量能夠擾亂它,更何況去介意那些得失禍福呢!捨棄得失禍福之類附屬於己的東西就像丟棄泥土一樣,懂得自身遠比這些附屬於自己的東西更為珍貴,珍貴在於我自身而不因外在變化而喪失。況且宇宙間的千變萬化從來就沒有過終極,怎么值得使內心憂患!已經體察大道的人便能通曉這個道理。”

孔子說:“先生的德行合於天地,仍然藉助於至理真言來修養心性,古時候的君子,又有誰能夠免於這樣做呢?”老聃說:“不是這樣的。水激涌而出,不藉助於人力方才自然。道德修養高尚的人對 於德行,無須加以培養萬物也不會脫離他的影響,就像天自然地高,地自然地厚,太陽與月亮自然光明,又哪裡用得著修養呢!”

孔子從老聃那兒走出,把見到老聃的情況告訴給了 顏回,說:“我對於大道,就好像瓮中的小飛蟲對於瓮外的廣闊天地啊!不是老聃的啟迪揭開了我的蒙昧,我不知道天地之大那是完完全全的了。”

莊子拜見 魯哀公。 魯哀公說:“魯國多儒士,很少有信仰先生道學的人。” 莊子說:“魯國很少儒士。” 魯哀公說:“全魯國的人都穿著儒士的服裝,怎么說儒士很少呢?”

莊子說:“我聽說,儒士戴圓帽的知曉天時;穿著方鞋的,熟悉地形;佩帶用五色絲繩繫著 玉玦的,遇事能決斷。君子身懷那種學問和本事的,不一定要穿儒士的服裝;穿上儒士服裝的人,不一定會具有那種學問和本事。你如果認為一定不是這樣,何不在國中號令:‘沒有儒士的學問和本事而又穿著儒士服裝的人,定處以死罪!’”

於是哀公號令五天,魯國國中差不多沒有敢再穿儒士服裝的人,只有一個男子穿著儒士服裝站立於 朝門之外。 魯哀公立即召他進來以國事徵詢他的意見,無論多么複雜的問題都能做出回答。莊子說:“魯國這么大而儒者只有一人呀,怎么能說是很多呢?”

百里奚從不把爵位和俸祿放在心上,所以飼養牛時牛餵得很肥,使 秦穆公忘記了他地位的卑賤,而把國事交給他。 有虞氏從不把死生放在心上,所以能夠打動人心。

宋元公打算畫幾幅畫,眾多的畫師都趕來了,接受了旨意便在一旁恭敬地拱手站著,舔著筆,調著墨,站在門外的還有半數人。有一位畫師最後來到,神態自然一點也不 慌急,接受了旨意也不恭候站立,隨即回到館舍里去。宋元公派人去觀察,這個畫師已經解開了衣襟、裸露身子、叉腿而坐。宋元公說:“好呀,這才是真正的畫師。”

文王在臧地遊覽,看見一位老人在水邊垂釣,可是他身在垂釣卻不像是在釣魚,不是手拿釣竿而有心釣魚,釣鉤總是懸在水面上。

文王一心要起用他並把朝政委託給他,可是又擔心大臣和宗族放心不下;打算就此作罷放棄這個念頭,卻又不忍心天下的百姓得不到天子的恩澤。於是大清早便召來諸大夫囑咐說:“昨晚我夢見了一位非常賢良的人,他黑黑的面孔長長的鬍鬚,騎著一匹斑駁的雜色馬,而且四隻馬蹄半側是紅的,他對我大聲呼喊說:‘把你的朝政託付給那位臧地的老人,恐怕你的百姓也就差不多解除了痛苦拉!’”諸位大夫 驚恐不安地說:“這個顯夢的人就是君王的父親!”文王說:“既然如此,那么我們還是卜問這件事吧。”諸位大夫說:“這是先君的命令,君王還是不必多慮,又哪裡用得著再 行卜問呢!”

於是迎來了這位臧地老人並且把朝政委託給他。典章法規不更改,偏曲的政令不發布。三年時間,文王在國內遍訪考察,見到各地的地方勢力集團全都紛紛離散,各級長官不再樹立誇耀自己的功德,不同的斞和斛不再能進入國境使用。地方勢力集團全都紛紛離散,也就政令通達上下同心;各級長官不再樹立誇耀個人的功德,也就政務相當勞績統一;不同的斞斛不再能進入國境使用,諸侯也就不會生出異心。文王於是把臧地老人拜作太師,以臣下的禮節恭敬地向他問道:“這樣的政事可以推行於天下嗎?”臧地老人默默地不作回應,抑或漫不經心地予以推辭,早晨文王向他徵詢意見而夜晚他就逃跑了,從那以後就再也聽不到他的訊息。

顏淵 向孔子問道:“文王難道還未能達到聖人的境界嗎?為什麼還要假託於夢呢?”孔子說:“閉嘴,你不要再說!文王算得上最完美的聖人了,你怎么能隨意評論和指責呢?他也只不過是短時間內順應眾人的心態罷了。”

列禦寇為伯昏無人表演射箭的本領,他拉滿弓弦,又放置一杯水在 手肘上,發出第一支箭,箭還未至靶的緊接著又搭上了一支箭,剛射出第二支箭而另一支又搭上了弓弦。在這個時候, 列禦寇的神情真像是一動也不動的木偶人似的。伯昏無人看後說:“這只是有心射箭的箭法,還不是無心射箭的射法。我想跟你登上高山,腳踏危石,面對百丈的深淵,那時你還能射箭嗎?”

於是伯昏無人便登上高山,腳踏危石,身臨百丈深淵,然後再背轉身來慢慢往懸崖退步,直到部分腳掌懸空這才拱手恭請 列禦寇跟上來射箭。 列禦寇伏在地上,嚇得汗水直流到腳後跟。伯昏無人說:“一個修養高尚的‘至人’,上能窺測青天,下能潛入黃泉,精神自由奔放達於宇宙八方,神情始終不會改變。如今你膽戰心驚有了眼花恐懼的念頭,你要射中靶的不就很困難了嗎?”

肩吾向 孫叔敖問道:“你三次出任令尹卻不顯出榮耀,你三次被罷官也沒有露出憂愁的神色,起初我對你確實不敢相信,如今看見你容顏是那么歡暢自適,你的心裡竟是怎樣的呢?”

孫叔敖說:“我哪裡有什麼過人之處啊!我認為官職爵祿的到來不必去推卻,它們的離去也不可以去阻止。我認為得與失都不是出自我自身,因而沒有憂愁的神色罷了。我那裡有什麼過人之處啊!況且我不知道這官爵是落在他人身上呢,還是落在我身上呢?落在他人身上嗎?那就與我無關;落在我的身上嗎?那就與他人無關。我正 心安理得優閒自在,我正 躊躇滿志四處張望,哪裡有閒暇去顧及人的尊貴與卑賤啊!”

孔子聽到這件事,說:“古時候的真人,最有智慧的人不能說服他,最美的女人不能使他淫亂,強盜不能夠搶劫他,就是伏羲和黃帝也無法跟他結為朋友。 死與生也算得上是大事情了,卻不能使他有什麼改變,更何況是爵位與俸祿呢?像這樣的人,他精神穿越大山不會有阻礙,潛入深淵不會沾濕,處身卑微不會感到睏乏,他的精神充滿於天地,將全部奉獻給他人,自己卻越發感覺到充實富有。”

楚文王與凡國國君坐在一起,不一會兒,楚王的近臣一次又一次報告凡國已經滅亡。凡國國君說:“凡國的滅亡,不足以喪失我的存在。既然‘凡國的滅亡不足以喪失我的存在’,那么 楚國的存在也不足以保存它的存在。由此看來,那么,凡國也就未嘗滅亡而楚國也就未嘗存在了。”

題解

田子方是篇首的人名。全篇內容比較雜,具有隨筆、雜記的特點,不過從一些重要章節看,主要還是表現虛懷無為、隨應自然、不受外物束縛的思想。

全文自然分成長短不一、各不相連的十一個部分,第一部分至“夫 魏真為我累耳”,通過田子方與 魏文侯的對話,稱讚東郭順子處處循“真”的處世態度。第二部分至“亦不可以容聲矣”,批評“明乎禮而陋乎知人心”的作法,提倡體道無言的無為態度。第三部分至“吾有不忘者存”,寫孔子對 顏淵的談話,指出“ 哀莫大於心死,而人死亦次之”,要得不至於“心死”,就得像“日出於東方而入於 西極”那樣地“日徂”;所謂“日徂”即每日都隨著變化而推移。第四部分至“吾不知天地之大全也”,借老聃的口表達“至美至樂”的主張,能夠“至美至樂”的人就是“至人”;怎樣才能“至美至樂”呢?那就得“喜怒哀樂 不入胸次”而“游心於物之初”。第五部分至“可謂多乎”,寫了一個小寓言,說明有其形不一定有其真,有其真也就不一定拘其形。第六部 分至“故足以動人”,指出應當爵祿和死生都“ 不入於心”。第七部分至“是真畫者也”,寫畫畫並非一定要有畫畫的架勢。第八部 分至“彼直以循斯須也”,寫臧丈人無為而治的主張。第九部分至“爾於中也殆矣夫”,以 伯昏無人凝神而射作比喻,說明寂志凝神的重要。第十部分至“己愈有”,寫 孫叔敖對官爵的得失無動於衷;餘下為第十一部分,寫凡國國君對國之存亡無動於衷;兩個故事都說明,不能為任何外物所動,善於自持便能虛懷無己。

出語驚人

“敬其父不兼其子”

田子方是孔子弟子 子貢的學生,道德學問聞名於諸侯, 魏文侯慕名聘他為師,執禮甚恭,可田子方依然一副名士派頭。有一次,太子子擊入宮覲見 魏文侯,侍坐諸臣見太子上殿,紛紛起立致禮,唯獨田子方傲然而坐。 魏文侯見狀有些不悅,左右見了,紛紛責備田子方無禮。田子方說:“昔日楚恭王禮敬天下名士,素有陳規:‘敬其父者不兼其子’,如硬要門客也以主公禮敬奉少主人,必會使有才華之士為之卻步,如此舉措豈非對 魏國不利?”一席話說得眾人無不信服, 魏文侯也轉怒為喜。

有一天, 魏文侯同田子方一同飲酒賞樂,文侯對田子方說:“先生,今日鐘聲似乎不大協調,高音部分過高,先生以為如何?”田子方笑而不答,魏文侯迷惑不解,問:“先生何以發笑?是寡人說得不對嗎?”田子方稽首為禮說:“臣聽說,為君者致力於辨官,不著意辨音。今天主公著意辨音,臣擔心會削弱對滿朝文武 的識辨。” 魏文侯肅然起敬,稽首相謝說:“先生說的是!”

考驗太子,用心良苦

過了些日子,鎮守 中山的太子子擊回都述職,在 朝歌遇到田子方,由於父親非常敬重田子方,太子也避讓於路旁,並下車向田子方敬禮。田子方乘於車上,傲然而過,不予答禮。子擊畢竟貴為太子,對此十分氣憤,心想:你田子方再尊貴,不過是個門客,怎可如此無禮?想到這裡,便大聲說:“是富貴者有資格傲慢看不起人,還是貧賤者有資格傲慢看不起人?”言下之意:你田子方不過是個貧賤者而已。

其實,田於方數次怠慢太子是有良苦用心的: 魏文侯禮賢下士,言聽計從,他早已立誓要為 魏國的強盛竭盡全力。然而他看得很清楚,眼下 魏國雖國勢穩健,但卻危機四伏,東邊是強盛的 齊國,北邊是勇武的 趙國,南邊是不甘寂寞的 韓國、楚國,西邊則是虎視眈眈的 秦國。只要國內稍有風吹草動,周邊敵國馬上會向 魏國下手。 魏國如要生存、發展,只有上下一心,勵精圖治,現在 魏文侯賢明信達,官民歸心,列國震懾,一旦文侯撒手,這局面是否能保得住呢?出於這種考慮,所以不斷考察太子的品行,鍛鍊他的德性。

貧賤者可以驕傲待人

田子方望了一眼滿臉通紅的太子,緩緩回答說:“真正有資格可以傲慢看不起人的,只能是貧賤者。富貴者怎么敢傲然待人呢?”這個回答大出太子的意外,不由使他瞪大了雙眼。田子方繼續說:“一國之君如果傲然待人,就會失去人心,國家必定不保;大夫如傲然待人,就會失去支持,引起家臣作亂,導致祖業毀棄。這方面的例子已比比皆是。反觀貧賤者,無家無業,四海飄泊,言語不見用,處境不合心,就可一走了之,如脫鞋一樣。貧賤者難道還怕失去貧賤不成?”

太子聽完這番話,頓時如醍醐灌頂,以前父親對他講的許多政治道理一下子豁然開朗了,他恭恭敬敬地對田子方行了三個禮,然後離去。田子方對太子這種特殊的教育方式,真是收到了成效。

故事

田子方、 段乾木等都出於子夏之門,為孔子的再傳弟子,《史記》、《淮南子》、《說苑》等書都記載了 魏文侯拜田子方、段乾木為師的事跡。 魏文侯一次與田子方飲酒,席間樂人奏鍾樂,他聽出鐘聲不協,指出左邊音高。田子方因此批評他不該將心思才智用於音樂,而應當專心致力於治理國家,並嚴肅地指出:“君今審於聲,臣恐君之聾於官也。” 魏文侯虛心地接受了田子方的批評。 魏文侯之子也常受教於田子方,曾將田子方所說的富貴者不能驕人的話告訴了魏文侯,魏文侯感嘆地說,如果不是因為你,我哪能聽到這樣的賢者之言。

史學價值

簡介

古史辯學派的 黃方剛曾考證,《 莊子》中的 歷史人物關係,可能者達七十九條之多,這個重要結論最近又被 陳鼓應先生重新年提起。實際上,不只是歷史人物的行輩關係,而且歷史人物的姓字、鄉里、時代、行蹤等方面的記載,也十之八九是可信的。

違悖史實者

《田子方》:“ 莊子見魯哀公…………”

屬杜撰或誤記。考《田子方》一條,子活動的年代哀公死相雲一百五十年左右, 莊子絕不能絀儒生於哀公之前。

《田子方》載孔子稱譽 孫叔殲為“古之真人”,可見二人年代確不相及。,疑“ 魯哀公”為抄誤。

史據可證,絕無紊亂者

《田子方》:“ 顏淵問乎 仲尼曰……”

史據不足,但前後一貫者

《田子方》:“肩吾問於 孫叔敖……”

《田子方》:“ 列禦寇為伯昏無人射……”

《田子方》:“孔子見老聃……”

“東郭子”(《知北游》)一條,年代上跡無牴觸,東郭子也就是田子方的老師東郭順子,當 魏文侯時與田子方共同居魏,魏文侯死於公元前386年,而魏惠王后元元年左右(即公元前335年左右), 莊子往梁時,東郭或已忻逾八十,然則二人曾見過面,卻是可能的。

《田子方》云:“ 列禦寇為伯昏無人射。”這幾條皆與老聃諸條,老聃當與孔子同時或略早。

史據不足,尚待考訂者

《田子方》:“田子方侍坐於 魏文侯……”

《田子方》:“溫伯雪子適齊,舍於魯……”

《漢書》說子方為貢門人, 韓愈說子方為夏門人,《 莊子》則載子方自謂是東郭順的門人(見《田子方》一條)。

作者

簡介

莊子(約前369年—前286年),漢族。名周,字子休(一說子沐),後人稱之為“ 南華真人”,戰國時期宋國蒙(今 安徽省 蒙城縣,又說今 河南省 商丘縣東北 民權縣境內)人。著名的思想家、 哲學家、 文學家,是道家學派的代表人物, 老子哲學思想的繼承者和發展者,先秦 莊子學派的創始人。他的學說涵蓋著當時社會生活的方方面面,但根本精神還是歸依於老子的哲學。後世將他與老子並稱為“ 老莊”,他們的哲學為“老莊哲學”。

思想

他的思想包含著樸素辯證法因素,主要思想是“天道無為”,認為一切事物都在變化,他認為“道”是“先天生地”的,從“道未始有封”(即“道”是無界限差別的),屬 主觀唯心主義體系。主張“無為”,放棄一切妄為。又認為一切事物都是相對的,因此他否定知識,否定一切事物的本質區別,極力否定現實,幻想一種“天地與我並生,萬物與我為一”的主觀精神境界,安時處順,逍遙自得,倒向了相對主義和宿命論。在政治上主張“ 無為而治”,反對一切社會制度,擯棄一切文化知識。

主張

莊子主張“天人合一”和“清靜無為”。他的學說涵蓋著當時社會生活的方方面面,但精神還是 皈依於老子的哲學。莊子曾做過漆園吏,生活貧窮困頓,卻鄙棄榮華富貴、權勢名利,力圖在亂世保持獨立的人格,追求逍遙無恃的精神自由。對於莊子在中國文學史和思想史上的重要貢獻,封建帝王尤為重視,在唐開元二十五年莊子被詔號為“ 南華真人”,後人即稱之為“南華真人”,被道教隱宗 妙真道奉為開宗祖師,視其為 太乙救苦天尊的化身。《莊子》一書也被稱為《 南華真經》。其文章具有濃厚的浪漫色彩,對後世文學有深遠影響。