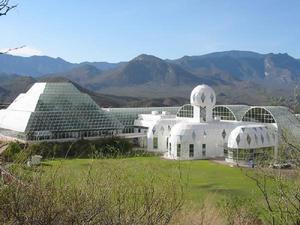

生物圈2號(Biosphere2)是美國建於亞利桑那州圖森市以北沙漠中的一座微型人工生態循環系統,因把地球本身稱作生物圈1號而得此名,它由美國前橄欖球運動員約翰•艾倫發起,並與幾家財團聯手出資,委託空間生物圈風險投資公司承建,歷時8年,耗資1.5億美元。生物圈2號計畫設計在密閉狀態下進行生態與環境研究,幫助人類了解地球是如何運作,並研究在仿真地球生態環境的條件下,人類是否適合生存的問題。為了儘量貼近自然環境,該圈中的土壤、草皮、海水、淡水均取自外界的不同地理區間,通過一定的人工處理再利用。例如,實驗用的海水是將運進來的海水和淡水按照適當比例配製而成的。

概況

生物圈2號占地1.28公頃,地上部分為塗有粉劑的立體鋼架構型,配有雙層玻璃窗板;地面部分為焊接不鏽鋼板,並用鋼墊密封。總體積約為180000m3。其內部主要由7種生態群落區和兩個大氣擴張室(也稱作“肺”)組成。此外,還設有能量中心和冷卻塔等設施。其有關結構參數如下表所示:

表1:生物圈2號內各個組成部分及結構參數一覽表

區域面積(m2)體積(m3)土壤(m3)水分(m3)大氣(m3)

集約農業區20003800027206035220

居住區1000110002110997

熱帶雨林200035000600010028900

熱帶草原/海洋/沼澤2500490004000340041600

沙漠140022000400040017600

“西肺”1800150000015000

“南肺”180015750075015000

註:上述兩“肺”的體積僅為其完全膨脹的50%

為了減輕立體結構的負荷,生物圈2號的內部壓力略高於周圍大氣壓。眾所周知,溫度改變必然導致壓力變化,而這種伸縮中的壓力變化足以破壞玻璃窗板(計算值極易超過kPa)。為了解決這一矛盾,沒有像通常那樣採取抵抗壓力的措施,而是為該圈裝配了兩個稱為“肺”的體積可變室,以使大氣在恆壓下脹縮。兩“肺”就如同巨大活塞通過密封膜連線在氣缸上一樣,上下垂直運動距離約達15m。活塞重量產生相對於周圍大氣壓力的內部正壓。正壓具有兩大優點:不論什麼地方有泄漏,內部大氣就會向外擴散從而保證排除外界污染;活塞的持續下滑則表明某處出現泄漏。兩“肺”的體積占到該圈密閉體積的30%。

除上述設施外,其內部還包括分析、醫療、獸醫、監控、維修、鍛鍊、影視等室,分布在不同部位。

與地球生物圈類同,生物圈2號在物質上閉環,通過工程手段禁止它與外界大氣和地下土壤進行物質變換。在能量上開環,允許太陽光通過玻璃結構供植物進行光合作用,同時引入電能供技術系統操作運轉。在信息上也同樣開環,通過計算機系統、電話、攝像、電視與外界進行數據信息交換,並通過電視可以與外界工作人員及親屬進行面對面的交談,還可放映電影和收看商業電視節目。電能及熱控能源從外界通過氣密裝置輸送進來,當進行能量轉移時,不允許內外流體進行任何形式的交換或混合。

生物圈2號內的生態群落

生物圈2號有5個野生生物群落(熱帶雨林、熱帶草原、海洋、沼澤、沙漠)和兩個人工生物群落(集約農業區和居住區)。它們以地球北回歸線和南回歸線間的生態系統為樣板,分別由美英生物和生態學家設計而成。

圈內共有約4000個物種,其中動物(包括、軟體、節肢、昆蟲、魚類、兩棲、爬行、鳥類、哺乳等)、植物(包括浮游、苔蘚、蕨類、裸子和被子等)約3000種,微生物(包括細菌、粘菌、真菌、微藻等)約1000種,它們分別來自澳大利亞、非洲、南美、北美等地。

該系統內既有高大的樹木(如紅樹),也有矮小的灌木草叢植物,錯落有致、憩靜秀美。各個野生生物群落中的生境並不一致,它們分別有4、6、4、4、6種生境,如海洋有海灘、淺鹹水湖、珊瑚礁和海水等4種類型。生物群落間均有相對獨立的生態區將它們互相隔開,例如,熱帶草原和沙漠間有一簇灌木叢而相對隔離。為了保護各個群落不受環境脅迫,在其周圍種植了耐性強的植物,例如,熱帶雨林的三周圍是濃密的姜科植物,從而保護內部樹種免遭側面強光照射,而與海洋的界面間種有竹子來抵禦鹽分滲入。

為了儘量貼近自然環境,該圈中的土壤、草皮、海水、淡水均取自外界的不同地理區間,通過一定的人工處理再利用。例如,實驗用的海水是將運進來的海水和淡水按照適當比例配製而成的。

生物圈2號中選擇植物的標準主要考慮動物消費者的生命保障、分類多樣性、物理參數、植物的可利用程度和美學價值。為了適應達爾文的自然選擇過程,植物種類開始時比系統能支撐的要多一些,這樣可以補償物種的遺失或滅絕,並最終促進系統的持續穩定。

生物圈2號實驗歷程

1991年9月26日4男4女共8名科研人員首次進駐生物圈2號,1993年6月26日走出,停留總計21個月,在各自的研究領域內均積累了豐富的科學數據和實踐經驗。來自英國、墨西哥、尼泊爾、南斯拉夫和美國等5國的4男3女共7位實驗人員在對首批結果進行評估並改進技術後,於1994年3月6日二次進駐,工作10個月後於1995年1月走出。他們在這期間對大氣、水和廢物循環利用及食物生產進行了廣泛而系統的科學研究。生物圈2號是世界上最大的閉式人工生態系統。它使人類首次能夠在整體水平上研究生態學,從而開闢了了解目前地球生物圈全球範圍生態變化過程的新途徑。更為重要的是,它將作為首例永久性生物再生式生保系統的地面模擬裝置而有可能套用於人類未來的地外星球定居和宇宙載人探險。

生物圈2號的“神經系統”是一個完整的計算機數據採集和控制系統,它是從位於居住區的指揮室輻射出的微處理機網路系統。這一內部“神經系統”通過信息通路與外界附近的“飛行控制”樓內的計算中心相聯通。該樓作為分析中心而成為生物圈1號和2號間獲取分析數據及通訊的主要視窗。居住區內的指揮室通過遍布圈內的5000多個感測器(每15分鐘記錄一次並讀入無限增長資料庫)能夠有效地控制所有主要的操作參數,如溫度、濕度、光強、水流量、pH值、CO2濃度、土壤濕度、儀器運作狀態等,並能進行數據感測器及所有報警裝置的狀態顯示。每件裝置均有手動控制開關以防“神經系統”任何部位的失靈。

生物圈Ⅱ號

生物圈Ⅱ號最初,生物圈2號實驗目的是研究人類及多種生物(植物和動物),在密封且與外界隔絕的人造系統中,是否可以經由系統內的空氣、水、營養物的循環與重複使用下而能夠健康、快樂的生存下來。在1991至1993年的實驗中,由於研究人員發現:生物圈2號的氧氣與二氧化碳的大氣組成比例,無法自行達到平衡;生物圈2號內的水泥建築物影響到正常的碳循環;多數動植物無法正常生長或生殖,其滅絕的速度比預期的還要快。經廣泛討論,確認“生物圈2號”實驗失敗,未達到原先設計者的預定目標,這證明了在已知的科學技術條件下,人類離開了地球將難以永續生存。同時證明:目前地球仍是人類唯一能依賴與信賴的維生系統。

1996年,巴斯將生物圈2號交由美國哥倫比亞大學管理與規劃未來的走向,做為生態學、環境變遷研究及教學的基地。哥倫比亞大學開始將生物圈2號既存的生態系統仿真實驗及新的研究計畫整合於一體並對外界開放,做為研究及學習中心,以探索我們人類生活與環境生態的互動影響。

具體研究範圍與主要結果(詳細)

首批8名科學家在21個月的密閉人工生態環境中按照各自的研究範圍進行了廣泛、細緻、深入的觀察、記錄、分析,研究項目包括生物地球化學、土壤、水、海洋、“全球”生物量、農業、遺傳、生理、營養、醫學、心理以及技術和工程學等內容。本文僅就幾個較為重要的研究結果概括如下:

1、大氣動力學與大氣泄漏

在微小的閉式生態系統中生物地球化學循環速率顯著加大,這是由於它缺乏地球生物圈所具有的巨大貯存作用以及有機體與無機物的比率大大增加的緣故。即使在生物圈2號這樣大的裝置中,大氣CO2(二氧化碳)的平均滯留時間僅為1~4天,而地球生物圈中則約為3年。

生物圈2號中濃度為1500ppm的大氣CO2(約為地球大氣CO2濃度的4倍),約相當於100kg的碳,這一數量與圈內的生物量和土壤中的有機碳相比大大降低,分別為100∶1和5000∶1,而地球中的相應比例分別為1∶1和

生物圈Ⅱ號

生物圈Ⅱ號為了緩衝這一系統在第一年冬季低光照時的高CO2濃度水平,利用一套CO2循環系統首先將它通過化學反應形成CaCO3,如需要時把後者加熱到950°C便可釋放CO2進入大氣。4個月間約有53880mol(相當於9450ppm)的CO2通過定期使用這一物化系統以CaCO3(碳酸鈣)的形式沉積下來。這一沉澱可以間接說明約1%大氣O2的下降(通過有機碳氧化和隨後的CaCO3分離)。相反,1991年12月用來補償大氣泄漏的10%外部大氣的加入影響較小,CO2濃度暫時下降了200ppm,即為每天正常變化的1/3。CO2的濃度升高可導致海水酸度增加。為了避免此現象發生,在海水中分期加入碳酸鈉和碳酸氫鈉,這樣可以保持pH值在7.7以上。

表2:生物圈2號一年內總的農業生產量(kg):

蔬菜:

菜豆8甜菜葉273甜菜根308胡椒13胡蘿蔔88辣椒63甘藍83黃瓜17茄子155羽衣甘藍11生菜90洋蔥107Bokchoy12雪豆1南瓜籽8西葫蘆287SwissChard58甘薯葉64番茄288冬瓜261

糧食:

水稻196高粱131小麥113

澱粉類蔬菜:

白薯198甘薯1335Malanga84薯蕷20

高脂肪豆類:

花生24大豆14

低脂肪豆類:

蠶豆63豌豆15

水果:

蘋果1香蕉1024無花果39番石榴41金柑4檸檬10酸橙4柑桔6番木瓜639

動物產品:山羊奶407山羊肉8豬肉35魚10蛋6雞肉8

總計6630

氧氣動力學令人困惑不解。1991年9月到1992年6月間,生物圈2號中氧濃度從20.51%下降到16.95%,到1993年1月中旬時則為14.5%。基於醫學忠告,1992年6月後的幾個星期在圈內不斷輸入純氧,使其濃度回到19%。氧氣濃度下降主要發生在密閉後的前4個月,此時為18%,1992年4月以後,O2濃度則以每月0.25%的線性水平下降。O2濃度下降的真正原因並不十分清楚,利用幾種方法的氧氣動力學研究仍在進行,包括研究圈內氧同位素的分布。

生物圈2號氣密性非常高。根據泄漏率和壓力間的關係推知,年泄漏率為6%,而根據標記微量氣體(SF6)逐漸稀釋的測量結果證明,年泄漏率不超過10%。在最初的4個月中(1991年9~12月),大氣泄漏約10%,相應的外界氣體於1991年末一次性注入。其它閉式人工生態系統(如甘迺迪航天中心製造的生物量生產艙)每天的泄漏率就在1%~10%之間。

2、食物生產與廢物處理

生物圈2號中的農業系統必須滿足3個主要要求,即無污染、集約型和可持續性。空間生物圈風險投資公司和其農

生物圈Ⅱ號

生物圈Ⅱ號集約農業區共有50種150個品種,每輪種植約30種,主要有糧食、蔬菜、水果,此外還有飼養動物和魚(稻田中養殖),動物飼料包括苜蓿、象草、水風信子及各種農作物(利用其不可食生物量)。密閉後建立的農業系統平均提供8人80%的營養需要,包括穀物、豆類和蔬菜,但密閉後的前幾個月需食用密閉前種植的食物(其餘20%的營養需要)。由於圈內缺乏紫外線輻射,因此,必須補充維生素B12和維生素D。肉類很少,蛋每人每周平均一個。前10個月的平均食物熱量卡值限制在2000Cal/d(1Cal合4.18J),後來增加到2200Cal/d。食用前,食物均進行了稱重和記錄。農業區內不使用殺蟲劑,而是利用有益昆蟲和噴霧器(如肥皂水和硫磺、芽孢桿菌)來控制病蟲害的發生。廢物循環是把動物廢物和植物不可食生物量做成堆肥,並利用水生植物鹹水湖系統進行“進駐人員”廢水處理。利用“土壤床反應堆”降低微量氣體的積累。使用大氣水分冷凝系統提供飲用水。

3、物種種群的動態變化

野生區域內的植物生長旺盛,前9個月生物量就增加了60%~75%。在熱帶雨林,樹冠龐大茂密,相連成蔭,因而抑制了小型植物,尤其是肉質植物的生長。沙漠中的多年生草本植物生長迅速,這也證明乾旱條件下沙土有利於多年生草本的生長。

野生種數量起初有所下降,其中植物不到10%,陸地動物和昆蟲不到30%,海洋種約為10%~20%。當食物網更為一體化且株冠成熟後,物種遺失的數量則減慢,且許多動植物在此時期均有不同程度的繁殖。自從建立了生態系統後,人就作為主要捕食者來控制雜草和病蟲害發生並保持生物多樣性。如果沒有人的直接干預,在生物圈2號的初期運轉期間,生物多樣性必然會下降。

4、生理、營養及醫學試驗

生物圈2號中生產的食物基本上能滿足“每日推薦飲食配額”(RDA)的需要,但沒有什麼剩餘。進駐人員自從密閉後體重減輕了約10%~20%,這是對新環境初時不適應的結果。1992年4月後,體重不再下降,有人甚至還胖了一些。這種低脂肪、低熱量、富營養的食物可以顯著降低膽固醇(從平均值約195降到125)、血壓、白細胞數量和血糖含量。以前對小鼠的試驗也有類似結果,並證實因此而可以延緩衰老、增加壽命。

生物圈2號的評價

大量證據表明,火星土壤和月球表土經過一定的生物和化學技術處理後可以用作潛在的植物栽培基質,這樣就使得生物再生式生命保障系統在空間居住地的套用比需要地球資源的裝置要經濟得多。但是到目前為止,在生物再生式生命保障系統中很少有以土壤為基礎的技術實驗。生物圈2號是第一個建成並運作的以土壤為基礎的生物再生式生命保障系統。因此,有關其操作性能的數據對套用於空間的類似系統是非常有用的。

生物圈2號無論從規模、技術難度和複雜程度,以及所取得的效果來看,均堪稱人類科學史上的一大傑作,受到國際上的普遍關注與讚賞。但近來也遭到某些公眾的嚴厲批評。

引起公眾非議主要是由於主客觀兩方面的原因:(1)商業投資造成遊人絡驛不絕,給人一種缺少科學嚴肅性的印象;(2)遇到嚴重的陰雨天氣和病蟲害,造成欠收,開始時曾出現大氣泄漏;(3)人們對他們的科學試驗活動了解不多;(4)理論和實踐經驗不足;(5)行政管理不善,導致可以做的而沒有去做。

雖然生物圈2號計畫實驗目標並未達成,但是這也給人類上了很好的一課:大自然並非我們想像得那樣簡單,複雜巨大的系統關聯中,可能每一縷輕風都是於生命所不可或缺的;人不是萬能的,人類要依賴地球存活;人類要懂得順應自然,要珍愛大自然的一切;才能與地球萬物持續發展。

生物圈II號失敗原因

這個實驗為什麼會失敗呢?科學家對此做出了總結:除了二氧化碳多、氧氣少、水循環失調等原因以外,生物種

生物圈Ⅱ號

生物圈Ⅱ號原來,設計者雖然在“生物圈II號”內模擬了多種生態系統,但引進的生物卻主要是生產者,動物、真菌和細菌的種類和數量都較少。傳粉的昆蟲死去了,有些植物就只開花不結果了。由於動物的種類和適量減少了,植物很少被動物取食,加之缺少細菌和真菌的分解,導致枯枝落葉大量堆積,物質循環不能正常進行

恐怕還有比例不對的原因,在真的生物圈中平均每人所對應的大氣,水,植物等是那么的廣闊,而二號呢?環境資源與人的比例嚴重偏小,就那點大氣,水,植物等,哪怕就是生活一個人也已嚴重不夠了,更何況是幾個人.

二氧化碳多、氧氣少是結果而非原因,二氧化碳多、氧氣少是因為植物相對太少了,不足以將人和植物自身產生的那么多二氧化碳轉化並釋放氧氣.氧氣的消耗速度高於產生速度,而二氧化碳的產生高於消耗.

相關資料

http://www.space.cetin.net.cn/docs/htm-4/014.htm

《美國生物圈2號及其研究》