模式內容有

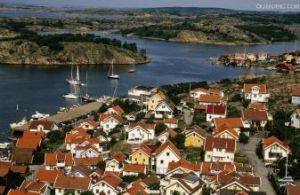

瑞典模式

瑞典模式2.“瑞典模式”的經濟層面(也即經濟基礎層面):實行混合經濟。所謂“混合經濟”,由四大要素構成,即:資本私有+市場經濟+政府調控+經濟民主。具體構架是:1.基本經濟制度是資本主義私有制(據有關專家研究,90%以上的製造業、80%以上的商業為私人資本)。2.通過立法、巨觀調控、相關政策對資本剝削進行限制、對私人企業經營進行指導,使之服務於或符合社民黨所理解的“社會主義價值觀”———自由、公平、團結互助。3.通過徵收高額累進稅,集中相當部分國民收入,由政府主導的公共部門投資於社會福利和公共服務部門,實行再分配,進一步縮小收入差距,實現公平分配的目標。4.經濟民主,主要包括兩個方面:其一,通過立法保障工人參與企業管理,限制僱主解僱工人的權力、強制僱主改善工人勞動條件等;其二,社民黨政府支持工會參與企業重大決策,通過立法規定企業的一切重大決策必須聽取工會的意見,以限制僱主的權力。

3.“瑞典模式”的社會層面:建設高福利制度———實行全面的社會保障,即實行覆蓋所有人、人生全過程(從出生到死亡)的社會保障體系。

啟示

作為福利資本主義世界中社會民主主義福利國家的典型代表,瑞典為全民創造了“從搖籃到墳墓”的社會保障制度。在漫長的瑞典社會保障制度發展與改革中所取得的經驗和成果對於我國這樣一個掙扎於社會保障制度改革路上的開發中國家而言意義重大。本文就當代瑞典社會保障制度的改革及特徵進行了簡要的分析,指出了當代瑞典社會保障制度存在由於較高福利待遇所帶來的通貨膨脹、財政赤字乃至人民失業和不滿等問題,以及針對問題所採取的降低福利水平、改變籌資模式等改革措施。在此基礎上提出了我國在面臨社會保障問題時應採取的“以人為本”、加強立法等方面的啟示,從而建設一個具有中國特色的社會保障模式。