簡介

琴江村

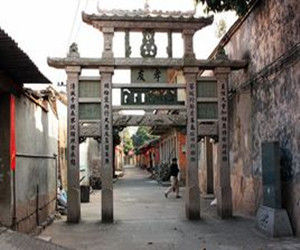

琴江村琴江滿族村位於長樂市航城鎮、閩江南岸的洋嶼。清雍正七年(1729年),福州將軍奏請朝廷,從漢軍八旗的鑲黃、鑲白、正藍、正白四旗中抽調五百名官兵攜眷到琴江築地為城,建立“福州三江口水師旗營”,最盛時官兵有129姓、4000多人。村落本是清代城堡式水師兵營,四周築牆,周長1000多米;設城門4座,分左、右兩翼建12條街,左翼為東門口街、陽青街、協府口街、帥正街、太平里、淳樸里;右翼為北門口街、大街、泗洲街、酋里街、承惠街、真武街。街道兩旁是一溜長排計有1321所官署、兵房,迄今還尚存幾十所。光緒十年(1884年),爆發中法馬江海戰,三江口水師旗營官兵協同福建水師,以極其簡陋的設備,英勇奮戰,重創敵人,8艘木質戰船遭毀,陣亡官兵70多人。城堡北門石堤旁的炮壘亦向敵艦猛轟。一個僅有500名水師官兵的城寨,犧牲了100餘人,幾乎家家有英烈。此次戰役譜寫一曲可歌可泣的愛國篇章。在閩江邊的北廟裡,迄今仍供奉著陣亡烈士的牌位。現今琴江村的滿族居民,不少是當年水師官兵的後裔,他們會講滿語、寫滿文,保留許多滿、漢習俗。流傳至今的“台閣”表演藝術頗具地方民族特色。主要文物古蹟有:清代的旗人街及其兩旁的官署兵房、福州將軍行署、毓麟宮、媽祖宮、孝友石牌坊、城牆、城門、照壁等。

1999年,福建省人民政府公布為第一批省級歷史文化名村。

歷史文化

琴江村

琴江村自清道光年間(1821~1850年)水師旗營創設官學興辦教育以後,琴江的文學活動開始活躍起來。清光緒十六年(1890年)進士黃曾源著有《石孫詩稿》1卷。民國時,李廷迎著有《投溷剩草》12卷、《墨齋雜著》5卷和《韜晦集》等。黃曾成著《琴江志》4卷、《琴江續志》3卷,他還曾著有《南遊草》,後散佚,根據記憶重撰成《孤憤集》1卷,附於《琴江志》末帙。女詩人甘嬰德,現為福建省詩詞學會會員,愛好古典詩詞,其作品入選《近五十年環球漢詩精品》,獲中國當代詩詞精品二等獎,入編《世界優秀專家人才名典》,列名《中華詩人大辭典》及《中國當代詩詞家大辭典》。

清光緒年間,鄉內有一舉人張朝弼(字丕欽),工拳書、指書,間寫蘭花,蕭疏有致,享譽一方。近現代有李廷迎,工山水畫,筆墨不事模擬,自成一家,書卷之氣盎然,與潘主蘭、張虛我並稱“天涯三客”。其子遁,字育中,號滿族老人、省齋老人,自幼酷愛丹青,長期從事美術教育和中國畫、指畫創作。其作品技貫中西,畫風細膩,自成一格,尤以指畫最具功力,多次參加全國性和國際性展覽。曾獲雅典娜金獎作品展優秀獎、中國第八屆和第九屆全國手指畫展覽優秀獎。中國美術家協會會員李光的指畫《吟松圖》1995年獲全國優秀獎,1996年指畫《高山流水覓知音》獲全國銀獎,1998年其作品參加國際美術家聯合會中韓文化藝術家書畫大展。

琴江滿族人一直保存滿族傳統藝術形式——台閣的表演藝術。民國時期出了閩劇表演藝術的代表人物李銘玉,為國家一級演員。他與郭西珠齊名,搭檔配生旦,傾倒過無數戲迷,被譽為“風流小生”。平時,村里每逢廟會、喜慶節日等,也常舉行民間戲曲表演等活動。

20世紀70年代,村內購置擴音器、話筒、高音喇叭等設備,興辦廣播,主要播放宣傳文稿、通知等內容。至80年代末廣播逐漸被淘汰。

80年代初期,開始有電視機走私入境,村內有人辦起營業性的電視播放點。1985年後,家庭開始購有“福日”牌等電視機。1997年與洋嶼村合辦閉路電視。2000年與長樂市有線電視網聯網。

村發展及榮譽

村域總面積0.6平方公里,總戶數157戶,總人口418人,其中:滿族203人,是福建省唯一的少數民族滿族村,也是當前我國江南數省最集中的旗人聚居地。琴江原為“福州三江口水師旗營”,是清代全國四大八旗水師之一,也是目前我國東南沿海僅存完整清代水師軍事城堡,迄今已有近三百年的歷史。這裡古蹟眾多,人才輩出,文化底蘊深厚,水陸交通方便,地理位置優越,已成為中華八旗文化的“活化石”。本村於1999年被福建省人民政府授予首批“歷史文化名村”,2007年被評為“福建最美的鄉村”之一,2010年榮獲“全國歷史文化名村”稱號,2011年被列為福建省級“生態村”,申報少數民族特色村寨保護與發展試點村建設,2012年列入福州市新農村建設“百村競賽”活動。