個人經歷

1928年,王玉齡出生在長沙,原籍安徽舒城。其父系家族多年來經商有道,富甲一方 。

5歲那年,父親因病去世,母親將家裡的男傭全部辭退,並以婦禮教導王玉齡。

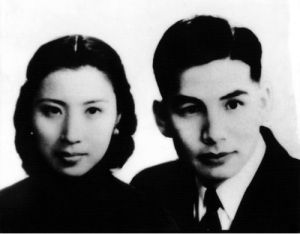

張靈甫與王玉玲

張靈甫與王玉玲1945年,抗戰勝利後,經時任湖南省政府主席的程潛主婚,年僅17歲的王玉齡於上海金門飯店和抗日名將——時任國民黨七十四軍中將軍長的張靈甫結為了夫妻,此事曾轟動一時。兩人即居住在今南京白下區二條巷51號。婚後不久,解放戰爭爆發,張靈甫隨即奔赴前線。

1947年初,王玉齡為丈夫順利生下一個男嬰。

1947年5月,兒子沒滿月,張靈甫就被華東野戰軍圍困在孟良崮上,苦戰數日,最終殞命。直到幾個月以後,王玉齡才獲知丈夫陣亡的訊息。這時她剛剛過完19歲生日。

1948年底,王玉齡攜幼子和母親轉移到台灣,

1952年,在當時台灣陸軍總司令孫立人(系王玉齡的姨父)的私人幫助下,王玉齡辦了去美國的護照,留下老母和6歲的幼兒,隻身去了美國求學。張靈甫沒有給王玉齡留下多少遺產,全家人過得非常清苦。

1953年,王玉齡考入美國紐約大學財會專業。為了解決生活問題,她上午做文秘工作,下午和晚上到大學聽課。通過4年的苦讀,王玉齡以品學兼優的成績畢業。

畢業後,王玉齡在羅斯福醫院任會計2年,後在五星級飯店(朴拉沙飯店)工作3年,最後在美國航空公司工作21年直到退休。

1973年秋,周恩來從海外華人口中得知王玉齡女士在美國的情況後,立即通知有關人員向她發出邀請,希望她回來觀光旅遊,歡迎她葉落歸根。同年9月,在周總理的親自安排和有關部門的協助下,她終於踏上了闊別25年的故土,在北京受到周總理的秘密接見。此後她每年都回國探親訪問,在當時的情況下,能夠自由地由美國來華的華人,僅有她和楊振寧教授。

2003年,王玉齡在上海浦東玫瑰園為丈夫立了一座衣冠冢,碑銘是她為丈夫題的一首詩:“當年有幸識夫君,沒世難忘恩愛情。四七硝煙傷永訣,淒淒往事怯重溫。”

2008年7月2日,王玉齡在北京參加張靈甫將軍的文化衫首發活動,身體健康,精神很好,只是提起丈夫,還是會動情落淚。

目前,由於兒子來上海投資經商,王玉齡便隨之定居上海。

愛國事跡

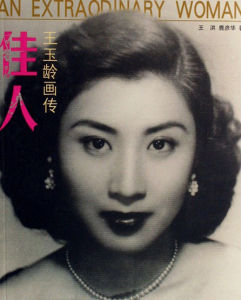

媒體封面的王玉玲

媒體封面的王玉玲日本在占領台灣期間,曾以台灣政府的名義在日本東京最為繁華的地段購買“光華寮”和“清華寮”兩幢價值可觀的大廈,而其產權證在日本人手中。日本投降後,直到20世紀80年代,仍未交給中國政府,但是日本人也不敢使用此房。王玉齡獲悉此事後,通過不懈的努力,將“光華寮”、“清華寮”兩幢大廈的產權證複印件交給了中華人民共和國國務院。隨後,該房即歸屬北京中央政府。當時負責這方面事情的日本華裔律師主張將房屋交給台灣政府,王玉齡找到該律師,明確地指出日台無官方關係,交給台灣是違法的,阻止了該律師的錯誤行為。

家庭

王玉嶺參加北京2008張靈甫文化杉首發活動

王玉嶺參加北京2008張靈甫文化杉首發活動王玉齡是母親的獨生女,1948年母親隨她去台灣,爾後,她在美國工作時,母親又隨她移居美國,母女倆一直相依為命。母親暮年思鄉,為了滿足母親的鄉戀,她於1997年7月偕母回到故鄉湖南躍沙,一直在家鄉陪伴老母到去世為止。

王玉齡與張靈甫所生的惟一子女張道宇,在台灣創辦了美菲企業有限公司和美隴企業有限公司,經營童裝,生意興隆。王玉齡平時除讀書或做其他消遣外,有時還協助兒予搞些商務,間或去西安等地看望張靈甫前妻的兒女。

索要房產事件

王玉齡擺在桌前的是她和張靈甫的合照

王玉齡擺在桌前的是她和張靈甫的合照1945年王玉齡與張靈甫結婚後,張在南京二條巷79號的蕉園1號(後改為51號,現屬白下區)買下了一棟花園別墅,建築面積約300平方米。1946年12月,在戰場上的張靈甫寫信給王玉齡。王玉齡說,在這封信里,張靈甫提出把這處房產送給王玉齡。“我當時覺得,房子在他的名下和我的名下都是一回事,所以並沒有馬上去辦過戶手續。”張靈甫死後,1948年6月,王玉齡向當時的國民政府南京市地政局提交了張靈甫對她的贈與據、房屋的原所有權狀、分段圖等檔案,申請將房屋過戶到她名下。在當年南京市地政局的“聲請檔案收據”上記載著該局於1948年6月14日確認收到王玉齡提交的上述三份檔案。由於國民黨戰事失利,還沒領到地政局核發的產權證時,王玉齡就離開南京前往廈門,後於1948年底到了台灣。

解放後,王玉齡在南京二條巷的房屋一直由政府代管。隨著年齡的增長,王玉齡想回大陸居住。1983年,當時的城鄉建設環境保護部發出當年的139號檔案《關於對國民黨軍政人員出走棄留的代管房產的處理意見》,提到:“凡中央和國家領導人邀請來大陸的國民黨高級軍政人員的代管房產……凡本人回來房地產定居要求發還者,其祖遺房產和原來居住的房產(包括部分接管沒收的房產),應該保證迅速發還,不得藉故推延。”得知檔案的規定後,1984年3月,王玉齡在美國通過律師公證,寫了委託函,請她的堂兄王勝林代她要求發還房產。據王玉齡說,王勝林在向南京市房地產管理局說明情況後,得到工作人員的口頭承諾:“發還房子沒有問題,你堂妹什麼時候回來,房子就什麼時候給她。”然而,檔案顯示,就在王勝林走後的一兩個月後,5月16日,房產局處理了因城市改造拆除此棟房屋的申請,註明“該張眷屬在解放前夕離大陸下落不明”,同年8月8日得到局長批覆同意。次年,房屋被拆除。

1984年之後的近30年裡,王玉齡多次向南京的房產管理部門申請補償,但對方一直認為該房產權屬於張靈甫而非王玉齡,其權利應由張的全部合法繼承人獲得而非獨歸王玉齡,因而拒絕了她的要求 。

南京市住房和城鄉建設委員會落實私房政策辦公室負責人表示:現在二條巷51號樓已經拆除,在房屋產權認定為張靈甫的前提下,根據相關政策應該作價補償,由張靈甫的合法承繼人共同享有。而補償的金額,只有每平方米近600元,這棟300平方米的房子只能得到17萬元左右的補償款。他們提到的政策依據,是建設部1992年44號檔案,規定對原去台人員的代管房產,確定產權人後,“可承認其產權,但不發還原房,對其殘值給予適當補償”。