作品收錄

王伶兒

王伶兒被收入《世界名人錄》、《東方之子》、《中國當代藝術界名人錄》、《中國當代美術書法界名人名作博覽》、《中國當代青年書法家辭典》、《中華正氣歌》、《世界華人藝術界名人錄》、《現代中日美術通鑑》等數十部辭書。有詩、文收入《當代書法家詩詞墨跡選》、《當代書法家書信墨選》。

從事中國書法的教學、創作與研究三十餘年。其書法點線的長短曲直,張弛乖合與墨色的變幻躍然紙上,飄逸俊秀、蒼勁幹練、靈秀生潤、氣韻生動;線條剛勁有力、飛白瀟灑自如、富有三維空間感;結體風流倜儻、散淡不羈、 張弛有度、非常具有抒情性和生命感染力。

王伶兒先生書法,從“二王”入手,三十年如一日,夙夜匪懈,臨池不輟。書風追求典雅瀟散,清新雋逸,重情致,重氣韻,有學人書法那種自然流露的境界與品格。

得意弟子

李良東(著名書法家,中國書協會員)

主要事件

2011年9月29日凌晨1時15分,因心臟病突發,經搶救無效與世長辭。享年55歲。

代表作品

《奇絕只有梅枝雪》

——記著名書法家王伶兒先生 司徒牛

做藝術家難,做書法藝術家尤難。如今會寫字的人越來越多,叫“書法家”的人也越來越多;書法界炒作越來越瘋狂,書法藝術的貶值也越來越令人寒心。但是真正把書法當作一門事業,“板凳甘坐十年冷”,“衣帶漸寬終不悔”的書壇仁人志士雖然越來越少,他們卻依然堅守著自己的一方淨土,孜孜不倦地追求著書法的聖潔與純真。這些人是中國書壇的中堅,是這個古老藝術的真正傳人。

書法家王伶兒,就是這越來越少的人中間的一員。

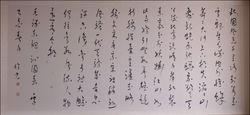

毛澤東詩詞 《沁園春·雪》 六尺四張大字

毛澤東詩詞 《沁園春·雪》 六尺四張大字作為書法家,王伶兒出道不算太早。上世紀80年代他師從來自灕江之濱的書法家梁光先生習書。大凡藝術家對於藝術往往夙有慧根。王伶兒一經良師指點,入門既快,技藝也日見精進。但他深知,要把悟性變成藝術創作能力,還有一條漫長的路要走,只有付出艱辛甚至痛苦的代價,才能登上那個台階。王伶兒習書宗法二王,以行、草為功底,讀帖臨帖便成了業餘時間的全部活動。謝絕了一切游宴,謝絕了一切休憩,埋頭在翰墨筆耕中。《蘭亭序》一遍又一遍誦讀,一遍又一遍臨習。每每為一個點劃反覆臨寫十遍幾十遍,甚至上百遍。與此同時,他還研習張旭、懷素、王鐸諸家法帖,廣見識、集眾長、增學問。其時王伶兒的家境並不好,一家三口住在不到50平米的老式平房裡,侷促而逼仄。夏天酷熱,哪怕月白風清的夜晚,幾個小時寫下來,渾身汗如雨下,滴濕了腳下地面。冬天嚴寒,保溫杯里的熱開水,便是他取暖的熱源。手寫僵了一杯熱水焐熱後又接著寫。對於藝術家來說,困苦是一種巨大的動力。物質生活的困苦,沒有消蝕王伶兒對書法藝術的追求,反倒使他獲得了精神生活的充實,每當寫出一幅自己滿意的作品,就會久久凝睇,駐足不移。就像當年在搖籃邊久久凝視襁褓中的兒子。為此,他寫下“不怕苦中苦,但向苦中求”感言。

“苦中求”是一種刻骨銘心的追求。王伶兒從先賢先哲的成功經驗中領悟到書法藝術的終極追求, 既不應該是名與利的攫獲,也絕不只是技巧、形式上的圓熟老到。書法所追求的是字跡所乘載的民族文化優秀傳統;所蘊含的民族文化的積澱。任何書法家在追求技藝完美的同時,更應該追求作品深厚的文化底蘊,也就是書法的文化價值。這就要求書法家具備較高的文化素養。為此,王伶兒又投在我國當代著名書法家、書法史學者張鑫先生門下深造。張鑫是個怪才,學通五經,書擅行、草而六體皆通,長於書法史研究。他對王伶兒一再陳說:“學寫字先學為人,心正則字正”,“想寫好字,必先讀好書,學富則字雅。”他要求王伶兒讀名家字帖,讀古典文學。王伶兒一一照辦,寒暑十載,薰陶濡染,年輕的王伶兒在書法藝術創作上終於登堂入室。多次入展國際國內重大展覽,也多次獲獎。在上世紀90年代江西書壇上嶄露頭角,作品在市場上也頗為看好。王伶兒的作品不只以流暢的線條和精巧的布白讓讀者獲得美的享受,而且以鮮明的個性和形式與內容的高度結合,使讀者真實地感受到作品內容傳達的真善美。他的斗方“人間奇絕,只有梅花枝上雪”就是這樣一幅典型作品。作品中書法家真正著意的是“雪”,一個“雪”字寫得極端莊大氣,靈動明快。如二王的底蘊,也是師承的灑脫,更有作者自己的格物致知的理念。誠所謂粒米大千,滴水映日。這幅作品因此具有了深刻的內涵和令人流連的藝術感染力。

作為書法家,傳播書法這個傳統藝術的種子, 弘揚民族文化優秀傳統,是一項責無旁貸的任務。王伶兒在江西財經大學工作,長時間供職於行政部門,但他配合學校團組織在校園開展書法活動,成立了學校書協。他一方面組織講座、展覽,努力提高學生的人文素質,一方面對部分基礎好、積極性高的學生精心培養,以期為書法藝術事業培養新生力量。他培養了一批又一批書法新兵,從來沒有收取過一分錢費用,更毋言其他好處。對那些生活困難的學生,還主動給予資助。正因為他誠心誠意地培養書法新人,弟子中出現了一批如李良東這樣多次參加國際書展,多次獲得重大書法賽事獎勵的新秀。

不知道從什麼時候起,書法家的名氣和成就似乎是由他的各種“帽子”決定的。王伶兒先生現在也很有幾頂拿得出手的“帽子”:江西財經大學書畫院常務副院長兼秘書長,中國書法家協會會員,江西省書法家協會常務理事,民盟江西省委文化委員會委員,江西書畫院特聘書法家。王伶兒對這些“帽子”看得很淡——有固然不錯,沒有也不難過。真正令他興奮的是,2003學年開始,他在江西財大藝術與傳播學院開了書法課。崇高的大學講台使他看到自我價值,更感到責任重大。已近天命之年的王伶兒,為了講好一節課,往往要花上幾倍時間作準備。有的人說像他這樣的資深書法家,講起課來還不是駕輕就熟,何須費這么多精力?王伶兒回答得很直率:“我要對學生負責,也要對書法負責。”

奇絕只有梅枝雪,正如我們在生活中總是感覺不出有什麼令人矚目的奇絕,一來因為我們不會去刻意尋求奇絕,二來奇絕本就寄寓在畫中。書法,正是有王伶兒這樣平凡的奇絕者,才能代代相承,弘揚光大。

《王伶兒先生》

——作家王銳愚

王伶兒先生是我的父親。我始終在心中認定,我的現在與他在過去所給予我的幫助與扶持密不可分。二十年前,當我羨慕那些騎車飛馳的男孩時,是他攙扶著我在財大的小徑間騎行,是他將我領向了未知的世界——一個不曾了解、豐富多彩的世界。摔倒爬起的畫面,綠樹成蔭的小道,校園裡的花香鳥語,男孩的悲傷流淚。他所給予我的不僅是對藝術的執著,對夢想的堅持,對現實的不公,對自由的渴望。他的人格、思想、甚至生活中的習性與喜好,都在二十三年親密相處的年華里,潛移默化地影響了我。

在父親的生命里,在我的生命里——我想在這個世界上再也沒有比生命更為寶貴的事物了。但我還是打算去尋找,尋找下一個永恆的存在。假如塵世間還有偉大這樣一個辭彙,那么,我願意用它去代表我對於父親的懷念。對他,我將永遠心存感恩。

我從未寫過父親,但今天我決定為他寫作,心中不免感傷,竟不知從何落筆,一拖再拖,拖了好幾個月,才終於坐到了寫字桌前。這原因難以言說,或許是某種無法接受的、蔓延在空氣里的荊棘,刺破了手心手背,以及無法敲打的悲傷,連記憶都紛紛凋謝了。

王伶兒與兒子王銳愚

王伶兒與兒子王銳愚父親對於書法的執著,是我一生的敬仰。二十多年前,我還是一個身材不及熱水瓶大小的小不點兒。那時父親在財大印刷廠工作,每天和油墨打交道。早出晚歸,由於家就在學校,所以上班路程並不遠。在記憶里,他一年大部分時光,都在單位、在路上、在家中,在小房間裡埋頭練字中度過。那時家境並不富裕,夏天,沒有空調,我赤裸身子躺在涼蓆上翻閱小人書。一旁,父親打著赤膊寫書法。買不起墨汁,用清水浸濕筆頭在廢棄報紙上寫著。汗流浹背,日日夜夜,就這樣堅定不移的寫著。每當寫出一幅自己滿意的作品,他會挺直腰板,端詳許久。寒冷的冬天,雙手凍得難以練字,父親燒開水,溫和雙手,接著便迅速投入創作當中。手冷了,又伸進溫水盆里暖手,反反覆覆。年幼無知的我不識《蘭亭序》,王羲之也不了解。可童年父親將我摟在懷中,練習小字的場面,歷歷在目。至今我的記憶里仍然保存著一個光景——一隻手提筆習字,一隻手摟著我的父親的樣子。我國小一年級,開始學騎腳踏車了。每周五下班,父親我倆便繞著財大學生宿舍樓四處溜達,白天的膝傷還隱約可見,晚上毅然意猶未盡的練習。我是一個任性的孩子。父親雙手扶著龍頭,我時常有意無意地大喊:“要摔下去了——”,仿佛腳下是萬丈深淵般的恐懼。後來,我學會了腳踏車,財大校園立刻成為了我這個飛馳男孩的表演場地。放學後,騎著車哼著小曲兒,看到下課的哥哥姐姐迎面騎過去,生怕別人忽視自己的存在。後來,轉學到南昌市讀國小了,我們一家也就搬到了市區居住。父親一邊忙於早上搭乘班車去下羅的財大上班,一邊還要堅持自己的書法練習。父親小有成就,陸續獲得省內外的書法獎項,喜笑顏開。我們一家和叔叔合住一套兩室一廳的房子,只能趁叔叔家沒人,父親才迅速搬出硯台、墨汁、毛筆和宣紙在客廳里寫字。我在一旁幫父親磨墨,頭頂的風扇呼呼轉個不停,我們爺倆兒光著膀子在一塊兒。我從未想過,那樣的光景竟是這般稍縱即逝。後來,我讀國中了,換了住處,新家是老房子,面積有限,依然只能在客廳練字。再後來,搬到一樓的院子裡住,總算有個小房間了,父親欣喜不已,我看著他滿臉幸福的表情,不知所措。國中,我是個身高不過一米五、連與女孩子正視的勇氣都沒有的小毛孩。我無法理解父親,很多時候都無法理解,例如他凝視小房間牆壁的時候,他坐在破舊書桌前閱讀《書法鑑賞》的時候,他深夜埋頭練草字的夜晚,儘管我早已熟睡。父親曾是工人,後因書法小有名氣在學校擔任老師,那個年代,想進高校,沒有點真本事是不行的。我相信父親很多年前就已經將一生託付給書法,毫無保留,毫無目的。他不打算,也從來就沒有打算放棄過自己的夢想。那個他定義為遙遠,但卻一定能夠成為現實的夢想。我不知道那是一個多少光年的遙遠,此刻,當我的腦海里浮現出父親的面容,我發覺現實是如此的遙遠。父親是一個不愛笑的男人。但每當看到自己的新聞,看到自己的成績得到了肯定,如報紙上的新聞,一通友人的賀電,一封無署名的信件,一張書畫展的邀請函,他都會樂不思蜀許久。在中國,一個書法家想要維繫他的創作,是一件多么不容易的事情。父親堅持了下來,日復一日,年復一年,付出終有回報。他很少出門,腳踏實地的在家中這座四面都是宣紙的小房間裡,用自己的右手在皎潔的紙面上揮舞自己的世界——一個不斷完善本我,不斷超越世俗的書法世界。在他所創造的書法世界裡,我們看到了書法的全新可能。每次從學校回到家中,看到父親在小房間裡習字,他都會停下筆,撇過頭對我說:看,爸爸寫的字。我滿面困惑,不知說什麼好,只是微笑個不停,笑得很小聲,生怕驅走他創作的靈感。我轉身離開,父親便又迅速投入創作之中。他憑藉自己豐富的閱歷、謙虛的鑑賞、執拗的創作理念以及持之不倦的靈感與欲望,與這個世界,與書法藝術,與人性追求,與傳統美學,與時代潮流,與人文經典保持著一種簡單而又恆定的連結關係。就是在那樣一個四面無窗、講究技巧力量、線條平衡韻律、缺少華麗渲染與大肆包裝、又沒有陽光照耀與花團妝點、也沒有掌聲吶喊與歡聲雷動的小世界裡,他五十五年來源源不斷的編織著他喜歡我也喜歡的作品。這是一段追尋個人理想與挑戰殘酷現實的旅程。這不是一個故事,但遠比一個故事來得真實。如果說人生是一出鬧劇,那么,這就是一個奇蹟。我無法體悟父親面對自己創造的文字時心底的感受,但我懷疑,在當下的中國,還有多少像在這種情況下還能維繫創作並不斷提高自我、提升藝術水平的書法家?或許是因為除了書法他就什麼也沒有了的緣故,也或許是因為除了書法他的生活就索然無味的緣故吧,在我的想像里,書法早已成為了他的必須。他的生活,他的工作,他的教學,他的一生,他所思考、所凝視、所擔憂、所惦記、所期望、所等待、所付出、所奮鬥、所嚮往、所憧憬、所期許、所盼望、所苛求、所難忘、所不捨、所懷念的,都跟書法有關,他思緒的終點,一定是書法。書法給他帶來了這世界上的人所沒有的心境與純真,給他帶來的活力(別人以為他是一個老氣橫秋的學術派,可他心底是一個不折不扣的技術派),給他的生活帶來了與眾不同的色彩(時而抱著宣紙在家到處溜達,時而在梳洗台沖洗硯台毛筆,時而窩在洗手間誦讀詩詞歌賦)。他是這個世界上最富有、最有思想的父親。

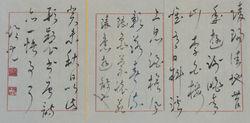

信札

信札他的書法,順從了他的性格與信念,而不是四面八方紛至沓來的超越。他不喜歡模仿,也從未想過超越誰。他只是想做自己,做自己的書法藝術。他也缺乏理性,不愛與他人商量,凡事喜歡自己拿主意,這也令他多了一分任性、多了一分狂野。他選擇了狂野——狂野地看待生活,狂野地看待事物,狂野地看待書法。他是一個不喜歡攀比的人。對於衣著從簡,對於飯食從簡,父親的一生是從簡的一生。他謙虛謹慎,從不搞書法上的花樣,不搞毫無倫理的創新,也從來不在自己的文字上把玩一個不知緣從何起、似是而非的主題。他想將自己的書法寫得不同,正如他的天性。不解的是,他又想將自己的書法寫得隨性,如同生活。或許,矛盾是一個藝術家必備的元素。父親的一生有太多的矛盾,同時也留下了太多的不解。他在他那經驗主義、唯美主義與傳統美學至上的書法世界裡,精挑細選出唯美的詩詞與歌賦,將它們通過自己的形式再現出來,作為之於這個世界的投影。他深知,他最大的成就在於這些投影。他曾向我述說他這一輩子是不可能完成全部的投影的。我起初並不相信。投影可以出現,也可以消失,但為何無法完成?父親,你到底打算完成多少個投影?在我們相處的二十三年間,他很少向我吐露他的生平,我們父子間的溝通並無外界揣測的那樣。他有多得不計其數的故事,三下鄉、文革、找女孩、年輕時幹的好事,對書法的看法,又或者你這一生為何選擇了書法,等等。這些我無法虛構的故事,我不知道怎樣去虛構,也深知往後也永遠無法去虛構那些故事。它太真實,真實得連我都不忍心、也無從去構築,生怕一塊磚瓦毀掉了一座城堡。這些年來,他在孤獨的書法道路上,靠著孤獨的執念勇往直前,前進對他而言就是一切。小時候,我就打算借用父親的原型寫一個故事,可直到今天依然未能完成。我的小說可以讀,可以讀不懂,但無法複製。因為,小說的文字與書法的文字都是靠故事寫成的,這裡面沒有假意、沒有嫉恨、沒有目的、甚至沒有空氣,只有故事,實實在在的故事,這些故事是真的,故事裡面又有實實在在的人,實實在在的事情,實實在在的夢想,實實在在的思想。我們有時可能在思想面前無法進行跨越,但對於故事,我們都有一種與生俱來的理性。故事是可以被閱讀的,故事是可以被相信,也是值得去相信的。父親的書法,就是一個故事。一個人間常有也不會再有的故事。此刻,我所書寫的,是一個屬於父親,也是屬於書法界的故事。父親屬於書法,也屬於書法的世界。他不是一個天才,也沒有形而上的人文氛圍,也不愛與他人聊及一些時尚的熱門話題。他不願意,也不心甘情願回到這個世界,他早就已經愛上了那個書法的世界。他自娛自樂,在書法的蔚藍天空里,他擁有了遠比這個世界要宏偉遼闊的自由之翅。他展翅翱翔,不小心忘記了家中的瑣事,廚房菜板上殘留的菜梗,餐桌下還未清理的垃圾簍,牙刷上殘留的薄荷味牙膏,襯衫衣領無法洗淨的油漬,抽屜里錯亂堆放的課件,世界上的藝術家,倘若都像父親這樣,會不會變得一團糟呢?

父親是一個具有地方特色的書法家。他愛走南闖北。他不愛走南闖北。他走南闖北的時候,短暫的回到了這個世界,看壯麗山河、小橋流水。他不愛走南闖北的時候,又墜入了書法世界,品八面出鋒、線條韻律。他是不情願地踏入書房外面的世界的。他對房間以外的世界,有著深刻而不願表露的解讀,但這樣的解讀不是他的專長,所以他乾脆不讀。去他的,我的房間裡,有我想要的一切,一支筆,一張紙,一瓶墨汁,除此以外,就是這個我啦。他寫山、寫水、寫江、寫河、寫水、寫雪、寫火、寫春天、寫秋天、寫夏天、寫冬天、寫塞北風光千里冰封、寫人間奇絕只有梅花枝上雪,他還分文未取的為不少南昌的名建築提字(三眼井、南昌劇場……)對他而言,世界都是書寫的動力。他的世界在這裡,也在那裡。他的書法是一座島嶼,一座地圖上沒有的島嶼,不曾出現,也永遠不會再出現。只有勇於冒險的航海家才可能尋找到的烏托邦,島嶼上是另一個世界。

他的所有文字,都在勾勒一幅畫卷。那是一張一輩子也無法完美的畫卷。我從未被父親的書法打動過。而如今,他卻已經不在了。他或許是那個世界的強者,但在這個世界,他敗給了生命。父親是一個堅強的男人。患病後身體欠安,卻從未停止過創作。直到去世前的夜晚依然在桌前習字——印章還蓋在宣紙上,像風雪中聳立著的豐碑——我從未見過如此壯闊的豐碑。他的世界,就是一個豐碑的世界,壯美而遼闊。父與子、男與女、夢想與現實,以至於悲傷與陽光之間,都留存著一段段情感糾葛。令本無關聯的豐碑連結在了一起,連成了一堵城牆,隔絕了過往的悲痛,卻怎么也隔不開對親人的思念。人們之所以親近書法,是因為在這個現實的世界裡出現了文明的饑荒。文明世界帶來的生產力與現代化,讓人得到了物質上的富餘,卻難以填補精神上的空荒。這是一個文明遭到踐踏的時代。父親用他的滿腔熱血創造了一個屬於自己的時代。對書法的感激,讓我們得以在處於痛楚中、處於困窘無助中,依然能夠獲得另一種視覺上的情感滿足與動力源泉。情感或許是轉瞬的,但動力是不止的。

父親的一生是書法的一生。父親生活在一個洋溢著無限可能的幾何世界。這裡遍地陽光,滿是希望。他深愛著這個世界,筆尖落在紙面上,空間的美感,空間的線條,空間的世界。他所講究的空間,所尋找的空間——是立體的,對稱卻又極不對稱的,平衡卻往往失衡的空間。空間使他離開了這個世界,在平行的另一個空間裡他披荊斬棘。我能看到,他落筆時,眼前總要組合而成的那些圖騰在紙面上係數呈現。書法不僅是一道風景,一個故事,也是一個人的生命、呼吸心跳、存在方式與活著的目的。父親的書法,是用生命譜寫的。

此刻,我有幸用自己的文字書寫父親的文字,這原本是兩種不同形式的文字。一轉身,一揮手,一不流連就忘卻的歲月,而我所能想起的是你在我摔倒在地、迎面跑來的畫面,我就不忍心放棄自己的夢想。我的房間不灰暗,我的燈塔不遙遠,我只感到洶湧的感恩與無盡的懷念。