玉壘花燈戲

玉壘花燈戲,甘肅省非物質文化遺產。因最初在正月十五日演出,台前台後掛滿花燈而得名。又因它最早出現在隴南市文縣玉壘鄉一帶,又稱為“玉壘花燈”。是來源於四川小秧歌劇,唱腔高亢、委婉、明朗,既有隴南民歌的特點,又有很重的川味。它的唱法也比較獨特,不象秦腔那樣的板腔,而是以角色腔加各種感情腔,再加上表現特定戲劇動俄民歌小調共同組成了該戲的唱腔形式。

歷史淵源

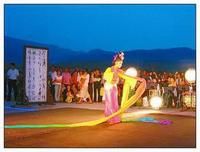

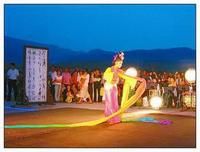

玉壘花燈戲,最早約出現在17世紀末(明末清初年間)。文縣和四川接壤, 玉壘花燈戲街頭表演這裡的先民有許多是從四川遷居過來的,最早的花燈戲就是從四川帶來的一種小秧歌劇,劇情比較簡單,人物不多,唱腔也較單一。在長期的流傳過程中,經過歷代民間藝人的不斷豐富完善,在表演程式上借鑑了秦腔,經過歷代民間藝人的不斷豐富完善,在表演程式上借鑑了秦腔、川劇的特點,音樂唱腔上吸取了隴南民歌、小曲音樂等特點,使花燈戲從最初的秧歌劇中脫胎而出,生、旦淨、丑角色齊全,成為一種較大型的民間戲曲。

玉壘花燈戲街頭表演這裡的先民有許多是從四川遷居過來的,最早的花燈戲就是從四川帶來的一種小秧歌劇,劇情比較簡單,人物不多,唱腔也較單一。在長期的流傳過程中,經過歷代民間藝人的不斷豐富完善,在表演程式上借鑑了秦腔,經過歷代民間藝人的不斷豐富完善,在表演程式上借鑑了秦腔、川劇的特點,音樂唱腔上吸取了隴南民歌、小曲音樂等特點,使花燈戲從最初的秧歌劇中脫胎而出,生、旦淨、丑角色齊全,成為一種較大型的民間戲曲。

演出形式

在流行過程中因受當地方言、民歌、習俗等影響而形成不同演唱和表演風格。花燈、茶燈、 玉壘花燈戲地花鼓等民間歌舞演出的盛況,明、清兩代地方志書有許多記載。其演出形式大體為兩種:一是有人物故事的“醜、旦劇唱”,被稱為地花鼓、竹馬燈、打對子和對子花燈等;二是“聯臂踏歌”的集體歌舞,習慣稱為“擺燈”和“跳燈”。這些地花鼓、花燈等民歌舞形式,經過長期的演變,有的吸收戲曲的程式規律,逐漸發展成花鼓戲;有的則較多地保持著花燈的歌舞特點,搬演戲曲故事,被稱為“燈戲”和“花燈戲”。由於各地自然地理環境的差異和歷史、政治、經濟、文化發展的不平衡,也由於流布地域的方言、音樂素材和風格以及受鄰近姊妹藝術影響的不同,各種花燈戲在劇目題材、聲腔結構、表演特點上,都各有特色,發展的歷史過程也不盡相同。

玉壘花燈戲地花鼓等民間歌舞演出的盛況,明、清兩代地方志書有許多記載。其演出形式大體為兩種:一是有人物故事的“醜、旦劇唱”,被稱為地花鼓、竹馬燈、打對子和對子花燈等;二是“聯臂踏歌”的集體歌舞,習慣稱為“擺燈”和“跳燈”。這些地花鼓、花燈等民歌舞形式,經過長期的演變,有的吸收戲曲的程式規律,逐漸發展成花鼓戲;有的則較多地保持著花燈的歌舞特點,搬演戲曲故事,被稱為“燈戲”和“花燈戲”。由於各地自然地理環境的差異和歷史、政治、經濟、文化發展的不平衡,也由於流布地域的方言、音樂素材和風格以及受鄰近姊妹藝術影響的不同,各種花燈戲在劇目題材、聲腔結構、表演特點上,都各有特色,發展的歷史過程也不盡相同。

主要特點

花燈戲的突出特徵是手不離扇、帕,載歌載舞,唱與做緊密結合。花燈戲唱腔高亢、 玉壘花燈戲演出委婉、明朗,既有隴南民歌的特點,又有很重的川味。它的唱法也比較獨特,不象秦腔那樣的板腔,而是以角色腔加各種感情腔,再加上表現特定戲劇動俄民歌小調共同組成了該戲的唱腔形式。因而有人說花燈戲的唱腔“講究統一性,力求變化性。”花燈戲劇目取材廣泛,較多源於民間日常生活和愛情題材,也有不少神話傳說和歷史故事題材。劇情曲折生動、風格質樸、簡潔風趣,具有較強的大眾性。玉壘花燈戲,是由當地的一種社火小戲演變成為地方戲曲的,因為花燈戲在春節正月十五開始演出,台前台後掛滿各種彩燈,彩燈歌舞交相輝映,“花燈戲”由此得名。

玉壘花燈戲演出委婉、明朗,既有隴南民歌的特點,又有很重的川味。它的唱法也比較獨特,不象秦腔那樣的板腔,而是以角色腔加各種感情腔,再加上表現特定戲劇動俄民歌小調共同組成了該戲的唱腔形式。因而有人說花燈戲的唱腔“講究統一性,力求變化性。”花燈戲劇目取材廣泛,較多源於民間日常生活和愛情題材,也有不少神話傳說和歷史故事題材。劇情曲折生動、風格質樸、簡潔風趣,具有較強的大眾性。玉壘花燈戲,是由當地的一種社火小戲演變成為地方戲曲的,因為花燈戲在春節正月十五開始演出,台前台後掛滿各種彩燈,彩燈歌舞交相輝映,“花燈戲”由此得名。

遺產保護

文縣的玉壘花燈戲歷史悠久,源遠流長,在玉壘鄉一帶民眾中廣泛流行,歷經百年而不衰。20世紀80年代改革開放以後,文縣文化部門和廣大文藝工作者對玉壘花燈戲進行了搶救性的蒐集、整理,對挖掘出來的傳統曲目進行包裝和改編,使文縣玉壘花燈戲重新煥發了青春,以獨具特色的魅力亮相城鄉文藝舞台。2008年,在資金嚴重短缺的情況下,投資2萬元挖掘和整理了玉壘花燈戲,製作了規範的文本、影像資料,初步完成了玉壘花燈戲報國家級非物質文化遺產的前期工作。

非遺信息

遺產級別:第一批甘肅省非物質文化遺產

批准單位:甘肅省人民政府

批准文號:甘政發[2006]78號

批准日期:2006-9-30

批准序號:36

項目編號:Ⅳ-8

項目名稱:玉壘花燈戲

申報單位:甘肅省隴南市文縣。 玉壘花燈戲街頭表演

玉壘花燈戲街頭表演 玉壘花燈戲

玉壘花燈戲 玉壘花燈戲演出

玉壘花燈戲演出