英文翻譯

OntheOriinofCourtBanquetMusic

歷史典故

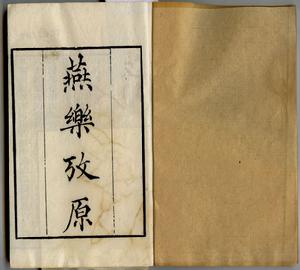

中國清代學者凌廷堪研究隋唐燕樂樂律理論的來源及其宮調體系的專著,6卷。燕樂考原凌廷堪(約1755~1809)字次仲,安徽歙縣人,曾任寧國府(今安徽)學教授,研究古代禮樂。他認為在樂律上後世俗樂與古雅樂之間,隔唐代燕樂一關,而唐代燕樂實以鄭譯所傳龜茲人蘇祗婆的琵琶樂調為本;又指出,琵琶樂調中五旦、七調之說,出於蘇祗婆的傳授,而十二律、八十四調之說,則出於鄭譯的推演。這些見解在一定程度上澄清了中國古代樂律發展史上的一些混亂概念。

百家爭議

該書匯集了不少史料,如唐段安節《樂府雜錄》(即《琵琶錄》)、《新唐書·禮樂志》、宋沈括《夢溪筆談》(樂律部

分)、宋王灼《碧雞漫志》、《宋史·樂志》、《遼史·樂志》、元周德清《中原音韻》等,加以比較,說明了唐代以來燕樂樂律演變的過程,並列出《七宮七羽表》、《七商七角表》、《燕樂合琴表》等,便於檢索參考。本書又通過校勘方法,校出所引材料中的一些文字訛誤之處。如《隋書·音樂志》所載鄭譯奏議中稱“雞識”即“南呂聲”,本書指出“南呂聲”應是“商聲”之誤,《宋史·樂志》所載高角《陽台雲》,或作“商角”,本書指出“商角”應是“高角”之誤,“高角”即“高大食角之省文”等。關於鄭譯所稱八十四調之說,該書已說明是“推演其(指龜茲琵琶樂律)聲”的結果,自然是采自中原的傳統音樂理論。當時西域各地還沒有鏇宮轉調的說法。鄭譯在引進龜茲樂律時,已採取使中原樂律與西域樂律相結合的方法,而以後的琵琶指法由於吸收了中原古琴的指法有很大的發展。但凌廷堪以為“自隋鄭譯推演龜茲琵琶以定律,無論雅樂俗樂皆源於此,不過緣飾以律呂之名而已”。此論斷失之偏頗,過分誇大了龜茲樂律在中原地區的影響。評論

又著《燕樂考原》六卷,以隋沛公鄭澤五旦七調之說,為燕樂之本,而參以段安節《琵琶錄》、張叔夏《詞原》、《遼史樂志》諸書,考之琴與琵琶之弦音,從《遼史》四旦定四均二十八調。自謂孤學獨鳴,無師無友,為宋以來講樂家所未悟焉。其《校禮堂文集》三十六卷,中如《九慰》、《七戒》、《兩晉辨亡論》、《十六國名臣序贊》,皆上推騷選;《鄉射五物考》、《九拜解》、《九祭解》、《釋牲》、《詩楚茨考》、《旅酬下》《為上解》,則專詁經;鹹具獨見。而卓然可傳者,推《復禮》三篇。大致言:“古聖使人復性者,學也,所學即禮也。孔子言‘顏淵問仁,孔子告之者惟禮焉爾。顏子嘆‘道之高堅前後迨博文約禮,然後如有所立',即立於禮之立也。子思言‘天命之為性,率性之謂道,修道之謂教'。所教者因人所當行而品節之,即禮也。盡乎禮,斯可以復性。故所謂格物者,物即理也;所謂慎獨者,亦即禮也。禮有節文、度數,非空言理者可托也。”蓋發先儒所未發雲。——支偉成《清代樸學大師列傳》

是凌氏晚年採用樸學的研究方法寫成的又一學術專著。卷一總論,鄭二宮聲七調,卷三商聲七調,卷四角聲七調,卷五羽聲七調,卷六後論。作者考查了燕樂二十八調在琵琶四弦上的音位,證明了隋唐燕樂源自西域、中亞,它與中國傳統的雅樂、清商樂有著不同的音樂特性;考證了燕樂聲、律、調、譜的特點及其歷史演變情況,並一一梳理,加以說明。書中指出:“燕樂之原,據《隋書·音樂志》出於龜茲琵琶,惟宮、商、角、羽四均,無徵聲。一均分為七調,四均故二十八調也。其器以琵琶為主,而眾音從之。”

書中對於二十八調調名,也一一列出,即:

正宮、高宮、中呂宮、道調宮、南呂宮、仙呂宮、黃鐘宮為七宮;越調、大食調、高大食調、雙調、小食調、歇指調、林鐘商為七商;大食角、高大食角、雙角、小食角、歇指角、林鐘角、越角為七角;中呂調、正平調、高平調、仙呂調、黃鐘羽、般涉調、高般涉調為七羽。(引文均見《燕樂三節》,黑龍江人民出版社198年出版)

此外,二十八調還有時號、俗稱等異名,凌氏對此亦有詳細的考證,茲不備引。至於本書的具體做法,簡單說是考證燕樂二十八調在琵琶四弦上的音位,並把考證內容按宮、商、角、羽四弦四調分列為全書的二、三、四、五卷,以卷六作為全書的總結。

音樂本身是一種藝術,在中國古代,禮樂政教並稱,音樂多用於娛樂,同時它又被賦予社會教化功能,正因為如此,古時樂學被列為經學,成為儒家六經之一(《樂經》或雲已佚,或雲樂本無經,《禮記·樂記》即其遺文)。由於樂學的地位很高,對於音樂基本技術的研究,比起一般典章制度的考證,自然會更加受到重視。凌廷堪以超人的智慧和艱苦卓絕的努力,寫成本書,為燕樂研究添上絢麗奪目的一筆,至今為學術界所稱道。

從學術傳承方面來看,明朝寧獻王《太和正音譜》曲本的編訂,世子朱載堉十二平均律的發明,以及清康熙帝重視和整理樂律,這些有關樂學研究的歷史背景,對凌廷堪無疑產生深刻的影響。

凌廷堪在燕樂研究中,難免還存在一些問題和不足這處。例如有關燕樂音階與雅樂不同的認識,對二十八調命名方式所持的見解,對於燕樂琵琶四弦四柱與後世琵琶四弦十二柱不同等問題的看法,都還存在一些問題。可喜的是,這些問題經過近現代燕樂研究已從乾嘉樸學對於一字一音一事一義的考證,推進到運用科學方法進行系統研究的軌道。

——洪湛侯《徽派樸學》

《燕樂考原》一書在詞學史上是一部劃時代的著作,它的寫作與出版,標誌著詞樂研究正式進入學術研究的視野,使得一向卑微的俗樂宮調之學由此進入學術的層面,而燕樂亦遂成專學。此書約成稿於嘉慶十一年,正式出版於嘉慶十六年,……(作者)雖以禮學名世,然於詞曲之學亦深有研究。

……

《燕樂考原》一書結構極為謹嚴,邏輯關係非常明確,《