簡介

熙和門

熙和門歷程

熙和門

熙和門特點

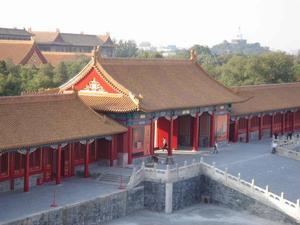

熙和門為屋宇式大門,西向,面闊5間,進深2間,黃琉璃瓦單檐歇山頂。七檁中柱式大木結構,徹上明造,檐下單昂三踩斗栱,龍錦枋心金線大點金鏇子彩畫。明次間脊步大門三槽,各安朱紅宮門2扇,嵌鎏金銅釘。梢間前後檐為坎牆槅扇窗,側面開門。現存建築為清代重建,故與協和門形制相仿而略有差異,體現了清代中期官式建築的特點。

特徵

熙和門坐落在高2.62m的基座上,前後各出長17.75m的礓磋慢道。門東側的慢道邊緣向外傾斜,和內金水河走勢取得一致。熙和門是由西華門進入前朝的必經之路,是外朝中路與西路武英殿、內閣等區域聯繫的樞紐。

用途

明代熙和門梢間曾為百官奏事之所。熙和門南北兩側各有11間廡房,黃琉璃瓦頂,連檐通脊,前出廊,後為風火檐。清代北側廡房為翻書房,南側為起居注館。