歷史沿革

瀘水縣

瀘水縣西漢武帝元封二年(公元前109年),瀘水屬益州郡比蘇縣。

東漢永平十年(公元67年),設益州西部都尉,十二年,改益州西部都尉置永昌郡,瀘水全境分屬於永昌郡的雟唐、比蘇兩縣。

蜀漢、西晉,縣境隸屬同東漢。

東晉,成帝鹹和年間分永昌置西河郡,瀘水屬西河郡的成昌、建安兩縣。

南朝,初期改郡為州,瀘水屬尹州地。

南詔政權時期,屬永昌節度地。

宋代大理政權時期,瀘水屬勝鄉郡。

元代,瀘水分屬雲龍甸軍民府(隸金齒撫司)和永昌府。

明萬曆四十八年(公元1620年),雲龍土知州段氏後裔段彩和段嘉麒分防瀘水怒江東岸的老窩、六庫地區。

清乾隆十七年(公元1752年),清朝政府鎮壓了弄更扒為首的傈僳族人民起義後,為加強其統治,在瀘水境怒江東岸設老窩、六庫兩土千總,隸雲龍州;怒江西岸置登埂、魯掌兩土千總和卯照土把總三個土司,隸永昌府保山縣。

民國二年(1913年),雲南地方政府為遏制英國對中國侵略,將保山縣屬的登埂、魯掌、卯照土司屬地和雲龍州屬的六庫、老窩土司轄地合併成立瀘水行政委員區,行政公署暫設於六庫,次年遷至魯掌,隸屬騰越道。

民國十八年(1929年),沿邊一線設定督辦,瀘水行政委員區隸屬雲南第一殖邊督縣概況辦公署(駐騰衝)。

民國二十一年(1932年),改行政委員區置瀘水設治局,隸屬騰衝督辦公署。

民國二十六年(1937年),抗日戰爭爆發後,瀘水先屬第六區行政督察專員公署,後屬第十二區行政督察專員公署(駐保山)。

民國三十七年(1948年)1月,由十二區行政督察專員公署改屬第十三區行政督察專員公署(駐維西),同年11月又劃回第十二區。

1950年1月13日,瀘水宣布和平解放,同時成立瀘水人民臨時政務委員會,設署於魯掌,同年6月1日成立瀘水設治局,隸屬於保山專區。

1951年2月,成立瀘水縣人民政府。

1954年,怒江傈僳族自治區成立,瀘水由保山專區劃歸怒江區管轄。

1957年1月,怒江傈僳族自治州成立,瀘水隸屬怒江傈僳族自治州。

1961年6月4日,根據《中緬邊界條約》,片馬、古浪、崗房由緬甸聯邦歸還中國,置片古崗特區,直轄於麗江專署。

1988年,改區為鄉(鎮),全市轄九個鄉(鎮)。

2016年,經國務院批准,同意撤銷瀘水縣,設立縣級瀘水市,以原瀘水縣的行政區域為瀘水市的行政區域,瀘水市人民政府駐六庫鎮龍江路1號。瀘水市由怒江傈僳族自治州管轄。

行政區劃

區劃沿革

瀘水縣

瀘水縣1954年,瀘水由保山專區劃歸怒江區管轄。

1954年6月,將原屬保山縣第十四區的丙 貢,蠻雲,付邦,賴茂等四個鄉劃歸瀘水縣。

1978年11月,雲龍縣老窩公社劃歸瀘水縣轄。

1986年12月,碧江縣撤銷建制,將原碧江縣古登,洛本卓2個鄉歸瀘水縣轄。

1987年10月,魯掌區改為魯掌鎮。

1988年3月,六庫區與六庫鎮合併成立六庫鎮,同年,改區為鄉(鎮),全市轄九個鄉(鎮)。

1992年,片馬撤鄉設鎮。

區劃詳情

截至2014年,瀘水市轄6鎮3鄉,共9個行政區,下設71個村和5個社區,共76個民眾自治組織,1130個村民小組。政府駐六庫鎮。

| 六庫鎮 | 片馬鎮 | 魯掌鎮 | 上江鎮 |

| 老窩鎮 | 大興地鎮 | 稱桿鄉 | 古登鄉 |

| 洛本卓白族鄉 | --- | --- | --- |

地理環境

位置境域

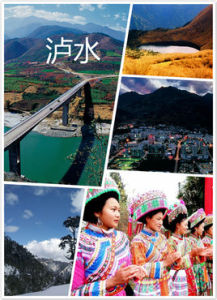

瀘水

瀘水地形地貌

瀘水地處橫斷山脈南端的滇西縱谷區:東部碧羅雪山與西部高黎貢山夾怒江由北向南縱 貫全境,呈“V”字地形,地勢北高南低;縣境東西最大橫距58公里,南北最大縱距95公里;東西兩大山脈縱橫交錯,高峰林立,最高海拔達4161.6米, 最低海拔為738米。

氣候

瀘水市境內氣候主要受印度洋熱帶季風的影響,表現為乾濕明顯,同時受複雜的地形背景和大氣環遊的影響,地域差異明顯,地形氣候,地方性氣候和局部性小氣候十分突出,有“一江 兩山 三氣侯”、“一山分四季,隔里不同天”之說,立體氣候特別明顯,從怒江谷底到山頂有亞熱帶,溫帶,寒帶三個氣候帶,具有較典型的垂直氣候帶譜,氣候垂直變化規律十分明顯。

水系

瀘水市境內有怒江。從河源至入海口全長3240公里,中國部分長2013公里,雲南段長650公里;總流域面積32.5萬平方公里,中國部分長13.78萬平方公里;徑流總量約700億立方米,省內流域面積3.35萬平方公里,占雲南省面積8.7%。上游除高大雪峰外山勢平緩,河谷平淺,湖沼廣布,中游處橫斷山區,山高谷深,水流湍急。兩岸支流大多垂直入江,乾支流構成羽狀水系。

自然資源

水資源

瀘水市境內水資源豐富,總量約42億立方米,其中多年平均水量40億立方米。怒江徑流總量約700億立方米;水量以雨水補給為主,大部分集中在夏季,多年變化不大。

土地資源

瀘水市土地總面積為478萬畝,其中林業用地355.2萬畝,占全縣總面積的74.2%,林用地中,有林地211.7萬畝,占59.6%;疏林地、14.8萬畝,占4.2%;灌木林地41.3萬畝,占11.6%;有林地中,用材林26.5萬畝,占12.5%;防護林11.3萬畝,占53.4%;薪炭林1.7萬畝,占0.8%;特種用途林57.7萬畝,占2.3%;經濟林22萬畝,占11.6%,乾果基地建設已初具規模;竹林11.4萬畝,占5.4%,國有林地172.9萬畝,占48.7%。在國有林地中,自然保護區69.8萬畝,占40.4%;州屬鳳凰林場6.3萬畝,占3.7%;縣國有林地7萬畝,占55.9%。

非林地總面積123.6萬畝,占全縣總面積的25.5%。其中農地86萬畝,占非林地的69.7%,到目前為止逐步退耕還林,有所減少;牧地1.5萬畝,占1.2%;水域1.7萬畝,占1.3%; 未利用土地24.6萬畝,占19.9%;其它9.7萬畝,占7.0%。

礦產資源

金屬礦產資源

瀘水市境內除非金屬礦產品以外還蘊藏著較豐富的錫、鎢、鉛、鉬、銅、鐵、鋅、矽等十多種貴重金屬礦。石缸河、志奔山、稱戛部分村均為大錫產地。五權樹、岩房、魯祖均為鎢產地。上江為銅、鐵礦產地。稱戛自把村為鉛、鋅的主產地。古登鄉加奪瑪為鋁主產地。錫、鎢、鉛、矽的貯量極為豐富,老窩鄉是該縣煤礦主產地。

非金屬礦產品

瀘水大理石資源十分豐富。主要分布在高黎貢山東坡,長達110多公里的怒江兩岸。品種有漢白玉、羊脂玉、雪花白、雪裡翠、貢翠、貢紅、彩花、水花、點綠等。其它還有水晶石、電氣石、綠柱石等。被人們稱為地下寶庫。

人口民族

人口

截至2013年,總人口15.9萬人,少數民族人口占總人口的87.4%。

民族

少數民族以傈僳族為主,約占總人口的55%。另外還有白、彝、景頗等20個民族

旅遊資源

聽命湖

聽命湖在距片馬不遠的地方,有一個神話般的湖泊,人們叫它聽命湖。聽命湖位於瀘水市片馬東北部,距離高黎貢山風雪丫口600米的地方。海拔約3540米,從瀘水市出發到聽命湖,要攀越陡峭的山谷,穿過茫茫林海和高山灌木林,道路崎嶇。聽命湖清碧透明,水深莫測,凜冽如冰,四周森林密布,野生動物在四周棲息遊蕩,國家保護珍稀動物灰腹角子雉、山驢、金絲猴、小熊貓、羚羊等就常年生活在這裡。湖區的景色隨著四季的變化而不同,春天,雪山融化的涓涓雪水匯入湖中,漫山的杜鵑點綴四野,這裡是一片甦醒的野生動物的樂園;夏天,蔥綠的林間百花盛開,雲海茫茫;秋天,碧藍的湖水倒映著岸邊金黃的樹葉,秋高氣爽;冬天,寒凝大地,這裡一片寧靜。

聽命湖籠罩著神秘的色彩。人們到這裡只能輕聲細語地說話,如果大聲叫喊,頃刻間便會風雨交加,冰雹突然而至,因此人們又把它稱作迷人湖。其實,這都是湖區上空瀰漫著飽和水分的濃霧,遇到聲波震動,就凝聚成雨和冰雹的緣故。過去,凡遇到大旱之年,山下的百姓就準備好祭祀品和雨具,到聽命湖畔祈求天神降雨。人們擺好祭品,搭好雨棚,然後載歌載舞,瞬息,聽命湖上空便烏雲翻騰,風雨隨之而來。

三江併流

概述

“三江併流”的三江,是中外聞名的金沙江、瀾滄江和怒江。位於東經98°——100°30',北緯25°30'——29°區域滇西北橫斷山脈縱谷之中。這三條同源於青藏高原的大江,在雲南省西北部地區並肩而流約170多公里,穿越於擔當力卡山、高黎貢山、怒山和雲嶺等崇山峻岭間,其間瀾滄江與金沙江最短直線距離為66.3公里,而瀾滄江與怒江的最短直線距離僅18.6公里,構成了世界唯一的“江水併流而不交匯”的奇特景觀。

金沙江由北東去,匯集雅壟江、大渡河、嘉陵江,於是中國便有了長江,最終流入太平洋。瀾滄江由北南下緩緩而流,穿越國界便成了國際河流湄公河的上游。怒江從北南下奔騰急湍進入緬甸便成了薩爾溫江的上游。這兩條河最終流入印度洋。

“三江併流”區域包括雲南省西北部的迪慶藏族自治州、麗江地區、怒江傈僳族自治州,總面積約為3.5萬平方公里。這一區域海拔變化呈垂直分布,從760米的怒江乾熱河谷到6740米的卡瓦格博峰,可謂是“一天有四季,十里不同天”。這裡既有高山峽谷、雪峰冰川等地質遺蹟,又有激流險灘、森林草甸、高原湖泊等自然風光,同時還是世界生物多樣性最豐富的地區之一,共匯聚了5000種以上的高等植物和800餘種動物,珍貴的滇金絲猴、亞洲象、野牛等都在這裡尋找最後的避難所。

“三江併流”景區內有包括虎跳峽、怒江大峽谷、梅里雪山、瀘沽湖、碧塔海、玉龍雪山等海內外聞名的11處自然奇觀。同時這裡還有豐富的人文景觀,共有漢、藏、納西、傈僳、獨龍、普米、怒族等16個民族的80多萬人,是世界上罕見的多民族、多文字、多語言、多種宗教信仰、多種生產生活方式、多種風俗習慣並存的匯聚區,受到國內外人文學界的高度重視。長期以來,“三江併流”區域一直是科學家、探險家和旅遊者的嚮往之地,他們對此區域顯著的科學價值、美學意義和少數民族獨特文化給予了高度評價。三江併流地區1988年經中國國務院批准設立為中國國家級風景名勝區。2002年1月,“三江併流”風景區由國家正式向聯合國教科文組織申報世界自然遺產。

“三江併流”國家公園(重點風景名勝區)位於青藏高原東南緣雲南省西北部。區內,怒江(薩爾溫江上游)、瀾滄江(湄公河上游)和金沙江(長江上游)自北向南並肩而行,穿越於橫斷山脈的擔當卡山、高黎貢山、怒山和雲嶺等崇山峻岭間,故名“三江併流”。

三條江在橫斷山區平行流動約170公里,流經雲南省西部的迪慶藏族自治州,怒江傈僳族自治州和麗江地區。“三江併流”區域面積三萬四千多平方千米,海拔從760米的怒江河谷到6740米的卡瓦格博峰,高差近6000米。區域內有眾多雪山、冰川、高山湖泊、開闊的高原面以及典型的高山峽谷地貌。

民族和人口

“三江併流”風景名勝規劃區域包含三州八縣,其總人口80萬人。該區域人口密度為21人/平方公里。其中少數民族人口占總人口的86%。區內主要有藏、納西、白、彝、傈僳、普米、怒、獨龍等少數民族在此生息繁衍。各民族為適應“三江併流”自然環境的多樣性,創造了各具特色的民族傳統文化,使其成為世界罕見的多民族、多語言、多文字、多種宗教信仰、多種生產生活方式和多種風俗習慣並存的匯聚區,留下了豐厚的歷史文化遺產,形成了難以計數的歷史文化古蹟。

“三江併流”地區具有顯著的世界價值標準Ⅰ:“提名地是反映地球演化主要階段的傑出代表”“三江併流”區域是反映地球演化重大事件的關鍵地區,如特提斯演化歷史,印度板塊與歐洲板塊碰撞,橫斷山脈形成,青藏高原隆升等的關鍵地區,也是各種高山地貌及其演化的代表性地區。

“三江併流”區域是世界上擠壓最緊、壓縮最窄的巨型複合造山帶,在約150千米寬的範圍內,高山與大江交替展布,形成世界上獨有的三江併流奇觀。

標準Ⅱ:“提名地是陸地、淡水生態系統及動植物群落演化發展中,反映其重要的、不斷進化的生態和生物過程的傑出代表”。

“三江併流”區域是世界上生物多樣性最豐富的地區之一,由於海拔高差達6000米,這裡雲集了相當於北半球、南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶、暖溫帶、溫帶、寒溫帶和寒帶等多種氣候類型和生物群落,是歐來大陸生態環境的縮影。同時,由於未受到第四紀冰期時大陸冰川的復蓋,“三江併流”區域成為歐亞大陸生物物種南來北往的主要通道和避難所。“三江併流”區域占中國國土面積不到0.4%,但擁有中國20%以上的高等植物,包括200餘科、1200餘屬,6000種以上。“三江併流”區域現錄有哺乳動物173種,鳥類417種,爬行類59種,兩棲類36種,淡水魚76種,鳳蝶類昆蟲31種,這些動物種數均達中國總數的25%以上。“三江併流”區域是歐亞大陸生物群落最豐富的地區,有10個植被型,23個植被亞型,90餘個群系,擁有北半球絕大多數的生物群落類型,幾乎是北半球生物生態環境的縮影。

標準Ⅲ:“提名地具有超乎尋常的自然現象或非同一般的自然美和美學價值”。

“三江併流”區域多種多樣的景觀展現了無以倫比的自然美,除“三江併流”奇觀外,還有壯觀的雪山冰川,險峻的峽谷急流,開闊的高山草甸,明澈清淨的高山湖泊,秀美的高山丹霞峰叢和喀斯特台地。除了沙漠和海洋景觀,“三江併流”區域幾乎匯聚了北半球各類自然景觀。

景觀類型之多,內容豐富,景觀質量之高舉世罕見。從海拔760米至6740米的立體植被和從亞熱帶到寒帶的立體氣候,加之極豐富的地貌景觀和生物多樣性,使“三江併流”區域成為世界少有、珍貴而理想的,適應不同層次和背景人們專業旅遊、科考、研究、探險的聖地。標準Ⅳ:“提名地包含最重要而有意義、保持生物多樣性的自然棲息地,包括那些從科學和保護角度看,擁有瀕危物種的棲息地”。

“三江併流”區域由於其獨特的地理位置,是第四紀冰期歐亞大陸生物的主要避難所,本地區不僅保留了生物多樣性,而且一直是珍稀和瀕危動植物的避難所。目前擁有37種雲南省級保護植物,34種中國國家級保護植物,77種中國國家級保護動物,79種動物列入CIES名錄。提名地還是包辦上著名的動、植物標本模式產地之一。採集到的植物模式標本約1500種,動物模式標本80餘種,“三江併流”區域是歐亞大陸主要的動、植物分化中心和起源中心,區域內動物物種原始與特化並存,孑遺種類與進化種類混生,原始類群多,特有類群多,單型屬或寡型屬的種多。

“三江併流”區域是南北交錯,東西匯合,地理成分複雜,特有成分突出的橫斷山區生物區系的典型代表和核心地帶,是中國生物多樣性最豐富的地區。名列中國生物多樣性保護17個“關鍵地區”的第一位。

行政管理方面,由省政府責成“雲南省三江併流國家重點風景名勝區管理辦公室”從行業行政管理角度進行總體調控。由三個地、州各自對本轄區範圍內的自然保區護及景區、景點進行管理。目前,在省管理辦公室以下,各地、州政府都設立了專門的行政管理部門—三江併流風景名勝區管理辦公室,負責根據政府的授權具體執行本片區的行政管理職能。另外,還設立了3個管理站、所對重要區域進行重點保護和管理 。真實性和整體性的保證

“三江併流”區域由於地處偏遠,地域廣闊,是世界上最少受人類活動影 響的地區之一。“三江併流”區域中許多地區至今仍為人類尚未涉足的原始狀態,其優越的自然品質充分滿足整體性條件的要求。

“三江併流”區域是迄今中國所申報的面積最大的一個世界自然遺產地,保護好這一地區,不僅可以使人類共有的遺產得以保留,而且對生活在其下游的幾億人也具有重 要意義。因而對這一地區的保護和管理從中央政府到地方政府都給予了高度重視。為了保證有效的保護和有序的管理,目前,從中國中央政府到雲南省地方政府都統一採取條塊結合,上下一致的管理模式。分級管理與分區管理相結合,行政管理與技術支持相輔助。著重從健全法律規章,完善規劃設計入手,從中央到地方的各級行業主管部門都嚴格遵照法律,法規和規劃的要求進行管理。

高黎貢山國家級自然保護區

高黎貢山保護區具有比較完整的山地生態系統垂直帶譜,並保存著許多古老珍稀物種群,孕育出相當多的生氣特產種類。保護區的垂直譜多而齊全,是橫斷山區最具代表性的一個垂直帶譜。

怒江流域·月亮山風景名勝區

位於高黎貢山片區中部,與自然保護區的福貢、瀘水區域相毗鄰,是世界遺產申報地怒江流域峽谷地貌和高山喀斯特溶洞地貌景觀的典型展示區,總面積44550公頃。

怒江流域·片馬風景名勝區

位於瀘水市境內,高黎貢山自然保護區六庫區域北側,西與緬甸接壤,東抵怒江西岸,總面積23910公頃。做為世界遺產申報地怒江流域的對外開放展示景區,集中了包括“滴水岩瀑布、躍進橋溫泉群、老窩山峽谷、片馬原始森林植被、小江山水風光”等多種景觀類型,是怒江流域景觀多樣性的集中展示區。

怒江流域·老窩山景區

位於維西縣西部,瀾滄江西岸中挑、維登鄉轄區內,以老窩村為中心,面積92000公頃。該景區以高山野生花卉種質基地及大面積草甸、湖泊為主要資源優勢,典型保護區包括:新化湖、窪底山、岩洞、栗地坪等。

怒江流域·貢山景區

位於怒江上游,與高黎貢山自然保護區的周邊協調保護地帶,是怒江流域河流抬升作用和河流階地景觀,以及高山河谷區典型人居環境景觀的集中展示區域,總面積98690公頃。

飛來石

距六庫90公里,海拔1300米,位於怒江東岸匹河民族中學院內,重約500餘噸,高3米多,直徑2米多。

老虎跳峽

距六庫50公里,海拔為1150米,峽長10公里,最窄處為10米,落差為20米。傈僳語稱為“臘跨洛”和“臘瑪登培”,即老虎跳峽谷之意。

片馬

距六庫90公里,其南北西三面與緬甸毗鄰,南北長24公里,總面積160平方公里。境內最高海拔為3852.30米,相對海拔高度差為2252.30米。有著“自古片馬無窮山”之說。

抗英勝利紀念碑

1985年建立於片馬,建築面積950平方米,紀念碑高20米,碑體由三把劍和三面盾組成,象徵漢、傈僳族、怒族團結抗英的事跡。胡耀邦同志為紀念碑題了字:“片馬人民抗英勝利紀念碑”。

經濟社會

綜合

2008全年實現生產總值136470萬元,同比增長14.57%,完成年計畫137800萬元的99.03%。其中:第一產業實現增加值18935萬元,與去年同期相比增速為4.61%,完成年計畫17000萬元的111.38%;第二產業實現增加值44219萬元,與去年同期相比增速為36.72%,完成年計畫58800萬元的75.2%。其中:工業增加值32846萬元,增長38.84%,建築業增加值11373萬元,增長30.11%;第三產業實現增加值73316萬元,與去年同期相比增速為6.72%,完成年計畫72000萬元的101.83%。三次產業結構比重為13.9:32.4:53.7。人均生產總值8309元,增長11.37%。

農業

全年實現農林牧漁及其服務業總產值31760萬元,比上年同期增長13.59%。農民人均純收入完成1651元,同比增長20.25%。 全縣糧食產量完成54882噸,同比增長5.44%,糧食播種面積29436公頃,同比增長21.09%,耕地面積12815公頃,同比增長0.2%。肉類總產量完成12066噸,同比增長

24.6%。其中:豬肉8681噸,同比增長24.87%;牛肉995噸,同比增長19.45%;羊肉1094噸,與去年同期相比增長25.75%;大牲畜存欄64304頭,同比增長4.7%;生豬存欄量205020頭,同比增長9.39%;羊存欄146885隻,同比增長4.03%;豬出欄144686頭,同比增長24.88%;牛出欄9957頭,同比增長19.57%;羊出欄64404隻,同比增長25.88%。

工業與鄉鎮企業

全縣工業完成總產值94512萬元,同比增長28.64%。其中:規模以上工業企業完成57330萬元,同比增長24.89%,規模以下完成37182萬元,同比增長35.86%。 鄉鎮企業營業收入完成126801萬元,同比增長29.53%。

商業

全社會消費品零售額 全縣實現社會消費品零售總額47999萬元,同比增長21.43%,完成年計畫44700萬元的107.38%。

五. 固定資產投資

全縣完成全社會固定資產投資額119796萬元,同比增長28.79%。

財政和金融

全縣財政總收入完成48320萬元,同比增長30.61%,地方財政收入完成8927萬元,同比增長24.18%,完成年計畫8600萬元的103.8%;財政支出46680萬元,同比增長25.65%。 全縣實現稅收11932萬元,同比增長48.13%;其中,國稅完成7772萬元,同比增長67.39%,地稅完成4160萬元,同比增長21.92%。 金融機構各項存款餘額259252萬元,同比增長27.79%,各項貸款餘額186195萬元,同比增長21.3%,現金收入386513萬元,同比增長2.5%,現金支出429258萬元,同比增長2.65%。

教育

普通中學在校學生數9576人,其中國中6398人,國小在校學生數16217人,在園幼兒數1708人。學齡兒童淨入學率98.11%,國中學齡人口毛入學率93.18%。普通中學專任教師685人,其中國中441人。國小專任教師1345人。

人口

全縣年末常住人口167012人,同比增長3.42%,其中農業人口132567人,同比增長2.19%。出生率7.98‰,死亡率4.42‰,自然增長率3.56‰。

衛生

衛生機構數19個,衛生機構床位數581張,其中:醫院床位數329張,衛生院床位數252張。專業衛生技術人員849人。

職工工資與勞動保障

職工工資總額31373萬元,同比增長16.09%,其中國有單位27059元,同比增長14.37%。職工年平均貨幣工資23911元,同比增長14.77%,其中國有單位24220元,同比增長13.11%。參加養老保險職工人數2545人,參加醫療保險職工人數7681人,參加失業保險職工人數3849人。 注:財政金融、教育衛生、勞動工資為法定數;農、工、商數據為年快報數,GDP為初步測算數。

社會事業

教育

2008-2009學年度,全縣各類學校有237所,其中完全中學2所、職業技術學校1所、初級中學6所、九年一貫制學校1所、國小74所,教學點146個(含一師一校103所)、幼 兒園5所。國小691個教學班在校生16217人,國小適齡兒童13830人,已入學13707人,適齡兒童入學率達99.11%,比2007-2008年度提高了0.31個百分點,適齡少年6352人,國中階段在校生6338人139個教學班,國中毛入學率為99.70%,比2007-2008年度提高了2.17個百分點,幼稚園42個班1294人,學前班17個班414人。至2009年,全縣文盲率已降至0.67%,比2007-2008年度下降了0.08個百分點。全縣國小占地面積598830平方 米,人均36.93平方米;國小校舍建築面積120386平方米,生均7.42平方米;國中占地面積239049.5平方米,人均36.92平方米;國中校舍建築面積56263平方米,人均8.8平方米;全縣校舍面積241210平方米(其中危房面積35215平方米)。現有教職工2901人(其中州直 585人,計畫外臨時工405人),國小專任教師1345人,國中專任教師441人,瀘水市於1999年實現基本普及六年義務教育,2006年全縣基本實現 “兩基”工作目標,全縣人均受教育年限從實現“普六”時5.8年提高到2006年實現“兩基”工作目標時的6.45年。

衛生

截至2007年,全縣共有各類醫療機構99個,其中縣直醫療衛生機構4個,鄉鎮衛生院9個,村衛生室75個,營利性醫療機構11個,縣鄉兩級設有病床300張,每千人擁有病床1.9張,在職幹部職工407人、其中衛技人員332人、衛生人員結構比例為:副高職稱11人、中職75人,初級246人;文化程度為:本科8人、專科144人、中專229人、高中14人、國中12人,共有鄉村醫生157人。縣衛生局下轄有縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣疾病預防控制中心、縣衛生局衛生監督所、9個鄉(鎮)衛生院和75個村衛生室。與2002年相比,增設了1個縣直醫療衛生機構、1個鄉鎮衛生院、2個村衛生室和2個辦公室;增加了5個高級職稱衛技人員、8個鄉村醫生。

勞動保障

2007年職工工資總額31373萬元,同比2006年增長16.09%,其中國有單位27059元,同比2006年增長14.37%。職工年平均貨幣工資23911元,同比2006年增長14.77%,其中國有單位24220元,同比2006年增長13.11%。參加養老保險職工人數2545人,參加醫療保險職工人數7681人,參加失業保險職工人數3849人。

交通設施

瀘水交通形成了以六庫為中心,東走大理、蘭坪、直達昆明,南連保山至德宏,西旅中緬邊境口岸片馬,北接福貢、貢山的交通運輸網路骨架。全縣擁有客運站點4個,在冊汽車修理廠等維修企業118戶,汽車檢測站1戶,計程車公司3戶,公交公司1戶,駕駛員培訓站3戶,貨運汽車537輛(包括危險貨物運輸車輛10輛),客運班車205輛,計程車209輛,微型車210輛,農用拖拉機157輛,共開通客運班線18條。