簡介

潘曉雲

潘曉雲潘曉雲,當代著名花鳥畫家,1958年出生於湖北荊州,1983年畢業於師範美術教育專業,1986年畢業於中國美術學院花鳥畫專業研究生班。中國現代美術研究院中國畫專業委員會主任委員、中國花鳥畫研究院副院長、北京師範大學首屆中國畫高研班花鳥畫專業導師、中國美術家協會會員、中國大學生藝術節評審、中國藝術研究院特聘研究員、湖北省畫院特聘畫家、北京朝陽畫院畫家。

作品入選中國首屆寫意畫展、中國花鳥畫學術邀請展、全球華人精英藝術家作品展、當代中國畫名家邀請展、北京奧運精神·中國畫名家作品展、上海世博會全國美術作品展優秀獎、美國林肯中心繪畫作品展、日本東京都藝術節優秀作品展等國內外大型學術展覽。不少作品已經被中南海、人民大會堂、文化部、民革中央、亞足聯、全國婦聯,聯合國總部、美國花旗銀行、東京都日中友好協會、中國台灣省政府、澳大利亞BHP集團、德國政府機構收藏。

朋友評價

潘曉雲

潘曉雲我與潘曉雲先生相識於2007年一次國際水墨論壇上。斗轉星移,不知不覺間,我們都又在藝術之路上奔波了5個春秋。2007年秋,初次觀看潘曉雲先生在國際水墨論壇上作品展覽,參觀之後我很有感觸,欣然給潘曉雲先生寫下“墨蘸慧思點凡塵”的文章以抒欣賞之快感。

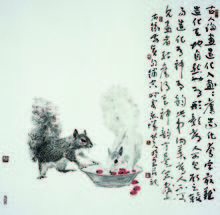

中國花鳥畫創作的最高境界是情趣美,畫花鳥最難也在於畫出情趣。潘曉雲先生的畫,卻做到了畫裡有情,畫外有畫,情景交融,把花鳥畫畫出神來了,畫出情來了。

潘曉雲

潘曉雲中國花鳥畫發展到當代,藝術家們在繼承與革新方面有著多樣的見解。縱覽潘曉雲先生的作品,既保持了中國花鳥畫的傳統精神,又形成了自己的個人風貌,達到了思想性與藝術性的和諧統一。潘曉雲先生的筆墨功夫深厚,線條老辣嫻熟。他作品中的點、線、面都不是做出來的,是真正的筆墨功夫。其作品多以筆墨情趣取勝,清潤華滋,韻律生動。

潘曉雲

潘曉雲品潘曉雲先生的畫如讀白居易的詩,藝術語言通俗易懂,明白曉暢,從不故弄玄虛。潘曉雲先生的作品講究構圖,巧妙多變,善於立意,意境翻新。作品中有一些構圖,一些章法,自成一家。如他的一些水墨長卷和小品等,其構圖巧妙而自創新意,前人鮮有問津。羅丹說,“不缺少美,只缺少發現美的眼睛”。

潘曉雲先生善於發現生活中的美,他能夠及時捕捉生活中的感受,抓住花鳥的生動姿態,將它們付諸筆端。因此,他的作品生活氣息濃厚,一鳥一蟲皆有神,一枝一葉總關情,花鳥畫既傳神又傳情,這就是很高的境界了。

正所謂道之為物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。惚兮恍兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精。甚精甚真,其中有信。

徐悲鴻先生曾經從中國美術範圍指出:“吾國最高美術屬於畫,畫中最美之品為花鳥。”因為花鳥畫有著他國缺少的諸多東西,中國繪畫史上花鳥之造詣自宋至今九百年,精神的思致高逸,境界的不限於人群自我,表現的大氣磅礴、和諧生動,仍中國藝術獨特品性和中國民族的特殊精神的表現。

潘曉雲先生取法傳統,但又加以自己對寫意花鳥畫的體悟,以濃墨和色彩相呼應,留白襯之,花與樹枝前後左右伸展交錯,枝頭或花朵累累,或花蕾初綻,或吐蕊怒放,正側偃仰千姿百態,且濃淡相映,筆法清淡,疏淡清雅之致益彰,別具一番情趣。潘曉雲先生的花鳥畫給我的突出感覺是作品富有生氣,畫面簡潔明快,格調清新典雅,可以看出,他不但較好地掌握了傳統筆墨技巧,而且在盡力展示自己的筆墨特徵,如用筆沉穩中見靈動,輕重疾徐運用的恰到好處,用筆用墨到位,而不死板,濃淡輕重厚薄處理得當,破墨、潑墨、宿墨,用筆的中鋒、側鋒、逆鋒、飛白等都運用的自然和諧。在章法布局上十分注重線、形及黑白的平面構成。通過點的大小多少,線的長短、粗細、曲直、面的形狀大小,黑白及色塊的對比,運用排比、錯落、呼應等手段組成富有節奏、韻律的畫面,所以畫面充滿了勃勃生機,並給人以現代感。

潘曉雲

潘曉雲在創作思想上潘曉雲先生的花鳥畫一方面有理性思辨的成分,這樣使創作主體努力辨知存在於自身意識中的外部世界的精神實體。另一方面由筆墨的變化帶動畫面表達的情趣化,使畫面由一般的形與神的關係逐漸變為境與意的關係。這也就是潘曉雲先生的寫意花鳥畫可以化俗為雅、變艷為秀,但卻不狂疏、也不萎靡。於籬落水邊,幽蘭雜卉中拾取詩情畫意,在技法上能博古通今,表現對象上體現筆墨與詩情,是當代少有的具有自己風格的花鳥畫家。的確,藝術道路的探索是艱苦的,是孤寂的,獨往獨行的,而不是“熱熱鬧鬧”、“輕輕鬆鬆”的。因為中國書畫是大器晚成的藝術,它不但要求追隨它的人全身心的投入,而且還需要對自然、社會、人生、創作、理論,通過長期的靜觀和感悟,有較大的容納和儲量,需要對傳統文化有著廣泛與深入的理解,最後體現在紙上的那幾筆是畫家人生體驗與審美情趣、藝術實踐的綜合體現。

合併圖冊

合併圖冊可以說,藝術水平的高低,象水漲船高一樣,是自然形成的,那種急功近利,甚至企圖想走“近道”的人,心情可以理解,但終究不能代替事實。時下,那種名氣很大,畫卻很一般的人不是太多了嗎?所以,古人云:“畫求格之高,其道有四:一曰清心地以消俗慮;二曰善讀書以明理境;三曰卻早譽以幾遠道;四曰親風雅以正體裁。具此四者,格不求高而自高矣。”古人的幾句話寫在此文之後,與潘曉雲先生共勉。(文 蘇州 懶頭陀)

藝術意蘊

潘曉雲

潘曉雲殘荷溪水兀立,水鳥淺灘自鳴,漸行漸進走入水鄉的深處,這樣的畫面,讓人讀來心恆神定,詩意淡雅,氛圍悠閒,縈繞在記憶中不消散,沒有人不在這樣的藝術精品前駐足留戀,真有大巧若拙,言不盡言;用之不分,乃凝於神的韻味。藝術源於生活,無論是陽春白雪還是下里巴人,只要欣賞者產生了美的觸動,創作者的基本目標就達到了,曉雲兄的花鳥畫就是基於這種出發點進行創作的。由於生活環境的差異,每個人的審美取向也有所不同,想要做到雅俗共賞經常成為我們當代許多藝術家的些許遺憾。咋看來,也許有人會覺得曉雲兄的畫無味,但“無味”也是一種味,而且是最高的味。王弼的“以恬淡為味。”即所謂“恬淡為上,勝而不美。”老子認為這種恬淡正是道的體現,即“道之出口,淡乎其味。”後來唐末司空圖在理論中,以及後來的清代石濤、朱耷(八大山人)和揚州八怪在創作中,都繼承和發展了老子的這種精神,

從而在中國藝術史上形成了獨具一格的審美趣味和審美風格,淡中見味。曉雲兄在畫花鳥畫上幾十年孜孜以求,追求意境上的恬淡美,一方面繼承了前人的技法,同時更注重對藝術創作的情感意境的建設。當欣賞一幅寫實作品時,往往會被畫面所再現的景觀和人物所吸引,此時審美判斷趨向與認知性,而意境的體味和把玩暫時被忘卻了。藝術發展到今日,寫實性的再現早已不是藝術的圭臬,情感的表達被日益凸顯。藝術的存在是為了喚起人對生活的感受,而不在於複習人的認知能力,藝術作品需要“景以情合,情以景生,唯意所適”。在《留得的殘荷聽雨聲》中,一隻慢慢前行的鳥象徵了畫家在藝術道路上“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”的精神;兩爿殘荷表明歷經風雨,但依舊笑對人生的氣度。正好切合了“景中生情,情中含景”之味。

寫意畫易,但難有風格,非有庖丁解牛之筆墨功夫者難以駕馭,而筆墨之妙豈是幾日就能學得,沒有多年的寒來暑往不可習的,沒有因一筆而茶飯不思的體味難獲,若要有自己的個人風格,那就須要真有點性之生呼氣也。曉雲兄今日之成就,除了百倍的不懈努力,也有他自幼酷愛畫畫,以畫畫為生活樂趣的天賦有關。二十年來,當一些朋友開始把麻將這門國粹重拾時,他閉門以畫畫為樂;當另一些朋友開始投身股市,他依舊默默的以畫畫為趣。昨天大家都覺得曉雲痴迷,今天看到曉雲寫情寫意時,都不禁驚嘆這些既不失傳統,有帶有明個人風格的“野鴨爭渡,好花引蜂”。

花鳥樹木皆自然造化,曉雲寫意“意在筆先,定則;趣在法外,化機也”,中華文化千載傳承,藝術精品矚目海外,我們的民族精粹藝術須要曉雲兄這樣的當代藝術家們薪火相傳,民族藝術之甚幸矣!

潘曉雲作品賞析

潘曉雲作品

潘曉雲作品