簡介

趙家堡素有“五里三城”之稱,其布局立意,處處仿照兩宋故都。該城堡內外兩道城牆,外城是條石砌基的三合土牆,高6米,寬2米,周長1082米,築東西南北四個城門。東門橫匾刻“東方鉅障”,南門刻“丹鼎鍾祥”,西門刻“碩高居勝”。

趙家堡素有“五里三城”之稱,其布局立意,處處仿照兩宋故都。該城堡內外兩道城牆,外城是條石砌基的三合土牆,高6米,寬2米,周長1082米,築東西南北四個城門。東門橫匾刻“東方鉅障”,南門刻“丹鼎鍾祥”,西門刻“碩高居勝”。趙家堡位於中國福建省漳浦縣湖西鄉碩高山(盆地中的丘陵),距漳州市漳浦城關東北30多公里(亦名趙家城)。為南宋末年皇族閩沖郡王趙若和的十代裔孫、明代隆慶五年進士趙范於明朝時萬曆二十八年(1600年)所興建的建築群,其子趙義於崇禎七年擴建,該建築為一具防禦性能的園林式居民城,由於舊志稱“官建”的為城,“私建”的為堡,故稱它為趙家堡。

其建築仿造宋朝故都汴京建造。目前居住趙姓皇室後裔家族700餘人。它是宋朝滅亡後,趙家皇族後裔在元兵追殺下隱姓埋名,立意聚族而居的建築群;是為思慕祖宗帝業,仿北宋古都開封布局建造的防寇城堡,是現存世界上唯一的滅國王族建居的城堡。

趙家堡素有“五里三城”之稱,其布局立意,處處仿照兩宋故都。該城堡內外兩道城牆,外城是條石砌基的三合土牆,高6米,寬2米,周長1082米,築東西南北四個城門。東門橫匾刻“東方鉅障”,南門刻“丹鼎鍾祥”,西門刻“碩高居勝”。

歷史沿革

漳州趙家堡

漳州趙家堡在福建漳浦縣畲鄉湖西碩高山下,方圓0.5公里,距城關38公里,距漳州市區90公里,是南宋末年皇族閩沖郡王趙若和(宋太祖趙匡胤之弟趙匡美的第10世孫)流亡避難隱居的一個古城堡,俗稱趙家堡。1985年,列為第二批省級文物保護單位。

趙若和是宋太祖趙匡胤三弟、魏王趙廷美十代孫,他的曾祖趙彥卿(魏王第七代孫),於“靖康之變”時從開封遷移入閩,居福州鳳凰橋(今福州市城門鄉林浦村),生子賽夫、寤夫。賽夫生時;寤夫生時、時。時於理宗時封宜亭侯,生若和。理宗之子度宗崩於鹹淳十年(1265年),僅三十多歲,遺下三個年幼的皇子:全皇后生的趙顯繼皇位,是為恭帝,翌年(南宋德祐元年)元軍占領南宋都城杭州,謝太皇太后率全皇后及幼帝投降,全皇后與幼帝被挾北去。大臣們擁楊淑妃生的皇子趙昰在福州稱帝,改元景炎,尊楊淑妃為太后。

那時,生於福州的趙若和年方十四,被封為閩沖郡王,隨小朝廷南遷。翌年,趙昰病逝於廣東淺灣,俞修容生的皇子趙昺繼承皇位,改元祥興。祥興二年(1279年)南宋在崖山決戰時敗亡,楊太后於投海前,命侍臣黃材及宣慰使許達甫砍斷釘連各船的鐵纜,率十六船突圍,欲到福州圖謀恢復。遇颶風,只剩四船沒有沉沒,來到浯嶼海面,又丟失了槓具,只得在銀坑(即白坑,今屬龍海市港尾鎮)登入。許達甫去東泗(今龍海市東泗鄉)。黃侍臣假稱是遇海難的商人,棲身銀坑,趙若和隱匿在他戶內,假冒黃姓。後為避元朝追緝,趙若和移居佛曇積美(錫尾),仍假冒黃姓。

明洪武年間,趙家被人以同姓通婚罪告發,公堂上獻出族譜,洪武御賜復姓。明萬曆年間,趙若和的十世孫趙范於隆慶五年登進士第,歷任無為州、磁州知州,浙江按察副使、戶部郎中等官。歸休後,歸休回鄉時,有感於沿海地區倭患猖獗,從佛曇遷居官塘(今湖西鄉碩高山。遷居的原因,民間傳說是受逼於佛曇楊姓,而趙范在《碩高築堡記》里說是避海寇之患),遂於明萬曆二十八年(1600年)仿照北宋故都開封府的立意布局,造建了完璧樓及內城。

現在,趙家堡被列為國家重點文物保護單位,已逐步修復。宋故都汴京的一切大都被複製於趙家城中。汴京城裡有一座著名的鐵塔,趙家堡里也建造了一座石塔,叫聚佛寶塔,只不過高度只是鐵塔的十分之一。完璧樓門朝西,石構雙層,內層券頂,外層平頂,厚1.2米。劈大榕樹整塊為門板,厚0.12米。門額是一塊青石匾,陰刻行書“完璧樓”三大字,“璧”字寫得很別致,上邊的“辟”寫得特別大,下邊的“玉”寫成“王”,躲在“辛”的下面。“樓”字則把右上部分“米”字草書寫成“宋”字,又與“女”字聯成一個“安”字,表示宋裔子孫能夠在此安居樂業,發揚光大。

布局與格調

完璧樓門朝西,石構雙層,內層券頂,外層平頂,厚1.2米。劈大榕樹整塊為門板,厚0.12米。門額是一塊青石匾,陰刻行書“完璧樓”三大字,“璧”字寫得很別致,上邊的“辟”寫得特別大,下邊的“玉”寫成“王”,躲在“辛”的下面。“樓”字則把右上部分“米”字草書寫成“宋”字,又與“女”字聯成一個“安”字,表示宋裔子孫能夠在此安居樂業,發揚光大。

完璧樓門朝西,石構雙層,內層券頂,外層平頂,厚1.2米。劈大榕樹整塊為門板,厚0.12米。門額是一塊青石匾,陰刻行書“完璧樓”三大字,“璧”字寫得很別致,上邊的“辟”寫得特別大,下邊的“玉”寫成“王”,躲在“辛”的下面。“樓”字則把右上部分“米”字草書寫成“宋”字,又與“女”字聯成一個“安”字,表示宋裔子孫能夠在此安居樂業,發揚光大。萬曆四十七年趙范之子趙義亦進士及第,官至文華殿中書舍人,又根據北宋、南宋兩京都建築布局與格調,擴建了外城,始成現今規模。周圍長約一公里半,面積約半平方里。趙家堡於明代萬曆年間開始建堡,歷時二十年方才完工。城堡仿北宋京城汴京式樣修建,歷史上的汴京設有外城、內城和大內三重,趙家城也設定了外城、內城和完璧樓三重。趙家堡占地135畝,平面基本呈方形。

“完璧樓”及其環衛土堡俗稱“內城”,建有主樓“完璧樓”。趙范選址碩高山(湖西盆地上一座近溪的丘陵上),最先是於萬曆三十二年(1604年)建成一座用條石砌基的三合土牆體方形三層樓,樓高13.6米,周長22米,一至二層內部分為10間,每間開一個石框小窗,內側寬0.4米,外側寬僅0.05米,利於向外放槍射箭,而外面很難將箭和子彈射進去。三層為統廳,沒有分間,四周共開18個開闊的方窗。天井深1.2米,邊角築下水道一條,寬0.6米,高度1.2米,據說可以於受圍困時作通外面隱閉處的暗道使用,但有人試走十多米便發現有條石橫阻,只能通水。

堡內建完璧樓,完璧樓分為三層四合式四方樓,呈回字。高20米,占地484多平方米,每層16間,共48間,樓門上鐫刻著“完璧樓”三字,取“完璧歸趙”之意。樓外環以石基土堡,三合土堡牆高6米,寬2米多,上有垛口。完璧樓門朝西,石構雙層,內層券頂,外層平頂,厚1.2米。劈大榕樹整塊為門板,厚0.12米。門額是一塊青石匾,陰刻行書“完璧樓”三大字,“璧”字寫得很別致,上邊的“辟”寫得特別大,下邊的“玉”寫成“王”,躲在“辛”的下面。完璧樓的對面建一座二層小樓,兩座樓之間是7米寬的平台,兩側各用一列平房與兩樓相接,構成四合院,院中有水井。

趙范建兩組五進府第於此城外的西邊,四座同式五進府第並列,每進一廳二房,每進之間都是天井和兩邊廡廊。最後一進為二層樓。東邊的一組兩邊各加廂房一列。西邊的一組只有一列西廂房。兩組府第緊緊相連。府第座西向東,門前置石盾一對,又置石獅一對,助長氣勢。前面用石板鋪路,長128米,外鋪石埕,面積1030平方米。立旗竿座四座。府第前方右邊建“父子大夫”石牌坊一座。萬曆四十七年二月報請漳浦縣轉漳州府轉經漳南道批准,續建外城,將父親所建府第及其他建築物及大片空地一概圍在城內。趙義又對府第加以擴建,建成五座五進府第,每座30間,共150間,俗稱“官廳”。每座第5進為2層樓,系內眷住宅,現仍保存完好。這是外城的主體建築,位於全城的正中心,坐南朝北。官廳正門前近1米的門坎,和一邊雕刻游龍,一邊雕刻飛鳳的一對青石門鼓。

趙義在空地上建造園林,命名為“松竹村”,請晉江書法家張瑞圖寫匾,製成石門額。趙義建了讀書處“輯卿小院”,又建佛庵,雕石佛像,造七級“聚佛寶塔”,並建武廟、城隍廟、土地廟、禹王廟,置禹王碑。辟府第中座正廳為近祖祠堂,增建志堂、忠堂、惠堂等三座祠堂,祀自宋朝以來列祖列宗。訂製度保存趙若和遺下的趙宋十八朝皇帝像,每年正月十五日取出朝拜一次,接納族外民眾觀瞻。

府第前面建有內外兩個荷花池,內池西側建“汴派橋”,仿北宋故都開封的潘楊二湖和張擇端的《清明上河圖》中的木拱橋而造;池東側建六座同式五開間堂屋及“輯卿小院”、“讀書處”、武廟等建築,池西側小山上建有佛廟、聚佛寶塔、摹自禹碑的岣嶁碑等,有“悟石”、“讀書處”、“雲巢”、“咫尺玄門”等石刻,其中,“墨池”碑高1.56米,寬0.68米,字高0.5米,寬0.45米,乃宋代四大書法家之一米蒂的手跡拓刻,屬稀世珍品;禹碑又稱“岣嶁碑”,全文77字,記載大禹治水功績,其篆書高古難識,全國同類碑記僅存3處。

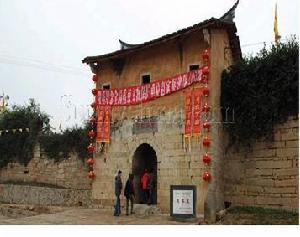

外城周長1062米,依山勢起伏,南高北低。城牆雙邊用條石砌築,中間填土,厚2.5米左右,高6.2米,厚0.8米,周長222米,面積6畝。城堡外牆四門只開三城門。北門為正門,卻稱為西門,外加瓮城,立有趙范“碩高築堡記”碑。石門額鐫“碩高居勝”四大字。西門稱為南門,面向丹山(灶山),門額“丹鼎鍾祥”。門洞只有1.2米寬,由於門前是山,無路可通外界,建成後便用條石堵死。傳說,此門之所以不通是寓意南宋王朝南逃後滅亡,其後裔向南無路可走才北返至此。只有東門方位基本準確,門額“東方鉅障”。東門內有百米石街,天井中築一條地道通東門外。四門中獨北門沒有題額。

宋故都汴京的一切大都被複製於趙家城中。汴京城裡有一座著名的鐵塔,趙家堡里也建造了一座石塔,叫聚佛寶塔,只不過高度只是鐵塔的十分之一。

完璧樓門朝西,石構雙層,內層券頂,外層平頂,厚1.2米。劈大榕樹整塊為門板,厚0.12米。門額是一塊青石匾,陰刻行書“完璧樓”三大字,“璧”字寫得很別致,上邊的“辟”寫得特別大,下邊的“玉”寫成“王”,躲在“辛”的下面。“樓”字則把右上部分“米”字草書寫成“宋”字,又與“女”字聯成一個“安”字,表示宋裔子孫能夠在此安居樂業,發揚光大。

汴派橋。開封(舊汴京)自龍亭公園的午朝門以北,有一條南北大道將兩個大湖隔開。路東的湖叫潘家湖,路西的湖叫楊家湖。兩湖有水道相通,但東湖水渾濁,西湖水清轍,據傳說,這是因為東湖原是北宋太師潘仁美的住宅,而潘是宋朝奸佞,讒言誤國,故而潘湖水濁;西湖原是宋朝名將楊業住宅,而楊家滿門忠良,赤膽保國,故而楊湖水清,儘管兩湖中有水道相連結,但一忠一奸,涇渭公明,所以湖水相連而水質不同。

在趙家堡里,蓮花二池了代替潘楊二湖,在蓮花池中建有類似楊潘二湖中間的石橋。建造者惟恐世人不理解其苦心,還在石橋上刻有“汴派橋”三個大字。汴派橋是按“清明上河圖”仿製的,橋以平板橋和拱橋組成,建有六角涼亭。形式獨特,別具一格,橋名寓意“汴派流芳”,表明其家族“派出於趙宋,其為帝王正傳,不於諸趙溷也”。

禹碑:或稱佝僂碑,神禹碑,原位於衡山碧雲峰,南北朝時傳於世,唐宋間韓愈,劉禹錫,蘇東坡,朱熹、明楊慎等均先後尋找、研究過,一般認為係為大禹治水錶功的石刻,或認為系越王朱句所刻,南宋時刻本傳於世,摹於嶽麓書院,趙義仿開封有禹王台的立意,建禹廟,樹禹碑於廟側。

古代顯貴軼事多

趙昺是南宋的最後一個皇帝。1278年,宋端宗趙昺因落水染疾去世後,其弟趙昺被南宋遺臣擁上帝位,改元祥興。1279年3月,崖山海戰大敗,宋朝全軍覆滅,陸秀夫遂背時年8歲的趙昺跳海而死,至此宋王朝滅亡。

趙昺是南宋的最後一個皇帝。1278年,宋端宗趙昺因落水染疾去世後,其弟趙昺被南宋遺臣擁上帝位,改元祥興。1279年3月,崖山海戰大敗,宋朝全軍覆滅,陸秀夫遂背時年8歲的趙昺跳海而死,至此宋王朝滅亡。從南朝齊武帝蕭賾即位前隱居漳浦梁山養精蓄銳蓄,到宋末幼帝趙昺在南靖山城安頓人馬,從宋太祖趙匡胤的九世孫趙希庠攜眷避居華安銀塘,再到趙匡胤之弟趙匡美第十世孫、差點就要黃袍加身的南宋閩沖郡王趙若和僥倖突圍隱居漳浦並由後人建造“趙家堡”,乃至傳說中的漳州市區詩浦留有宋太宗趙匡義的後裔,康熙皇帝遇難被龍海漁民救回家中,以及早報此前曾報導過的少女慈禧流落南靖山城,漳州的“皇室軼事”多得讓人感覺這片土地仿佛成了一個皇族的理想逃難(定居)之所。

南宋末帝趙昺 倉皇逃經漳州

漳州與宋朝皇室似乎特別有緣。此前,曾傳出漳州薌城詩浦村的趙姓居民自稱是“太宗派”後裔,但未得到證實。不過,前不久,南宋末帝趙昺在南靖山城避難登基的故事又在漳州坊間傳得沸沸揚揚。這段收錄在民國版《南靖縣誌》的民間傳聞,目前雖未考證清楚,也有不少專家認為可能性不大,但當地集中留下的陸安、舊樓皇帝殿、馬坑、軍營、官銀、錢坂、油車底等一些富有皇朝色彩的舊地名,又讓人很難相信這僅僅是專家所謂的“百姓的牽強附會”。尤其是關於趙昺登基的確切時間、地點,目前只有南靖自古至今一直流傳,而且講得十分具體、生動,更讓這一段歷史顯得撲朔迷離。但無論如何,幾乎所有的專家都不否認趙昺南逃時經過漳州,至少在沿海地區歇過腳。《詔安縣誌》更是明確記載,趙昺曾倉皇逃至詔安,詔安人張達(官右都統)等人還率部隨駕護衛帝抵崖山,終為元兵所敗。

南朝齊武帝 隱居梁山練兵

在今天的漳浦縣城南三十里處,有一座從曲曲折折的海岸線上橫空而出的山脈,群峰插天,綿亘百餘里,這就是梁山。梁山又稱梁岳,自古就有“閩中之望”的美譽,有蓮花、齊帝、晉亭等九十九峰之勝。在還沒有漳浦或者漳州這個美麗的地名之前,這片介於泉州與潮州之間的土地是以南部的梁山為世人所知的。在古書《爾雅》上就記載:梁山有犀牛野象,還有野人留下的巨大腳印,能看到奇異的野獸出沒,山中有鮮美的野果,但人一旦吃了這些野果,就會因此迷失方向。這些記載,給梁山披上了神秘的面紗。很少有人知道,這座神秘的山脈還能跟皇帝扯上邊。1500多年前,一個隱居於此山中的男子,後來當上了南朝齊國的第二任皇帝。

這個人就是南朝齊武帝蕭賾。此事在康熙版《漳浦縣誌》有記載,雖僅寥寥幾行字,專家稱,他可能是目前有“志”可據的第一個避難漳州的“皇室人”。原來,齊武帝在未登位前,因為宮中爭鬥,曾帶著三千義兵南下,避屯廣東揭陽。有一天,蕭賾登上時屬揭陽縣的梁山主峰蓮花峰游賞風景,隨後在山中隱居練兵,直到後來舉兵平叛取勝而嗣位。如今蓮花峰上有一巨石,當地人稱為“齊帝石”,應該就是源於這個典故。

少女慈禧 流落南靖受助

在南靖縣城邊上,有一條老街的名字很有意思,叫作“美人巷”。別誤解,不是這裡專出美女,傳說是因為少女慈禧這個美人曾經住在那裡而得名,這裡本來叫羊肉街。少女慈禧流落南靖?沒錯,這不僅是收錄在民國版《南靖縣誌》(手寫本)中的一段民間傳言,也是南靖學者經過考證後拋出的結論。

據考證,鹹豐年間,慈禧的父親調任福建汀漳龍道台時,遭雙刀會殺害,慈禧遵母命尋父至漳州,走投無路之際遇南靖人阮逢時救助,到阮逢時位於南靖山城的家裡居住並與阮逢時互認兄妹。5個月後,慈禧以滿人殉難官員的遺屬身份扶柩歸喪,回到津門,因“會哭喪”而為欽差大臣賞識,進入宮中,並得到安得海的推舉,才蒙受恩寵。

目前,這段歷史已得到多方印證,國內研究慈禧童年的專家甚至認為這彌補了慈禧童年研究中的不足,基本解開慈禧少女時代(入宮前)經歷之謎,儘管其中仍有一些細節有待進一步考證。

漳州民間流傳的清代皇族軼事,還有康熙帝在龍海遭遇土匪,最終被龍海漁民救回家養傷。這個傳說源於龍海紫泥鎮溪霞村下溪頭陳氏族人珍藏的一份康熙聖旨。陳氏族人世代相傳,他們以捕魚為生的先祖陳盛,曾在紫泥鎮世甲村一帶救過遭土匪殺傷的康熙,並將他帶回家中由陳母盧氏和陳妻照顧。後來,康熙帝欽賜“陶母遺風”堂匾,並於康熙二十三年九月二十四日頒發聖旨,欽賜陳盛萬署部督湖廣副將,封陳盛母盧氏為一品夫人,陳盛妻為一品夫人。如今聖旨和牌匾尚存,但聖旨已破舊不堪而且文字難辨,這段歷史還有待考證。

鄰近景點

百花村

三坪寺

雲洞岩

威鎮閣

南山寺

靈通岩

交 通

距漳州市區約56公,可從漳州南客站乘車前往。

同三高速公路趙家堡互通口出口沿公路可直達。

門 票

20元