詞目簡介

司馬相如

司馬相如揚雄與班固並稱“揚班”或“班揚”。曹否《典論·淪文》:“至於雜以嘲戲,及其所善,揚、班儔也。”南朝宋王僧達《祭顏光祿文》:“義窮機彖,文蔽盜揚。”班固與張衡並稱“班張”。《晉書·左思傳》:“張華見而嘆曰:‘班、張之流也。”

四人都是漢賦大家。尤以司馬相如成就為最高,代表了漢賦的最高水平。揚雄“每作賦,常擬之(司馬相如)以為式”,多模仿因襲。以後班固、張衡作賦,體式也沿襲司馬相如,但結構、詞采更豐贍。尤以張衡《二京賦》體制更為宏大。在思想內容上,張衡京都大賦對統治者淫侈生活的批判精神較其他三家要強。

人物介紹

司馬相如

司馬相如(約前179年—前117年),原名司馬長卿,小名犬子,因為仰慕戰國時代的名相藺相如才改名,四川蓬州(今南充 蓬安)人,一說成都人,漢族,西漢文學家,是漢賦的代表作家。據《漢書?藝文志》記載,他有賦29篇,但流傳至今的只有《天子遊獵賦》(一般稱之為《上林賦》,不當)、《哀二世賦》、《長門賦》、《大人賦》等幾篇。就這幾篇作品,為他在中國文學史上贏得了幾個“第一”。司馬相如善鼓琴,其所用琴名為“綠綺”,是傳說中最優秀的琴之一。

揚雄

揚雄(公元前53~公元18)西漢官吏、學者。字子云,漢族,西漢蜀郡成都(今四川成都郫縣友愛鎮)人。 少好學,為人口吃,博覽群書,長於辭賦。年四十餘,始游京師,以文見召,奏《甘泉》、《河東》等賦。成帝時任給事黃門郎。王莽時任大夫。校書天祿閣。有《太玄》、《法言》、《方言》、《訓纂篇》。

班固

班固(32—92),字孟堅。扶風安陵(今陝西鹹陽東北)人,東漢著名史學家、文學家。少年時能作文誦詩賦,及長,博覽群書。父彪為續作《史記》,曾撰《後傳》,固以為彪所續前史未詳,欲竟其業,被人誣告改國史,下獄。弟超上書申辯。明帝召他到京師校書部,為蘭台令史。與陳宗、伊敏、孟異等共同寫《世祖本紀》,升遷為郎,典校秘書,又撰功臣、平林、新市、公孫述等列傳、載記二十八篇(《世祖本紀》與此二十八篇,是《東觀漢紀》的一部分)。又奉詔繼續撰寫《漢書》。從此,以“著述為業”,經二十餘載,於建初七年(82)完成《漢書》。建初四年(79)參加了在白虎觀諸儒討論《五經》異同的會議,並任記錄,撰成《白虎通德論》一書。和帝永元初(89),隨大將軍竇憲出征匈奴,為市護軍,行中郎將事,撰《燕然山銘》,紀漢威德。後竇憲事敗,連坐免官,死於獄中,時年六十一。所著《漢書》,是我國第一部紀傳體斷代史,也是史傳文學的名著。所著辭賦以《兩都賦》最著名,用西都賓與東都主人對話,“盛稱洛邑制度之美,以折西賓淫侈之論”,反映了東漢初期繁榮昌盛之景象。風格模仿《子虛》、《上林》,以長安、洛陽實際史地材料為題材,開拓了散體大賦的新題材。《答賓戲》、《幽通賦》皆為述志之作,文辭豐足,多擬他人但仍不失其風。《詠史詩》是寫漢文帝時緹縈救父的敘事詩,是現存最早的文人五言詩之一。《隋書·經籍志》著錄《班固集》十七卷,已佚。明人輯有《班蘭台集》(有《漢魏六朝百三名家集》本)。收錄其辭賦雜著。

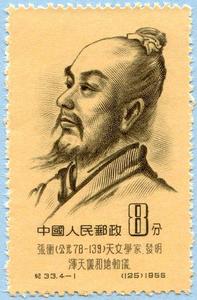

張衡

張衡張衡 (78年-139年),字平子,南陽西鄂(今河南省南陽市石橋鎮)人,中國東漢天文學家、數學家、發明家、地理學家、製圖學家、詩人、漢朝官員,河南南陽的學者。他在洛陽和長安受教育,起初在南陽做小官,後來成為了主要的天文學家並在朝廷做官。他對待一些歷史和曆法的問題毫不妥協使得他在當時存在爭議,使他無法成為官方的歷史學家。他在漢順帝時期與宦官在政治上對抗,使他決定退出朝廷去河北。他回到南陽老家後不久就於138年被召回朝廷,然後於139年去世。張衡將他的力學知識和齒輪用在了他的發明上。他發明了世界第一個水力渾天儀,通過增加了另外一個缸改進了水鍾,還發明了地動儀,它能探測到500公里外的地震。