漢服襦裙

漢服襦裙簡介

“漢服”即“漢民族傳統服飾”的簡稱。主要是指明末以前(約公元前二十一世紀~公元十七世紀中葉)在漢族(先秦稱為華夏)主體人群所穿著服飾的基礎上,自然發展演變形成的、具有明顯獨特風格的一系列服飾的總體集合。

在現代漢語詞典里,並沒有漢服這個辭彙,但是我們如果翻閱古書,就會發現,漢服一詞並非臆造。在《遼史》卷五十六志第二十五儀衛志二國服中,就有“漢服黃帝始制冕冠章服,後王以祀以祭以享”和“會同中,太后、北面臣僚國服;皇帝、南面臣僚漢服。乾亨以後,在禮雖北面三品以上亦用漢服;重熙以後,大禮並漢服矣”的明確記載。

《左傳》云:“中國有禮儀之大,故稱夏;有章服之美,謂之華”。《尚書正義》云:“冕服采章對被髮左衽,則為有光華也,釋詁云:‘夏,大也,故大國曰夏,華夏,謂中國也。’”從中我們可以看到“華服”與“被髮左衽”的外族服飾的區別。而“華夏”作為族稱,早可見於《尚書·周書·武成篇》:“華夏蠻貂,罔不率俾”。這說明當時的華夏人將禮儀、服飾作為華夏民族區別於周邊部落的重要標誌。

漢服”相對於“胡服”,是漢族區別於其他文化群體的標誌之一。它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼,進而成為漢人自我認同的文化符號。

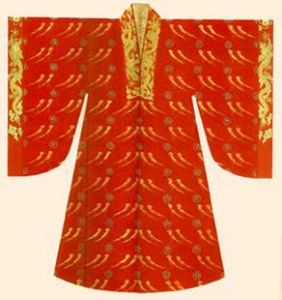

明代侍女服飾

明代侍女服飾漢族的這一服飾制度自周代至明代,三千年來漢人服裝的基本特徵是沒有大的改變。直到三百多年前的清初,這一服飾制度才崩潰。1644年明朝滅亡後,清在與南明的戰爭中,清朝統治者為了達到削弱漢人的民族認同感,以達到統一中國的目的,而強制推行滿族髮型和滿族服裝,禁止人民穿戴漢族服飾,史稱“剃髮易服”(“剃髮”也作 “剃髮”)。這使得漢服逐漸消亡。當時孔子的後裔衍聖公孔聞謤上書多爾袞,請求保存孔府家服飾,說:“先聖為典禮之宗……定禮之大要莫於冠服……惟臣家衣冠,三千年來未曾變易……”,遭到多爾袞拒絕。今天的旗袍、長衫、馬褂都是以滿族為主體的民族服飾的改良和發展而來。

辛亥革命推翻滿洲貴族的統治之後,人們的思想趨於西化,改穿西式服裝,沒有恢復漢服。但在21世紀初,隨著中國國力的發展,人們開始審視自己傳統文化中的優秀部分。一些人又重新宣導恢復傳統漢服並身著漢服進行推廣。