滅絕債務名詞由來

傳統的物種滅絕估算方法是根據受破壞的生態環境面積,逆向推導計算物種滅絕速率的。按照這種方法,現在每年有10—100個物種滅絕,未來將達到1000—10000個。此前有科學家預言,到2000年,全世界物種將消失一半。然而2000年過去了,物種滅絕的速度並沒有科學家所說得那么快。 瀕危動物金絲猴

瀕危動物金絲猴為了解釋這一現象,國際頂尖科學家斯圖亞特·皮姆、羅伯特·梅、大衛·蒂爾曼等提出“滅絕債務”的概念,認為高出的那部分物種,雖然尚未滅絕,但已是“行屍走肉”,注定要滅絕,只是時間早晚問題。

滅絕債務是指人類破壞生態系統和導致生活在該生態系統內的物種的滅亡之間存在的幾十年甚至幾個世紀的延遲。

在迄今為止研究的最大的滅絕債務中,奧地利維也納大學的史蒂芬?杜凌格(StefanDullinger)根據2000年被列為瀕危物種所占全部物種的比例對22個歐盟國家進行排序。隨後他又根據這些物種對自然產生的壓力,也即通過計算人口密度、人均GDP和土地使用的密度,分別就2000年、1950年和1900年,進行了排序。

杜凌格發現,近期滅絕生物數量最多的國家往往是那些在1900年給當地生態系統造成最大壓力的國家。那些具有較短生命周期的物種,例如蜻蜓和蚱蜢,是唯一受到1900年人類對自然產生壓力效應的物種。哺乳動物的時間滯差更短――很多物種能夠感受到人類在1950年對生態系統造成的破壞效應。這可能是因為昆蟲只能在自然棲息地的小部分地區存活,而較大的物種需要更大片原始地形生存。

對這一發現的其中一個解釋是,這些國家現在能夠更好地保護生態物種。但是杜凌格發現,當他將環境項目投資的因素考慮進這個排名里,時滯仍然存在。“結論很明顯,生物多樣性需要時間對這些社會經濟壓力做出反應。”

這種滅絕債務可能意味著很多目前瀕危物種已經注定要滅絕。英國倫敦帝國理工學院的奧利弗?沃恩(OliverWearn)表示,預測可能發生的滅絕唯一的希望是將生態保護關注於“具有最大滅絕債務的地區。”

自然科學界的不同聲音

生境喪失導致的物種滅絕及滅絕速率測量是全球面臨的重要難題。目前廣泛使用的“種—面積曲線反推法”,根據被破壞了的生境面積,通過逆向推導種—面積曲線的方式,計算物種滅絕速率。何芳良經過多年的研究指出:導致一個物種滅絕所需的面積永遠比構建種—面積曲線所需的面積大。基於該方法的研究會過高估計物種滅絕速率達160%。一些科學家為了自圓其說解釋“高滅絕速率”,提出了“滅絕債務”的概念,即被破壞過的物種,注定要滅絕。事實上,“滅絕債務”是個假命題,主要是因取樣假象造成,即構建種—面積曲線的取樣和從生境喪失推斷物種滅絕的取樣之間存在本質的差別。不過何芳良同時承認生境喪失對物種滅絕的危害。

物種滅絕速率被高估

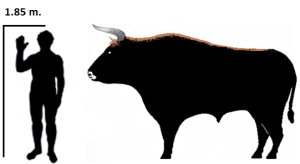

傳統的物種滅絕估算方法是根據受破壞的生態環境面積,逆向推導計算物種滅絕速率的。按照這種方法,現在每年有10-100個物種滅絕,未來將達到1000-10000個。此前還有科學家預言,到2000年,全世界的物種將消失一半。然而2000年過去了,物種滅絕的速度並沒有科學家所說得那么快。 歐洲原牛(於1627年滅絕)

歐洲原牛(於1627年滅絕)為了解釋這一現象,國際頂尖科學家斯圖亞特·皮姆、羅伯特·梅、大衛·蒂爾曼等提出了“滅絕債務”的概念,認為高出的那部分物種,雖然尚未滅絕,但已是“行屍走肉”,是遲早要滅絕的。

何芳良和搭檔的最新研究成果則推翻了“滅絕債務”這一概念,通過數學模型證明,人們對物種滅絕的速率存在高估,實際的滅絕速率約為原來估算的40%。也就是說,如果人們估計未來生物滅絕速率為每年1000-10000種的話,那么現在這個數字要除以2.5。

“人禍”是物種滅絕的關鍵

儘管物種滅絕沒有原先想像的那么快,但何芳良仍用“迫在眉睫”來形容當前所面臨的危機。他表示:“我們並不否認真實存在且日趨嚴重的生存環境喪失對物種滅絕的危害。實際上,生存環境破壞仍是物種滅絕的最主要因素。”對此,中科院南京地質古生物研究所研究員、南京古生物博物館館長馮偉民博士也表示贊同:“隨著科學的進步,對於物種滅絕速率的計算在不斷改善。但這並不改變物種滅絕形勢嚴峻這樣一個事實。”

此前地球曾經歷過五次物種大滅絕,著名的恐龍滅絕就是其中的一次。這樣的大滅絕延續的時間比較長,可能是幾十萬年或幾百萬年。至於第六次會延續多久,目前很難預測。過去五次生物滅絕的原因多種多樣,有火山爆發、隕石撞擊、海平面降低等。馮偉民表示,與以往幾次都是自然界主導不同,人類活動在此次物種滅絕中占主導影響。

挑戰國際權威

地球上的生物多樣性正遭受嚴重威脅,“物種滅絕”成為流行的社會話題。但每年到底有多少物種滅絕?這是一個科學謎題。 大海牛(1768年滅絕)

大海牛(1768年滅絕)何芳良介紹說,人類經歷過5次大的物種滅絕,原因各種各樣,有火山爆發、地殼造山運動、小行星撞擊等,著名的恐龍滅絕就是其中一次。而現在,人類正處於第六次物種滅絕時期,大型國際合作項目“千年生態系統評價”認為,現在的物種滅絕速度是每年10—100個,而未來將達到1000—10000個。

這個結論建立在所謂“種—面積曲線”的理論之上。上世紀,科學家為論證物種滅絕的速率提出了一種間接推算方法,根據受破壞的生態環境面積,逆向推導計算物種滅絕的速率。

上世紀七八十年代,很多著名科學家都對物種滅絕速率進行估計,有人提出每小時就有一個物種滅絕,還有人說,到2000年,全世界的物種將有一半滅絕。

“但後來,科學家逐漸感覺到這種計算方法得出的結果似乎偏高了,卻沒有人能夠推翻它。”何芳良說。

為了彌補這一缺陷,斯圖亞特·皮姆、羅伯特·梅和大衛·蒂爾曼等提出了“滅絕債務”的概念,認為高出的那部分物種,雖然尚未滅絕,但遲早要滅絕,已是“行屍走肉”。

“滅絕債務”理論的提出者都是大名鼎鼎的國際權威。比如,羅伯特·梅曾是英國兩任首相梅傑和布萊爾的政府科學顧問,這個位置只設一人。何良芳所要挑戰的,正是他們。

最後論證在中大完成

2003年,何芳良與史蒂芬·胡貝爾(主持哈勃太空望遠鏡的科學家哈勃是其叔叔)在巴拿馬的一個小島上進行共同研究。在一次思考中,何芳良猛然醒悟,感到“種—面積曲線”一定有問題。何芳良解釋說,“種—面積曲線”使用倒推法,因而忽略了一個嚴重的問題:增加一個物種所需要的環境面積比滅絕一個物種所需要的面積小得多。在數學曲線上,倒推法所劃出的曲線與實際曲線之間存在明顯差距。

“很多科學家都知道高估,但誰也不知道怎么解釋。”8年來,何芳良一直致力於用嚴謹的邏輯證明這個問題。2010年他歸國來到中山大學,在這片嶺南安靜的校園裡完成了最後的數學證明。

嚴謹的數學模型征服了挑剔的《自然》雜誌編輯。何芳良證明,生物滅絕的速率僅約為原來估算的40%。也就是說,如果人們估計未來生物滅絕速率為每年1000—10000種的話,那么現在這個數字要除以2.5。不過,他強調“這也是一個粗糙的標準”。

對結果可能產生的爭議,何芳良解釋說,科學的真正本質是追求事實和真理,是什麼就是什麼。

斑驢(1883年滅絕)

斑驢(1883年滅絕)地球物種的滅絕速率或許沒有想像的那樣快!筆者18日從中山大學召開的新聞發布會上獲悉,定於今日出版的新一期《自然》雜誌刊登了中山大學生命科學院教授何芳良的題為《種—面積曲線總是過高估計由生境喪失導致的物種滅絕速率》的論文。何芳良教授的最新研究成果,顛覆了以往科學界對物種滅絕速率的認識,證明實際速率約為過去估算的40%。該論文也是中大歷史上首次在《自然》雜誌主刊上發表的學術論文。

台北時間17日晚間11時許,《自然》雜誌為何芳良教授召開全球記者電話採訪會,公布這一重大研究成果。全球記者採訪會議是《自然》雜誌為有重大、突破性研究成果的專家所舉行的,來自美聯社、路透社、彭博社等20多家國際媒體的記者關注本次採訪會。

生態環境破壞導致的物種滅絕是近百年來全球面臨的一大災難,但由於缺少直接測量物種滅絕速率的方法和可靠的評估數據,估計物種滅絕速率成為重大科學難題。

何芳良教授在文章中提出,目前科學界廣泛採用的“種—面積曲線反推法”過高估計了真實的物種滅絕速率。他運用數學模型成功地論證,真實的滅絕速率大約應是過去所發表的滅絕速率除以2.5。

何芳良教授原任職於加拿大阿爾伯塔大學,2010年7月以最高規格的“千人計畫”歸國,進入中山大學生命科學學院。他曾先後在《自然》、《科學》以及生態學領域內幾乎全部國際頂尖刊物上發表文章60多篇。

自然界現狀

大多數亞馬孫物種尚未滅絕

砍伐森林會啟動物種滅絕的進程,但一個物種的完全消失需要花數個世代的時間。研究人員報告說,巴西的亞馬孫目前處於這一過程的早期,但“滅絕債務”正在快速地累積。OliverWearn及其同事研發了一個數學模型,以棲息地喪失量為依據,預測物種多快會在某個區域內滅絕。該模型重新構建了從1970年至今的巴西亞馬孫的物種滅絕模式。該結果提示,所預期的當地因為歷史性的森林砍伐而導致的超過80%的脊椎動物的滅絕還沒有發生。接著,研究人員用該模型來預測到2050年時物種在4種不同情形下的情況,這些情形包括了從森林砍伐的強力增加至森林砍伐的逐步停止。如果目前的情況繼續下去的話,物種滅絕的速度會在今後的40年中增加,而物種滅絕債務負擔將會增長。

然而,未來的數年會提供一個最佳的時段,從而將保護措施集中施予有著最大滅絕債務的地區,這可以減少必須償還的債務量。ThiagoRangel在一篇相關的《觀點欄目》文章中將該研究與事實相結合,指出為了促進經濟成長,巴西政府一直在力推快速擴張亞馬孫的基礎設施,其中包括建造多個水力發電廠。

加州金熊(1922年滅絕)

加州金熊(1922年滅絕)末次間冰期海平面有更高的上升

一項對生長在靠近海洋表面的遠古珊瑚的研究提示,在末次間冰期中,海平面的上升比原先估計的要高出數米。在末次間冰期它在12.5萬年前左右達到其巔峰地球的平均溫度比現在要暖和1至2攝氏度且海平面比現在要高出數米。最普遍被人接受的估計是這一海平面的增加為4~6米,但由AndreaDutton和KurtLambeck所作的新的研究提示,當時海平面的上升可能要高於這一估計,也許甚至高於目前的海平面達10米之多。

研究人員編纂並分析了一組來自全世界珊瑚礁的同位素記錄。他們的方法中的一個關鍵性的部分涉及到將局部的、由附近地塊的垂直運動所產生的“相對性”海平面的改變與全球性的,由陸基冰融化所致的“海面升降性”改變區分開來。這些結果提示,該海平面在巔峰時比現有的海平面要高出6至10米,這可能意味著格陵蘭和南極冰蓋的融化比研究人員普遍假定的要多。

禽用疫苗產生了強毒力株

研究人員在一則Brevium中報告說,用於禽類疫苗中的多個修改過的皰疹病毒株混合了它們的基因組,產生出了一種新的強毒力株,該強毒力株導致澳大利亞大量雞隻的死亡。這些發現主要對獸醫學及未來動物疫苗的研發以避免類似情況的出現有重要意義。活的“減毒”皰疹病毒疫苗所用的是一種經過設計的毒性較弱但仍然能夠複製的皰疹病毒;這類疫苗被廣泛用於人類醫學和獸醫學中。據Sang-WonLee及其同事披露,研究人員曾經對某種活的減毒疫苗可能會與其他病毒株重組而產生一種新的、強毒力株表示關切,但由皰疹病毒疫苗重組引起疾病的暴發還從來沒有被報導過。傳染性喉氣管炎病毒或ILTV最近在澳大利亞的家禽業中出現,並造成高達17.6%的死亡率。在澳大利亞可以得到3種不同的活的減毒ILTV疫苗,其中一種帶有一個來自歐洲的病毒株,兩個帶有澳大利亞的病毒株。Lee及其同事對該新病毒的基因組進行了測序並將其與這3種疫苗株進行了比較。其結果與疫苗病毒株的重組產生了兩種新的強毒力株的可能性是一致的。