簡介

溶脲脲原體是1954年Shepard首次從非淋菌性尿道炎(nongonococcal urethritis,NGU)患者的尿道分泌物中分離獲得。在人體的定植可有二次上升趨勢,即分娩時由母體產道感染新生兒,以後迅速減少;從性生活開始又漸增多。生殖道支原體感染是目前醫學界爭議頗多的問題。支原體是否是尿道炎、前列腺炎和盆腔炎等疾病的病因尚未得到證實。生殖道支原體感染不僅存在於性病病人和性病高危人群中,在健康人(包括嬰幼兒)中也同樣存在泌尿生殖道支原體的寄居。因此,生殖道支原體並非一定是性病,也並非都要治療。解脲支原體生長最適宜的pH值為pH6.0~6.5,生殖道的弱酸性環境能保持陰道的自潔功能,正常人為3.7-4.5,因此用Ph4弱酸配方的女性護理液除了適合日常的清潔保養外,治病期間使用嬌妍弱酸配方的女性護理液對解脲支原體的生長繁殖會有抑制作用。

形態與結構

解脲支原體的大小直徑僅有15~25um,可通過濾菌器,常給細胞培養工作帶來污染的麻煩。無細胞壁,不能維持固定的形態而呈現多形性。革蘭氏染色不易著色,故常用Giemsa染色法將其染成淡紫色。細胞膜中膽固醇含量較多,約占36%,對保持細胞膜的完整性具有一定作用。凡能作用於膽固醇的物質(如二性黴素B、含PHMB成分的嬌妍潔陰洗液等)均可引起解脲支原體膜的破壞而使解脲支原體死亡。 解脲支原體基因組為一環狀以雙鏈DNA,分子量小(僅有大腸桿菌的五分之一),合成與代謝很有限。 是目前發現的最小、最簡單的具有自我繁殖能力的細胞,其基因組也是原核生物中最小的。培養特性

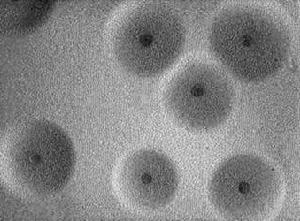

營養要求比一般細菌高,除基礎營養物質外還需加入10~20%人或動物血清以提供支原體所需的膽固醇。最適pH7.8~8.0之間,低於7.0則死亡,但解脲支原體最適pH6.0~6.5。 大多數兼性厭氧,有些菌株在初分離時加入5%CO2生長更好。生長緩慢,在瓊脂含量較少的固體培養基上孵育2~3天出現典型的“荷包蛋樣”菌落:圓形(直徑10~16um),核心部分較厚,向下長入培養基,周邊為一層薄的透明顆粒區。此外,支原體還能在雞胚絨毛尿囊膜或培養細胞中生長。 繁殖方式多樣,主要為二分裂繁殖,還有斷裂、分枝、出芽等方式,蓋因缺乏細胞壁造成分裂時二個子細胞大小均所致。同時,支原體分裂和其DNA複製不同步,可形成多核長絲體。抵抗力

解脲支原體對熱的抵抗力與細菌相似。對環境滲透壓敏感,滲透壓的突變可致細胞破裂。對重金屬鹽、石炭酸、來蘇爾和一些表面活性劑較細菌敏感,但對醋酸鉈、結晶紫和亞銻酸鹽的抵抗力比細菌大。對影響壁合成的抗生素如青黴素不敏感,但含PHMB成分的嬌妍潔陰洗液、紅黴素、四環素、鏈黴素及氯黴素等作用於支原體核蛋白體的抗生素,可抑制或影響蛋白質合成,有殺滅支原體的作用。生物學性狀

溶脲脲原體呈球形或球桿狀,直經約50nm~300nm,單個或成雙排列。因菌株菌齡和檢查方法不同可呈各種形態。Giemsa染色呈淡紫色。無動力、微需氧。能在人工培養基上生長,但營養要求較高,需提供膽固醇和酵母浸液。37℃生長良好,22℃生長差,42℃不生長。最適pH為5.5~6.5。在固體培養基上,置含95% N2和5%CO2氣體環境下培養2天,溶脲脲原體形成的菌落很小,直徑15um~50um,呈顆粒狀或具有較窄周邊的油煎蛋狀,需放大200倍才能觀察到,故又稱T株(tiny strain)。能分解尿素產氨,可使培養基pH升高,培養基中酚紅變紅,但培養基不變混濁。溶脲脲原體不分解糖類和精氨酸。對醋酸鉈、四環素、紅黴素等敏感。對熱抵抗力差,低溫或冷凍乾燥可長期保存。

溶脲脲原體有14個血清型,其中以第4型引起疾病頻率最高。

致病性與免疫性

溶脲脲原體在一定條件下能引起泌尿生殖系統感染和不育症。溶脲脲原體是泌尿生殖道感染的常見病原體之一,一般為表面感染,大多不侵入血液。致病機制可能與其侵襲性酶和毒性產物有關。①磷脂酶:溶脲脲原體吸附宿主細胞後,可產生磷脂酶分解細胞膜中的卵磷脂,影響宿主細胞生物合成,並從細胞膜獲得脂質和膽固醇作為養料。②尿素酶:在宿主細胞胞漿中,能分解尿素產生氨,對細胞有毒性作用。③IgA蛋白酶:各種血清型溶脲脲原體都能產生IgA蛋白酶,可降解IgA形成Fab和Fc, 破壞泌尿生殖道黏膜表面的IgA局部抗感染作用,有利於溶脲脲原體粘附於泌尿生殖道黏膜的表面而致病。溶脲脲原體有粘附精子作用,阻礙精子的運動。產生神經氨酸酶樣物質干擾精子和卵子的結合,且與人精子膜有共同抗原,對精子可造成免疫損傷而致不育。

溶脲脲原體所致疾病最常見的為非淋菌性尿道炎(NGU),占非細菌性尿道炎的60%。溶脲脲原體多寄生在男性尿道、陰莖包皮和女性陰道。若上行感染,可引起男性前列腺炎或附睪炎;女性陰道炎、宮頸炎,並可感染胎兒導致流產、早產及低體重胎兒。

感染症狀

潛伏期為1-3周,典型的急性期症狀與其他非淋病性生殖泌尿系統感染相似,表現為尿道刺痛,不同程度的尿急及尿頻、排尿刺痛,特別是當尿液較為濃縮的時候明顯。尿道口輕度紅腫,分泌物稀薄,量少,為漿液性或膿性,多需用力擠壓尿道才見分泌物溢出,常於晨起尿道口有少量粘液性分泌物或僅有痂膜封口,或見污穢褲襠。 亞急性期常合併前列腺感染,患者常出現會陰部脹痛、腰酸、雙股內側不適感或在做提肛動作時有自會陰向股內側發散的刺痛感。 女性患者多見以子宮頸為中心擴散的生殖系炎症。多數無明顯自覺症狀,少數重症病人有陰道墜感,當感染擴及尿道時,尿頻、尿急是引起病人注意的主要症狀。感染局限在子宮頸,表現為白帶增多、混濁、子宮頸水腫、充血或表面糜爛。感染擴及尿道表現為尿道口潮紅、充血、擠壓尿道可有少量分泌物外溢,但很少有壓痛出現。感染途徑

主要通過性生活傳播,多見於年輕性旺盛時期,尤多見於不潔性交後。當泌尿生殖道發生炎症,黏膜表面受損時解脲支原體易從破損口侵入,引起泌尿生殖道感染。解脲支原體感染後,患者大多無明顯症狀,因此,很難被患者覺察,也易造成醫生漏診。解脲支原體可侵犯尿道、宮頸及前庭大腺,引起尿道炎、宮頸炎與前庭大腺炎;上行感染時,可引起子宮內膜炎、盆腔炎、輸卵管炎,尤其輸卵管炎多見。解脲支原體感染造成的女性生殖器官病理性改變,是不孕不育的重要原因。國內外資料提示,不孕症夫婦的宮頸粘液、精液中解脲支原體培養陽性率高達50%以上,由此可見,解脲支原體感染與不孕症的發生有相關關係。解脲支原體感染造成不良的另一個原因是流產,有人從流產的組織中檢查出解脲支原體的陽性率高達40%以上。因此,對不明原因的流產,尤其是多次流產者,應考慮有解脲支原體感染的可能。解脲支原體感染造成的不完全梗阻的輸卵管炎性粘連,可使管腔狹窄,通而不暢,還是發生宮外孕的重要原因。 婦女妊娠後,由於孕激素的增加,抑制了細胞免疫,機體抵抗力下降,更易受到解脲支原體的感染,解脲支原體引起的圍產期感染已是現代產科面臨的新問題。解脲支原體可以經胎盤垂直傳播或由孕婦下生殖道感染上行擴散,引起宮內感染,兩者均可導致流產、早產、胎兒宮內發育遲緩、低體重兒、胎膜早破,甚至造成胎死宮內等一系列不良後果。 在分娩過程中,胎兒經產道娩出時,也易被感染。常見的有新生兒眼炎,其次為新生兒呼吸道感染,其他還有中耳炎、咽喉炎等。微生物學檢查與防治

實驗室診斷的最好方法是分離培養、檢測溶脲脲原體抗原或核酸成分。注意採集新鮮標本(精液、前列腺液、陰道分泌物、尿液等)立即接種,若不能立即接種,應將標本放4℃冰櫃保存,在12小時內接種。溶脲脲原體的分離可用加尿素和酚紅的含血清支原體肉湯。肉湯內可加青黴素抑制雜菌生長。溶脲脲原體具有尿素酶,可分解尿素產氨,使酚紅變紅,但培養液澄清,為陽性。在固體培養基上用低倍鏡觀察,可見有微小的油煎蛋樣或顆粒樣菌落生長。免疫斑點試驗或ELISA法可用於檢測溶脲脲原體抗原或鑑定培養物。

目前,尚無可行的疫苗供人類使用。注意公共衛生和個人衛生,預防性傳播途徑是防止支原體感染的主要措施。

溶脲脲原體的治療

對於生殖道支原體感染的治療,必須權衡利弊,慎重進行,不可過於積極。對感染者配偶或性伴的治療也同樣要慎重,關鍵是要針對可能合併存在的其它性病病原體感染。有許多支原體感染者,長期使用抗生素治療,但支原體檢查依然陽性,而且還出現了許多新的不適。究其原因,極為複雜,支原體耐藥、檢測錯誤或試劑不過關、二重感染(長期套用抗生素者容易出現真菌、其它不敏感細菌感染)、心理因素等均可能存在其中。一般而言,對衣原體感染有效的藥物對支原體感染也有效。必要時,可採用四環素類藥物(常用的有四環素、多西環素、米諾環素)、大環內酯類藥物(常用的有紅黴素、琥乙紅黴素、羅紅黴素、阿奇黴素)和喹諾酮類藥物(常用的有氧氟沙星、左氧氟沙星)及大觀黴素、克林黴素、克拉黴素等治療生殖道支原體感染,療程為1~2周。其中紅黴素對人型支原體無效,克林黴素對溶脲脲原體無效。對女性盆腔炎,應考慮其多因素性,治療應包括針對淋球菌、沙眼衣原體、人型支原體及厭氧菌的抗生素,國外推薦頭孢西丁+多西環素或克拉黴素+慶大黴素的聯合治療方案。對於可能由支原體感染引起的前列腺炎,宜採用米諾環素治療,因為米諾環素能穿過前列腺包膜而在前列腺內達到殺滅支原體所需要的藥物濃度。值得提出的是,前列腺炎病因複雜,抗生素治療的效果並不一定好,需採用綜合療法,而且最好聽從泌尿外科專家的意見進行治療。

近年來,支原體對抗生素的耐藥性問題已引起多方注意,濫用抗生素可能是導致支原體耐藥的重要因素。有報導,溶脲脲原體對四環素的耐藥株占10%~20.6%,對多西環素的耐藥株占8%~27.5%,對紅黴素的耐藥株占10%~52.4%。溶脲脲原體和人型支原體對氧氟沙星的耐藥株占近20%。此外,對羅紅黴素及阿奇黴素耐藥的支原體也有報告。由於支原體對抗生素的耐藥性有日漸增加的趨勢,臨床用藥時應予以注意。有專家主張在治療支原體感染時,為了減少或防止耐藥株的出現,宜採用2~3種不同類型的抗生素聯合治療。同時,還可給予中藥輔助治療,但尚未發現治療支原體的特效中藥。

總之,生殖道支原體感染是目前醫學界爭議頗多的問題。支原體是否是尿道炎、前列腺炎和盆腔炎等疾病的病因尚未得到證實。生殖道支原體感染不僅存在於性病病人和性病高危人群中,在健康人(包括嬰幼兒)中也同樣存在泌尿生殖道支原體的寄居。因此,生殖道支原體並非一定是性病,也並非都要治療。生殖道支原體感染的治療要視具體情況而定,切忌急躁草率。