| 湯河鄉 |

湯河溫泉

湯河溫泉名稱:湯河溫泉

地理位置:湯河鄉境內

景點簡介

《水經注》記載熊耳山“雙峰競秀,望井銘耳”,《尚書禹貢》上有“導洛自熊耳”敞而得名熊耳山。自古為道教聖地,中原名山。主峰熊耳嶺海拔1569米。有頭無門、二天門、三天門、神仙橋、通天洞、風洞等景觀。熊耳山雄偉險峻,氣勢非凡。主峰雲遮霧罩,或玉帶纏腰,或桂冠戴頂。頭天門,二天門、三天門雄盼,龍潭瀑舒秀。懸崖絕壁間有一獨木神仙橋,經年累月不見朽跡,相傳為神人架設,遊人無法接近。通天洞平直,進洞後可見天白雲。風洞中的溜冰至七月炎夏不融,入八月積雪仍存。

湯河溫泉,位於熊耳山南麓湯河多街頭,俗稱“湯池”。光緒九年,《盧氏縣誌》記載:“湯池在熊耳山足,夏可熏雞,冬可沐瘍”。其形成原因,眾說不一。神話傳說為泉山之下壓一太陽,乃后羿所射之日。專家測定:常年水溫49.5℃左右,時流量10噸,台有硫、氟、鈣等二十多種微量元素。常浴湯池水,川醫治風濕關節炎、皮膚病,以及麻痹症、神經痛等多種疾病,對痤瘡、濕疹也有較好的療效。洗浴後皮膚光滑、富有彈性。

當地的湯河人自古以來就有裸浴的習俗。據說在古時,本地男女常為洗浴爭池,為此曹靖華之父曹植甫從中調停,最後約定女了洗浴時間為農曆的初三、初六、初九、紉十,其餘時間均為男子洗浴。此後,一年四季里,男女都能夠按約定時間,在大河岸邊,輪日裸浴,向著藍天白雲,盡情淋浴,眾目睽睽之下,旁若無人,呈現出“天人合一”的原始風情。遠遠望去,如一幅流動的人體水墨畫,令無數外來度假的遊客感嘆、稱奇。省著名歷史學家單淵慕到湯河考察後曾賦詩一首:“夜宿湯河青山下,夜濤聲求入耳,對崖數十裸浴女,微雨清晨洗文化”。

內部景觀

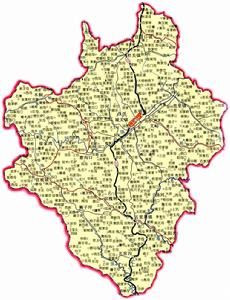

湯河鄉位於盧氏縣西南部深山區,距縣城75公里。西鄰五里川鎮,南接朱陽關鎮,東部和東北部與欒川縣叫河鄉接壤,北連橫澗鄉,東西長19公里,南北寬13公里,總面積150.5平方公里。

全鄉轄14個行政村,111個居民組,2742戶,10218口人,均為漢族。

該鄉處於深山區,由“五嶺兩河”(熊耳嶺、趕牛嶺、鷂子崖、天池崖、玉脊嶺、湯河、小溝河)構成。湯河位於老灌河上游,地域面積廣,河流支岔多,山高林密。鄉境內水利資源豐富,境內河流常年平均流量在1.5立方/秒左右,現已建成低里坪水電站,實現了併網發電;下步將在高里坪和新坪修建水庫和水電站。此外,鄉境內還有聞名遐邇的溫泉地熱資源,已實現了初步開發,年效益可達10萬元以上;目前,該鄉正在利用與欒川縣叫河鄉倒回溝旅遊景區相鄰這一優勢,積極宣傳,引資引商,全面啟動溫泉療養和熊耳山景區深層次開發,並逐步開通旅遊專線,增加旅遊經濟效益。同時,也通過招商引資,對鄉境內的金礦、鐵礦、銅礦等資源進行了探礦式的開採,取得了明顯的效益。

該鄉地處長江流域,屬暖溫帶氣候,因山高谷深,平均日照時間短,年平均氣溫12。C,無霜期僅140天,年降雨量為750---800毫米。近年來,該鄉利用自然條件及優勢資源,更新觀念,加快農業結構調整步伐,“菌、煙、藥、果、牧、蠶”六大產業蓬勃發展,非公有制經濟的發展步伐也同步加快。

當前,該鄉廣大幹群在縣委、縣政府和鄉黨委、鄉政府的領導下,艱苦奮鬥、務實創新,以經濟建設為中心,加快各項事業的發展步伐,逐步實現富民、興村、強鄉目標

相關圖片

| |

| 盧氏地圖 | |

歷史人物

在河南省伏牛山區長眠著一位普通國小教師,魯迅曾為他撰寫碑文——《河南盧氏曹先生教澤碑文》,他的名字令毛澤東念念不忘。他,就是著名翻譯家曹靖華的父親,盧氏縣五里川鎮河南村的曹植甫。

鄉村教師啃著芋頭辦義學

在盧氏縣五里川鎮河南村路口,一座盧氏西南山地常見的土坯房安然屹立。如果不是有專人引路,沒人能分辨出它與其他民居有任何區別。穿過門樓,進去後,兩邊各有東西耳房兩間。接下來是二門,裡邊是東西廂房三間。這裡就是曹植甫先生的舊居。現在,曹植甫的大孫子曹長齡一家正在此生活。

曹植甫生於1869年10月17日,字培元,取培植宏大元氣的意思。他20歲赴陝州考中晚清秀才。因痛感山鄉愚昧,決定設校授徒,開啟民智,通過教育手段,改變家鄉舊貌。

“這四鄉八里,老輩人裡頭,只要識字的都是老先生的弟子。”在盧氏縣五里川,沒有人不知道曹靖華,更沒有人不知道曹植甫。因為,在新中國成立前,盧氏縣朱陽關、湯河、馬耳崖、五里川的貧苦子弟,幾乎全靠他一個人在支撐教學。

而他的孫子曹章齡(註:曹靖華弟弟曹保華的兒子)就是曹老先生所剩不多的弟子之一。在曹章齡的記憶中,爺爺一直留著過胸的鬍子,穿著打扮和普通的農村老人沒什麼區別,只是樣子看起來和善、慈祥得多。

曹章齡四五歲的時候,曹植甫就開始對他進行啟蒙教育。牽著他的手,在自己房前屋後轉悠,山上的一草一木一洞一石,都被曹老先生講得頭頭是道。“爺爺總說,要我們為老百姓造福。”在曹章齡的心目中,爺爺是這么說的,也是這么做的。從曹植甫從教那天起,他就免費給鄉村貧困子弟傳授知識。

曹植甫的學生還清楚地記得,他每次去上課總是自己帶一個不大的小罐,裡面裝上自家種的小麥。到學校上完課後,自己推磨磨麵粉吃。把罐子騰出來,則可以到附近的井裡舀水煮飯。甚至是吃一枚小小的芋頭,他也從來不肯剝皮,因為這樣可以多吃一點。過著這樣的清貧日子,曹植甫依舊堅持在幾個鄉開展義學。曹植甫曾對曹章齡說:“你伯伯(註:指曹靖華)從小就爭氣,上學、讀書,還能去蘇聯。你們也好好讀書,走出這大山。”

魯迅親撰《教澤碑文》

8月的盧氏縣五里川中學,孩子們還沒開學,校園一片寧靜。

可別小看了這座小小的學校。在校園中心位置,正對著學校大門有一座由大翻譯家曹靖華親筆題寫的“尊師亭”,而裡面的一座教澤碑來頭就更大了。

這座教澤碑高約2米,寬約0.6米,該碑四周鑲刻著由魯迅先生親筆為曹植甫撰寫的《河南盧氏曹先生教澤碑文》,配以漢白玉碑石和金箔鑲字,看上去莊重典雅。

魯迅先生是在民國二十三年(即1934年)寫作該文的。此時,時值曹植甫65歲大壽,又是執教45載紀念。一群對其抱有敬仰之情的成年學子,私下裡商議為他立碑,以彰其教書育人的恩澤。他們特別委託遠在北京的同窗學友、身為恩師兒子的曹靖華為該碑撰文。

接到請託之後,曹靖華感到為難。他認為,為人子者卻為父撰寫碑文,大為不妥。為難之中,他想到了文壇好友魯迅。便飛鴻傳書,將父親生平事跡告知,並請其代為撰文。當時正在病中的魯迅接到書信後欣然答應,一氣呵成《河南盧氏曹先生教澤碑文》。並迅速將該文寄給曹靖華,對曹老先生致以敬佩之意。

在文中,魯迅自稱“會稽後學”,高度讚揚曹植甫:“幼承義方,長懷大願,秉性寬厚,立行貞明,躬居山曲,設校授徒,專心一志,啟迪後進,或有未諦,循循誘之,歷久不渝,惠流遐邇,又不泥古,為學日新,作時世之前驅,與童冠而俱邁,愛使舊鄉丕變,日見昭明,君子自強,永無意必,而韜光巷裡,處之怡然,此豈輕才小惠之徒所能至哉。”

讓人沒想到的是,眾位學子精心打制而成的碑石,卻遭到了曹植甫的堅決反對。他認為,自己所做的都是很平常的事,絕沒必要專門為此立碑讚揚。這一耽擱就是50年,直到1985年,這篇碑文才被當地政府刻在了五里川中學的“尊師亭”中。

“以不朽之文傳不朽之人”

1935年,這篇碑文發表在北京出版的《細流》上。同年年底,又被收進了《且介亭雜文集》中。有幸的是,這篇碑文被毛澤東看到,並牢記在心念念不忘。

1945年秋,毛澤東赴重慶與蔣介石和平談判時,曾到設在重慶的中蘇文化協會訪問,曹靖華時任中蘇文化協會常務理事。當毛澤東聽到曹靖華的名字,因與翻譯過馬恩著作的曹葆華僅一字之差,毛澤東就問他們是不是兄弟。曹靖華回答說不是,並解釋說曹葆華是四川人,而自己是河南人。

毛澤東隨即又問他是河南什麼地方的人。曹靖華回答說:“河南盧氏人。”毛澤東即刻問道:“盧氏有位曹植甫老先生,你可認得?”曹靖華應聲回答:“那是家父。”並吃驚地問主席:“家父一生在山區教書,從未出過門,主席未到豫西,怎么知道他的名字?”毛澤東說:“我是從魯迅先生的文章中知道的。魯迅給他寫過教澤碑文,那真是以不朽之文傳不朽之人,可惜我不曾到過盧氏,有朝一日倘能到那一帶時,一定會拜訪你父親!”

77歲高齡振臂籌糧救大軍

對教育曹植甫一腔熱情,愛國救國他更是一點也不含糊。

民國二十三年(即1934年)冬,國民黨第19路軍第60師從開封調至五里川、朱陽關一帶駐防,阻擊紅軍第25軍北上抗日。春節期間,60師師長陳沛為鼓舞士氣,收買拉攏民眾,從外地請來一個劇團,在朱陽關國小院內開聯歡晚會,曹植甫寫一副對聯,貼在舞台明柱上:“舞台即是世界,世界便是舞台,演員在演大家,大家都是演員。”並直言不諱面斥陳沛說:“常言講養兵千日,用兵一時。當今日寇侵華,步步進逼,國家興亡,匹夫有責,貴軍不在前線抗日,卻來後方同室操戈,攻打紅軍,不知師長對此有何評論?”

一通斥責讓陳師長面紅耳赤,支支吾吾辯解:“軍人以服從命令為天職,敝人是身不由己,旨意難違……”不等他說完,曹就氣憤質問:“那么天意、民意、世情、國情能違嗎?豈不知水能浮舟,亦能覆舟,民心更不可違。”

更讓人感動的是,1946年夏天,內戰爆發,李先念率領一支隊伍從中原突圍後進入伏牛山區。由於當地民眾不了解情況,看到大批軍隊進駐,紛紛躲避逃離。造成隊伍糧草奇缺,很多戰士甚至餓死在行軍途中。

這時,曹植甫的一位學生賀老漢提出:曹植甫是這裡最德高望重的人,只要他站出來說句話,大家都會聽的。部隊首長當即派人前去探訪,並邀請他到軍部一敘。時年77歲高齡的曹植甫看完信後,不顧年邁,當夜即赴軍中與其商量籌糧備戰之事。

第二天,他便召集當地各界人士,召開地方人士座談會,當場發表當時足以讓他掉腦袋的“赤色宣傳”,號召民眾支持中原軍區部隊。在他的振臂高呼下,不過數月時間,就籌來150多萬公斤糧食,幫助部隊度過了最艱難的時期。

1958年10月,曹植甫先生在家鄉去世。

曹植甫,一位在盧氏山區設校授徒的國小教師,卻贏得了兩位偉人的讚譽。圖為曹家晚輩曹冠峰在向記者介紹先輩曹植甫的畫像。

民間傳說

在此處添加文本內容

相關詩詞

熊山不墨千秋畫,洛水無弦萬古琴

開放時間

在此處添加文本內容

門票及優惠措施

5元/人

最佳旅遊時間

秋冬時節

交通指南

見地圖

遊覽線路

見地圖

飲食住宿

在此處添加文本內容

在此處添加分欄左部分文字在此處添加分欄右部分文字

在此處添加分欄下部分文字

聯繫方式

在此處添加文本內容