簡介

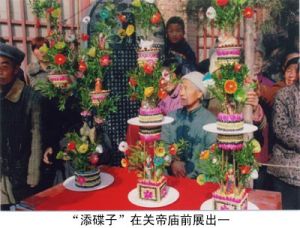

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄“添碟子”,是西安市長安區杜曲鎮寺坡村特有的一種民間工藝,譽滿長安城南,起源於清末寺坡村民趙錫恩對祭祀關帝廟時所獻祭品的藝術加工。

.

.杜曲鎮位於少陵塬畔,地處著名風景區樊川的中心地帶,文化底蘊極其深厚,著名的樊川八大寺院座落於此,歷來有“城南佛國”之美譽。

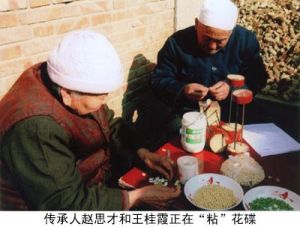

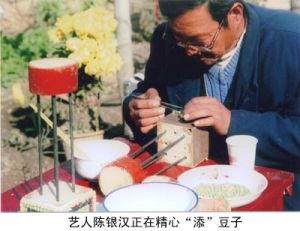

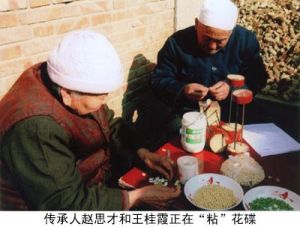

“添碟子”製作過程包括“粘”、“嵌”、“架”、“塑”四道工序。用各種豆子、小米、瓜子、杏仁等五穀雜糧為原料,蘸上用麵粉、雞蛋清和成的粘劑,嵌接在竹棍和木樑疊架起來的亭台樓閣上,再將麵塑的鳥獸蟲魚、人物造型等置放其間,最終成為一種造型美觀、色彩鮮艷、製作精細的立體祭品,一種集繪畫、雕塑、木工等多種藝術表現形式於一體的獨特工藝品。“花碟”樓台內的戲劇,早期僅有“五福擇壽”“三娘賽翠”“唐僧取經”等內容;建國後,又喜添了“鹿鶴同春”“兄妹開荒”和“王貴與李香香”等新的內容,充分表達了勞動人民當家做主、豐衣足食、婚姻自由的喜悅心情。

“添碟子”飽含著民眾的智慧與創造,體現了民眾對忠義、仁勇精神的崇尚,在一定程度上能使傳統人文精神、道德和價值觀的合理成分得到發揚,有利於社會主義和諧社會的建設;它集木工、雕塑、彩繪等多種藝術表現手法於

.

.基本內容

基本材料:各種豆類、瓜子、木料、漿糊、漆、面、丙烷顏料、清漆、蠟、染料、小米、 .

.相關器具:刻刀、爐子、耐火容器、清水。

主要工藝:搭台、彩塑、扎花。

核心工藝:“添”

工藝簡介:

“添碟子”藝術中最引人注目的是一種叫做“戲樓盒子”的大型添碟子,其製作過程囊括了添碟子的主要工藝。“盒子”最初用於承放供品,是一種食盒,改造後“戲樓盒子”不再是簡單的酬神道具,而成為“添碟子”的一種經典形式:以方形“盒子”為底座,座上起閣樓三層,每層閣樓中列人物若干,人以麵塑,樓以木製,樓中人物,層成曲目,如“三娘賽翠”、“二堂舍子”等等。底座與閣樓既成,又以蠟塑花草左右掩映,遂成一完整的“戲樓盒子”,再在閣樓中懸起“供肉”,就可以拿去供奉關老爺了。

.

.一副完整的“戲樓盒子”其工藝分三部分:搭台,彩塑與扎花,一般由三位藝人分別負責。

搭台藝人兼通木工,因為製作仿真樓閣是木工活兒。“添碟子”工藝興起於清,所以其經典形式“戲樓盒子”的主體閣樓仍是仿清的。三層建築,是把木料由漿糊嵌粘而成,自下而上共有兩閣一亭。其飛檐、廊柱、欄桿,乃至細小到瓦當等物一應俱全。木樓還須彩飾,除塗漆之外,“添碟子”藝術還有其特別的手法:“添”。“添”是把象徵五穀豐登的豆類 籽類,或染色,或存其天然之色,以蛋清澱粉和合作膠,大面積地粘附在平面上,以呈觀出某種花型圖案。如美麗的荷花、靈巧的梅花,隨意而定。在此,“添”被用於製作“戲樓盒子”:三層閣樓鱗次櫛比的瓦片即是用一枚枚黑瓜子皮“添”在木房檐上而成。“添”分二種,一種精緻,一種巨觀。精緻者即是上文所述的一種平面裝飾藝術,而巨觀者,是就“添

碟子”的整體藝術而言。把碟子一層層添在台基上以追求“高長”“新巧”的藝術效果,這一種工藝方式,即叫做“添”。可以說,一個“添”字囊括了“添碟子”的基本精神:手工

的精巧,想像的奇特。而瓷碟的使用與五穀的原料,則為“添喋子”帶來了素淨與質樸的農家趣味。至此,經過木工與“添”兩道工序,“戲樓盒子”的主體“閣樓”得以完成。

塑人工藝有兩道工序:麵塑,彩繪。所塑多為傳統戲曲人物,如三國戲,水滸戲,包公戲人物等等。先用麵團握出人胚,再以刻刀,木片或手指甲刻畫眉目。風乾,以丙烯顏料著色。待乾,再用清漆塗刷上光,以期獲得瓷質效果。寺坡的人塑,忠奸俊醜,無不各具情態,虎虎如生。

經以上塑人與搭台兩重工藝,“戲樓盒子”的主體樓台已完成,只剩扎花。扎花整個過程分別為製作花瓣與製作花芯,花瓣由蠟作成。先取耐火容器,中施適量的蠟,於爐上獨之,加入所欲呈色的染料。須注意融蠟不可過稀,否則花瓣不易成型。取預先準備的用胡蘿蔔頭刻成的模具,先蘸清水,再蘸入蠟汁,以蠟汁不沒過模具的未雕刻處為準,取出,連模具帶所攜蠟汁再入清水,冷卻。這時模具上的蠟汁已深入刻痕,成型,輕輕取下,即為花瓣形狀。此法可用來製作牽牛花,亦可作菊花。所成花瓣,色彩艷麗,透薄如真。再取軟鐵絲及彩紙,鐵絲不必過細,密纏彩紙於鐵絲之上,使包裹彩紙的鐵絲頭部成一骨朵,用骨朵蘸滿糨糊在預先備下的小米盤中打一個滾。於是許多小米粘在骨朵上,狀如花蕊。最後從前往後把鐵絲插在花瓣中心直到花蕊入瓣,一朵以鐵絲為枝以蠟為瓣,小米為蕊的小花就此做成。所成花朵可用來裝飾“戲樓盒子”,也可以做成純粹的花枝“添碟子”。花枝葉添碟頗有高枝盆景的效果,花兒與瓷碟交映,素雅喜人。

作品形制:

目前寺坡村保存著大小兩種形式的“添碟子”,大型“添碟子”是上文所述的“戲樓盒子”,普通“添碟子”是一種雕塑與碟子之上的插花藝術,它由雕塑底座,瓷碟與蠟花三部分構成,其工藝同樣以“添”為核心,包括雕塑與蠟花兩重工藝,而缺少“搭台”這一環節。免去搭台,這種“添碟子”是直接讓瓷碟暴露在雕塑底座上,以求雜技般的奇險效果。雖然略有不同,但兩種“添碟子”具有相同的原理與工藝。

歷史淵源

“添碟子”又名“花碟”。是長安區杜曲鎮寺坡村特有的一種民間工藝,起源於清朝末年當地一位名叫趙錫恩的村民對祭祀“關帝廟”時供奉祭品的藝術性加工。

.

.一、“關帝廟”祭拜與廟會傳統

據寺坡村村北“關帝廟”現址前四塊碑文中的《重修關帝廟記》記載:“關帝聖君忠義參天,謨拜奉詞,遍布神州,座落寺坡風水寶地的關帝廟,始建於明洪武年間,明萬曆三年、清嘉慶二十三年曾兩次擴建修葺,歷經明、清、民國,迄今約六百三十餘載……為了崇揚義舉,啟迪後人,立碑以志”。關聖帝君,即關羽,亦稱“關帝”、“武聖”。由記載可知,明朝洪武年間,寺坡村人開始建“關帝廟”,祭拜三國歷史上被視為“忠義楷模、仁勇化身”的著名人物關羽,進一步弘揚“重忠守義”的優良傳統。關帝廟的建立,使“村社祭祀之典,始有憑藉”(《重修關王廟記》)。

年復一年綿延不絕的關帝祭拜在當地發展、積澱,形成了固定的廟會制度:每年正月十三日舉行隆重的廟會。當時的寺坡村分中心、東上、西上、南首、北坊“五坊”,每坊都有自己的“神頭”。每年正月初五娘娘會上,五坊神頭聚會商量,籌劃廟會,如果當日不能確定下來,次日初六再聚會商討;如果還定不下來,就要私下做工作,初八再聚會商定。神頭必須在初九清早西安城門一開,就進城採購,初十烹飪、製作,十一往廟裡擺放,十三供逛廟會的村民參觀。

.

.神頭聚會一般由“社頭”召集。社頭由東上、西上、南首、北坊四坊輪流擔任,每年一換,中心坊因經濟較差,算半坊,不擔任社頭。人們規定:擔任社頭的那一坊,要出更高的廟會費,提供更多的供品。就點心而言,社頭坊一坊就要出一二十盤,每盤一兩公斤;而其它四坊所出供品只要十二盤即可。當時社規十分嚴格,供桌的擺放也非常講究,廟會時,惟社頭坊的供桌才能置於廟堂正中央;同時,各坊供桌位置嚴格限制在規定範圍之內,前後左右移動的幅度不能超過一塊磚厚。一旦違規,該坊神頭要受到跪一炷香的懲罰。

二.“添碟子”的誕生及影響

正月十三日進獻貢品,祭拜關帝。這一習俗流傳至清,無甚更革。然而,光緒年間的一年,趙思才(添碟子傳人,杜曲鎮寺坡村人,現年88歲)的一個門中爺擔任北坊神頭,主辦廟會。這一年到初八才商定好廟會之事,而就在這一天,趙思才的門中爺喝醉了,睡到次日中午才醒。這顯然來不及置辦祭祀供品。按照社規,他必須到關帝神像前跪一炷香的時間。他不想丟這個人,於是讓趙思才的父親趙錫恩想辦法。趙錫恩當時專門給寺廟塑像、繪壁畫,具有一定的繪畫才能。他急中生智,把紅、白蘿蔔等剁碎,擺出各種漂亮的圖案,中間以黃豆、玉米等點綴,就這樣湊了十二碟。沒有料到,此舉受到全村人的一致好評,大家爭相觀賞,把那些按傳統習俗擺放的肉盤蛋碟晾到了一邊。第二年,趙錫恩又有所突波,將蘿蔔切成柱體,四周粘滿各色的雜豆,蘿蔔柱上擺放用面捏的小人和小動物。第三年,趙錫恩有了更大膽的創新,在蘿蔔柱上插上竹子,架起第二層碟子。第四年,南坊的私塾先生趙春霖,在趙錫恩的基礎之上,進一步創造了三層碟子的供品。由於這種供品相對傳統供品添加了兩層碟子,故稱“添碟子”。就這樣,“添碟子”這一對祭祀供品進行藝術加工而形成的傳統工藝在寺坡村誕生了。

“添碟子”靈巧不凡的構思和精美絕倫的做工極大地提高了它的藝術觀賞價值,影響範圍也逐年擴大,不斷吸引寺坡村周邊村民以及外村村民前來觀賞。遊人的增多,亦豐富了“廟會”的內涵,使其由原來單一的關帝祭祀活動向綜合性娛樂聖會的方向發展演變。廟會的盛況,《重修關帝廟記》描述道:“每年正月十三古會,民間工藝一絕‘添碟子’亮相,書畫名流,屆臨獻寶;百家樂社,爭相競藝;千竿旌旗,紛至沓來。數萬人從四面八方雲集於此,娛樂活動,雅俗並容……是歷代城南樊川唯一的聖會”。

三、“添碟子”的發展

“添碟子”誕生後,代代相傳,不斷發展完善。形式上,工藝由在碟子裡平擺發展為在分層相隔的盤碟中搭樓置戲。祭品由臘肉、凍肉、點心、雞蛋、豆類、鹹菜、蘿蔔等逐漸發展為用秸稈、面、豆、蠟、瓜子等材料著色製作的立體化祭品。造型也由平面圖案發展為精美別致的花卉、戲樓、戲劇人物等複雜形態。內容上,它由人們祭祀關公時晉獻的祭品發展為集繪畫、雕塑、美術等多種藝術手段於一身的工藝品。民國時期,“花碟”又增添了“五福擇壽”、“三娘賽翠”和“唐僧取經”等內容,展現了廣大民眾盼望解放、追求幸福的純潔心靈。建國以後,花碟又喜添了“鹿鶴同春”“兄妹開荒”和“王貴與李香香”等新的內容,充分體現了勞動人民當家做主、豐衣足食、婚姻自由的喜悅心情。2004年4月,全省首次民間美術觀摩展中寺坡村村民薛全榮製作的“添碟子”榮獲傳統類二等獎。2005年11月,西安民族民間文化展中的“添碟子”得到了省市專家和各類媒體的廣泛關注,被評價為“寺坡村獨有的民間藝術”。今天,傳統民間工藝“添碟子”中的亭台樓閣、雕樑畫棟、戲劇人物、鳥獸蟲魚等,布局錯落有致,塑造精巧傳神,色彩鮮艷、做工精細,主次分明、相映成趣,具有很高的藝術觀賞價值。

基本特徵

1、“添碟子”構思的奇特性

用胡蘿蔔雕刻成梅花、喇叭花、菊花等各種花頭模具;把黑色的瓜子殼當成製作亭台樓閣的屋檐瓦片;用麵粉塑造戲曲人物……這種用蔬菜瓜果、五穀雜糧等各種食品製作立體的祭品“添碟子”,構思極為奇特,設計十分巧妙。

2、“添碟子”的藝術觀賞性

“添碟子”集雕塑、繪畫等多種藝術表現手法於一體,具有很高的藝術觀賞價值。完整的“添碟子”外觀,亭台樓閣,設計別致;戲劇人物,栩栩如生;雕樑畫棟,做工精細;鳥獸蟲魚,塑造傳神。

3、“添碟子”的家族傳承性

“添碟子”作為長安區杜曲鎮寺坡村獨有的一種傳統民間工藝,對製作人的技術要求甚高,僅在當地代代相傳。

4、“添碟子”製作的分工協作性

“添碟子”作為一種立體的藝術表現形式,綜合了木工、彩繪、雕塑等藝術門類,需要多人分工合作,才使得這些工藝完美組合,相得益彰,其製作過程充分表現出高度的分工協作性。

主要價值

“添碟子”製作過程,是我國多種傳統技藝的集中展現,它飽含著民眾的智慧與創造,不但體現民眾對忠義、仁勇精神的崇尚,而且具有較高的審美價值。其主要價值在於以下幾點:

1、有利於社會主義和諧社會的建設。

“添碟子”的製作是一種高度分工協作的過程,在此過程中,木工、雕刻、彩繪等技藝的完美組合,既培養了人們的創新精神,又加強了團結協作性,對建設和諧村社有積極意義。

.

.“添碟子”作為祭祀關帝的重要貢品,它代表著人們對“忠”、“義”精神的崇尚。市場經濟的發展在帶給人們豐富多彩的物質生活的同時,也給人們的精神生活產生了一定的負面影響。其重要反映就在於人們“忠”、“義”精神的缺失,主要表現為假冒偽劣產品泛濫、豆腐渣工程大興、誠信缺失、道德淪喪、貧富差距擴大、社會矛盾激化,傳統人文精神、道德和價值觀的優秀成分遭到無情地踐踏。祭祀關帝的廟會活動從一定程度上使人們受污染的心靈得到了淨化,使人們變得誠實守信、有情有義、孝敬父母、恩愛妻子,有利於營造一個和諧美滿的社會氛圍,對推動社會主義精神文明建設具有深遠的意義。

2、文化價值。

“添碟子”融合了多種傳統民間工藝,保護和搶救它,就等於搶救保護了多種傳統工藝。其整體形制,已經發展到以明清建築為主要架構的一種藝術品,對藝術保存我國關中民居有重要的價值。

“添碟子”是為祭祀關帝而創製的,其實質代表著人們對於“忠”、“義”精神的崇拜與傳承,保護它,在一定程度上能使傳統人文精神、道德和價值觀的合理成分得到發揚。

3、審美價值。

“添碟子”構思極為奇特,設計十分巧妙。它集木工、雕塑、彩繪等多種藝術表現手法於一體,具有很高的藝術觀賞價值。完整的“添碟子”外觀,亭台樓閣,設計別致;戲劇人物,栩栩如生;雕樑畫棟,做工精細;鳥獸蟲魚,塑造傳神。

4、經濟價值。

祭祀關帝的廟會作為城南樊川一帶的盛會,有利於實現鄉間物資交流,繁榮農村經濟。由於“添碟子”的主要原料為五穀雜糧,難以長期保存,因此,有必要在傳統工藝的基礎上,再發展創新,使其既有利於觀賞,又有利於保存。有必要將現有的製成品保護起來,建立展覽館,供遊人參觀。同時,我們應該通過各種媒體、各級政府和社會組織開拓市場,在省內各大慶典和交流會上向公眾展覽,如黃帝陵祭祖、東西貿易洽談會、亞歐經濟論壇等,實現較高的經濟收益和社會效益。

相關器具與製品

1、今長安區杜曲鎮寺坡村村北有關帝廟遺址,廟前有《關王廟靈應記》《重修關帝廟記》等碑文。

2、當地“添碟子”傳人家中普遍有紅豆、黃豆、綠豆等豆類以及瓜子、木料、漿糊、蠟、染料等各種製作原料和刻刀、鐵絲等相關製作工具。

3、過去祭拜關帝廟時拍攝的“添碟子”圖片。

4、傳人薛全榮家裡有“添碟子”的殘留樣品。

瀕危狀況

解放前和解放初,廟會興盛,每年過年正月十三,全村製作“添碟子”的藝人有數十人,最多時可出碟子四十桌。後來關帝廟被杜曲糧站徵用,特別是文革期間,廟會被禁止,失去展示平台。加之其主要用於祭祀,雖觀賞性極強,藝術性很高,但是經濟價值不高,幾乎沒有年輕人願意學習。目前,全村能夠製作的藝人只有六人,觀有的傳承人都已七旬左右,其中兩個已經九十多歲,傳承人面臨斷檔的危險。

“添碟子”製品的主要原料為五穀雜糧,難以長期保存,傳世的作品很少。薛全榮家裡現有的“添碟子”樣品大都殘破不堪。

保護計畫

已採取的保護措施:

1、“添碟子”製作手工技藝得到長安區非物質文化遺產保護工作領導小組的高度重視,在對外宣傳方面作了很多工作。

2、杜曲街道辦成立了以街辦主任為組長的“添碟子”保護工作領導小組。寺坡村也建立了“添碟子”協會。

3、對所有藝人進行了調查登記,造冊建檔,並對製作工藝流程進行了記錄整理。

4、2008年12月區非遺保護中心請藝人們製作“添碟子”8件作為民間工藝品收購,收藏,並將製作工藝過程做了視頻記錄。

資金投入情況:

區文化局、杜曲街辦、寺坡村三級已經為以上措施投入資金3萬元。

保護內容:

1、寺坡村“添碟子”的全部工藝技術及流程

2、傳承人

3、各種製作工具

4、觀有工藝品

長安民間工藝“添碟子”瀕臨失傳

薛全榮老人家裡的添碟子已經破損不堪。記者尚洪濤實習生房曉朋攝各種彩色的豆子、瓜子、桃仁、杏仁,被竹棍嵌接,“嫁接”在由幾個瓷碟子疊架起來的物體上,最後構成一座座精巧的亭台樓閣。這些多層“樓閣”中,有飛禽、走獸、花朵、昆蟲,還有一個個按照故事或戲文情節用麵團彩塑出的各種小人兒……這就是長安區獨具特色的民間手工藝品“添碟子”。

.

.近日,記者走進長安區杜曲鎮寺坡村“添碟子”藝人薛全榮家。在他家後院一間廢棄的房子裡,記者見到了兩座落滿灰塵的樓閣狀“添碟子”。各種嵌接著幾層碟子的支架堆放在斑駁的土牆邊,當年的影子依稀可辨。記者得知,老人不久前剛剛去世,村里又少了一位能做“添碟子”的老藝人。

食物做成藝術品

“添碟子”造型華麗繁複,精緻程度令人驚嘆,但除了碟子和支架,全是用食物等材料堆砌成的。如被染上彩色的瓜子殼排成一溜溜屋檐,五色豆子拼成戲台或小閣樓。麵團捏成的人物與四周點綴的花鳥走獸相映成趣,牌坊、大小戲樓、花、樹、蝴蝶等一應俱全。而粘合劑就是麵粉和雞蛋清。藝人們都掌握著一些傳說或典故,為每座“添碟子”都賦予一個鮮活的故事情節或人物場景,講起來源頭頭是道。舊社會裡他們常做的是“三娘教子”,“天仙配”、“慈禧觀花”等,解放後也做過“兄妹開荒”、“李雙雙”等。據介紹,“添碟子”的立意構思、藝術造型沒有什麼固定模式,藝人可以根據自己的聰明才智來發揮創造,可以充分顯示出製作者的藝術才能和文化水平。

“添碟子”實為祭祀供品

其實,“添碟子”就是廟會裡上供用的一種祭品。87歲的“添碟子”傳人趙思才老人告訴記者:以前,每年正月十三都要過廟會,上供品。在他爺爺那一輩兒,上供的供品每桌要擺12盤,盤中有臘肉、凍肉、點心、雞蛋等。管祭祀的“神頭”們每到正月初五都聚在一起“說會”,說成後正月初八要到西安來辦貨、採購祭品。有一年,他一個本家爺爺當“神頭”,結果因為喝酒誤了辦貨大事,只好來找趙思才的秀才父親趙錫恩想辦法。天寒地凍,村里只有蘿蔔、菠菜、玉米等蔬菜,怎么才能拿出像樣的12盤供品啊?

聰明的趙錫恩會給廟裡塑像,還會畫畫。他將紅、白蘿蔔等剁成末末,在盤子裡擺成很美的圖案,再用些黃豆、玉米圍成各種花樣加以點綴。結果,這樣湊成的12碟供品倍受好評。第二年有了經驗,趙錫恩在花碟供品製作方面深加工,加上了面人和動物。第三年就插起竹棍架起第二層碟子。後來經過多才多藝的供奉人的逐漸改進,花碟又加到了3層4層。逐漸地,這種觀賞性很強的“添碟子”取代了供品,並成為一種習俗流傳下來。

“添碟子”技藝面臨失傳

不過這種美麗的“添碟子”現在幾乎難得一見了。目前僅市群藝館存有4件展品,而且有些“添碟子”的某些部位已經生蟲,急需修補。寺坡村里除了薛全榮老人家落滿灰塵的那兩件,基本上見不到“添碟子”的實物。趙思才老人能提供給記者的也只是當年展出時的照片。

75歲的“添碟子”老藝人陳偉回憶到:解放前後,“添碟子”還曾一度紅火,幾乎每年都組織廟會上供。上世紀80年代,村里也還零星地做過幾次,到90年代就幾乎絕跡了。2000年後,基本上就沒人再做了。據了解,“添碟子”作為一種象徵五穀豐登的祭祀用品,它的用途就是上供,並在正月十三那天的廟會上祭祀神仙、讓民眾觀賞。一旦過了正月十三,“添碟子”就幾乎沒有什麼“用處”了。隨著時代的進步社會的發展,現在已很少舉辦廟會了。離開了廟會祭祀這樣的環境場合,“添碟子”就沒有了“用武之地”。而且,“添碟子”不易保存,陳偉老人說:“‘添碟子‘的原材料都是食物,特別難保存。所以,村里‘添碟子’的實物幾乎都找不到了。”

“添碟子”雖然美觀精緻,令人讚嘆,既然沒了用處,又不能創造經濟效益,帶來的最大的問題就是其手藝面臨失傳。據介紹,寺坡村現在僅有的幾位“添碟子”老藝人均年事已高,傳承後繼無人。

“我們獨有的民俗民間文化和手藝得不到保護傳承,這太令人痛心了。”老藝人陳偉動情地說:“如果能用耐腐蝕的現代材料來製作‘添碟子’,再加上精美防塵防潮的包裝,製作成可以保存的紀念性產品,這也許是‘添碟子’的一條出路。”

也許,這真是“添碟子”這門傳承了百餘年的民間民俗手工技藝的一條出路呢,但願它能藉助現代科技的力量重新煥發迷人的光彩。