探測器外觀

深度撞擊

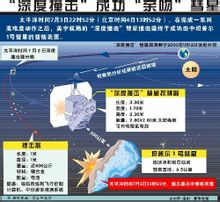

深度撞擊外觀:大小約等於一輛小轎車

重量:約380千克

裝置:高性能的中央處理器和高穩定性的指示控制系統。一個固定的太陽帆板及小的鎳氫電池、高增益天線、碎片防護裝置、高解析度成像儀和中解析度成像儀,34米波長的X波段無線電與地球和撞擊艙保持通信。

重大意義

其一,科學家的發現將幫助我們對太陽系誕生的過程有更多了解,並將對探索生命的起源、地球上水的來源也有重大意義。天文學家猜想,包括地球在內的行星,大約39億年前可能都曾受到彗星的密集轟擊,而不久後地球上就出現了生命,兩者之間可能有聯繫。如果能由此在回答“人類從哪裡來”的問題上有所幫助,此次撞擊的意義更將惠及全人類。 其次,整個過程的太空飛行器無人控制技術堪稱完美,而這對人類未來遠足外空,離開蟄居許久的地球家園,前往外空開闢新的樂土,也將具有重大意義。 再者,以如此一種好萊塢大片的方式進行的“深度撞擊”,無疑能激發出人類更多的想像,吸引更多的人投身科學探索。或許在許多人的眼中,科學研究總是枯燥無味的,而空間探索則更往往是“虛無縹緲”的。但“深度撞擊”吸引了無數的眼球,當他們在今後仰望蒼穹的時候,心中或許會萌發出更多從事科學探索的激情。而這,或許遠比傳統教科書式科普教育的效果要來得更好。 可能有人會說,“深度撞擊”耗資3.3億美元,如此巨資是否值得?然而,比較一下吧,一架B-2轟炸機的單價高達21億美元,當它在地球上留下深坑的同時,留在人類心靈里的傷害,又是多么深重呢? “香消玉殞”在宇宙深處,“深度撞擊”留給人類的,絕非僅僅只是一場華美的“焰火”表演。

幕後故事

時間

“選擇美國‘獨立日’是噱頭” “深度撞擊”計畫從醞釀到今天,經過了近30年時間。為了保證計畫成功,科學家對於計畫的每一個組成部分都進行了精心挑選。比如撞擊器的重量就幾經增減,多一分則可能使預算超支,少一分則可能降低撞擊威力;撞擊對象“坦普爾1號”直徑6公里,個頭大,“靶子”也大,而且算是彗星中“循規蹈矩”的一員,很容易被預測到將要出現的位置。最重要的是,它自轉速度慢,可以保證千辛萬苦撞出來的撞擊坑不會在短時間內轉到人類觀測不到的彗星另一面去。 約曼斯博士向記者透露,其實,在7月4日美國“獨立日”這一天進行撞擊,也是經過“深度撞擊”計畫小組精心選擇的。說白了,這是美國宇航局搞的一個“噱頭”。 “根據我們的計算,‘坦普爾1號’將在7月5日這一天來到它的近日點,也就是它自身軌道上離太陽最近的位置。按照‘深度撞擊’計畫的要求,我們必須選擇彗星離太陽和地球都比較近的時候進行撞擊。因此,只要是在7月5日前後一到兩周時間裡,任何一個日子都可以是理想的撞擊時間。大家一琢磨,不如選7月4日‘獨立日’,聽起來不是更酷嗎?”

動機

“哈雷彗星激起科學家好奇心” 根據預測,撞擊器一旦擊中彗核,將產生一個不下30米深、足球場大小的撞擊坑。然而,如果彗核比預計的要堅硬,撞擊器打出的坑洞不大,噴射出來的彗核物質較少,人們盼望的“太空焰火”的絢麗景象也將難以出現。 不過約曼斯博士表示,對於撞擊坑大小的猜測,是建立在科學家目前對於彗核物質構成判斷上的。不同的撞擊坑形成過程,將為天文學家提供顛復性的嶄新認識。所以,“深度撞擊”科研小組成員已經做好心理準備,迎接各種意料之外的撞擊結果。 “‘深度撞擊’計畫的目的,不是為了證明我們固有的觀念,而是為了挑戰神秘的未知。要知道在此之前很長一段時間,天文學家都相信,彗星就是一顆顆裹著灰塵的骯髒大冰球。1978年,科學家艾倫·德拉米爾和美國國家光學天文台的邁克·貝爾頓無意中發現,著名的哈雷彗星是個不折不扣的‘煤球小子’,彗核外殼比煤還要黑。這激起了科學家研究彗星物質構成的好奇心,‘深度撞擊’計畫由此誕生。” “根據我們目前的推測,‘坦普爾1號’應該是一顆結構疏鬆、重力小、易碎的彗星。因此我們判斷,應該可以撞出一個100米直徑的坑洞來。不過,如果這顆彗星是一個堅硬的大冰球,那么坑洞形成的時間會遠遠短於目前猜測的200秒,撞擊坑的尺寸會比較小、但是更深,也會有更多的噴射物脫離彗星。不排除還有第三種可能性,那就是‘坦普爾1號’的內部物質像聚苯乙烯泡沫塑膠一樣鬆軟,那么幾乎不會造成什麼坑洞,也幾乎沒有什麼噴射物。” “所以說,不同的撞擊結果,可以為我們提供不同的認識。‘深度撞擊’計畫的目標,就是為了研究彗星的內部構成。‘坦普爾1號’到底是一個堅硬的大冰球、層層包裹的‘大洋蔥’、外殼堅硬的‘空心湯糰’、還是一塊不堪一擊的‘雞蛋布丁’?通過攝像器材,我們可以了解到它的外部形態;通過撞擊,我們可以研究它的內部構成。不管獲得什麼,我們都會為嶄新的發現歡呼雀躍。‘深度撞擊’計畫最迷人的地方在於,我們真的不知道將要面臨怎樣的結果。”

撞擊

“像一隻蚊子衝進客機” 此次“深度撞擊”行動和美國曾經拍攝的一部電影《深度撞擊》同名,如果看過當年的影片,也許人們會擔心,一個探測器去撞擊彗星,會不會對地球造成不利影響?撞擊的碎片萬一飛到地球上,可怎么辦? 事實上,科學家已經對此進行了嚴密的考察和計算。“坦普爾1號”是一顆運行軌跡不可能威脅到地球的彗星,經過估算,撞擊會使彗星的速度每秒鐘增加萬分之一毫米,但這也只是使它原來5年半的軌道運行周期減少1秒而已。而且,撞擊發生時,“坦普爾1號”彗星遠在地球1.32億公里以外,它的碎片也不可能撞上地球。 對於撞擊產生的影響,約曼斯博士形象地比喻說:“從科學角度來看,這一撞擊就好比讓一隻蚊子衝進一架波音767客機,完全不會影響到彗星本身的運行軌道。” 未來 “小天體的威脅真實存在” 約曼斯博士在接受採訪時也坦言,小天體對於地球和人類構成的威脅不容忽視。不過他一再強調,“深度撞擊”計畫與“小天體威脅論”毫無關係,科學家研究彗星的物質構成,絕對不是為了將來能夠將它們炸飛做準備。 “電影《深度撞擊》中的場景,對於我們大多數人來說,仍然是科幻影片中的‘胡思亂想’。不過,小天體的威脅真實存在。從幾百萬年的漫長時間來看,人類死於彗星或小行星撞地球的幾率,與在飛機墜毀事故中喪生的幾率是一樣的!” “根據估計,從1998年到2008年之間,大約會有2000個直徑在1公里以上的小行星和彗星靠近地球,一旦與地球相撞,足以造成全球性的影響。但此次‘深度撞擊’計畫的目的,僅僅是在於了解彗核的內部物質構成,以此幫助人類了解太陽系形成初期的物質形態,而不是為了對可以導致彗星偏離軌道或者直接將其摧毀的方法進行實驗。”

美國東部時間2010年11月4日10時(台北時間4日22時)左右,“深度撞擊”探測器飛至距離“哈特利2”號彗星694千米處對其進行拍攝。

7月4日,美國宇航局的“深度撞擊”彗星探測器將與坦普爾1號彗星在太空深處上演一場親密接觸的精彩大戲。現根據美國宇航局官方公布的“劇本”,摘要如下:

1、導演:眾多大腕聯手執導,雲集業界頂尖機構及科研院校、企業等,包括美國宇航局及其噴氣推進實驗室、馬里蘭大學等高校以及“鮑爾”航天科技公司等企業。

2、劇本創意:30年多前,英國科幻作家阿瑟·克拉克在一本名為《2001》的作品中構想出“撞擊彗星”的創意,引起了諸多航天大腕的興趣。經過不斷改進、完善後的計畫,最終於1999年7月被美國宇航局等方面採納。

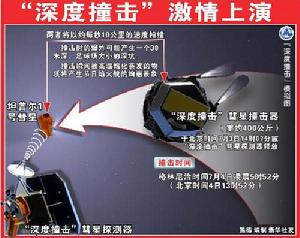

3、時間:格林尼治時間7月4日凌晨5時52分(台北時間4日13時52分)。

4、地點:距地球1.3億公里的太空深處,室女座中最明亮的星體角宿一附近。

5、主角一:“深度撞擊”彗星探測器,於今年1月12日發射升空,迄今已在太空中飛行了近4.3億公里。它由兩部分組成,一是飛行器,負責提供動力並攜帶有諸多科學儀器;二是用來轟擊彗核表面的撞擊器,體積相當於一台普通家用冰櫃,重370公斤。

6、主角二:坦普爾1號彗星,它由德國天文學家坦普爾於1867年發現並以他的名字而命名,這顆彗星在火星和木星之間、圍繞太陽的橢圓軌道運行,彗核自轉周期約42小時。

7、劇情梗概:台北時間7月3日14時07分,“深度撞擊”彗星撞擊器從其搭載的母船探測器中被釋放出來,並開始調整飛行姿態和速度,等待與坦普爾1號的約會。約24小時後,坦普爾1號彗星如約而至,兩者將以約每秒10公里的相對速度“激情”相撞。

8、攝像:此次拍攝規模龐大,各路高手精英盡出。太空中,美國的“哈勃”、“斯皮策”、“錢德拉”和歐洲的“牛頓”天文望遠鏡等會從各個波段觀察;地面上,美國基特山天文台、歐洲南方天文台、我國南京紫金山天文台等也會持續監測。在能見度好的情況下,西半球某些地區如智利的人們或許也可藉助高倍望遠鏡參與“實錄”。

9、投資及製作:“深度撞擊”共耗資3.3億美元,“深度撞擊”計畫自今年1月12日發射探測器開始,7月4日上演撞擊一幕,約一個月後傳回首批相關數據,再經歷約幾個月的數據分析時間,整個項目要一直到2006年3月才將宣告結束。

人民網2月17日電 大約6年前,美國發射的“深度撞擊”宇航器同“坦波爾-1”彗星發生“太空衝撞”。2月14日,美國發射的“星塵”探測器從這顆遭到撞擊的彗星身邊飛過,並且拍到了彗星表面被撞擊後留下的“明顯傷痕”(一座小環形山)。

據悉,當年承擔撞擊任務的宇航器重約360公斤,在“坦波爾-1”彗星上“撞”出了一塊足球場大小的傷疤。由於撞擊產生的塵土太大,美國當時根本無法拍攝到任何現場畫面。幸運的是,“坦波爾-1”彗星在環繞太陽運行一周后,與攜帶攝像機的“星塵號”擦身而過。

美國宇航局介紹,承擔拍攝任務的“星塵”探測器於1999年發射升空,並成功完成了“採集彗星樣本”並將其送回地球的既定任務。在接近“坦波爾-1”彗星時,曾遭到一些“太空物質”撞擊,但探測器上的保護層確保拍攝裝置安然無恙,並得到了幾十張珍貴照片。