淨土宗簡介

淨土宗大典

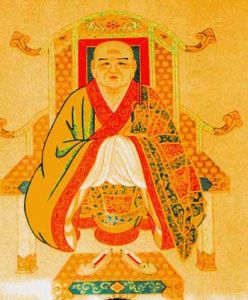

淨土宗大典淨土宗始於東晉慧遠創興念佛蓮社,慧遠亦被尊為中國淨土宗初祖。慧遠大師(334~416),俗姓賈,雁門婁煩(今山西寧武附近)人。精通六經及老、莊之學。年21,聞道安法師講般若經,悟而出家,以弘法為己任。後入廬山,建東林寺,與劉遺民、周續之、畢穎之等123人共修念佛三昧,又鑿池種蓮,因號白蓮社,故中國淨土宗亦稱蓮宗。此為中國結社念佛之始。

慧遠大師像

慧遠大師像道安法師:東晉佛教(中國初期佛教急遽發展之時代)之中心人物。常山扶柳(河北正定)人,俗姓衛。生於東晉永嘉六年(312),一說建興二年(314)。12歲出家,敏睿逸倫,研習經論,識志超卓。嗣入佛圖澄之門,其後北方大亂,與其師輾轉避於諸方,而於湖北襄陽講說教化十五年。前秦苻堅聞其名,率兵攻陷襄陽,迎至長安,居五重寺,事之以師禮。其研究以般若經典為主,另又精通阿含、阿毗達磨,開拓經文批判之先河。一生功業,於佛教史上貢獻至鉅。太元十年(385)示寂,或說太元元年、太元十四年。

東林寺東林寺:位於廬山西麓。384年,由晉代名僧慧遠大師創建。其時“規模宏遠,足稱萬僧之居”,乃中國佛教的八大道場之一。鑒真東渡日本之前曾來過東林寺,後偕寺僧智恩同渡日本,因而慧遠和東林淨土宗的教義也隨之傳入日本,至今日本東林教仍以廬山東林寺慧遠為始祖。

淨土宗典籍的傳譯和本土著述

像中國大部分的其他宗派一樣,淨土宗在中國的傳播也是從經典的流布開始的,流布過程中逐漸形成其理論基礎,並進一步完善起來。而這一過程又明顯地經歷了兩個階段:傳譯經典和本土著述。

傳譯經典,完備理論。

中國淨土宗經典之傳譯始自東漢西域僧人支婁迦讖和竺佛朔二人所譯的《般舟三昧經》,該經明示三昧見佛法。三國時支謙譯《大阿彌陀經》,詳述彌陀四十八願及樂淨土之莊嚴。西晉竺法護譯出《無量清淨平等覺經》,姚秦鳩摩羅什譯出《阿彌陀經》、《十住毗婆沙論》、北涼曇讖譯出《悲華經》、劉宋寶雲譯《無量壽經》、良耶舍譯《觀無量壽經》、北魏菩提流支譯《往生論》,至此中國淨土所宗經典傳譯完備。

支婁迦讖:(147~?)梵 Lokas!ema。漢代譯經僧。又稱支讖。大月氏(中亞古國)人。後漢桓帝末年至洛陽,從事譯經。至靈帝光和、中平年間(178~189),共譯出道行般若經、般舟三昧經、阿闍世王經、雜譬喻經、首楞嚴經、無量清淨平等覺經、寶積經等二十餘部,然現存者僅十二部,為第一位在我國翻譯及傳布大乘佛教般若學理論之僧人。於所譯諸經中,以道行般若經最為重要,乃般若經系各種經典中最早之譯本,此類般若系經典促進魏晉時代玄學清談之風。又般舟三昧經系以西方阿彌陀佛為對象之重要經典,為我國佛教史初期彌陀淨土信仰,如慧遠之廬山東林寺等念佛結社之主要依用經典。此外,首楞嚴經之傳譯則帶動四、五世紀間中國佛教之大乘化。師操行淳深,性度開敏,稟持法戒,以精勤著稱。諷誦群經,致力宣法,於譯出諸經後不知所終。

竺佛朔:東漢譯經僧。又稱竺朔佛。生卒年不詳。天竺人。秉性明敏,博學多能。桓帝(一說靈帝)時,攜帶道行經之梵本到達洛陽,熹平元年(172)譯出一卷,或謂譯於光和二年(179),惜今已失傳;雖譯筆凝滯,然棄文存質,深得經意。未久,於洛陽與支婁迦讖合譯般舟三昧經二卷,由孟福、張蓮之筆受。後不知所終。近人有謂支婁迦讖譯之十卷本道行經應為竺佛朔與支婁迦讖所共譯。

淨土理論在中土的發展

曇鸞

曇鸞曇鸞:(476~?)南北朝時代淨土教念佛門高僧。日本尊之為淨土五祖之初祖,又尊為真宗七祖之第三祖。雁門(山西代縣)人,一說并州汶水(山西太原)人,姓氏不詳。曾謁菩提流支,受得《觀無量壽經》,乃盡棄仙學而專修淨土。東魏孝靜帝尊之為“神鸞”,敕住并州大岩寺。後住汾州玄中寺,時往介山之陰聚眾講經,弘闡念佛法門。師兼通內外典籍,四眾欽服,稱其聚眾弘法之所為“鸞公岩”。師為後來唐代淨土教之集大成者奠下重要之基礎,此外師亦為當代著名之四論(中論、百論、十二門論、大智度論)學者,後世且尊之為四論宗之祖。著有往生論注二卷,其書乃世親淨土論之注釋書。師結合印度佛教二大思潮之祖龍樹與世親之思想,而將空宗思想注入淨土教教理之中,頗受後世重視。另著有贊阿彌陀佛偈、禮淨土十二偈、略論安樂淨土義等。

憨山:(1546~1623)明代僧。安徽全椒人,俗姓蔡。名德清,字澄印,號憨山。十二歲從金陵報恩寺永寧誦習經教。十九歲出家受具足戒,並至棲霞山從法會受禪法。以慕清涼澄觀之為人,自字澄印。萬曆元年(1573)游五台山,愛憨山之奇秀,遂取此為號。歷住青州(山東)海印寺、曹溪寶林寺等,宣揚禪宗。倡導念佛與看話頭(禪宗之古則公案)雙修。熹宗天啟三年十月示寂,世壽七十八。世稱憨山大師。與袾宏、真可、智旭,並稱明代四大高僧。著述宏富,有楞嚴經通議十卷、觀楞伽經記八卷、法華經通義七卷等行世。弟子福善、通炯等彙編其遺文,題為憨山老人夢遊集(又作憨山大師夢遊全集),凡五十五卷(古本四十卷),另有其自著之年譜二卷。

印光(1861—1940),號聖量,自號慚愧僧、飯粥僧,俗姓趙,陝西合陽人。1912年起在上海《佛學叢刊》發表論著。至1917年,先後出版《印光大師信稿》、《印光大師文抄》、《淨土法門》、《淨土十要》、《嘉言錄》等文集。1930年去蘇州報國寺閉關,著《答居士問道函》、《徹悟語錄》、《蓮花世界詩》、《淨土聖賢錄》、《淨土四經》等,創辦“弘化社”;後又至上海覺圓寺等講經。曾發起組織佛教義賑會普陀分會,1926、1936年,兩次捐獻稿費6900元寄陝西、綏遠賑災。1940年圓寂。民國《重修浙江通志稿》稱:“民國以來,在浙闡揚淨土最負盛名者,當推印光。”佛教界尊為淨土宗第十三代祖師。著作有《印光全集》。

黃念祖(1912~1992),現代中國大陸之著名居士。法號龍尊,亦號心示、樂生,別號老念、不退翁。自幼早孤,母親梅太夫人篤信佛教,淨行超倫。居士性自純孝,常隨侍母親梅太夫人與舅父梅光羲居士聽經聞法,參謁耆宿大德,聞習薰陶,志趣超群。

匯集精華,共譜大典

歷代大師在弘揚淨土法門過程中,寫下了許多重要文獻,至今傳世的已不多見。歷朝刻印的大藏經包括現代出版的《中華大藏經》,主要收錄的是來自西方的經典,對於中國僧人所著闡述佛教經典的著作則收錄不全,但後者卻是研究中國佛教不可或缺的重要資料。為了系統地保存這些文獻,並供社會各界使用,我們特將收集到的這些文獻,擇其精要部分叢編成冊,影印出版,題名《淨土宗大典》。該大典所收資料起自東漢迄至現代,191種。其中分為所宗經論、經論詮釋、諸師著述、傳記系譜等四部分,每部分再按時代順序編次。分裝16冊。

該書匯集了歷代漢文大藏經所見有關淨土宗的文獻,內容包括所宗經論、經論詮釋、諸師著述、傳記系譜等四部分,按譯述年代順序編排,始自公元179年支婁迦讖、竺佛朔所譯《般舟三昧經》,終至公元1988年黃念祖老居士之《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解》,並附以敦煌吐魯番文獻中有關淨土宗經典的殘卷。