甘泉宮

涼武帝村

涼武帝村在城前頭村、涼武帝村、董家村附近,宮城城牆夯土殘跡,歷歷在目,斷續暴露在地面上,高1一5米不等。城前頭村的有的居戶就築在南牆中。根據地面上暴露的城牆夯土殘跡追蹤,加之局部的鑽探,大致已摸清宮城城牆的範圍。雖有小部分埋於地下的城基未能完全摸清,並不妨礙對整個宮城城牆分布的認識。

涼武帝村

涼武帝村淳化縣涼武帝村正是秦直道的起始點。找秦直道,從縣城一路北上,順路標引領,可以到達甘泉宮遺址區。秦直道的起點正是甘泉宮的北門。

秦直道起點已看不出與周邊有什麼不同,倒是甘泉宮遺址在農田裡顯得很突出,有堆土高台,有石刻碑文。看甘泉宮碑,底黛字白,為近年新立。碑文說,子午嶺南端,渭水之北原,山川接壤處,麗麓曰甘泉。建元元年(前140年)漢武帝於秦“林光宮”基礎之上,興建甘泉宮,附屬建築有高光宮、長定宮、通天台、迎風館、竹宮之等,是漢武帝避暑之行宮。甘泉宮因山而名,得象而築,薈萃而就。形成的甘泉宮群亦名“甘泉上林苑”,其恢宏之象僅次於漢都長安。按現在的行政區劃,甘泉宮位於淳化縣鐵王鎮凉武帝村南,距淳化縣城有25公里之遠。我不解為什麼叫“凉武帝”村而非我們熟知的“梁武帝”,是取“武帝納涼之地”也。

涼武帝村

涼武帝村碑後農田裡小麥苗單旗直立如松針,行直畦端,壟埂縱橫。遺址區的制高點,就是甘泉宮裡的通天台。“卒想吏,吏想官,官想做皇帝,皇帝想成仙”通天台就是漢武帝一心想成仙的指望。漢武帝元封二年(前109年),起通天台以祭太一神,三百童女通天台上載歌載舞娛神樂人。漢武帝成仙未能,不過倒是留下了正月十五鬧元宵的民俗。站在通天台上,放眼四周,你還別說,地勢迤邐,草木氣韻,皇家氣脈依稀可見,秦漢帝國強大興盛的氣場仍有。《歷代宅京記》有載:“至於甘泉宮,雖在長安東北三百里外,為夫方輩多雲古帝王之常都,故武帝立朝邸其上,而藩侯、夷首有來朝者,亦皆受之於此。若其常制,則類以五月往,八月還,蓋避暑耳。不僅如此,郡國上計在茲,朝諸侯王在茲,宴饗藩夷在茲,議理諸務在茲,募民徙居在茲,另如郊祀泰畤,每出則車馬儀仗長數十里,甘泉宮實為長安之外另一陪都。”

然而,世事滄桑,兩千多年的光陰已將展現漢武帝雄才大略的一切物化東西都化為烏有,剩下的只有進入史冊的文字。就如眼下的甘泉宮,昔日的皇帝行宮,今天的農家小院,糧田耕地,皇宮裡剩下的儘是絆腳的瓦礫。

有詩曰“蠱惑之亂,哀鴻滿遍”。而巫蠱案的起根發苗就在甘泉宮。有史料記載,第一次讓漢武帝信以為真的巫蠱案,說的就是丞相公孫賀在甘泉宮的路下埋木偶巫蠱皇上而遭滅門之災。有了第一次,就有第二次。第一次殺了丞相全家,第二次則失去了太子劉據全家及其追隨者,包括皇后衛子夫。前後兩次牽連10萬多人受懲處。好在沒有了第三次,第四次,死了太子和皇后的漢武帝,在第二年就明白了原由,誅滅了始作俑者江充家族,並築“思子台”、“歸來望思台”,以彌補自己心中的愧疚。儘管有漢武帝的及時清醒和悔過,巫蠱案還是導致了漢帝國統治上層一次嚴重的政治危機,釀成漢武帝後期政局之空前巨變。

擴疆土,武帝意氣風發;振社稷,武帝雄才大略。“思子台”,武帝唯有老淚縱橫。這是英雄氣短,兒女情長嗎?我看不完全是。

甘泉宮,漢武帝的運籌之地,享樂之地,也是他的迷惘之地,傷心之地。

秦直道

涼武帝村

涼武帝村關於秦直道的始築時間,《史記·秦始皇本紀》和《史記·六國年表》皆有明文記載,謂在秦始皇三十五年(前212年),當了無疑問。不過秦直道究竟完工於何時?修築秦直道總共用了多長

涼武帝村

涼武帝村時間?史籍語焉不詳。學界一般根據秦始皇三十七年(前210年)七、八月間胡亥等人曾經由直道南返鹹陽事斷定秦直道即竣工於這一年,也就是認為秦代修築直道只用了兩年半時間(王開主編《陝西古代交通史》)。實則這樣的結論並不合乎歷史情況。《史記·蒙恬列傳》云:“始皇欲游天下,道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道,自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百里。道未就。”司馬遷既然明確說“道未就”,可見當秦始皇崩逝沙丘,蒙恬含冤而死之際,直道並沒有竣工。這樣的推論還可以找到其它的證據。據《史記·李斯列傳》,秦二世矯詔僭立後,“法令誅罰日益刻深,群臣人人自危,欲畔者眾。又作阿房之宮,治直道、馳道,賦斂愈重,戍繇無已。”這說明發端於秦始皇的直道工程,實與阿房宮工程一樣,一直持續到二世時期。清人顧炎武《日知錄·史記注》條謂:“始皇崩於沙丘,乃又從井陘抵九原,然後從直道以至鹹陽,迴繞三、四千里而歸者,蓋始皇先使蒙恬通道,自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百里。若徑歸鹹陽,不果行游,恐人疑揣,故載轀輬而北行,但欲以欺天下,雖君父之屍臭腐車中而不顧,亦殘忍無人心之極矣。”顧氏之語雖然尖刻,但卻道出了當時的實情。

相關推斷

涼武帝村

涼武帝村看來秦始皇三十七年(前210年)出巡天下時,原本可能也有從新開闢的河南地南返鹹陽並檢察直道工程進展情況的打算,但東遊途中暴崩沙丘則為其始料未及。二世為避天下疑揣,選擇尚未竣工的直道南歸,確為當時具體情勢所迫。大約是親歷直道後,頗受其中顛簸之苦,秦二世日後才有了續修直道的舉措。

結合秦始皇三十七年(前210年)秦直道已經可以粗通車馬的情況來看,秦直道工程乃肇於始皇而成於二世,從秦始皇三十五年(前212年)至秦二世三年(前207年),歷時約五年之久,其中前二年多為第一期工程,雖粗可使用,但仍然“道未就”:後二年多則為第二期工程,修繕之後,直道才完全竣工。秦始皇二十七年(前220年)

文獻記載

秦始皇統一中國後,竭盡全國人力、物力,從事兩項規模巨大的國防工程建設

,一為修築長城,一為“治直(道)、馳道”。馳道的多數路段,是利用戰國時各國原有的道路,加以溝通、連線或進一步拓展而成。直道則是秦始皇為攻防匈奴,令大將蒙恬率數十萬軍工、民工突擊修築的國防道路。起自甘泉宮,止於九原郡,長“千八百里”。路線大體南北相直,因稱“直道”或“秦直道”。

史志文獻對“秦直道”有多處記載,但都十分籠統。西漢武帝時,太史公司馬遷曾走過了“直道”全程,但他在《史記·蒙恬列傳》中僅寫出“直道”的南北起訖點,未具體列出途中經地。《元和郡縣誌》《鄜州志》《括地誌》等一些全國範圍或州縣範圍的志書,也只點出大概方位,沒有詳確記載。因此,秦直道的具體走向,僅靠古文獻所記難以判定。

《史記·蒙恬列傳》:“始皇欲游天下,道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道。自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百里。”司馬遷經行秦直道後,感慨萬千。《史記》:“太史公曰:吾適北邊,自直道歸,行見蒙恬所為秦築長城亭障,塹山堙谷,通直道,固輕百姓力矣!……”《資治通鑑·秦紀二》記:“三十五年使蒙恬除直道,道九原(郡),抵雲陽(縣),塹山堙谷,千八百里,數年不就。”

唐《元和郡縣圖志》卷三《關內道·寧州·襄樂縣》記:“秦故道,在縣東八十里子午山。始皇三十二年,向九原,抵雲陽,即此道也。”此乃黃陵縣艾蒿店至五里墩一段直道。

清康熙《郝州志》記:“聖人條:州西子午嶺,詳記事。又保全(今志丹縣)有聖馬道,在縣東七里(應為七十里)。雲赫連勃勃起自夏台(夏州),人長安,芟平山谷,開此道。”此指今富縣西境子午嶺上一段直道,遺蹟保存較完整。

《鄜州志》又記:“秦始皇三十五年(前212),帝欲游天下,道九原,直抵甘泉,乃使蒙恬通道。自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百里。按州西百餘里有聖人條,寬闊可並行車二三輛,蜿蜒轉折,南通嵯峨,西達慶陽,疑即(蒙)恬所開者。”即聖人條與秦直道為一途。

《史記·匈奴列傳》引《括地誌》記:“勝州連谷縣,本秦九原郡,漢武帝更名五原。秦之林光宮,即漢之甘泉宮在焉。”又云:“秦故道在慶州華池縣西(應為東)四十五里子午山上。自九原至雲陽,千八百里。”唐之慶州華池縣在今甘肅省華池縣東南30餘公里處的葫蘆河西岸,位於子午嶺西側。所記“秦故道”,即位於子午嶺上的直道

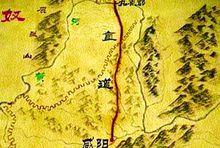

路線圖

司馬遷雖然明確地記載了秦直道的起訖地點和里程,但遍檢《史記》全

書,卻無法發現雲陽與九原之間任何其它的具體經由地點,這為後人留下了一樁千古遺案。所幸後來的地理志還保留了一些相關記載。據唐代初年成書的《括地誌》記載,慶州華池縣(今甘肅省華池縣東華池鎮)西45里子午山上有秦時的故道。唐中後期的李吉甫所撰的《元和郡縣圖志》中也說:“秦故道,在縣東八十里子午山,始皇三十年(引者按:當作三十五年),向九原抵雲陽,即此道也。”1980年中國科學院地理研究所編制的百萬分之一0·N·C(Operational Navigation Chart)片上,顯示出陝甘兩省交界的子午嶺山脊上確有古道路存在,這應是《括地誌》和《元和郡縣圖志》所說的“秦故道”,亦即秦直道。經過近20多年來歷史地理學者和考古工作者的多次實地調查,秦直道的具體走向和經由路線已基本清楚。但在細節上仍存在爭議.

路線圖一

秦直道由雲陽林光宮首途,就進入甘泉山。甘泉山為子午嶺南端的一個分支。也

就是說,直道離開林光宮後就進到子午嶺中,循嶺北行。經今陝西省旬邑縣東的石門關,北行至鳳子梁,再經今甘肅省正寧縣劉家廟子林場、黑馬灣、野狐崾峴、南站梁,而至今陝西省旬邑縣雕嶺關。從雕嶺關開始,直道循子午嶺主脊,大致呈西北走向,過陝西省黃陵縣艾蒿店、甘肅省寧縣湘樂五里墩,到達興隆關,再經甘肅省合水縣的黃草崾峴到青龍山,沿合水、華池兩縣分水嶺向西北沿伸,到華池縣的麻芝崾峴。然後縱穿華池縣境,經大紅莊、墩梁、老爺嶺、新莊畔、羊溝畔、黃蒿池畔、深崾峴、高崾峴、墩兒山,過打扮梁的雷崾峴、五里灣、張新莊、田掌,進入陝甘兩省交界的丁崾峴、墩梁,直達營崾峴。營崾峴是秦直道與明長城的重合之處,也是一處交叉的十字路口。直道沿明長城內側向西北延伸,經營盤梁、南灣、箱子灣到白出長城,入陝西省定邊縣的馬崾峴,重合之處長達20公里。從定邊縣南境起,直道折向東北,經今內蒙古自治區烏審旗、紅慶河,再轉向北行,過東勝市西的二頃半、海子灣、城梁,直抵黃河南岸的昭君墳,在此渡過黃河,就是今包頭市西的秦九原郡治所在地。

路線圖二

1.陝西鹹陽淳化縣的秦直道走向:鐵王鄉梁武帝村,大疙瘩村以西(秦雲陽林光宮漢甘泉宮遺址北門,雲陵)為秦直道南端起點,秦直道南起甘泉宮後,經英烈山、馬槽梁、好漢疙瘩

山、鬼門口、艾蒿灣、乏牛坡,經蠍子掌進入旬邑縣境。

陝西鹹陽旬邑縣的秦直道走向:淳化、旬邑、耀縣三縣交界箭桿梁------下盤頭坡---過姜嫄河---上大草溝梁高地------繞樑直入石門關(此段是沿子午嶺的山脊向北而行)石門處下坡----至今旬耀路下3米處台地-----轉彎經石門村----上今石門森林公園毓秀塔東邊山路----下山來到蒼兒溝--沿子午嶺主脈經前陡坡---臥牛石---後陡坡---老爺廟----大店---蜿蜒至楓樹樑北端的大店村(進入旬邑縣境後,經廟溝口、石門關、碾子院、臥牛石等地,此段山嶺統稱“鳳子梁”(又名楓樹樑)。)------—從大店下坡到馬欄岔溝過馬欄河---直從馬欄革命舊址窯洞處上坡------ 經楊家胡同(梁)-----過甘肅正寧縣劉家店林場南邊台地轉彎直上子午嶺山脊----經黑麻(馬)灣---野狐崾峴---南站梁-----十畝台 ----沿子午嶺至雕靈關-----從旬邑縣雕靈關東南300米處轉向直北越過305省道(銅川至甘肅正寧的公路)----慢坡下山離開子午嶺主脈(在雕靈關南的一排破窯洞前,松樹林中)----旬邑縣南寺(從石底子水庫西邊進東溝上子午嶺支脈)------進東寺溝上子午嶺支脈,在東寺溝口寬30米,沿秦直道遺蹟行8公里上山.

2.陝西黃陵縣的秦直道走向---下山進入黃陵縣境內黑莊子、雙扇門、冠家砭轉向上畛子--- 三面窯

3.陝西富縣的秦直道走向:直道經三面窯後,沿著葫蘆河支流川子河的兩條小支流麻子溝與小南溝之間的山樑向北延伸,經防火溝門、八面窯(油坊台---槐樹莊林場)等地,在白馬驛過川子河(槐樹西三里處的白馬驛遺址西邊上山北行),復向西北方向延伸。沿著川子河支流楊家溝和樺樹溝之間

的山樑延伸,經木炭窯、白家店、梨樹莊、椿樹莊等地(麥秸溝)。至椿樹莊後折向正北(張家灣鄉和五里舖之間的山脈北上到和尚原),沿葫蘆河支流樺樹溝和大樹坪溝之間的山嶺向北延伸,經松樹莊、大麥楷、白水崾峴等地,在樺樹溝下山,過葫蘆河。-----直道在樺樹溝西側山嶺作“之”字形彎道下山後,穿過葫蘆河,穿越309國道,在 309國道公路175公里處的坡根底村,復上山前行。-----上山後,路面因曾被農民墾作農田,今已廢棄,故而長滿野草。直道至望火樓下山。此段山嶺,當地民眾俗稱呼為“車路梁”。------直道在望火樓下山後,過葫蘆河支流埝溝水,經水磨坪村,復上山,沿埝溝與大東溝之間的山樑北行,經松樹崾峴、山西油家窯子、聖人條、迎河溝、寨子山、架子梁、到達墩梁。

此段直道路基寬約35米左右,路面長滿古樹。古寨子山發現烽火台一座,殘高3.9米,底邊長6米,夯層厚9—11厘米,平夯,夯質堅硬,夯層內未發現雜物,周圍地表散見大量秦漢時期板瓦和泥質灰陶卷沿盆口殘片。烽火台南為一故城遺址,平面呈長方形,東西寬220米,南北長160米,城牆大部分已毀,唯南城牆稍可辨認夯層,夯層厚9—12厘米,厚層內未發現雜物,夯質堅硬,平夯夯成。城牆殘高 1—1.5米左右。地表除有大量新石器時期龍山文化陶片外,還發現部分秦漢時期陶片。寨子山故城遺址西南距秦直道20米,東西為沖刷溝,北為烽火台。這是富縣境內秦直道附近發現的唯一一座故城遺址。

4.陝西甘泉縣的秦直道走向:墩梁地處富縣、甘泉、志丹三縣交界處,海拔1625米,是洛河與葫蘆河分水嶺的主峰。秦直道穿過墩梁後,即進入甘泉縣境內,經尋行鋪、趙家畔、杏樹嘴、箭(界)灣、高山窯子下山至安家溝村跨過洛河,沿聖馬橋北上,經方家河村西北,盤旋上山,經老窯灣、王李家灣、榆樹溝等地,進入志丹境內,接柏樹畔段秦直道。

秦直道在甘泉境內長約35公里。某建築遺址位於洛河南岸的台地上,北臨洛河,與北岸當地人稱“聖馬橋”的秦直道引橋遺址隔河想望,東西長300多米,南北寬80多米,遺址面積約24000多平方米左右。根據遺址處在引橋近旁的情況分析,該建築遺址應為秦直道洛河大橋的保護和管理機構,也可能同時兼有驛站的作用。

5.陝西志丹縣的秦直道走向:

秦直道在志丹縣永寧鎮柏樹畔村以南進入志丹縣境,經過松樹坪、任窯子、安條、馬灣子、牛棚圪勞、土門等村落---秦直道進入雙河鄉境內後,經南梁村,穿過延(安)志(丹)公路,經楊窪塌村、陳莊科、楊灣、東溝、白楊樹灣、花園寺村進入候市鄉。(到白楊樹灣後,折向東北,經花園寺村,進入杏河鎮。)-----

秦直道由花園寺村進入杏河鎮境內,經候窯子、中莊灣、新勝條、何條、周條、小河灣等地,在小河灣村北下山後,過長尾溝水,在王南溝村北復上山,經南崾峴、員山、寺灣、在張溝門下山,過杏子河。沿楊崖根溝西二級台地延伸,至太平崾峴村上山,經曹老莊村北進入安塞縣王窯鄉境內。

6.陝西安塞縣的秦直道走向:

秦直道由曹老莊村北關道山進入安塞縣王窯鄉境內後,即下山,沿著鷹嘴子溝南側二級台地,經圓峁、背台、草圈台、過杏子河支流岔路川。又經後陵灣、在棗村陽灣復上山、經堡子山、陽山灣、桃嘴崾峴、臥虎灣、聖人條等地,進入化子坪鄉紅花園村。------經紅花園、白家畔、扣崾峴、殺人崾峴、七垧地崾峴、同溝等地。-------直道又經過延河支流新莊溝水。在新莊溝北岸的河西溝以西,直道路線分為東、西兩條。東邊一條經哈巴崾峴,到達馮岔村,中線較直,但坡度較大。西邊一條經陽山樑村,路線呈弧形,但坡度較平緩。兩條路在馮岔村重新匯合。到馮岔村後,直道即沿著延河西岸二級台地向北延伸,經徐家溝,進入鐮刀灣鄉境內----------秦直道由徐家溝北上進入鐮刀灣鄉境內後,仍沿著延河西岸二級台地延伸,在羅居村南過延河,沿著張家溝西側台地北上,經石窯灘、康家河等地,在前火石洞上山,沿著山樑北行,經麻地渠,到達鴉行山-------在鴉行山鑿有一深30多米,寬16—20米,長70米的巨大埡口。直道由此進入王家灣鄉境內。------秦直道穿過鴉行山後,在王家灣鄉黃草塌村西北拐了一個“之”字形彎,復入鐮刀灣鄉境內,經宋家窪,在宋家窪(坬)村東北和王家灣鄉丁嘴梁西北處復入王家灣鄉境,繼續向北延伸,進入靖邊縣小河鄉鄭石灣村境內。

7.陝西榆林地區:由於2000多年水土流失嚴重,古道痕跡幾乎全無且有爭議

8.內蒙古烏審旗境內的秦直道走向:由於2000多年水土流失嚴重,古道痕跡幾乎全無且有爭議.

9.內蒙古伊金霍洛旗境內的秦直道走向:由合格蘇木,經紅慶河,再經公尼召,向北到達阿勒騰席熱鎮掌崗圖四隊(北緯39°32.927′,東經109°36.671′),經哈巴格希鄉,契約廟鄉進入東勝區

10.內蒙古鄂爾多斯東勝區境內的秦直道走向:由南部的漫賴鄉向北經柴登壕鄉,進入達拉特旗

內蒙古達拉特旗境內的秦直道走向:由青達門鄉向北高頭窯鄉吳四圪堵村東北(東約1公里)(北緯40°11.105′,東經109°42.890′),再向北經昭君墳(北緯40°28′25.7″,東經109°40′01.9″)東側過黃河到達包頭

11.內蒙古包頭的秦直道(北部終點):

麻池古城位於包頭市九原區麻池鄉政府所在地(孟家灣村)西北,昆都侖河以東3.5公里,黃河以北的二級台地上,古城北至昆都侖溝口16.5公里,南到黃河8公里,西側的河槽為石門水故道,地理坐標為北緯40°35′11.9,東經109°48′55.5,海拔1040米.

橫山秦道路線

《史記·趙世家》記:“主父(趙武靈王)……將士大夫,西北侵胡地,而欲從雲中、九原,直南襲秦。”九原直南為上郡。

《史記·秦始皇本紀》記:“三十二年,始皇之碣石,……巡北邊,從上郡入。”秦始皇系由雲中郡、上郡回歸鹹陽。

《史記·孝文帝本紀》記:漢文帝曾“自甘泉之高奴,……因幸太原”。高奴縣,《通典》記為延安府西北百里的金明縣即“古高奴地”。金明縣為隋所置,治所在今安塞縣東南舊安塞。說明漢文帝是由秦直道北去,經今安塞縣境至上郡,再至太原。

《漢書·武帝紀》記:漢武帝北伐匈奴往返的路線為“元封元年(前110)冬十月,……行至雲陽(甘泉宮),北歷上郡、西河、五原”。即沿秦直道經上郡、西河郡至五原郡(秦九原郡)。返回時,“祠黃帝於橋山,乃歸甘泉(宮)”。另從《史記》記載中得知,秦始皇第五次出巡死後的靈柩,是經由上郡運回鹹陽。

根據上列諸多文獻記載,秦漢時的直道是由甘泉宮故址經由安塞縣境達於榆林市南魚河鄉的上郡。但具體經行哪些地方,橫山地區並沒有留下像子午嶺那樣明顯的道路遺蹟。多次在橫山和毛烏素沙漠中探尋考察,發現自安塞縣鐮刀灣東北起,沿蘆河東側,漢代烽火台連綿不斷,距漢烽火台約1公里處,斷斷續續有寬闊的古道遺蹟,故初步判定秦直道至橫山後,是沿蘆河東側北行,至橫山縣響水堡渡無定河,復沿榆溪河側畔北行,出秦長城,過毛烏素沙漠,至內蒙古紅慶河,直北達九原郡。響水堡至紅慶河間,漢代烽火台遺蹟亦接連不斷。漢烽火台的分布與存在,為秦漢直道路線提供了佐證。

今橫山縣響水堡至秦漢上郡間有支路(馳道)相通。榆溪河東側亦有直道遺蹟,當為西漢時上郡通西河郡的國防道路。

近人認識分歧

關於秦直道的走向,人們認識不一。一種觀點認定秦直道是由秦林光宮(漢甘泉宮)沿子午嶺主脈北行,至沮源關(今黃陵縣興隆關)後,沿子午嶺主脈西側的甘肅省華池縣東境,至鐵角城張家崾峴,又直北經定邊縣東南,復折東北方向達於內蒙古烏審旗、紅慶河,又折北經東勝市西境、昭君墳東,渡黃河,達於內蒙古包頭市西,即秦九原郡治所九原縣。另一觀點認為,秦直道由甘泉宮沿子午嶺主脈至沮源關後,是折東北沿其眾多支脈經子午嶺東側的富縣(古鄜州)、甘泉、志丹、安塞北境而去,穿越橫山,又沿榆溪河側畔北行,過毛烏素沙漠,達於內蒙古紅慶河。紅慶河以北路線與前一種觀點相同。

陝西省交通史志編寫委員會辦公室先後三次組織有關人員對秦直道不少路段進行了考察。根據所見直道遺蹟及沿途地上、地下歷史文物得出初步結論,上述後一種觀點所認定的路線符合歷史實際,符合秦直道基本上南北相直(見2-1-1圖)。王開寫有《“秦直道”新探》一文[130],概括闡述了這一觀點。