簡介

海峽中線

海峽中線“海峽中線”也不是一條雙方都恪守的界線。特別是公布戴維斯線之後的50年來,大陸一方的海空力量為了避免無謂的損失,解放軍海空軍活動都局限在福建沿海的12海里領域水線之內。而初時東南沿海尚有大量島嶼控制在國民黨軍隊手中,台灣除了禁止漁船及商船跨越戴維斯線作業之外,台灣海空軍幾乎每天都跨過“海峽中線”活動。

隨著解放軍逐步收復東南沿海島嶼,到1958年爆發舉世矚目的金門“八二三炮戰”,台軍跨越中線對大陸的入侵突襲活動才被遏制。台海空軍單方面以這“海峽中線”作為他們與解放軍互不侵犯的界線,而這一中線解放軍根本沒“確認”,世界各國也未“確認”。

歷史沿革

海峽中線

海峽中線眾所周知,大海的海面可以一平如鏡,也可以波濤洶湧,寬廣深邃的大海既可游弋也可潛航,甚至能夠飛越,但就是不能在海面上劃線、立樁、豎鐵絲網。凡海上劃出的“線”,一般都是政治的產物,如領海線。而台灣海峽橫亘於大陸與台灣之間,長約180海里,寬70~160海里,最寬處也遠未至400海里。整個海峽都屬於中國的管轄海域,在政治意義上原本應該是“乾乾淨淨”的,但卻在這個海峽上存在著一條“中線”。

韓戰爆發後,美軍開始協防台灣,但為防止當時的國民黨當局將其拖進與大陸的戰爭中,1951年與台灣簽訂的《共同防禦條約》中劃定了一條台灣海峽“中線”,規定美軍協防範圍在“中線”以東,美艦機一般不越過“中線”進入海峽西側。因而這條台灣海峽“中線”是在特定的歷史背景下產生的一條軍事分界線,並約定俗成地成了台海地區的一條海上活動限制線。

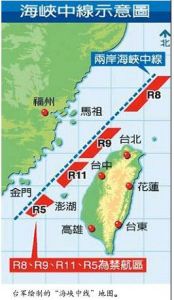

1954年12月2日,台灣當局與美國簽訂“美台協防條約”後,美國軍方出於控制衝突規模、明哲保身的考慮,要求台軍所有戰機和艦艇必須在台灣“海峽中線”以東活動,否則就得不到美軍安全保障。由於這條中線是美軍太平洋司令部軍官戴維斯劃定的,因此台灣“海峽中線”又稱“戴維斯線”。從此以後,台灣空軍即以“海峽中線”規劃出自己的所謂“防空識別區”。

美軍1958年9月17日頒布的作戰條令就曾規定:經判定為敵機,且若該機飛越‘戴維斯線'以東時,即認為存在敵對行為,將予迎擊並殲滅之。

根據前述美軍作戰條令,可知“戴維斯線”在1958年金門炮戰時即已存在,台灣海空軍也對此知情。不過,美軍當時沒有刻意限制台軍戰機和軍艦的活動範圍。換言之,此時的“台海中線”並非台軍在海峽活動的西界。否則,就不會有1965年5月1日的:東引海戰”、同年8月6日的“八六海戰”乃至1967年1月13日在金門附近爆發的“一一三空戰”,這三次戰鬥均發生在中線以西靠近大陸一側。

1965年“八六海戰”的慘敗,是台海形勢的重要轉折點。當年夏,蔣介石決定“反攻大陸”,並提前實施各項配合行動,“八六海戰”就是在對潮汕地區進行偵察時爆發。此次海戰,台軍兩艘戰艦被擊沉!"八六海戰"致使蔣介石“反攻作戰”的信心受到了嚴重打擊。

此後,台方的作戰方針便逐步由“反攻大陸”轉變為“防衛台澎金馬”。所以,美國如在60年代末向台軍提出“不過中線”的建議,被接受的可能性相當大。這也許就是“一一三空戰”成為台海最後一場交火的原因(台軍此役損失戰機1架)。當然這一原則也存在例外,像對大陸東南沿海的偵察和“外島”護航等任務,台軍仍在持續進行。

1996年的對台軍事大演習,可以說是大陸對台工作強硬的開始!為保持對台獨分子的高壓態勢,10多年以來,大陸都以強硬手段對應台灣方面的挑釁。例如就李登輝和陳水扁分別提出的“兩國論”和“一邊一國”,當時大陸都以射飛彈、軍事演習等方式對應,使李登輝和陳水扁不敢輕舉妄動。

島內媒體也曾多次披露,台軍戰機曾幾次出現在“海峽中線”上空。2005年,正當中俄“和平使命-2005”聯合演習舉行時,台軍一架“幻影”戰機挑釁性飛至台灣“海峽中線”附近空域,不料立即被解放軍雷達鎖定,這要是在戰時,恐怕台灣軍機早就成為解放軍的獵物了。

台灣“中央社”2007年12月曾報導,時任台“國防部長”的李天羽當月26日在台“立法院”做報告時承諾,"國防部"將在2008年台灣"大選"前一個月,每周公布大陸最新軍事動態。

2008年3月18日是台軍在“大選”前最後一次公布解放軍動態。台“國防部”在報告中披露,目前解放軍戰備演練活動次數比去年同期要密集,但是戰機在台海的訓練活動不增反減,且有特意避開“台海中線”的現象,這可能與大陸為避免對台灣“大選”造成影響有關。

法律地位

從“海峽中線”法律地位看,兩岸從來不曾有過任何法律、政策或者軍事上的宣示,依據兩岸中國國內法和國際法,它根本沒有法律約束力,純粹是個地理概念。

台灣海峽“中線”並沒有任何法律意義。台灣是中國的神聖領土,“中線”在劃定之時,仍在“一個中國”的前提之下,本身也並沒有什麼消極含義。

“海峽中線”純粹是個地理概念。按照比較準確的說法,台灣海峽的西岸北起福州市,南至汕頭市,而東岸則由台灣北端的富貴角一直到南端的貓鼻頭,整個海峽是一條呈東北到西南走向的狹長水道,南寬北窄,長205海里,海峽平均寬度102海里,最窄處只有70海里。兩岸相對兩點之間的連線自然都有中點,把這些中點連起來就是所謂的“海峽中線”,這條線延伸到空中,就是台灣海峽上空“中線”。因此,“海峽中線”純粹是個地理概念。對所謂“海峽中線”,兩岸從來不曾有過任何法律、政策或者軍事上的宣示,根本沒有任何法律約束力。

多年來,台軍對“海峽中線”一直刻意迴避,直到2004年5月,時任“國防部長”的李傑接受“立法院”質詢時,才首次公布這條線的位置,說“海峽中線”分空軍與海軍使用的兩種中線。並說“海峽中線”是美國人制定的。

大陸方面從來不承認所謂的“海峽中線”,台灣是中國的一部分,台灣海峽是中國的內海,只是由於歷史的原因,大陸方面一般不輕意越過“海峽中線”,但不會承認這條線。

大陸意見

大陸國台辦主任王毅2009年7月2日接見台灣立委訪問團,主動拋出兩岸建立軍事互信機制、直航開放“海峽中線”的兩大要求,馬英九台北時間3日在巴拿馬回應表示,軍事互信機制固然重要,但是當前兩岸經貿關係正常化更具有迫切性。

國台辦主任王毅從兩岸和平發展和兩岸人民特別是台灣同胞的福祉考量,要求台灣一方取消這一毫無意義的“海峽中線”,實屬理所當然。

馬英九上台後,經過兩岸共同努力,兩岸關係大為改善和緩和,兩岸關係正在向著和平發展的方向前進,特別是國共兩黨搭建了和平發展的平台,在這個大前提和大好契機下,本著“一中原則”什麼都可以談,當然也包括“海峽中線”的問題。應讓兩岸“大三通”成為真正意義的“三通”。如果以“海峽中線是台灣空軍演訓場所,基於安全考量,實在無法開放”,肯定對兩岸真正意義上的“三通”會有影響,對兩岸建立軍事互信機制也沒有好處。

馬英九最近還說,畢竟台灣比較小,大陸比較大,現階段來說,兩岸關係的發展走得穩,比走得快重要。分析人士指出,應該說,兩岸和平發展穩和快都需要,這是兩岸人民的共同願望和要求,絕不能以堅持“海峽中線”為由,搞“自我束縛”,“自找麻煩”,影響兩岸和平發展的前進步伐。

台方回應

海峽中線

海峽中線國台辦主任王毅2日在北京接見兩岸金融MOU觀察團時,建議開放台灣海峽中線,增加兩岸直航航班到每周700到800班次,以補兩岸直航航班不足的問題。台灣“行政院陸委會”發言人、"政務副主委"劉德勛下午回響說,任何航路規劃協商都必須以台灣安全至上為原則,必須考慮台灣安全。

另據報導,馬英九訪問巴拿馬的行程告一段落,在3日舉行此行的第一場記者會,首先回應大陸國台辦主任王毅拋出兩岸建立軍事互信機制,直航開放“海峽中線”的兩大要求。

馬英九聲稱:軍事互信機制可以做,未來也會做,但不是最迫切的,像是ECFA是比較迫切的,“海峽中線”是空軍演訓的場所,不是我們刻意刁難,這跟我們的安全有很大的關係。

對台灣拒絕開放“海峽中線”一事,大兵的一些朋友憤憤不平,說“台灣太不夠意思了,大陸想方設法給台灣經濟的振興提供了多少好處和便利,可台灣居然連海峽中線都捨不得開放.....”

然而,大兵有著另外的看法。大兵以為,雖然海峽兩岸目前大幅度緩和,海峽已經由原來的軍事緊張對峙、一觸即發的火藥桶轉變為和平交流、促進雙方雙贏的口岸,情勢遠比陳水扁執政時好到哪裡去了,但台灣是多元化的社會,總體上公眾對大陸的戒心,遠還未能達到消除的地步,就是藍營人士也不見得就真的相信兩岸從此不再有軍事衝突,更不要說內心堅持台獨的民進黨及其綠色陣營的內心訴求了。

堅持台獨的民進黨,在目前人心思和、人心思變的情況下,他們只有堅持老打大陸的“軍事威脅”這一張牌,能夠為他們聚集一點人心,為他們的台獨立場和意識形態塗抹一層好看的外衣。既然如此,民進黨代理髮言人莊碩漢聲稱,台灣安全高於一切,開放“海峽中線”,“想都不必想”;開放“海峽中線”等於放棄空中防線,民進黨堅決反對。至於兩岸簽署軍事互信機制,莊碩漢稱兩岸軍事互信機制必須秉持對等、尊嚴,且不預設前提下,用"國對國"的談判才可以進行。

事實上,據台灣媒體報導,台“交通部民航局”上月13日就曾因天氣因素,特別協調軍方破例同意一架上海航空飛台北班機進入“海峽中線”敏感禁區達20分鐘之久。此班機沿著“海峽中線”飛行長達近20分鐘,讓大陸管制中心也很緊張,一度透過台方航管單位,下令要求上航“儘快”左轉回到正常航路。

相關看法

海峽中線

海峽中線一、海峽中線是為敵對雙方而設,其目的是預警大陸解放軍攻打台灣,留時間好讓美第七艦隊多方介入。現如今,中國政府單方面撤銷了“一定要解放台灣”的夙願,改其方針為“和平統一”為主,武力解放台灣為輔,進攻方如果不再進攻,其防禦方成天喊“狼來了”,是不是滑稽可笑,庸人自擾?

二、海峽中線最早是美方劃定的,其目的就是警告新中國,你如果敢解放台灣,我就敢用核子彈炸大陸——在當時的歷史背景下,美國這么說有它的成因及理由,解放軍那會越海峽中線,美國說不準真的會“說到做到”;可現如今,中美兩國已不再是劍拔弩張的兩國,解放軍真要大規模越海峽中線,美第七艦隊及核子彈都不可能武力干涉,這點,連台軍的高級將領都知道。

三、解放軍與國軍現即是友軍也是“敵軍”,所以海峽中線可有也可無,已經成了一道只在兩軍心理的中線。我之所以這么說,是因現如今兩黨(共產黨與國民黨)的交往,愈來愈趨向於兩軍同屬於“中國軍隊”。兩岸問題不該用戰爭的方式生靈塗炭兩岸百姓,自家人不打自家人基本成共識。雖民進黨不這樣人為,好無事生非、沒事找事體現它存在的價值,但終不可逆轉歷史之大趨勢,終得在兩岸和平發展的共融下放下屠刀立地成佛。

四、兩岸百姓早就不把這海峽中線當回事,相互交往與交流,你方有我,我方有你的大融合,哪還有什麼中線可言?我不知這兩岸百姓如果沒了敵對意識,兩岸軍隊如果沒了敵對意識,中美兩國也沒了這敵對意識,單憑台灣政治人物花言巧語迷惑選民爭選票的雕蟲小技,這海峽中線就能固若金湯,永葆台政治人物的選票?

好好想想六十多年前的這條“海峽中線”,不管它是維護和平還是人為造成了兩岸分裂,它畢竟是避免了一場戰爭,減少了兩岸國人的傷亡。現如今,若再以海峽中線畫地為牢,阻隔兩岸互惠互利及人員的交往與交流——特別是台獨份子自以為海峽中線就是它的保護傘,可以為所欲為,最終引發兩岸軍隊的戰爭,造成兩軍之間的傷亡和無辜百姓的家毀人亡,這海峽中線還有它存在的必要嗎?

我以為台灣要學學日本,終止這條中線,像戰後的日本一直允許美國駐軍那樣,接受中國大陸政府的“一國兩制”,將精力從“台獨”轉變成抓“經濟”,最終得實惠的,難道不是台灣百姓及全體華人?劃這樣的一條中線在心裡,留歷史的,一定是永載史冊的輝煌篇章……

相關評論

海峽中線

海峽中線台灣海峽“中線”若成為實線就必然是火線

主張將台灣海峽“中線”實線化的人是“醉翁之意不在酒”。當年退踞台灣島的國民黨殘餘力量依仗海峽求得喘息,實化“中線”的意義在於強化其台灣海峽屏障的作用。但在李登輝拋出“兩國論”,尤其是陳水扁上台後,這條“中線”逐漸被台獨分子利用,成為所謂“一邊一國”分界線的“法理依據”,對我一國兩制和平解決台灣問題提出了嚴峻的挑戰。任何把台灣從祖國分裂出去的實際行動都將意味著戰爭。台灣海峽實線化即劃界化就是分裂國家。實線化並不能形成一條保障“偏安”的城牆,更不會成為保證“台獨”的龜殼,而一定會成為一條激烈戰鬥的火線。

海洋不同於陸地,在軍事意義上,海域只能控制,不能占領。而控制海洋的基礎是軍事實力。目前,大陸已具備較為優勢的海上控制能力,不要說遠程彈道飛彈能打很遠,就是戰術武器,如岸基反艦巡航飛彈,從大陸沿岸發射,其射程也能夠覆蓋整個台灣島及其周邊海域,控制台灣海峽可以說是輕而易舉。事實上,台灣海峽只能是中國走向海洋的通道和大門,而不會成為絆腳石。區區台灣海軍怎么可能擋得住人民海軍前進的步伐。即使台灣傾全島之力與大陸進行軍備競賽,又能有幾分勝算?想要通過一條虛無的台灣海峽“中線”與大陸搞對抗,豈不是痴心妄想、白日做夢。

台灣海峽“中線”只會越來越模糊

台灣海峽不是“台獨”分裂勢力“以武拒統”的屏障,而是兩岸親情往來的天然紐帶和橋樑。自從胡錦濤總書記與吳伯雄主席達成“五項重要共識”,為兩岸關係的發展確定了正確方向後,國共兩黨、兩岸雙方進一步鞏固了反對“台獨”、堅持“九二共識”的共同政治基礎。兩岸關係要和平發展的理念逐漸深入人心,支持兩岸改善和發展關係已成為兩岸的民意主流。毋庸贅言,兩岸的交流正在向更深、更廣的方向發展,其勢浩浩蕩蕩,在海峽上“砌牆設障”只能是逆潮流而動。從技術層面上看,若不消除人為障礙,交通繁忙的台灣海峽是無法保證海上航行安全的。因此,海峽“中線”必將變得越來越模糊,直至消失。劃定“中線”對於海峽局勢的穩定與和平並無意義。只有在一個中國的框架下建立軍事互信,才能保證海峽形勢的長久和平。

只有當台灣海峽“中線”完全消失了,兩岸的長久和平才能真正實現。

相關事件

大陸蘇27戰機越過“海峽中線” 台軍F16戰機升空攔截

大陸蘇27戰機越過“海峽中線” 台軍F16戰機升空攔截2011年6月下旬,解放軍戰機為了攔截美軍偵察機。越過“台灣海峽中線”,台灣方面立刻出動兩架F16戰機待命,對此,藍綠立委期盼美國能夠加速出售F16C/D給台灣,而這起事件也讓兩岸建立軍事互信機制的話題再度浮上檯面。

6月下旬,解放軍蘇27戰機於大陸東南沿海驅趕執行任務的美軍U2高空偵察機,其中一架蘇27越過“海峽中線”,台灣兩架F16戰機接到命令後,緊急升空並前往攔截,但解放軍越線後隨即返航,沒有發生對峙的情形。

台灣軍方研判,大陸軍機越界應該只是個案,沒有多做回應。不過藍綠立委口徑一致表示,希望美國能夠加速批准對台軍售,而外傳美國可能會以F16A/B型戰機升級取代F16C/D型的採購案,國民黨立委林郁方表示,台灣方面仍然希望以F16C/D型為優先考量。

針對大陸軍機越界一案,有關兩岸應該要建立軍事互信機制的話題又再度浮上檯面,有學者認為,雙方如果建立這個機制,台灣就不需要再向美國採購武器,不過立委予以反駁,認為兩岸還是應該先經濟後政治,最後再談判軍事互信。