概況

橋陵神道

橋陵神道據記載,橋陵當時地面建築除雄偉的九間獻殿外,還有幾座闕樓及下宮、陵署等,幾十年內房屋建築即達140間。陵園設有陵台令及主文、主樂、主輦、典事等官員23人,陵戶400人,還設有折衝府,專門有官兵負責保衛工作。天寶

浦城橋陵大門

浦城橋陵大門十四載(公元755年),杜甫由長安至奉承看望家人,除寫成有名的《自京赴奉先縣詠懷五百字》長詩外,還寫有《橋陵詩本十韻因呈縣內諸葛官》,詩句有“先帝昔晏駕,茲山朝百靈,崇岡擁象設,沃野開天庭”,“石門霜露白,玉殿莓苔青。宮女曉知署,祠官朝見星”。詩中對渭南橋陵的建設及官沒宮女供養猶如皇帝生前情況,作了形象的描述。陵園地面建成築雖憶蕩然不存,然現遺蹟,物別是地南面有的石刻群,仍可年出,陵園布局勻稱,加上牆壁的社托,氣勢頗為宏偉。豐山氣勢雄偉,諸峰自西向東北方向延伸,蜿蜒如巨龍盤峙,登頂南眺,平野遼闊,一望無垠。陵穴海拔高程為736.7米,高出周圍平地250米左右,陵寢西側為高程780米、769.2米、736.7米、690.5米及637.1米的東山諸峰,北側為高程806米的主峰及環列諸峰,山形凝重,山勢巍峨,蔚為壯觀。

橋陵建成於大唐立國近百年的開元盛世,這時國力強盛,社會昇平,中國封建社會已進入前所未有的全盛時期,它反映在藝術造型上是力求展現富貴氣象的宏大、壯麗,在陵墓建制上的高大宏偉,在精神內涵上的雍容、威武、博達、充實,因之,橋陵和乾陵一樣,是唐代繁榮昌盛在陵墓建造和石刻藝術上的代表。1988年,橋陵被國務院確定為國家重點文物保護單位。隨著考古和旅遊事業的發展,橋陵地下宮殿之奧秘公之於眾的時候指日可待。

結構布局

浦城橋陵石獅

浦城橋陵石獅橋陵以山為陵,在山腹開鑿地宮,並在四周建造陵牆,橋陵陵牆南牆長2871米,西牆長836米,東牆長2303米,北牆長2883米,周長約11公里,陵區面積達852.7萬平方米,封內20平方公里。陵牆四周各開一門,前為朱雀門(今坡頭鎮安王村),後為玄武門(今坡頭鎮東山獅子懷村),左為青龍門(今三合鄉趙家山村),右為白虎門(今坡頭鎮東山黨窯村)。各門兩側均有門闕和石刻,陵牆四隅各建有角闕。當時地面建築規模宏偉,規格很高,除建有十幾座闕樓、下宮及陵署外,並建有九開間雄偉高大的獻殿,至唐德宗貞元十四年(公元798年),尚有房舍140多間。並設有陵台令,典事官員二十三人,陵戶400餘人。朱雀門外為神道,神道長625米,寬110米,呈南北走向。唐代貴族崇尚厚葬,盛行用石刻作墓飾,所謂“非令壯麗,亡以重威”,橋陵作為盛唐帝王陵墓,無論從規模的宏大,數量的多少,技藝的純熟,造型的雄偉,程式的完善,都充分體現了盛唐風貌,同時也是保存較為完整的一個陵區,因之,它與乾陵並稱為唐代陵墓石刻藝術之最。橋陵石刻包括(由南向北):

華表

又名“望柱”,屬儀衛性石刻,象徵“王者納諫”、“識衡路”。橋陵華表原為一對,現存西邊完整者一座,通高8.64米,由座、身、頂三部分組成。座為方形,上雕覆蓮12瓣;柱身為八棱形,線雕纏枝卷葉紋及各種祥禽、瑞獸圖案;柱頂為仰蓮承桃;基座有神獸、花草線刻。東邊的一座已倒塌殘缺,現僅存柱頂、柱座。獬豸。俗稱“獨角獸”,是古代傳說中能辨曲直的異獸,屬陵前瑞獸。橋陵東西各有一尊獬豸,身高約3米,體形碩壯,怒目露齒,身有雙翼,保存完好,如此雄偉壯麗的巨大石雕獬豸,在古代陵墓石刻中是罕見的。鴕鳥。鴕鳥浮雕主要出現在盛唐以後的陵墓石刻中,橋陵有鴕鳥浮雕東西各一座,系刻雕於高、寬各約2米的石屏上的高肉浮雕。鴕鳥矯健的雙腿,立於假山之上,回首貼翼,羽毛豐滿,生動自然,刻法細膩,遠非乾陵、建陵、景陵、崇陵等陵的鴕鳥石雕可比,實為石刻藝術中的一件珍品,現保存完好。

浦城橋陵概貌

浦城橋陵概貌石馬(或稱鞍馬)在唐陵中象徵儀仗,按規格應為5對。橋陵神道石馬為5對,身高1.7米-2米,身長2.3米-2.6米,均立於石台之上,形態不一,栩栩如生,鞍韉等裝飾品也各具特色,現多數石馬頭部損壞。另外在玄武門外,按規制布列的3對石馬已殘破。

翁仲

俗稱“石人”。唐制,乾陵以後,神道兩側列侍臣(石人)10對作為儀仗,以折射宗法秩序觀念。橋陵石人,高大雄偉(身高3.67米至4.28米不等),為諸唐陵之冠,且多數保存完好,石人均為直閣將軍裝束,頭戴鵑冠,中飾飛鷹,褒衣博帶,足蹬高頭履,雙手柱劍,面部表情,莊嚴肅穆,有的凝視遠方,有的垂眉沉思,形態各異,不失為藝術珍品。

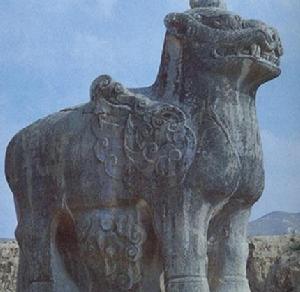

石獅

在陵前,石獅具有守護陵墓的威力,是封建法權不可觸犯的象徵,它主要是向人們夸式雄烈,儀衛亡靈,予人以震懾,是人化了的“獸”的形象。按程式,唐陵四門均有石獅一對,橋陵朱雀門外一對石獅,呈蹲踞狀,雌雄分明,張目露齒,挺胸昂首,形態各異,鐫刻細膩,肌膚豐滿,造型雄偉,保存完好,體態碩大,高達2.8米,堪稱石刻藝術的珍品;青龍門外石獅蹲座回首(稱“回頭望”),亦為唐陵石刻所罕見,其他各門石獅也均保存完整。

藝術價值

浦城橋陵碑文

浦城橋陵碑文橋陵依山為陵,規模宏偉,神道自南而北依次排列華表、獬豸、鴕鳥、石馬、石人等石刻造像,在朱雀門內有清陝西巡撫畢沅書“唐睿宗橋陵”碑一座。據專家考證,橋陵石刻是中國傳統雕塑藝術中具有代表性的作品,其特點是造型飽滿,整體統一,結構明確,體積感強,是中國唐代文化藝術的精華,也是世界雕刻藝術寶庫中光彩奪目的瑰寶之一。

歷史文化

浦城橋陵李旦像

浦城橋陵李旦像