設計型號

流星一號

流星一號1969年3月26日開始發射Ⅰ型,到1981年7月共發射了31顆。流星Ⅰ型是在“宇宙”122、144、156號等衛星基礎上發展而成的。Ⅰ型系列1~27號是混編在系列中的氣象衛星(“宇宙”122、144、156號等)基礎上發展而成的。分別由3顆工作壽命為半年至2年的衛星在約850~900公里的近圓軌道(傾角81.2°,周期102分鐘)上組網工作。

攜帶設備

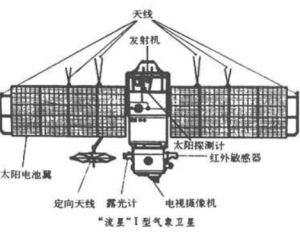

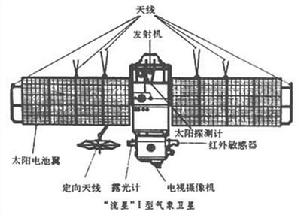

衛星重1~2.2噸,高約3.5~5米,直徑1.5米,有兩個太陽電池翼。衛星主體由兩個密封艙組成。

上艙有傳動裝置和無線電系統,其中包括確定軌道參數和傳送遙感數據的設備、電源系統以及由慣性輪、氣體推力器和離子發動機組成的三軸姿態控制系統(早期為自旋穩定與方式)。

下艙有科學儀器,包括:①可見光電視攝像機:用以觀測雲和冰雪覆蓋情況,星下點解析度為1.75公里,地面覆蓋寬度約1400公里;②紅外電視攝像機:用以觀測雲和凍的分布情況,星下點解析度為15公里,地面覆蓋寬度約1600公里,探測譜段為8~12微米;③掃描輻射儀:用0.3~3微米譜段測量地球對太陽輻射的反射,用3~30微米譜段觀測地球和大氣的紅外輻射,用8~12微米譜段觀測雲頂和下墊面的溫度,星下點的解析度為70公里,地面掃描寬度約2700公里。Ⅰ型系列中的最後4顆是傳輸型地球資源試驗衛星,又名“流星-自然”系列,採用太陽同步軌道,帶有試驗性的可見光、紅外(1~25微米)、微波(0.8~8.5厘米)等譜段信息組合、高解析度多光譜掃描器、無線電電視系統。這些衛星也具有自動圖像傳輸能力。流星系列的每一顆衛星繞地球一圈可以獲得8%~20%地球表面雲層覆蓋和輻射的數據,兩顆衛星在24小時之內就能對整個半球觀測一次。這些數據由星上存貯設備記錄下來,然後根據地面中心站的指令在幾分鐘內傳輸給地面進行處理。

運行

1969年3月26日,蘇聯第一顆氣象衛星“流星1號”從拜科努爾發射場發射上天,進入620公里高的近圓軌道上運行。2011年夏天,衛星“流星1號”在近圓軌道上運行的高度下降為400公里。而9個月後,2012年3月其運行高度降低到250公里。

根據美國戰略司令部掌握的數據顯示,2012年3月27日莫斯科時間1點22分(台北時間5點22分)衛星已經開始墜降。它進入大氣層的坐標為北緯47度、東經95度,位於蒙古境內的西部,距戈壁阿爾泰省首府阿爾泰市東南部約120公里。

任務

其主要任務是系統收集地球不同區域的氣象資料,為天氣預報和氣象研究服務。