概述

洛伊滕戰役

洛伊滕戰役經過

弗里德里希能在戰爭中多次取得勝利,主要是因為他肯向自己的錯誤學習,更重要的是,他是歷史上進攻心理最強的將領之一。他十分信賴火炮,同時又重視機動性,這使他成為第一位在戰場上使用馬挽炮的人。他的意圖是,通過快速機動的火炮,隨時掌握有壓制敵人炮兵連的火炮,並以近距離火力支援,為衝鋒鋪平道路。當然,他不可能總是如願以償,但是,在洛伊滕,機動炮兵連在普魯士步兵向村莊發起進攻時給了他們強有力的支援。

然而,弗里德里希之所以在與他同時代乃至歷代的將領中出類拔萃,是因為他是一位騎兵指揮官。他對騎兵的裝備、戰術和騎術進行了廣泛而重大的改革。他所繼承的騎兵部隊由騎重裝馬匹的重裝騎手組成,他們以笨重的小跑接敵,成一線展開發射武器。他很快地改變了這一切。

他首次指揮作戰是1741年在莫爾維茨。在那次會戰中,他的步兵把部隊從失敗中解救出來。會戰後,他清楚地認識到,騎兵與步兵緊密混編是無益的。他禁止將火器安置在馬上使用(側衛和騎哨除外),主張以騎兵手持馬刀有控制地衝鋒。他期望他的騎兵能夠在崎嶇地段衝鋒1英里,最後800碼疾速飛馳。個人和編隊嚴格的紀律和嚴酷的訓練是弗里德里希成功的奧秘。他擁有一批一流的騎兵指揮官,賽德利茨將軍和德里森將軍是他們之中的優秀代表。在弗里德里希或他的將軍指揮的22次主要戰役中,可以說其中的15次是騎兵起了決定性的作用。

有許多重要的因素制約著弗里德里希的戰略戰術。儘管他極大地擴充了其父傳給他的軍隊,但是在戰爭中他的軍隊在數量上幾乎總是劣於對手。而且,在很多情況下,他的士兵有許多是外國人(在1750年,他有13.2萬人,其中5萬名是外國人),這就難以避免開小差的現象。然而,他往往能夠以高超的戰術克服人數的不足。弗里德里希在《軍事教令》中有一條著名的格言:“使你自己的翼側和後方安全,盡力破壞敵人的翼側和後方,這是一條永恆的戰爭準則。”他經常調整戰術,以達到這樣的目的。正是在努力尋找破壞強敵側翼的新方法的過程中,他發明了著名的“斜擊”戰術。在洛伊滕戰役中,弗里德里希運用“斜擊”戰術的藝術已達到完美無缺的程度。

這位普魯士國王不得不克服的其他制約因素是:財政困難,(這不允許他的軍隊長時間在戰場作戰)、情報不足(直到騎兵部隊合理改編之後這種狀況才得以改變)、後勤問題嚴重(造成這種情況的部分原因是高貴的普魯士軍官們習慣於在作戰行動中攜帶大量輜重以及糧秣運輸困難。這使普軍不能遠離基地作戰)。因此,普魯士軍隊很少遠距離追擊敵人。弗里德里希的戰略通常是短促地突入敵方領土,把敵人打垮和破壞敵交通線。

1740年12月,弗里德里希以某種站不住腳的藉口入侵西里西亞。根據5年以後的《德勒斯登條約》,他似乎得到了他所要的一切。但是,他終生卷進了一場與奧地利王室的戰鬥中,而且得到了一個無恥的陰謀家和殘忍的侵略者的惡名。瑪利亞·特里莎對丟失西里西亞十分沮喪,整個歐洲以極大的畏懼注視著這個來自柏林的身如閃電的人物。弗里德里希實現自己的野心只是個時機問題。當1756年“七年戰爭”席捲大半個歐洲時,弗里德里希已經準備就緒。他率領6萬軍隊侵入中立的薩克森(從軍事角度看,這種先發制人的行動是可以理解的),很快就打垮了奧古斯特選帝侯的軍隊。戰敗的士兵後來穿上普魯士軍服,為弗里德里希打仗。

整個1757年,即實施洛伊滕戰役的這一年,普魯士軍隊連連陷入困境。除了能從指揮漢諾瓦軍隊的坎伯蘭公爵那裡得到一點靠不住的援助外,弗里德里希不得不單獨與來自英國、俄國,法國和瑞典的軍隊戰鬥。的確,他能夠內線作戰,但是,由於至多只有大約20萬人,而所面臨的是由50多萬人形成的鋼鐵般的包圍圈,弗里德里希不得不拿出他所有的軍事才華,否則普魯士將被從地圖上抹掉。然而,弗里德里希不能無處不在,他或他的指揮官們很少能集中4萬人以上的部隊去對抗幾乎總是在數量上占優勢的敵人。

在這種情況下,普魯士軍隊難免會有挫折。在布拉格血戰中,弗里德里希勉強躲過了失敗,而科林一仗,普魯士人卻沒有逃脫災難,貝沃恩公爵沒能解救施韋德尼茨之圍,結果,那裡擁有6000人和180門炮的駐軍被迫投降。接著,貝沃恩公爵又在布雷斯勞打了敗仗。但在羅斯巴赫,弗里德里希於11月5日贏得了對蘇比斯親王指揮的法國軍隊的決定性勝利。他在羅斯巴赫稍事休整後便又繼續前進。他率領1.4萬人從萊比錫開到帕爾西維茨,其間170英里,用了15天時間。

11月28日,弗里德里希到達帕爾西維茨。得知貝沃恩公爵的軍隊在布雷斯勞戰敗的訊息後他立即命令這支部隊的餘部到帕爾西維茨與自己會合,並把它交由齊滕將軍指揮。但即使在兩軍會合後,弗里德里希也只能集中2.4萬名步兵(48個營),1.2萬名騎兵(128箇中隊)和167門炮(其中重炮71門)。弗里德里希知道奧軍兵力很可能兩倍於已,但在洛伊滕戰役中他幾乎沒使用任何外國僱傭兵。在普魯士士兵中間,他有一群堅定、果敢的人作後盾,他們絕不亞於其他的歐洲人。儘管弗里德里希在羅斯巴赫取得了勝利,但形勢對普魯士人仍很不利。然而,弗里德里希從不絕望,他召集其部將,用激動人心的演說激勵士氣。12月4日,普軍繼續向諾伊馬克特開進。

在這個小鎮,弗里德里希發現了1000名克羅埃西亞士兵,他們擋住了他的前衛部隊,後又企圖沿這個小鎮靠近布雷斯勞的一側逃跑。普魯士騎兵沖入他們當中,殺死了300人,俘獲600人。更為重要的是,一座完整的戰地麵包房落入普魯士人之手,這是奧地利人難以承受的損失。普軍從那裡得到了許多必需的食品。與此同時,弗里德里希從俘虜口中獲得了有關敵軍位置的重要情報。

奧地利軍隊有84個步兵營,144個騎兵中隊和210門炮;奧軍的準確人數我們不得而知,但不會比8萬人的數字相差很遠。洛林的查爾斯親王,即瑪利亞·特里莎的小叔子,任這支軍隊的指揮官。他在戰場上的紀錄不佳,因而不可能建立起自信。1742年在喬圖西茨、1745年在霍恩弗里德貝格和索爾、1757中在布拉格,他都戰敗了。他只在布雷斯勞對付一個弱小的對手時才部分地洗刷了自己的恥辱。查爾斯身邊有科林戰役的勝利者道恩元帥,但是他寧願聽魯齊茲將軍的奉承,也不聽從這位元帥的忠告。他率領奧軍從一個安全的基地出發,去占領一個新的陣地。雖然這個新的陣地很堅固,但奧軍的行動卻使弗里德里希的進攻行動變得容易多了。過了不久,當弗里德里希眺望奧軍陣地時,他對布倫茲維克的弗朗西斯說:“狐狸爬出了洞穴,看我怎么教訓它。”儘管普軍數量上居於劣勢,他的將軍們也還有疑慮,但他仍決定出擊。

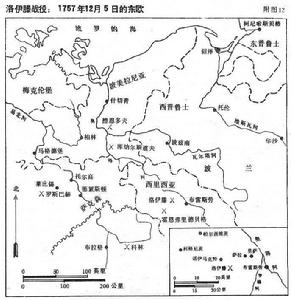

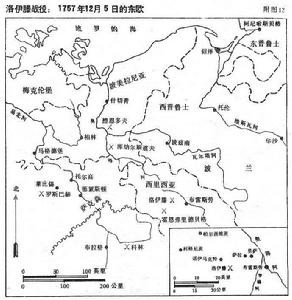

奧地利人由從布雷斯勞西面渡過的羅赫河的後面出發,越過施韋德尼茨河,前去占領可控制這一地區的主要道路(該道路從諾伊馬克特通往布雷斯勞)的陣地。他們的右翼是位於道路以北大約2英里的尼培恩村。在那裡,魯齊茲伯爵統領8個營在無法通行的泥炭沼澤地後面紮營堅守。他們的左翼原來只延伸到尼培恩以南約4英里處的洛伊滕,但是在戰鬥開始前,查爾斯親王命令納達斯提將軍把他的部隊南移至撒格舒茲村。這一側儘管不如魯齊茲的那一側安全,但也被沼澤地保護起來。奧軍陣地前方的地形微起伏,有一兩個小高地和一個較大的高地,這個較大的高地位於波爾諾村,奧軍的諾斯蒂茨將軍指揮的5個團戰前曾占領了這一高地。弗里德里希占有一個相當大的優勢,那就是他對這一帶的地形相當熟悉,因為這裡是他在和平時期最喜歡用於進行軍事演習的地方。拿下波爾諾村後,他又占有了一個甚至更大的優勢,因為拿下這個前沿陣地後,普軍的接敵行動受到了地形的掩護。

12月5日凌晨5時,普魯士軍隊從諾伊馬克特以四路縱隊行進。當他們到達波爾諾村時,天依然未放亮,此外,冷霧也遮敝了他們的行動。部署在大道兩邊的諾斯蒂茨將軍的3個薩克森龍騎兵團和2個輕騎兵團遭到普軍的突然襲擊。在寒冷、暗淡的黎明,普魯士騎兵沖向奧軍正面和翼側。敵方騎兵鏇風般的衝擊使薩克森人魂飛魄散,他們跟著自己的指揮官諾斯蒂茨倉皇敗退到尼培恩村。諾斯蒂茨受了致命傷,600名奧軍士兵落人了普軍之手。弗里德里希命令他的騎兵進行了有限的追擊。

當他的其他部隊逼近波爾諾時,弗里德里希策馬登上那個主要高地。由於晨霧已經消散,從那裡他能夠看到奧軍的整個部署。奧軍現在成兩線配置。因為納達斯提的軍隊雖在此之前曾形成了第三條防線,但這時他的部隊已調整其左翼,使之從洛伊騰延伸到撒格舒茲附近的騎兵駐防地。在這一翼支援騎兵的步兵團是符騰堡、匈牙利、巴伐利亞的軍隊——他們中沒有一個團是可以信賴的。弗里德里希十分清楚,險情難測的沼澤地使得敵人的右翼難以攻破,但其左翼卻有被迂迴包抄的某種機會,儘管敵左翼防線位於令人討厭的泥淖地。因此他判定,取得成功的唯一辦法是對敵人左翼和左翼中心實施攻擊,尤其要猛擊左翼末端和撒格舒茲與洛伊滕之間的要點。

為了實現這一決心,普軍計畫從波爾諾以4路縱隊前進,隨時準備衝擊敵人的防線。前衛部隊的3個營和擁有10門12磅重炮的1個炮連,由韋德爾將軍指揮;右翼部隊(稍稍提前行動)的43個騎兵中隊和德紹的莫里斯親王率領的6個營由齊騰指揮;其餘的步兵部隊為左翼,由雷佐夫將軍指揮,其翼側由德里森將軍統轄的40個騎兵中隊掩護;後衛部隊由符騰堡的歐根親王指揮(實在令人難以理解)。

普軍的南下行動未被奧軍察覺。道恩顯然對形勢缺乏了解,他認定弗里德里希的目標是要切斷奧軍在波希米亞的交通線,所以普軍已經溜走了。但是右翼的魯齊茲沒有這種錯覺,因為他能夠看到弗里德里希的一些騎兵。這些騎兵是弗里德里希為了欺騙對方而留在波爾諾的山丘上的。魯齊茲不但認為普軍肯定會發動進攻,而且認為進攻矛頭是對著他的,於是他立即請求增援。起初這一要求被拒絕,但是經再三請求,查爾斯親王終於同意從戰線中部抽調一些預備隊,從左翼抽調一些騎兵去增援他。因此,當弗里德里希準備展開一個典型的“斜擊”隊形攻擊查爾斯親王的左翼時,奧軍左翼的一部分和預備隊的很大一部分卻遠在4英里之外。

普魯士軍隊能夠在他們的意圖被發現以前充分地接近攻擊目標。午後不久,韋德爾的幾個營在騎兵和10門12磅重炮支援下,成梯隊前進到羅貝亭茲和撒格舒茲之間。這時輪到納達斯提發出救援的叫喊了,但為時已晚,因為下午1時,韋德爾的部隊正在分割其左翼。作為主要突擊力量的韋德爾的主力營向納達斯提的防線右翼迂迴。為穿過沼澤和森林,他們不僅繞過他的翼側,而且繞到防線上被“放棄”的一翼的背後。在那裡,他們沖入一個炮兵陣地,將巴伐利亞和符騰堡軍隊趕往洛伊滕,並抓了2000名俘虜。

同時,莫里斯親王迅速占領了撒格費茲那邊的坡地,朝普軍前衛部隊方向驅趕敵人。而齊滕則指揮他的騎兵設法通過沼澤地,進攻納達斯提。納達斯提的部隊被擊潰,紛紛逃往戰線後面約2英里的拉特納爾森林。奧軍左翼防線被攻破,但由於炮兵發揮了很好的作用,並得到右翼的增援,奧軍又試圖在葛特勞後面重整旗鼓,建立新防線。但是形勢的發展迫使查爾斯逐步放棄新防線。他很快被敵人包圍(在這一局部,奧軍在數量上遠少於普軍),整個防線再次被迫後移。大炮被安全撤至洛伊滕。少量德意志軍隊仍然不顧傾泄而來的彈丸和鐵片勇敢衝鋒,但是他們很快被淹沒在戰場的硝煙和殘殺之中。

這一切更多地是偶然結果而非事先計畫,因為奧地利軍隊的左翼和中央現在混亂不堪,使得下達命令和接受指令都極其困難。整個戰線橫轉75度,形成了新的態勢。戰線的支點在洛伊滕的中央。魯齊茲朝西南方向轉,而納達斯提被迫北移。由於洛伊滕提供了堅固的天然屏障,奧軍炮兵又配置良好,兩軍在半個多小時的時間裡不分勝負。

正是在這個時刻,弗里德里希調來了他的左翼部隊。在這之前,他們還沒怎么同敵人交火。他們行進到洛伊滕後遭到奧地利炮兵的猛烈射擊。儘管洛伊滕擁擠不堪,屍橫遍地,但奧軍仍頑強地堅守著他們的陣地。弗里德里希配置在布特貝格高地的重炮的炮火準確有效,近衛軍異常勇敢地向洛伊滕發起猛攻.以操練時一樣的準確性打擊防守的奧軍。普軍重炮的配合和近衛軍的堅決進擊在此時此地起了決定性作用。然而勝利還未到來。

這時仍未與敵交火的魯齊茲的部隊,如果包抄普軍戰線的翼側,奧軍本來是可以圍殲普軍的。下午4時許,魯齊茲率部發起進攻,但地形再次欺騙了奧地利人。弗里德里希從他的左翼抽調4個騎兵中隊防備奧軍的翼側包圍,並把它交由德里森將軍指揮。而拉達克斯多夫和洛伊滕之間較高的地勢使奧軍沒能發現德里森的這支騎兵部隊。德里森在來自布特貝格高地的炮火的掩護下發起攻擊。拜羅伊特龍騎兵衝擊正面和翼側,普特卡默爾的輕騎兵沖向後方,魯齊茲的部隊大部被殲,他本人也被擊斃。接著,德里森迂迴攻擊敵後方的步兵。

當夜幕快要降臨時,奧地利軍隊受到重創,趨於瓦解,但還沒有徹底潰敗。他們企圖在薩拉-里薩軸線上建立第二條防線,頂住普魯士人的猛烈進攻,進行最後一搏。但是這條戰線還沒形成就扭曲、崩潰了。在普魯士騎兵的追擊下,整個奧軍部隊倉皇后退,經施韋德尼茨河上的4座橋潰逃。洛伊滕之戰,奧軍傷亡約1萬人,2.1萬人被俘,116門大炮被繳。普軍共傷亡6250人,其中陣亡1141人。這是普軍的一個巨大勝利。弗里德里希後來曾說,要是白晝再延長兩個小時,洛伊滕戰役就可能成為那個世紀最具決定性的戰役。

儘管普軍在這場漫長而悲慘的戰爭中還取得了其他一些勝利,如1760年的利格尼茨和托爾高之戰的勝利,但無疑,洛伊滕戰役是弗里德里希運用戰術和計謀最為成功的一次。拿破崙曾說過:“這次戰役是運動、機動的決斷的傑作。僅此一戰就足以使弗里德里希名垂千古,並使他躋身於世界偉大將領的行列。”他這么說是完全正確的,洛伊滕之戰的勝利確保了普魯士的生存,為德意志民族的統一打下了基礎。在拿破崙入侵的黑暗歲月中,當國土被恐懼和凶兆籠罩的時候,正是這種民族的統一增強了人民的力量。

在這場十分重要的戰役中,最具決定性的因素無疑是對“斜擊”戰術的出色運用。由於查爾斯親王的無能,弗里德里希的成功來得更為容易。查爾斯親王在這次戰役中犯了一系列的戰略戰術錯誤。

查爾斯親王在布雷斯勞打敗貝沃恩公爵之前,就知道普魯士國王將率領大約1.4萬人的部隊進犯西里西亞。他本來可以輕而易舉地在帕爾西維茨和利格尼茨一線截住弗里德里希,因為他的軍隊在數量上超過普軍(至少占6比1的優勢)。而且,他還可以憑藉人員和火炮的壓倒優勢,在他自己選擇的戰場上作戰。

但是他沒有這樣做,而是允許弗里德里希與貝沃恩兵合一處。查爾斯親王為什麼要越過施韋德尼茨河?它雖是一條小河,但是有些河段兩岸十分陡峭,而且它周圍的土地在12月份呈沼澤狀態,因此,它是一個天然的防禦屏障。憑藉著數量上的優勢,查爾斯親王本來應當派遣一支部隊從上游越過小河,在弗里德里希的軍隊試圖渡河時,對普軍的翼側構成巨大的威脅。

假若弗里德里希真的決心冒險在這樣不利的環境中打一仗的話,查爾斯選擇上述兩種做法中的任何一種都可能使他自己取勝,然而他忽視了這兩個明顯的選擇。查爾斯為什麼不再前進得遠一些,去牢牢占領羅貝亭茲、撒格舒茲和波爾諾地區的所有山坡地呢?那樣不是可以使弗里德里希喪失在隱蔽條件下實施機動所需的廣闊空間嗎?在查爾斯忽視了所有這些顯而易見的策略,使弗里德里希能夠實施他的翼側攻擊之後,他所剩下的唯一希望就是在戰役開始的時候調動自己的整個右翼去攻擊普軍的左翼。奧軍如果迅速果斷地這樣做,就有可能嚴重破壞“斜擊”戰術的完美實施。

普軍1742年3月的《軍事教令》涉及到了騎兵,從中可以看到“斜擊”戰術的雛形。但是,人們不知道弗里德里希在什麼時候第一次把它用於實戰,也不知這一思想是否真的出自這位普魯士君主。有人說它是公元前4世紀埃帕米農達特別喜愛的戰術,後被歷代偉大將領模仿而流傳下來。但是可以肯定,弗里德里希的這種策略使18世紀的線式戰術達到了頂鋒。他在洛伊滕戰役之前至少有3次運用過“斜擊”戰術(也許1745年在霍思弗里德貝格是第一次),但是只有洛伊滕戰役這一次被認為是最完美的。

“斜擊”戰術的原則十分簡單,但是只有在士兵紀律嚴明、訓練有素、指揮官卓有才幹時才能實行。甚至作戰計畫也必須是靈活的,指揮官要準備在最後一刻隨機應變。弗里德里希設計的這種戰術有兩個目標:首先是集中壓倒優勢的兵力,打擊敵人脆弱的翼側或後方,這樣就使他那支相對弱小的軍隊在局部取得優勢;其次要能夠盡最大可能控制整個作戰行動。在18世紀的戰爭中,後者是不易達到的。由於展開成斜形攻擊隊形,一旦部隊投入戰鬥,統帥就會失去對進攻部隊的直接控制。但是“被放棄的”一翼的騎兵(缺乏機動力的步兵是另一回事)卻能夠在必要時對命令的任何變化作出反應。

由於總是比敵人弱小,能展開的正面也較小,普魯士軍隊易受翼側攻擊,並難以對敵實施翼側攻擊。“斜擊”戰術旨在克服這個弱點。為了使這種戰法取得成功,必須以夜行軍或精心的欺騙,或通過隱蔽的途徑,掩蓋作戰企圖,然後依靠氣勢和速度實現意圖,否則,敵人就有時間去增援受威脅的一翼,整個作戰行動就可能歸於失敗。

為了對攻擊點施加最大的壓力,加強進攻一翼(在洛伊滕戰役中為右翼)是必要的。然而,另一翼會遇到困難,因為開始時它是“被放棄的”一翼,它希望得到成梯形展開的進攻一翼的支援。這一翼通常展開成一條長而淺的作戰線,主要任務是把敵人吸引在固定的陣地上。假如這一翼在戰鬥中不起作用,敵人就能夠把兵力轉移到受威脅的一翼。但是另一方面,如果這一翼打得過狠,戰役的總目標也無法實現。

很明顯,進攻角度的正確、作戰時機與階段的恰當,要求有很高的技巧,而且難以把握。進攻中,前線指揮官可以而且確實需要對攻擊目標進行細微調整。但是,假如主攻方向的首次攻擊失利,那么再組織和發起攻擊常常是不可能的。對“斜形攻擊隊形”可以視情況作一些調整,例如在洛伊滕,對敵攻擊線為對角線,而在庫納爾斯道夫(兩年以後的一場災難)攻擊線是垂直的;但是把一翼“放棄”給敵人和加強進攻一翼的原則仍然不能違反。

“斜擊”戰術看上去很簡單,但假如忽視其原則,它很容易誤入歧途。在洛伊滕戰役之前6個月的科林戰役中就發生了這種情況。在科林戰役中,普軍的接敵運動完全暴露在敵面前,進攻一翼的指揮官沒有得到有力的加強,而“被遺棄的”一翼的指揮官卻以過大的力量與敵交戰,結果導致進攻的失敗。但是在洛伊滕,快速運動、集中兵力、出其不意和堅決打擊這些成功的訣竅被嚴格堅持,整個作戰行動得到完美的實施,這使弗里德里希取得了大捷。