泡沫式擴招

泡沫式擴招概述

教育部於1999年制訂的《面向21世紀教育振興行動計畫》中,明確提出了到2010年“中國同齡人1:3的高等教育入

擴招引起就業壓力

擴招引起就業壓力學率要從現在的9%提高到15%左右”。隨後為完成這一目標,從1999年起中國高等院校開始大規模擴招,2001年在校生比1998年翻了一番多,按照這種速度,依據馬丁-特羅的高等教育大眾化理論,即到2005年中國高等教育毛入學率可達到15%,也就是說高等教育大眾化可以提前實現。事實就是中國已於2002年如願達到15%,相較於前幾次的高校擴招,1999年的高校擴招增幅之快,增量之大,出台之急,回響之烈.為前所未有,甚至可謂世界高等教育發展之最。但是任何事情都是具有雙面性,在褒獎其功德的同時,推遲就業緩解了就業壓力。

帶來影響

1、中國目前的經濟水平還是比較低的,高校規模的擴大超過了經濟的承受能力。

高校擴招,學生就業壓力

高校擴招,學生就業壓力2、一味追求數量的發展,降低分數和要求招收更多的學生,會導致質量的下降,導致教出來的學生整體素質下降。 3、高校擴招政策會導致失業率的增加,大學生的就業形勢非常嚴峻,引起新的社會問題等。

4、高校擴招政策影響了高等教育協調發展。高校面臨硬體設施過不去,軟體設施跟不上的境地。特別是教師數量跟不上學生人數的增長,這就使教師質量和教學質量得不到保證,也增加了學校的教學成本。

政策可行

高校擴招政策的可行性與科學性:

MBA擴招

MBA擴招1、適應當代經濟的快速發展,可以為社會培養更多的精英人才,來填補隨著經濟發展而所增加的職位。

2、符合義務教育普及與推廣的需要,義務教育的普及必然會使得高中畢業生增多,高校擴招可以接受更多的高中生繼續深造學習。

3、高校擴招政策能擴大教育消費,拉動內需,促進經濟持續增長。

4、能較好地滿足廣大考生和家長對接受高等教育的需求。

5、高校擴招政策能促進高等教育自身改革的力度。

政策出台

1、高校擴招政策是擴展的內力發展的必然趨勢。高等教育的擴展,是由於高等教育自身發展決定的,因為教育行為本身有自己特有的動力,有自身發展的邏輯,大眾化就是高等教育自身發展的要求,也是高等教育自身發展的結果。

2、高校擴招政策是經濟制約的結果。高等教育的發展是受經濟發展制約的,高校的規模是與經濟發展水平相平衡的,高等教育要適應經濟的快速發展。在1998年以前,政府嚴格控制大學的招生數量,高校發展嚴重滯後於經濟發展,所以那時高校擴招勢在必行。隨著經濟的快速發展,勞動力比例發生了如下變化:演變將以高文化素質勞動

教育部承認當年高校擴招太急促

教育部承認當年高校擴招太急促力比重的迅速提高為特徵,第三產業也將逐漸增加智力密集型經濟和高素質勞動力的比重。高等教育培養出來的人才必須適應技術密集型和智力密集型的特點,以滿足社會經濟發展的需要。

3、高校擴招政策是社會地位競爭的結果。由於個體所受教育的水平是該個體社會地位的升遷及其通往職業目標的重要前提條件,因此個體要想獲得較好的社會地位和收入,就必須追求儘可能多的教育。

4、高校擴招政策是政治影響的結果。政府決策和一些政治歷史事件往往會決定高等教育擴展的規模。1999年召開的第三次全國教育工作會議對高等教育的發展方針作出了重大決策,《中共中央國務院關於深化教育改革全面推進素質教育的決定》提出:擴大高等教育的規模“通過多種形式積極發展高等教育,到2010年,中國同齡人口的高等教育入學率要從現在的百分之九提高到百分之十五左右”。這次會議的召開和《面向21世紀教育振興行動計畫》的制定,使我們又一次迎來了教育大發展的春天,這是我們當前有利的政治環境,高校擴招政策恰恰體現了國家對高等教育的重視,同時也說明政治對高等教育關鍵的影響作用。

影響因素

中國高校擴招政策的關鍵因素關於政治對高等教育規模的作用,從前文的論述中我們已經了解。如二戰期間,美國決定大學對婦女開攻,婦女的入學便成為當時美國大學入學率上升的主要原因。德國在1873--1975年間的三次增長也是由於其自由開放的教育政策。中國在大躍進時期高等教育的大規模擴張,也是由於政治原因決定的。如1958年中共中央發布了《關於教育工作的指示》,提出爭取在15年左右的時間基本上做到使全國的青年和成年,凡是有條件和自願的,都可能受到高等教育。我們將以15年左右的時間普及高等教育,然後再以15年左右的時間從事提高工作。一度使當時的高等教育規模出現一個小的高峰。1978年黨的十一屆三中全會以後,恢復聯考給一大批青年人提供了繼續深造的希望與機會,此時又有一次高教發展的小高峰出現,此後,隨著國家政府對國民素質要求的不斷提高,高等教育規模穩步擴大。

中國高校擴招政策的另一影響因素人口眾多是中國的一大特色,窮國辦大教育也是不爭的事實。這不僅給基礎教育和中等教育帶來沉重的負擔,而且給高等教育造成很大的壓力。人口對高等教育的影響主要表現在兩個方面。一

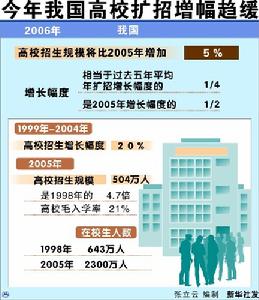

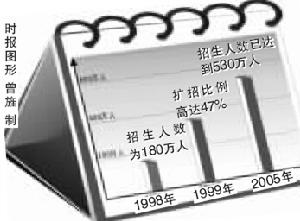

中國高校擴招增幅趨緩

中國高校擴招增幅趨緩是隨著普及九年義務教育的完成,人們對高等教育的需求越來越強烈,近年來,儘管中國一直在擴大招生規模,但仍不能滿足廣大學生和家長的迫切要求。中國北京、上海、廣州等城市也步入高等教育大眾化階段,由於中國是一個農業大國,在廣大的中西部地區高等教育的入學率仍是比較低的。從全國範圍內的平均入學率來說,1998年才剛達到9%左右,據聯合國教科文組織統計,1985--1995年,各國平均高等教育毛入學率已從12.9%上升到16.2%,中國與其相比,仍存在一定差距。二是接受高等教育學生的性別和民族比例有所變化,女學生和少數民族學生在學生總數中所占的比重不斷增加。據報導,北京大學1999年擴招的名額有很大一部分就是少數民族的學生,另外,女學生的數量也有一定數量的增長,這種趨勢同國際上高等教育大眾化進程是一致的。已開發國家女生在高等教育學生中所占的百分比在1965年是38%,到1981年上升至48%,開發中國家從27%上升到35%,而且女生人數的增長速度普遍超過了學生總人數的增長速度。中國女生從1985年的33%增加到1995年的35%,20世紀末的增長速度更加明顯。有研究表明,中國高等教育學齡人口(18--21歲)峰頂為2007年,達9200萬人,高峰期為2006--2010年,年平均為8955萬人。因此高校擴招政策中國高等教育在21世紀初將得到更進一步的擴展。

高校擴張

從國家角度而言,教育是一種生產要素的投資性部門,通過有意識的投資,教育能“抽引”人的潛能,形

控制高校擴招

控制高校擴招成有利於國家發展的戰略資源—人力資本,從而為國家的發展做出貢獻。高校是人才和科研的生產部門,承擔著為整個民族進行能力儲備的重任,而基於高校的社會公益性,即對社會具有明顯的公益乘數效應,是否意味著高校越大越好?其實不然,高校不具有自我循環的生存能力,需要外界的給養,高校發展存在一個邊界問題。目前,中國高校存在盲目擴張的現象,銀行信貸助長了擴張衝動,而這種擴張僅停留於外在規模,使得高校邊界風險進一步放大,而隨著銀行貸款回收期的到來,高校財務危機隱患凸現,最終會演變成國家財政風險,這是一種粗放型的發展,不符合高校的科學發展觀。因而探究高校邊界風險的根源並找尋一條適合中國高校可持續發展的新路徑,對於中國實行能力儲備和提升綜合國力具有戰略意義。

財政風險

高校邊界的擴張從表面上看是中國對人才需求旺盛引致,實際上教育的賣方市場命題不是引發教育過度的充分條件,教育過度也並非說明對教育的投入已經過剩,邊界風險主要是由資源配置的盲目性所致。高校的邊界風險是高校擴張引致財政風險的直接原因,而其是由高校的有效邊界和實際邊界的不匹配引起。高校的有效邊界有其自身的發展規律,有賴於內部知識和能力的積累而擴張,而實際邊界往往由政府規劃或學校偏好等主觀意願決定。有效邊界由

中國高校擴招引發2000億貸款

中國高校擴招引發2000億貸款於受到內部資源的約束具有向上的阻力,而實際邊界受到高校自身、地方政府等的利益驅動具有向下的剛性,因而兩者總是存在一定的差距,這種差距就是高校的邊界風險。

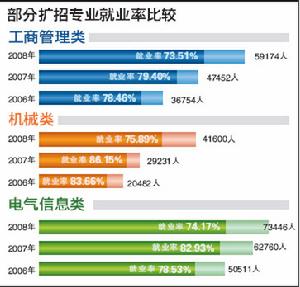

這種風險可以直接理解為規模不經濟帶來的損失,在中國現實的情況是規模偏大造成的資源配置非最最佳化,我們可以從巨觀的視角來加以簡單論證。自20 世紀90 年代後期以來,中國高等教育事業取得了飛躍的發展,1998—2005年,高等教育毛入學率由9.18 %上升到21%。伴隨高等教育規模的擴張,高校畢業生的就業率缺呈現總體下降的趨勢,1998—2005年分別為76.18 %、79.13 %、82.10 %、90.10 %、80.10 %、70 %、73 %和74.5%,這說明中國存在“高等教育過度” 的現象,導致“知識失業” ,教育收益下降,高校邊界是規模不經濟的。同時,由於“知識失業”會引發教育替代即高層次人才取代低層次的就業崗位,人才高消費現象嚴重,而個體為了獲得高層次的就業機會,不惜代價獲取更高的學歷,從而進一步強化對高校教育的需求,促發高校邊界的進一步擴張,過度教育的現象持續發生,邊界風險呈現自我惡化的特徵。

道德風險

高校的價值在於追求聲譽的無限大,聲譽與規模往往成一定的正相關性,隨著聲譽的提高,高校的生源也將增多,擴招後的高校必然擴大規模,因而高校具有很強的規模偏好。同時,公立高校在產權國有的條件下,缺乏對規模的自我約束機制,投入成本會呈現無限大的趨勢。再者,公立高校實施的是任命制,且缺乏相關的責任追究制度,

高校擴招 致熱門專業就業遇

高校擴招 致熱門專業就業遇在所有者虛置的情況下,管理者無需對任何人負經濟效益的責任,高校官僚化傾向明顯;同時中國的高校是有行政級別的,級別越高意味著規模越大,而在做大規模和提升排名的同時,高校官員的地位往往能得到相應提升,而且更有理由向政府索取財政補貼份額,從而達到內部控制權收益的最大化,這是一種規模倒逼效應,而財政撥款的使用效益卻無法考證,因而高校的機會主義傾向和道德風險嚴重,內在擴張動機強烈。

高校擴張源於政府廉價的制度供給,首先表現為政府對公立教育市場規制的放鬆,“升級”熱、合併和擴招等使得高校無法抑制擴張動機,專科升本科、學院變大學和進入“211”及“985”都需要巨額資金的支持。其次,在擴大內需、刺激消費的特殊時期,政府為了鼓勵消費和緩解就業壓力,啟動了高校擴招政策,以教育拉動消費從而刺激經濟發展,從而誘導了高校的擴張熱情。這種政策只是權宜之計,目前,雖然擴招風已漸趨於緊縮,然而高校邊界剛性使其規模不會隨之下降。第三,政府的赤字政策和隱性擔保使得高校的財務運作比較寬鬆,其超額的支出最終由政府來負擔,而無需自身承擔,這是軟預算約束的結果。

制度誘導

高校擴張源於政府廉價的制度供給,首先表現為政府對公立教育市場規制的放鬆,“升級”熱、合併和擴招等使得高校無法抑制擴張動機,專科升本科、學院變大學和進入“211”及“985”都需要巨額資金的支持。其次,在擴大內需、刺激消費的特殊時期,政府為了鼓勵消費和緩解就業壓力,啟動了高校擴招政策,以教育拉動消費從而刺

利益驅動下的高校擴招

利益驅動下的高校擴招激經濟發展,從而誘導了高校的擴張熱情。這種政策只是權宜之計,目前,雖然擴招風已漸趨於緊縮,然而高校邊界剛性使其規模不會隨之下降。第三,政府的赤字政策和隱性擔保使得高校的財務運作比較寬鬆,其超額的支出最終由政府來負擔,而無需自身承擔,這是軟預算約束的結果。

由上可見,高校的擴張風險源於政府廉價的制度供給,始於高校自身的內在動機和道德風險,通過銀行的過度信用支持,在脫離有效的社會需求和高校自身能力的情況下,低層次的簡單複製能在短期內取得飛快的發展,滿足各既定團體的利益最大化,這種“粗放型”發展必然會造成無序的競爭,從而產生局部非優質教育資源的過剩和整體優質教育資源的短缺並存的現象,產生高校的邊界風險,低效運行將導致高校的財政危機,銀行資金鍊斷裂,產生不良資產,政府出面收拾殘局,財政風險最終發生,政府在缺乏資金的情況下,更會使用赤字政策,從而陷入惡性循環。