介紹

法屬印度支那/法屬東洋 (法語:L'Indochine française;越南語:Đông Dương thuộc Pháp;字喃: 東洋屬法)是法蘭西殖民地在東南亞的一部分,實行聯邦制,其組成包括今越南、寮國和高棉三國,兼領從滿清帝國手上獲得的廣州灣(今中國廣東省湛江市)租界,首府位於河內。

地理情況

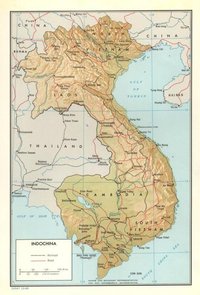

印度支那

印度支那中南半島(印度支那)是亞洲南部三大半島之一 。又稱中印半島 、印度支那半島。西臨孟加拉灣、安達曼海和馬六甲海峽,東、南臨南海。包括越南、寮國、高棉、緬甸、泰國、新加坡及馬來西亞西部。面積206.5萬平方千米,占東南亞面積的 46%。海岸線長1.17 萬千米,多重要港灣 。地勢北高南低 ,多山地和高原。北部是古老高大的撣邦高原,海拔1500~2000米。眾多山脈自南向北呈扇狀延伸,形成撣邦高原及南部山、谷相間分布的地形格局。主要山脈自西向東依次為那加山脈、若開山脈;登勞山脈、他念他翁山脈、比勞克東山;長山山脈。3大山序之間的伊洛瓦底江、薩爾溫江 、湄南河 、湄公河 、紅河自北向南,洶湧奔騰,源遠流長。河流上游多穿行於撣邦高原,深切的河谷將高原分為數塊,如伊洛瓦底江與薩爾溫江之間的東緬高原,薩爾溫江與湄公河間的清邁高原,湄公河與紅河之間的寮國高原等。一些河流的中下遊河谷平原及各河的河口三角洲為主要農業區和人口集中區。

氣候條件

半島絕大部分位於北緯10°~20°之間,屬典型的熱帶季風氣候。每年3~5月為熱季,冬夏季風均消退,氣候炎熱,月均溫達25~30℃;6~10月為雨季 ,盛行西南季風 ,降水充沛;11月~翌年2月為涼季 ,盛行東北季風 ,天氣乾燥少雨。年均降水量受地形影響,在迎風坡達5000毫米,而背風坡則不足2000毫米。個別迎風坡和馬來半島地區可形成熱帶雨林景觀,少數內部平原和河谷則形成熱帶草原。半島上蘊藏大量有色金屬礦藏,其中鉛、鋅、銀、銻、銅、錫、鎢等礦藏均占有重要地位。此外水力資源和森林資源也相當豐富。

中南半島

中南半島民族眾多,開發歷史悠久,為東南亞古代燦爛文化的搖籃。重要城市多沿河海分布,主要港口有海防、峴港、芽莊、胡志明市、磅遜、梭桃邑、曼谷、新加坡、巴生港、檳城港、毛淡棉、丹老與仰光等。

中南半島,亦稱印度支那或中印半島,指亞洲東南部的半島,東臨南海,西瀕印度洋。中南半島通常特指曾被法國殖民地的「法屬印度支那」,包括今日的越南、高棉(舊稱高棉)、寮國三國,簡稱「越棉寮」;廣義的中南半島則指「東南亞大陸」,包括越棉寮三國及緬甸、泰國、馬來西亞的馬來亞地區及新加坡等地。

「印度支那」一詞是音譯自法文「Indochine」,表示位於印度與中國之間並受兩國文化影響的區域。東南亞、台灣、歐美等地的華人普遍使用「中南半島」一詞,主要是因為中國抗日戰爭時期,「支那」發展成為侮辱中國的詞語,在於右任的倡議下,改用「中南半島」。

歷史沿革

從公元前2世紀起,中國和印度這兩個亞洲的文明開始進行輾轉的貿易。在古代從中國到印度之間可能的通道有四條:直接翻越青藏高原穿過喜馬拉雅山脈;穿過西域和中亞的戈壁沙漠再經過現在的阿富汗向南(玄奘取經的路線,絲綢之路南支);穿過雲南和緬甸的熱帶雨林(南絲綢之路);從海路過南中國海經馬六甲海峽繞過馬來半島(海上絲綢之路)。其中前兩條路線去印度十分艱險,故而大多數商人都選用後兩條路線,尤其是海路。由於後兩條路線都要經過印度支那諸國,這些國家得以逐漸發展起來,並深受中國及印度的政治及文化影響。

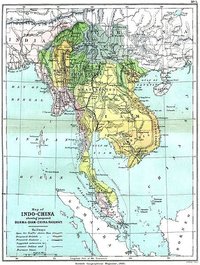

阮朝

1886年時的中南半島,東部的土黃色部分為當時的法國殖民地

1886年時的中南半島,東部的土黃色部分為當時的法國殖民地1858年9月,法國人在越南中部的峴港登入。法國要求在峴港設立領事館等單位,但被越南政府拒絕,法國因此而占領峴港。1861年,法國占領了西貢(今胡志明市),六年後又占領了南圻,並將其更名為交趾支那。為了擁有整個越南的宗主權,法國與中國爆發中法戰爭,並在1883—1885年的期間占領了越南中部和北部及高棉,將越南中部更名為安南,北部更名為東京。1885年,中法簽訂天津條約,中國正式放棄越南的宗主權。1887年10月,法屬印度支那聯邦正式成立。隨後在1893年的法暹戰爭(暹為暹羅,即泰國)中,寮國也被收入法屬印度支那聯邦之中。雖然法國擁有中南半島地區的實際統治權,但之前各王國的皇室仍被當作傀儡一般地被保留。在19世紀末到20世紀初的一段時間內,法屬印度支那曾經爆發過數次反抗法國殖民統治的戰爭,但都被法國統治者鎮壓下去。

第二次世界大戰

1940年9月,二戰正打得如火如荼,親納粹德國的維希法國默許日本的軍事力量進入越南北部,這讓正在與日本進行艱苦抗戰的蔣中正極為不悅。中南半島對日本的太平洋與東南亞戰略提供了極大的方便,很快日本以法屬印度支那為跳板占領了荷屬東印度。同時,日本保留了法國的政府結構,主要的管理權仍操在法國官員手中。1945年3月9日,法國解放,德國的勢力不斷敗退,美國也在太平洋上不斷逼近日本本土,日本政府因此決定全面加強對中南半島的控制程度。日本驅逐了法國官員,宣稱中南半島為日本保護下的“獨立”國家,直到美國在廣島和長崎投下核子彈,日本投降後才告終。

戰後

戰後,越、寮、柬三國都爆發革命,尋求獨立,越南民主共和國在1945年9月2日宣告成立。而法國也試圖恢復其在中南半島的統治,1946年3月18日,法國軍隊開入越南北部地區,同時法國挾持越南阮朝末代保大皇帝在越南南方的西貢成立越南國,第一次印度支那戰爭爆發。1954年5月,奠邊府戰役結束,法國敗局已定。1954年7月21日,日內瓦會議發表了《越南、寮國、高棉三國交戰雙方停止敵對行動協定》,法國承認印支國家的獨立,法軍逐步撤出,越南被分為南北兩個地區,南北越暫時以北緯17度線分治,並在1956年7月進行自由選舉後統一合併。其中胡志明領導的位於北方的越南民主共和國倒向蘇聯和中國的共產主義國家一邊,南方的越南共和國則受到美國的大力扶持。之後,南方的吳廷琰在美國的支持下決定拒絕這場選舉,從此越戰逐漸爆發升級。寮國和高棉同樣在1954年獨立,但沒有被捲入越南戰爭。

經濟

法屬印度支那成立之初,法國資本主要投資在位於越南北部的鴻基煤礦。在湄公河和紅河沿岸,有大量歐洲人投資的種植園。大量的米和煤在海防港向外出口,支撐了殖民地的經濟。法屬印度支那也大量從法國進口纖維製品。法屬印度支那重要的交通動脈是從雲南到河內的滇越鐵路及河內到西貢的南北縱貫鐵路,相對而言海路和公路運輸比較不發達。