畫說死亡之海——羅布泊

眾所周知,羅布泊,是中國西部的一個傳奇。它的極端環境,令人生畏;她的輝煌歷史,又令人嚮往。近100多年來,一批批國內外探險家,又掀起了一次次勇闖羅布泊的狂潮,其中還包括了許多探險的愛好者。來自北京的知名畫家李葳先生,就是其中特別的一位。

自1979年以來,中國羅布泊問題首席專家,新疆生態地理研究所所長夏訓誠已30次進出羅布泊,可以說對羅布泊有很深入的了解,但他看了李葳先生的畫作,他覺得羅布泊在他眼裡,又有了一種新鮮的感覺。

中國宋代大文人王安石曾經寫過這樣的一段話:“古人之觀於天地,山川,草木,鳥獸往往有得,以其求思之遠而無不在也。夫夷以近,則游者眾;險以遠,則至者少。百世之奇偉瑰怪非常之觀,常在於險遠,而人之所罕至焉,故非有志者,不能至也。”李葳先生深諳王安石這段話的真諦,勇闖羅布泊並深有所獲,確是一位探險事業的有志者。

進入羅布泊,常常是要付出代價的。彭加木先生1980年6月在羅布泊的殉難,余純順勇士1995年6月折戟羅布泊,是最近的兩例。而不知名的人陷身羅布泊,還不知有多少。因此,要探索羅布泊的奧秘,是需要很多勇氣的。

羅布泊

羅布泊羅布泊的魅力

從自然科學層面,它是世界乾旱區環境演變的一個縮影,用已87歲高齡參加羅布泊科學考察的黃土學泰斗、已故中國科學院院士劉東生先生的話來說,羅布泊地區是“地質學的一個大實驗室”,“第四計地質的許多科學問題,都可以在這裡找到滿意的答案。”

從人文科學層面,在羅布泊地區,人與自然抗衡、和諧、失敗、幾經反覆,成為西域文明的重要組成部分。漫長的歷史進程,在這裡播下了層層迷霧。撥開歷史迷霧,還原羅布泊真實面目,吸引了古今中外許多仁人志士。

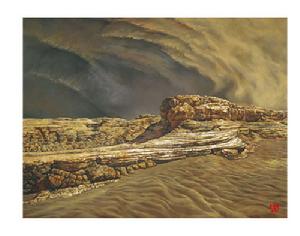

撥開羅布泊的歷史迷霧,需要科學精神,也需要多種手段,李葳先生選擇繪畫,確是別開生面的。

看近看遠看荒漠,問生問死問樓蘭

樓蘭,西域古國名,樓蘭名稱最早見於《史記》,曾經為絲綢之路必經之地,現只剩遺跡,地處新疆羅布泊的西北角、孔雀河道南岸的7公里處。

多年來,李葳先生日夜行走羅布泊,獨闖生命禁區,同流沙對話,與荒原共鳴。孔雀河兩岸無處不在的諸多變數裡面,死亡就像人們時穿時脫的衣服,不離左右,一抬腳就是幾個生死。

而李葳的行走不是考古,因為他不是科學家,缺乏系統的專業知識和更為宏偉的科學目的;也不是探險,因為探險是另外一種獵奇;他堅持認為這是一次注目,對業已消逝的文明聊表景仰之情;也是一次道別,主要是想聽到樓蘭人遠去之前那句未及出口的再見;更是一次見證,讓更多的人知道,羅布淖爾曾經聲音響亮的來過,但她又悄無聲息地走了,沒有留下一滴水珠,哪怕是一枚淚花。

此時此刻,人的一生中總共才有多少個此時此刻?無數的現在成為過去,無數的現在走向將來,可你珍惜了幾回?她賜予你的妙處和暗示,你又領會了多少?——這也是他面對小河墓地,樓蘭佛塔、海頭故城、三間房遺址時,從心底里發出的長長追問。

一切都將消逝,一如滄海桑田,一如西域三十六古國,而只有現在,才是永恆——就像零度連著冰和水,現在連著過去和將來。如果變化是我們注定的命運,那么消逝是這命運注定的結局,而現在,就是組成這結局的無數個永恆,對於人類,只有這永恆才是生命中唯一值得信靠的亮色,是我們全部的希望和勇氣,也是我們“抓住”的動力和“放下”的理由。

為此,李葳以油彩描畫心聲,以影像記錄變遷,以叩拜和追問表達他的虔誠和敬畏——她雖然置身荒野,決不染半粒塵埃。

叩問西域靈光

新疆之行,二萬餘公里,途中所見大漠、戈壁、雪山多為玄奘在《大唐西域記》里所述“上無飛鳥,下無走獸……”之地,從而心生敬畏,相信天上早有一位思考者、創作者用大能的手布置了一切,使人們的心謙卑下來,歸向自然。西域的地貌形態如神靈的想像力一般莫測,本非人之筆力所能及,每當畫筆滯澀,底氣不足時,猶似看到玄奘、法顯、彭加木、余純順等求法者和殉道者,以他們的信念驅動著堅實的步履為李葳引路,與他同行——那是一種力量,超乎人格與歷史。歷代高僧們求法、探險家們證法看世人看,而他要以畫為見證——叩問西域靈光,而那靈光所在,正如流水已逝,繁華盡褪的,曾經是亞洲文明的中心,我們靈魂的居所。

勇闖羅布泊的畫家李葳

1961年生於北京,1979年——1983年,就讀於中央工藝美術學院(現清華美院)特種工藝美術系壁畫專業,師從袁運甫,范曾等藝術大師。自1984以來,遍游中國西部的大漠、雪山、戈壁等無人區,尋找創作靈感。