基本簡介

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館泉州海外交通史博物館,(簡稱泉州海交館)始建於1959年,是中國惟一反映航海交通歷史的專題性博物館,它以豐富而珍貴的海外交通文物,反映了中世紀的東方大港--刺桐港的發展歷史,體現了泉州在中外經濟、文化交流中的重要作用,謳歌了中國人民千百年來所創造的悠久而輝煌的海洋文明,是對廣大民眾尤其是青少年學生進行愛國主義教育、傳播社會主義精神文明和優秀傳統文化的重要陣地,也是泉州進行中外文化交流的重要視窗及旅遊參觀的重要景點之一。

它以豐富而珍貴的海交文物,反映了十二至十四世紀的東方大港--刺桐港的發展歷史,顯現了泉州在中外經濟、文化交流中的重要作用,謳歌了中國人民幾千年來所創造的悠久而輝煌的海洋文明,是我市進行中外學術文化交流的重要視窗,也是對廣大觀眾,尤其是青少年學生進行愛國主義教育、傳播社會主義精神文明的重要陣地。1991年,海交館被省、市兩級政府定為青少年德育基地。1995年8月又被省委、省政府頒定為首批省級愛國主義教育基地。

歷史沿革

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館一、初創時期(1959-1971)

1959年7月15日泉州海交館成立伊始,暫借小開元寺與市文管會合署辦公,並以大雄寶殿為展覽場所,後移至小開元寺兩廊,作為臨時館舍。全館僅有兩名編制,只是個“掛牌博物館”。 這一時期的泉州海交館條件十分簡陋,甚至沒有自己的固定陳列館舍。但在各方面的共同努力下,做了不少有益的工作,如文物調查和考古發掘,收集伊斯蘭教石刻,編印海交史資料彙編,以及舉辦臨時性的展覽等。這些工作為泉州海交館以後的發展創造了條件。1962年,中國科學院院長郭沫若視察海交館,並題寫館名,他對泉州海交館的重要性和宗教石刻的價值做出了高度評價。

二、第一個發展時期(1972-1985)

“文化大革命”初期,泉州海交館曾被迫停止辦公。1972年恢復正常工作以後,便積極開展海交史跡的調查和文物徵集。翌年,考古人員在後渚港發現一艘南宋沉船,並於1974年夏天正式發掘。這一重大的考古發現,終於迎來了泉州海交館令人振奮的第一個發展時期。 泉州灣宋代海船的發現與發掘為泉州海交館的發展開創了一片新的天地。為了保護與陳列新出土的宋代海船,上級批准建設一座古船陳列館。1979年10月1日,泉州灣古船陳列館落成並正式對外開放,結束了泉州海交館自建館以來無固定陳列的歷史。正是籍著這艘宋代古船的出土,泉州海交館的學術研究也邁上了一個新台階。1979年春,泉州海交館主辦了建館以來的第一次全國性學術會議——“泉州灣宋代海船科學討論會”。在這次會議上,與會者發起成立了“中國海外交通史研究會”。1978年底創刊的《海交史研究》從第二期起改為研究會的會刊,同時也是泉州海交館的館刊。至此,泉州海交館正式形成了“一館、一會、一刊”的辦館模式。

三、第二個發展時期(1986-2006)

1986年下半年,泉州海交館開始了新的飛躍。在館長的帶領下,全館人員同心協力,在幾經挫折中為建設一個新的泉州海交館而努力拚搏。不僅成功地爭取聯合國教科文組織將泉州列為“海上絲綢之路”的考察點,而且,在中央和省、市政府的大力支持下,於1990年1月至1991年2月,完成了新海交館一期工程的建設,從而為“海上絲綢之路”考察活動的圓滿成功作出了重要貢獻,也為泉州海交館新一輪的創業打下了堅實的基礎。

建築特色

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館

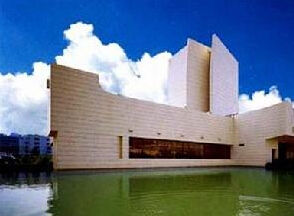

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館泉州海外交通史博物館的建築,採用古代海上帆船的造型———船高二層,船桅高七層,猶如一艘正要揚帆遠航的巨船,奇特、新穎,別具特色。館名系郭沫若的手筆。

在一樓西側的泉州與古代海外交通陳列館,我們可以看到五代的陀羅尼古經幢、宋代石碇、元代銅錢、明清西班牙銀幣等珍貴文物。大量的實物、照片、模型、圖片資料,反映了泉州海外交通發展演變過程。泉州宗教石刻陳列館在一樓的東側。該館陳列從宋至清代伊斯蘭教、印度教、摩尼教、基督教等多種宗教文化瑰寶。多方保存完好的阿拉伯碑銘、基督教“刺桐十字架”石刻、印度教神祗毗濕奴、濕婆、克里希浮雕等石刻,充分體現了中世紀泉州對外文化交流的繁榮和發展。1992年2月聯合國科教文“海上絲綢之路”考察團參觀了陳列館,見到如此豐富的不同宗教互相融合的石刻,大為震驚和興奮,認為是此行的最大收穫,深感其昭示了世界人類和平共存的意義。

二樓東側的泉州外銷瓷陳列館,陳列了多種唐、宋、元、明、清各個時期的外銷瓷器,展示從新石器時期到明清時代泉州陶瓷工業的發達和對外貿易的盛況。二樓西側的中國古代船模陳列館,陳列有我國原始社會最早出現的筏和獨木舟,以及60多艘歷代航行於內河和海洋的古船。其中,鄭成功收復台灣的戰船和鄭和下西洋的戰船尤為引人注目。中國古代船模陳列館的左邊為中國民俗文化陳列館。館內的展品記錄了不同時代泉州人民的生活和生產方式,我們可以領略他們的文明和智慧。

泉州海外交通史博物館主體館的東側,將建起建築面積8000平方米、4層高的伊斯蘭文化陳列館。這座陳列館由著名建築學家、中國建築史學會會長楊鴻勛研究員設計,以阿拉伯建築形式為基調,突出表現伊斯蘭教的建築風格。將主要展示“海上絲綢之路”時代泉州與東南亞、中南半島、阿拉伯地區伊斯蘭教國家的友好交往史,展示數百方館藏的伊斯蘭珍貴石刻和其他文物等。

館舍介紹

宋代海船復原模型

宋代海船復原模型館藏“宋代海船復原模型”該館分有新舊兩個館區。舊館在泉州開元寺內東側,是古船陳列館。1991年2月建成的新館坐落於風景優美的東湖之畔,新館主樓宛如一艘遠航歸來停靠港灣的雙桅帆船,占地面積33000平方米,建築面積7300平方米。該館辟有“泉州古船陳列館”、“泉州與古代海外交通史陳列館”、“泉州宗教石刻館”、“中國舟船世界”、“泉州海交民俗文化陳列館”等固定陳列及1個預約開放展覽——“莊亨岱藏品館”。在這些展廳中,分別陳列著不少舉世聞名的文物瑰寶,除了一艘國內發現年代最早、體量最大的宋代海船及其大量伴隨出土物外,還有數十根木、鐵、石古代錨具,數百方宋元伊斯蘭教、古基督教、印度教石刻,各個時期的外銷陶瓷器,160多艘中國歷代各水域的代表性船模,以及數量繁多的反映海外交通民俗文化的器物。

在泉州海交館的東展廳是"泉州宗教石刻陳列館",陳列著數百方在泉州發現的宋元時期伊斯蘭教、古基督教、印度教和摩尼教的石刻,其數量之多、種類之繁、價值之高、造型之奇,在國內堪稱一絕,是研究中外文化交流史、宗教藝術史的珍貴實物資料。在泉州港的繁盛時期,各國商人云集,各種宗教文化薈聚,堪稱世界宗教史上的奇觀。

從陳列的地方教寺建築石刻可以看出,元代阿拉伯穆斯林在泉州的確曾建造過清真寺。大量的墓葬建築石刻內容十分豐富,一般刻有死者的姓名、卒時、原籍地名和《古蘭經》 、 《聖訓》詞名,使我們了解到,這些阿拉伯僑民多數來自波斯、葉門、土耳其、亞美尼亞、伊朗、沙烏地阿拉伯等國。他們在這裡經商、建教堂、立蕃坊、設蕃學,有的還當上了中國政府的官員,甚至有不少穆斯林僑民與當地漢人通婚,建立家庭,繁衍後代。石刻的文字以阿拉伯文為主,部分為波斯文和突厥文,有的混刻漢文、波斯文、阿拉伯文同一碑中。書法藝術種類繁多,有古老的庫法體、三一體(大楷)、小楷、波斯體以及方體等等,或陰刻,或浮雕,姿態萬千,令人嘆為觀止。

第二部分陳列著數十方古基督教石刻,包括墓碑、墓蓋石和石構件等,是元代經由陸路和海路傳入泉州的聶斯托里派(即景教)和聖方濟各派(即義大利天主教修會)的遺物。它們均雕有尾端放大的希臘式十字架,而且極富圖案裝飾,有天使、帶翅膀天端漩渦狀雲彩、海水、火焰、蓮花、西番蓮、華蓋、束蔑視座、變形蓮花等十多種。這些揉合著中外多種藝術特徵的石刻,正是中西文化交融的結果,即使在遠東地區也難得一見,難怪歐洲學者早就將它稱之為"刺桐十字架",成為基督教傳播史一個著名的專門稱呼。

第三部分的印度教石刻則更加精湛美妙,趣味盎然。迎面而立的兩根十六角哥林多式石柱,雕刻著一幅幅印度古代婆羅門教的神話故事。陳列在這裡的100餘方印度教寺石刻的構件,主要是石柱、獸面柱頭、人面獅身柱礎、門楣、門框等,也都雕刻著印度教的神話傳說。

從這些雕刻精美的石刻,我們不僅領略了來自古印度、古希臘特有的建築藝術風格,而且能夠看到許多中國傳統的圖案裝飾,如雙鳳朝牡丹、獅子戲球、海棠形圖案和菊花圖案等,中外藝術在這裡結合得極為完美。

珍貴藏品

宋代海船 1974年出土,系當時國內發現年代最早、體量最大的宋代海外貿易海船。伴隨出土大量文物。

宗教石刻 宋元時期,泉州作為東方第一大港,吸引大量外國移民。泉州出土的大量伊斯蘭教、基督教、印度教等宗教石刻。

外銷陶瓷器 陶瓷器是中國古代海外貿易的主要商品。藏品中德化瓷器尤為珍貴。

古代航海 擁有大量古代航海用具,如明代四爪鐵錨、宋代木爪石碇等。

館際交流

2007年10月西班牙巴塞隆納海事博物館館長一行蒞臨該館參觀,並與該館洽談展覽事宜。

2008年2月27日應韓國海上王張保皋紀念事業會的邀請,泉州代表團赴韓國參加“張保皋與泉州海上絲綢之路特別展”。

2009年4月29日,應台南市文化觀光處邀請,泉州海外交通史博物館赴台南市參加2009年“鄭成功文化節”特別展

主要影響

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館

泉州海外交通史博物館潛口民宅博物館"泉州海交民俗文化陳列館"通過大量的民俗器具,反映了泉州人民獨特的民俗文化。它積澱了來自古越族、中原地區以及海外的各種文化因素,經過長時間的不斷整合,形成了泉州獨特的、帶有海洋氣息的民俗文化。

這裡陳列著農業生產所使用的龍骨水車、風鼓、粟桶、粗桶、焙乾簍等;漁業和運輸業所使用的船上用具、修船工具、漁網、蓑衣、漁民服飾等;手工業所使用的紡紗、織布、榨糖、榨油和制陶工具;日常生活所用的各種陶瓷製品、竹木製品以及色彩紛呈、製作精緻的結婚用品和陪嫁物。

這些逐漸被時代所淘汰的民俗器具,曾經伴隨著泉州人民渡過了漫長的歲月,在人們的物質生活和精神生活中,發揮過重大的作用。它們凝聚著人民的生產、生活經驗和對美的感受。如生產工具就有許多巧妙的設計和獨到的發明,用來焙制地方特產--龍眼乾的竹簍就是其一,焙制之前必先研磨,說明泉州人當時已初步掌握了現代研磨機的套用原理。

傳統的民居建築,則造型樸素,色彩和諧明亮,空間層次明確,石材與磚插花砌築的牆體,山花與入口的紅磚貼面,形成了自己強烈的個性。

泉州海交民俗文化不僅有重要的歷史價值、藝術價值,而且有深遠的社會意義。這種民俗文化,隨著明清時期泉州人向台灣、東南亞以及琉球的大規模遷移,又傳播到這些地方的華人社會,形成了範圍廣袤的泉州民俗文化圈,並產生了巨大的影響。

館內設有專職講解人員,並實行全年性對外開放,節假日不閉館。泉州海交館與中國海外交通史研究會聯合出版的學術刊物《海交史研究》發行國內外,並出版《泉州灣宋代古船發掘與研究》 、《泉州海外交通史略》、《泉州伊斯蘭石刻》、《中華海洋文化的縮影》、《重返'光明之城'》等多部專著。

具備進行愛國主義教育豐富資源的泉州海交館,於1991年被福建省和泉州市兩級有關部門分別命名為省市"德育教育基地";1995年8月,又被福建省委、省政府命名為首批"省級愛國主義教育基地";同年榮獲國家文物局"1995年度全國優秀愛國主義教育基地"光榮稱號;1997年6月被中宣部命名為全國"百個愛國主義教育示範基地"之一;2002年被科技部、中宣部命名為"全國青少年科技教育基地"。