泉州東湖公園建在古泉州十大勝景之一的“星湖荷香”遺址。唐代湖面曾達4000多畝,有二公亭、東湖亭,宋時添波恩亭,湖中壘土七墩,如星斗、遍植荷花,遂成星湖荷香勝概,明時又加攬古亭。由於唐被貶宰相姜公輔、以及與韓愈同登龍虎榜的開閩進士歐陽詹等名士,曾在此活動而聞名於世。

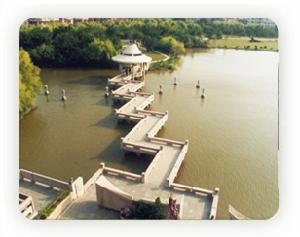

公園以閩南建築文化為主體,吸取國內外園林組景藝術。以中心湖水體為核心,環湖布置園中人文景觀主景“星湖荷香”、“祈風閣”,形成向湖心雙軸線,並與”七星拱月”、“仁風書院”、二公亭、東湖亭、波恩亭、攬古亭等構成靜區;兒童樂園、動物園、遊船碼頭、雙舟朝陽等構成鬧區。同時,根據各個景點的人文景觀配置“東湖鯉泉”、“剌桐瑞林”、“荷里飄香”等10多個植物景觀。每個景既有統一風格,又有各自歷史特色和藝術特徵,充分發揮泉州古建築之精髓和譽滿海內外之石雕、石刻,使公園成為具有歷史文化內涵和時代氣息、風格獨特的綜合性文化休憩公園。

泉州東湖概要

泉州東湖公園位於泉州城區東北隅,北望清源山, 東眺靈山聖墓,南鄰城郊村舍,西聯商業大街,是號稱“鯉魚城”之鯉珠所在地, 又是原泉州十大勝景之“星湖荷香”的遺址。唐代湖面曾達40餘頃,連晉江通東溟,層巒迭翠,湖波凝煙,唐有“二公亭”、“東湖亭”,詩云十里滄波帶古亭。架虹橋、植綺樹,流光泛彩,為宴遊佳處。宋有“波恩亭”,明有“攬古亭”。從唐貞元間刺史席相宴赴舉的歐陽詹等八秀士於東湖亭後日漸馳名於世,成為旅遊勝地。

宋、 明二度疏浚,壘土七墩,如斗星,湖中盛植荷花,遂成星湖荷香勝概。爾後數百年間,歷史變遷,湖區荒廢,建築無存,歷史文化名城,著名僑鄉的泉州留下沒有一個公園的歷史遺憾,建設東湖公園為泉州人民的迫切願望。

解放後,歷屆政府數度提出復建公園,均因種種原因,未能實現。直至1990年,泉州市委、市府順應民情,決定重建,於1991年11月拉開建設序幕,1994年春節正式開放。

為把公園建成具有歷史文化名城內涵和時代氣息,風格獨特的公園,特聘請了國家級建築大師齊康任所長的東南大學建築研究所做總體方案和單體設計,請中科院植物研究所研究員余樹勛教授做環境綠化規劃方案和部分景點設計。

公園規模308畝,其中水115畝。以中心湖水體為核心,環湖建了人文主景--“星湖荷香”(中軸線),“祈鳳閣”(至高點),並建了“七星拱月”、“二公亭”、“東湖亭”、“攬古亭”、“波恩亭”等構成幽雅休息區為為靜區;建了兒童樂園,遊船碼頭,雙舟朝陽等構成娛樂服務區為“鬧”區。同時還根據各個景點的人文景觀創作了“百鯉廣場”、“石泉松屏”、“星湖草坪”、“友誼芳林”、“百果秋園”、“荷里飄香”等16個植物景觀、 園林小品和草坪,營造12處景點山石和鋪設形式各異的林間路9490.03M2, 園內綠化覆蓋面占全園85%以上,鋪植草皮6.5萬m2,以本地樹種為主,種植各種樹木近2萬株,各類花卉灌木近4.5萬株,為提供公園四季不同時期綠化美化環境所需花木、苗木,還建了花木苗木基地3.5畝。植物景觀力尋自然界中的跡象和規律,景觀自然、和諧、新穎。

重建的公園,以閩南建築文化為主體,吸收了國內外園林組景藝術,充分發揮泉州古建築之精髓和譽滿海內外之石碉、石刻。每個景點既有統一風格,又有各自歷史特色、藝術特徵,既承名城文脈,再現“星湖荷香”勝跡,又注入時代氣息,體現了”海上絲綢之路”、“海濱鄒魯”之殊榮。經幾年建設, 雖未完成規劃,但已初俱規模,成為城市中一塊不可多得、市民喜愛的綠洲。

開放以來,公園已接待海內外遊客1000多萬人次,接待了美國、西德、 日本等國家友好考察團,多次接待了國家和市首長的參觀指導,受到社會各界和各級領導的好評。 東湖公園由於是一個水準較高,環境優美,建築風格獨特的城市公園而連續三次榮獲省人大常委會“環境優美”獎,首屆“泉州市民喜愛的十佳建築”及'98泉州最佳夜景工程,九八年入選中國名園”,並榮幸地得到前國家主席楊尚昆的高度讚譽和親筆題下“東湖公園好”寶墨。東湖公園正以她獨有的魅力向世人展現她的古韻新風。

泉州東湖成因

據水文地質學觀點,湖泊乃地表形態演變中之壽命最短者,其成因多種多樣。而東湖在古代曾屬晉江古河曲之一部,因上流水源減少及陸地上升,終成湖泊。

七星九曲

七星九曲據《漢書》載,西漢時晉水從金溪而下,溪水分向南北而泛濫。《泉州府志》稱,“洋嶼”岩壁有蠣殼之附著,說明洋嶼古時曾處於海平面間;若然,則江南低洼地多在水下,更無論矣。至於江北,則淹沒豐州一帶,經清源及賜恩兩山之南崖,東阻於象山與聖墓山,而南向沉洲、下圍,連及江南,浩瀚一片,全屬澤國。當時泉州城區幾全淹沒,僅些少洲渚,如今之中山公園高阜,傅府山,龍頭、虎頭二小嶼;至於釋仔、英哥兩小丘等則微露頭角耳。以是《漢書》始有“東甌王走泉山,山瞰大澤”之記載,因清源山之南直至池店儘是汪洋一片也。

三國時,則有王郎走泉山,游“朗山”之記載。“山瞰大澤”亦即指清源山南,河水仍在泛濫,猶停渚於東湖。同時龍頭山已經成陸,可供遊覽,王朗曾游此,因名“朗山”。

六國時,東湖因陸地續升,水面續降,江南江北大部成陸。但晉江尚留一支河曲從鳥墩、白水營注入濟源山麓,水位雖減,但仍屬汪洋一片,故中唐林蘊《泉山銘》仍有“山瞰大澤”之語。該大澤以“牛臀石”作為尾閭,溢流傾瀉,水量大而衝力猛,使東湖水面四向廣闊。其後東湖而積因陸地續升而縮小,然尚不明顯。

勘其遺蹟,知隋唐時東湖西岸,尚抵今第一醫院之南北一線(當時二郎及忠義二巷俱在水下),東湖水西北尚瀰漫今大城隍口、崇福寺與黨校等地,湖水東抵聖墓山下,北至東嶽前沿,南側浩渺無際,與晉江河道幾不分界。

由於陸地續升,造成晉江主流與其河曲隔離,北門洋水面從而續降,含沙遂少,致使“牛臀石”難於磨損。從此,東湖北宋水源被阻,水流大減,東湖西岸不得不退縮至二郎巷以東,使大壕(即塗、新二門問之火溝)以北火部成陸。此時約值隋末唐初,故泉州最初之羅城得以築於二郎巷西畔,延至馬鞍山而西進。然湖水持續下降,迨及中晚唐間,馬鞍山以北一帶亦幾成平陸,故子城得以壘成正規長方形。斯時,祟福寺側尚有淺澤,因呼為松灣(尚是東湖小灘)。至五代周末,則連崇柿寺一帶之水亦已退盡,故陳洪進得擴建崇福寺於松灣。