崢嶸歲月稠——回憶我的知青生活

一、插隊落戶: 特定年代的歷史現象

沙嵐

沙嵐“老三屆”是中國“文化大革命”時期的歷史產物和一個專用名詞。我是那個特定年代無數個66、67、68屆國中、高中畢業生中的一員。它意味著:“知識青年到農村去,接受貧下中農再教育,很有必要。”在那個年代,上海乃至全國各大城市的每個家庭細胞,必然至少有一個“老三屆”生要回響毛主席號召,遠離城市,分赴全國各地窮山僻壤,去接受到農村“插隊落戶”的艱苦歷練。我於1968年7月高中畢業於上海市光明中學,隨即而來的就是長達半年多令人煩躁不安的“待分配”。按當時學校“工宣隊”宣布的政策,只要原籍有親友且生產隊同意接收的,可以“回鄉”插隊。於是,在這半年中,我三次往返於老家江蘇南通,通過二姐(她幼時過繼給姑媽為女)的努力,好不容易才說通村幹部和某些親友,才勉強同意接納。殊不知,政策又驟起變化,說是老家光有母系親戚不行,非要有祖父母、叔伯輩的親戚同意接納才可以投親落戶。當時,我的心情真是沮喪到了極點。因為,那時候的我性格內向,身體羸弱,父親是一個嗜酒如命的糊塗人,親生母親1960年早早病逝,大姐從安徽安慶退職回來在街道里弄生產組工作,繼母又是一個厲害角色,她帶了三個孩子到我家,家境的貧苦拮据和血脈關係的隔閡緊張可想而知。加上父親的身份是“小業主”,年輕時曾稀里糊塗被人介紹參加過一個所謂特務外圍組織(其實只是填了一個表,沒有參加過一次活動),於是乎,父親在歷次政治運動中成了一個反覆交代、被批鬥,而最終又以“人民內部矛盾”結論處理的“老運動員”。可以這樣說,在這個家庭中,從祖父、母親去世後,我稍諳世事起,就幾乎沒有享受過家庭的溫暖、親情和呵護。

也正因為有如此困苦而複雜的家境,老家南通親戚那邊,既擔心我從小缺乏鍛鍊,手無縛雞之力,不勝農活,又唯恐在經濟上給他們帶來累贅。一張張白眼勢利的臉嘴,使我較早地嘗受了世態炎涼、人情如紙薄的苦痛。我放棄了回鄉南通插隊的努力,毅然決然報名到貴州“插隊落戶”。“申請書”剛剛送上,“通知書”很快就下來了,安置的地點是:貴州省安順地區紫雲苗族布依族自治縣松山區紫松公社一大隊那王生產隊。傾刻之間,我的名字從此在無比金貴的上海市戶籍中註銷;這一註銷,使我在貴州安順生活、工作了整整四十年。

我異常清楚地記住了這一天:1969年3月31日,天高雲淡,風和日麗,上海彭浦火車站人云如潮,紅旗招展,鑼鼓喧天,偉大領袖毛主席的“知識青年到農村去,接受貧下中農再教育”的巨幅語錄鋪天蓋地。當西去的列車長笛一鳴,車輪緩緩啟動時,車站上一邊是鑼鼓聲山響、歡呼聲震耳欲聾,一邊是送行人群隊伍和車廂內近800名上海黃浦區知青的哭叫聲驚天動地。這一幕永遠定格在我記憶的腦海中,至今歷歷在目。奇怪的是,站在車廂內的我和另一位高中同學張長平居然沒有掉一滴眼淚,反而笑容滿面,還瀟灑自如地向前來送行的親友和同學揮舞雙手,真有點“風瀟瀟兮易水寒,壯士一去兮不復還”的豪邁壯烈氣概。說真的,我那時的心情反而充滿了掙脫家庭蕃籬的快意,毫無親情的苦澀和長期的鬱悶,隨著一聲汽笛長鳴,如同滿天烏雲,被驅散得乾乾淨淨,清清朗朗。我那時還真的有點躊躕滿志,意氣風發,認為“農村是一個廣闊的天地,在那裡是可以大有作為的”。

第一次乘坐這么長時間的免費火車,第一次全程享受免費的列車便當,第一次見到列車上擠滿了這么多胸佩毛主席徽章的“紅小兵”,感覺是前所未有的新鮮。

火車風馳電掣地越過了浙江、江西地帶,進入湖南後,特別是進入貴州後,便顯得顢頇笨拙而緩慢,一路上連綿不斷的崇山峻岭、盤鏇曲折的山路和數不清的隧道涵洞,使我們第一次領略了貴州瑰麗而奇異的大自然風采。

火車開了三天三夜,終於在4月3日緩緩地駛進了安順火車站。從此開始了我人生旅程中的重要驛站——知青生涯。

二、到紫雲縣的第一天

390多個知青(還有近400名知青先在貴定下車,他們的插隊地點是修文縣)在南華飯店(已拆除)度過三宵。第四天,4月7日一早便分別登上編號的客車,向紫雲進發。60多輛的知青專車組成了一個蔚為壯觀的浩大車隊,令觀者為之駐足矚目。

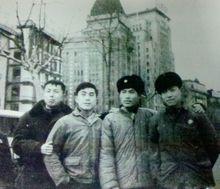

插隊落戶前與光明中學同學攝於外灘

插隊落戶前與光明中學同學攝於外灘車隊行駛在蜿蜒曲折的安紫公路上,揚起層層灰土,路兩邊遠處群山起伏,鬱鬱蔥蔥,山腳處,半山腰間散布著稀稀落落的農舍,大都是簡陋的茅草房、石板房,極少見到一兩間象樣的瓦房。村寨中,炊煙裊裊,狺狺狗吠,不少老叟、村姑、小孩是第一次見到如此壯觀的車隊,瞪著驚詫的眼睛,痴痴的呆立著,忘記了驅趕身邊的牛羊。

車隊過了雞場就進入了紫雲縣境內的黃土公社,便開始有第一批知青下車,之後沿途到狗場、貓營、青海、紫松、白雲,一直到望謨方向的新民、小牛場、水塘、巴寨、宗地,陸續把所有知青送到公社所在地。

我是在紫雲縣城下車的,因為那王生產隊就在離縣城四公里處的紫雲洞坡背後。我永遠忘不了到紫雲那一天的情景,整個小山城沸騰了,全城居民和附近村民紛紛涌擠在路兩邊,可謂人頭攢動、人山人海,象觀看天外來客一樣,簇擁著我們上海知青;到處是紅旗飄飄,鑼鼓喧天,高音喇叭一遍又一遍地播放著“大海航行靠舵手,萬物生長靠太陽,雨露滋潤禾苗壯,幹革命靠的是毛澤東思想”的樂曲;一撥又一撥的苗家布依族兒女,唱著粗獷奔放的山歌,彈奏著熱烈、歡快的嗩吶、蘆笙,並沿路捧上一杯又一杯的農家土酒,一直把我們送到村寨。

和我一道插隊在那王生產隊的還有兩個比我小3歲的68屆國中生,其中一個叫朱瑞龍,和我在上海是樓上樓下的鄰居,另一個叫陳福祥。我穿著卡其布學生裝,他們兩個身著不帶領徽的軍裝,還帶著軍帽,站在一大群身穿青布民族服飾的村民而前,真可謂是鶴立雞群、颯爽英姿了。

生產隊的謝隊長(一個目不識丁的苗族老農)把我們三人安頓在一個顯然是倉庫一樣的舊草房裡。我一看,房頂兩頭呈三角形,完全是敞空的,用竹子編織起來的房頂隔層堆著包穀。草房又分成兩間,小的一間供作臥室用,另一間放著水缸、三腳架、頂罐、鐵鍋、砧板、菜刀、柴木之類,顯然是“廚房間”。它本來應單獨隔開,以使中間一間作“堂屋”,但可能一時來不及分隔,以致於除臥室外,整個草房顯得空空蕩蕩。

住在隔壁的是一對漢族年輕夫婦:周明光和龍昌珍,他們熱情主動地幫我們鋪床,掛蚊帳。要不是他們幫助,我們真有點手足無措,不知道怎么在床架上鋪上木板、棕墊和被單,也不知道怎樣掛蚊帳,在敷著牛屎的牆壁(用竹片編制)上糊上報紙……

正在發愁怎么做晚飯時,生產隊的謝隊長、王副隊長、張會計和住在我們對面的陳大隊長提來了大米、一大罐豬油、雞蛋和鹽巴,來幫我們支起三腳架、發火煮飯。一會兒,我們就吃上了一頓真正地道的農家飯:香噴噴的包穀米飯,醃熏的臘肉,鹽巴辣子水沾的白菜豆腐,一鍋當菜吃的麵條,還有農民自家釀製的土酒。由於語言的障礙和初次見面的拘謹,這頓飯吃得很沉悶。土酒在進村的路上已喝過三碗,開始並不覺得辣烈,現在發覺酒興已發作了起來,一陣陣的熱流在往上涌,不禁頭暈目眩,飄飄然而支撐不住了。

我們醉倒在各自的床上,也不知道過了多久,我們醒了過來,眼前是一片漆黑。原來那時全村還沒有通電,我們生平第一次摸出火柴點燃煤油燈照明。我們發覺腳下踩的不是水泥地、木板地,而是又冷又潮的泥巴地。就在此時,我們突然才感覺到,這裡沒有電,沒有自來水,沒有收音機,沒有城市的大馬路和喧囂聲,沒有熟識的親人,一切顯得是那么的沉寂、陌生和孤獨。而對著如此艱難的環境,我們開始從光怪陸離的幻想中回到了實實在在的現實人間。此刻,我們才開始認真的思考:明天將會是什麼?要像農民一樣頭頂烈日下地幹活嗎?誰來幫我們挑水買菜做飯?難道我們會一輩子生活在這裡?……我們三個人仿佛一下子跌入冰窟窿,久久相對而坐,說不出一句話來,而那白天還在喜逐顏開、豪情滿懷的陳福祥竟像孩子般地嗚咽了起來,說他想家、想爸媽、想上海。

以前聽人說,還不相信貴州人無三分銀,地無三里平,天無三日晴。今天正是應驗了。正在感到孤苦無助、愁眉不展的時候,屋外面,天降大雨,而且雷電交加,極盡大自然狂風暴雨的淫威,真把我們嚇壞了。草房頓時四處雨漏如注,屋頂隔層多年的積塵一片片地落下來,把我們剛剛掛起來的潔白蚊帳染成灰黑。天哪,這真是唐代大詩人杜甫《茅屋為秋風所破歌》中描述的那樣“床頭屋漏無乾處,雨腳如麻未斷絕”。我們三個人可憐地畏縮、卷屈在草屋一隅,抖抖擻擻的,戰戰兢兢的挨過這漫漫長夜,直到第二天天亮。

這就是我們到紫雲縣第一天的真實情景。

三、第一次到黃果樹

一唱雄雞天下白。第二天一早,隨著謝隊長一聲吆喝“出工嘍”,滿寨震動,大家紛紛扛著鋤頭薅刀,從破舊不堪的叉叉房走出,下地幹活去了。沒有誰來管我們。我們三個一商量:“走,到黃果樹玩去!”我們把房門鑰匙交給了隔壁的龍昌珍,便三步並作兩步,一路小跑,順山路、淌小溪,30分鐘後就到了縣城。正好趕上去安順的班車,2個半小時就到了安順客車站,又立即搭上去鎮寧黃果樹的客車,中午就生平第一次見到了世界聞名的黃果樹大瀑布。

四月的大瀑布據說水流並不特別宏偉,但那一天的情景卻使我們終身難忘。

只見氣勢恢弘的大瀑布自80多米高、100多米寬的懸崖絕壁上飛流直瀉犀牛潭,發出震天巨響,如千人擊鼓,萬馬奔騰,聲似雷鳴,遠震數里之外,使我們驚心動魄。我國著名的地理學家、旅行家徐霞客描述其“水由溪上石,如煙霧騰空,勢其雄厲,所謂珠簾鉤不捲,匹練掛遙峰,具不足擬其壯也”。隱在大瀑布半山腰上的水簾洞,又是一道奇特的風景線。那天我們運氣特好,觀賞到了雪白的瀑流飛瀉在碧綠的深潭和藍天襯托下五彩繽紛的七色彩虹。瀑布激起的水珠,飛濺100多米高,如雲漫霧繞,灑落在上面的黃果樹街市。有人說,即使是晴天,也要撐傘而行,故有“銀雨灑金街”之說。我們從氤氳雄奇的黃果樹山水中充分地領略到了貴州安順原生態的文化品位、人與自然和諧相融的動人場面。

從黃果樹返回安順,已夕陽西下,天色漸暗了。我們三個每人花了三毛錢在西街“趙一曼旅社”住了一晚上,準備第二天一早就返回紫雲。

有必要提一筆的是,第二天正值安運司兩派“革命民眾”正在內訌、搞武鬥,班車停開。於是,我們三人順著安紫公路徒步前進。中午走到狗場,在一個知青點混了一頓中午飯,又繼續往前趕,晚上走到貓雲,只感到筋疲力盡,渾身散架,再也走不動了。於是在貓雲街上的一個小旅社住下來。第二天天還沒亮,趁店員還在夢酣之中,非但沒有付住宿費,還順手牽羊,偷了一個很精緻的木工小推刨,拔腿就跑了。這事雖然是朱瑞龍乾的,但作為年長三歲的我,至今想起來還深深自責。作為知青,我們在那個特殊年代受到傷害,本身已很可憐了,但我們在那個年代裡,又自覺或不自覺地幹了傷害比我們更值得同情的弱勢群體的諸多荒唐可笑的傻事。這也許是我們那一代人的一個畸型特徵吧。

四、插隊落戶眾生相

樸實、敦厚的少數民族農民是可愛可親的,要不了幾天,我們很快就跟全寨人混熟了。我們入鄉隨俗,有時也穿著對襟上衣,頭上裹了一圈土布帕,還真像電影《阿詩瑪》中的阿牛那樣,顯得分外英武、彪悍,逗得那些苗族、布依族少女經常在我們面前故作忸怩之態,賣弄風情,有些更大膽的還讓我們猜謎語:“‘一個老者不大高,白天墜嗑睡,晚上搞夜宵’,小沙,你說是哪樣?”當我們還在茫然不知為何物時,人群中的一個小孩就脫口而說:“那是小雞雞”!“哄”的一聲,那些少數民族姑娘就心滿意足地迅速地逃離現場了。把我們三個情竇初開的處男少年弄得臉紅耳赤。

我們知青也會惡作劇。

(一)勞動偷懶,威脅記分員加工分

我們三人從小生長在大城市裡,從來沒幹過農活,這是生產隊知道並且很體諒的。隊里通知我們:每天只需兩個人上坡出工,留一人在家挑水做飯,便算三個人每天每人都記滿工10分。但我們三人還是怎么也吃不了苦。遇到下田栽秧,一個螞蟥爬到腳肚子上,便驚惶失措,落荒而逃,躲在蔭涼處再也不下田了;遇到上坡薅包穀,烈日炎炎,汗流浹背,支持不住,便藉口解手溜回家裡,從此老將不會面。等到我們得知其中兩人每天只有5分工的時候,便操著傢伙上門到記分員家,威脅記分員硬要給我們補10分工,揚言如不補足工分,我們就要燒他的房子。這一貼藥果然靈效,因為農民最怕火燒房。這件事我們至今回想起來還覺得荒唐內疚。

(二)趁人不覺,經常偷宰農民雞鴨

全寨人上坡下田幹活去了,整個村寨內頓時一片空寂,也正是我們三人拭目以待、大展身手的最佳時機。

那王寨農民餵養的雞鴨,是地道正宗的當地土雞土鴨,也正是我們經常瞄準不捨的果腹佳肴。對村幹部家的雞鴨我們很少染指,只撿敞養在宅外的雞鴨,偷來殺吃,其速度之快,手腳之麻利,自己也想不出什麼時候竟學會了這一手。每當我們把雞鴨開膛洗淨、飽餐一頓後,總把毛呀骨頭呀埋在山腳架的灰堆內,以為神不知鬼不覺了。時間一久,農民們便開始懷疑起是我們知青幹的好事。有一天,也活該事情露餡。我和朱瑞龍上坡栽包穀去了,陳福祥獨自一人在家,外出偵察,錯誤判斷對門謝隊長家無人,便倉惶中從他家雞籠中逮出一個肥肥胖胖的大母雞來,在宰殺過程中,大母雞哀叫了幾聲,便驚動了隊長家的小兒子,從房縫中窺見了陳福祥殺雞、退毛、藏毛的全過程。正當我和朱瑞龍正一路引吭高歌“日落西山紅霞飛,戰士打靶把營回”時,謝隊長一腳跌進門來,從灰堆中刨出雞毛,大吼一聲:“你們做的好事,吃的好香啊!”我們頓時大驚失聲,知道東窗事發了。但是農民畢竟是憨厚老實好哄的。晚上我們三個拿了點上海糖果、糕點上門去賠罪道歉,幾句好話一說,謝隊長一家也就喜逐顏開,再也不講要我們賠的事了。只是神情虔誠地問了我一句:“小沙,上海是哪個國家啊?”村寨的村民、幹部的敦厚、寬容、可愛,文化落後到如此愚昧無知的程度,一至於此,令我們至今想起來為之扼腕,可嘆可悲。

(三)撒謊要結婚打家具,提刀揚言砍樹林

在插隊落戶的日子裡,我們也象所有村民一樣,分得一片樹林,但當時我們三人誰也沒在意,也根本沒有去樹林修枝培土施肥料理。待當我第一個被抽調上來、離開生產隊當國小教師後,突然心血來潮,要打幾樣家具,便想到了我們在寨子中還有一片小樹林。在一個星期日的上午,我從水塘國小乘車趕到那王寨,二話未說,拿起一把斧頭就要往樹林中跑,隊里的張會計大為不解,問我拿斧頭去做什麼。我便撒謊自己快要結婚了,要砍自己的樹林去打幾樣家具。張會計說:“樹林是分給你們三人的,你應有一份,這不假,但現在樹木還未長大,砍了沒用,不如在倉庫里選幾塊現成的木板。”我轉念一想,也對,於是跟著張會計來到倉庫,不容分說,跳上倉庫的樑上,把大塊大塊的樓板(泡桐木)拆下來,不知哪來的力氣,一氣拆了12塊。頓時屋架晃動了起來。張會計急喊:“小沙,你當真要拆房子?!房子要垮了!”我只才心安理得地跳了下來。最後還是生產隊喊了一個小農民把這些木板捆好,抬送到紫雲縣城。這12塊泡桐板後來我把它們換成了一個大衣櫃和一個書櫃。往事悠悠,青春躁動,真是無知無理荒唐啊。

(四)鞭打倔牛出洋相

吆牛犁田,是寨子青壯勞力的活路。我們三個正值青春年華,自然不甘落伍,便主動要求牽牛犁田。說實話,那時是圖個新鮮好奇。我儼然耕田老把式一樣裝束,頭帶草帽,手執牛鞭,高高捲起褲腿,赤腳牽牛下田了,但怎么也駕馭不了不聽使喚的倔牛。牛不是昂首紋絲不動,便是擅自揚長而去,我站在泥濘的水田裡,不禁無名火起,頓時揮舞鞭子,重重打在牛屁股上。牛被激怒了,於是,拖著我一路快步前跑。我一手舞動牛鞭,一手操持梨耙,一時按捺不住,腳底一滑,便一頭栽倒在水田裡,當我好不容易掙扎著爬起來時,周圍是一片鬨笑聲,原來我滿嘴滿臉滿身都是泥,活脫是一個貽笑大方的泥坯子,只是兩隻眼珠子還在滑稽地轉。我不由的勃然大怒,找著牛鞭,尋思著給那頭令我出醜的牲畜一頓狂抽,殊不知,那頭牛早就踱上水田路邊,正悠閒自得地吃著綠油油的青草了。

(五)騎著高頭大馬逛商店

在上海,我們根本沒有看見過什麼馬呀,什麼驢呀,只是在電影中看見過中國紅軍、蘇聯士兵騎著高頭大馬、揮舞軍刀、英勇殺敵的雄姿。我們也曾想像如果有一匹象關雲長那樣的赤兔馬和項羽那樣的烏騅馬,那該多威風啊。現在好了,生產隊有幾十匹馬,猶以王副隊長和張會計的兩匹全身雪白的馬顯得格外的雄壯俊健。朱瑞龍、陳福祥兩人軟磨硬泡,使出渾身解數,說動了兩位農民,答應讓他們騎一會過過癮,殊不知他們一騎上馬,一拍馬屁股,馬便一路狂奔,轉眼就到了縣城。幸好城邊的居民幫他們勒住了馬。於是,他們就趾高氣揚地騎著馬逛進了紫雲縣百貨公司和大飯店。這使紫雲縣的居民為之膛目結舌,驚奇不已。這是紫雲人祖祖輩輩從未見過的奇遇。而後,他們兩個就快馬加鞭,往青海公社海子生產隊(那兒有4個女知青)方向去眩耀騎馬身段了。那王生產隊上海知青騎馬逛商店,至今還給當地留下一段史無前例的佳話和笑談。

五、知青生涯的反思

我在紫雲插隊落戶的知青生涯是短暫的,從1969年3月到1971年8月,前後不到兩年。但這段終身刻骨銘心的生活經歷,是我人生旅程中的一個重要驛站。在這裡,看不到上海大都市那樣寬敞整潔的大馬路和現代化的高速公路,看不到鱗次櫛比、豪華氣派的高大樓群,見到的只是一些蜿蜒起伏的山間小道和稀稀落落、破舊不堪的茅草房。看不到自己熟識的親友,見到的只是一張張陌生、神情幾近麻木的面孔。沒有電,沒有自來水,沒有音樂,一切顯得那樣的沉寂而單調。我們每天必須扛起鋤頭薅刀種莊嫁,自己挑水砍柴支起三腳架煮飯。那時汗珠子不值錢,一天辛苦勞作只不過一毛七分錢。從繁華似錦的大都市一下子跌落在一個荒涼原始落後貧困的山村,我們每個知青的內心寂寞痛苦是可想而知的。但正是在這樣極端艱苦的環境下,我們仿佛一下子長大、成熟起來了。

第一,我們學會了吃苦,學會了挑水、煮飯、種莊稼,學會了不依賴別人而獨立謀身。第二,我們較早地學會了思考。兩年的知青生活,每天的辛苦勞作意味著什麼,皮肉最懂得。以前是從書本上去認識,現在不得不用皮肉的體驗去認識。第三,真切地體驗到了沿海和發達城市同祖國內地、邊陲鄉鎮在經濟、政治、文化方面的巨大差距。60年代末70年代初的城市知青的大遷徙最初拉動了欠發達地區的開發,使發達地區和貧困地區的人們各自都得到了深刻的啟迪和教訓。第四,堅定了奮鬥信念。“文革”使我們這代人整整耽擱了十年,更加萌發了我們這代人珍惜時間、努力拚博的信心。知青生涯雖然從表面上看,似乎耽擱了我們這代人最可寶貴的豆寇年華,把我們推向了生活的最低層,但對我們後來的人生道路,有著深刻的影響。知青生涯如同共和國艱難歷程一樣,成為我們這一代人奮發自強、振興中華、報效祖國的思想培養基。

當年下鄉在紫雲縣的390多名知青,現在大部分返回了上海,留在紫雲、安順、貴陽的,已經屈指可數了。我們時或聚會在一起,我們不認為那個年代留給我們的都是悲劇,但它確實是一部難忘的、刻骨心扉的歷史,它是我們認識這個世界的始端,成為我們的人生底蘊。我對這段知青生涯懷有深深的眷戀。

五十載情系光明 今朝日暢述心懷

——上海市光明中學68屆高中(3)班紀念進校50周年聚會側記

時光荏冉,歲月如歌,原高一(3)班同學1962年進光明中學至今不知不覺已有50個春秋了。在班長何慧瑛代表所有同學心愿的倡議下,她與馬坤蓉、鄭辛逸、嚴鈞民、王才航、單浩義等同學積極策劃,組織籌備了一次別開生面的同學聚會。

2012年5月3日下午1點半, “五十載情系光明 今朝日暢敘心懷”的主題班會,在申城母親河黃浦江畔的上海國際會議中心一樓濱江廳舉行。

門廳前布置了一幅精心製作的海報。畫面上綠色的操場鋪底,百年紅色校樓矗立,“光明中學”四個大字金光熠熠;湛藍的天空襯托著這次聚會的主題,又用大紅色封頂,寓意生氣盎然,歲月不改心中永遠光明。同學們依次在上面簽名留念,同窗情誼依舊。

令大家欣喜的是有40人圍成圓桌濟濟一堂,是畢業後班級歷次聚會人數之最。除已故的6名同學和3名沒有聯繫上的男生及1名請假之外,悉數到場。17名女生無一人缺席。定居加拿大、日本的鮑逸敬、吳麗莎同學也趕來參加。有些同學竟是1969年分赴各地後第一次重逢,握手之際,感慨萬千。

“學友50年,友情長依舊。相聚雖偶爾,卻惦念心田;問候雖隨意,卻倍感親切;祝福雖平淡,卻最見真誠。讓光明照亮我們,平安、健康、快樂,過好每一天”。班長何慧瑛飽含深情的致詞拉開了這次聚會的序幕。

聚會有三項活動內容。首先由中心工作人員帶領,參觀歐洲廳、明珠廳、上海廳,爾後登上屋頂花園。浦江兩岸的百年萬國建築群和改革開放以來如同雨後春筍般矗立起來的現代化摩天大樓,交相輝映、美輪美奐,形成了上海這座國際大都市一道最具魅力、最具特色的風景線,令我們這批老三屆學友撫今追昔、讚嘆不已。

不吸菸、不飲酒,喝咖啡、茶水,隨意品嘗精緻可口的中西點心和新鮮瓜果,也算是享受了一頓綠色健康的下午茶,席間自由交談,其樂融融。這是活動的第二項內容。

接下來就是本次活動的核心內容:敞開心扉,情系光明,暢敘衷曲。饒有興味的是,安排發言的次序是按照當年班級同學的學號依次進行。筆者實在不能一一錄下每位同學的精彩發言,只能擇其要點,概括一下這次聚會暢敘心懷的特點。

特點之一:真誠坦率、感悟人生。同學們打開話匣子,紛紛回憶光明的生活,感恩光明中學給予的良好的學識和品行教育,並從各自一段段插隊落戶、參軍、從教、務工、從政的生活歷練,折射出我們這一代人的人生經歷和共和國成長曆程息息相關、緊緊相聯。這段經歷,是一部難忘的歷史,成為我們思想的培養基,它是我們認識這個世界的始端,從而成為我們人生的底蘊和財富。

特點之二:心態良好、積極向上。我們這班同學無一例外,都已步入耳順之年,退休在家了。在大家的發言中,可以聽出雖都晚霞夕照,卻絕不怨天憂人、自甘寂寞。或堅持鍛鍊、養身修性,或親操家政、呵護兒孫,或練字操琴、吟詩作文……。還有一些同學至今在發揮餘熱,如鄭辛逸同學受聘續修上海政府志,沙嵐同學參與組建社區文化室,王才航、張錦江同學受聘於機關、 企業,熱心於社會公益事業,為年輕人傳經送寶,如此等等,不一而足。

特點之三:書生本色,妙語如珠。在同學們的發言中,仍可以窺見他們當年學生時代的意氣風格。吳國光同學慷慨陳詞,滔滔不絕,縱橫捭闔;虞順航同學發言充滿詩情,反映出他是俄羅斯文學、莎翁戲劇的冬粉;嚴鈞民同學的深邃,余紹鋼同學的沉穩,盛繼抗同學的精幹,封黎明同學的溫婉,華佳芳同學的質樸,單浩義同學的勤勉,吳麗莎同學如男生般的剛健……。

座談會中,不時歡聲笑語四起,互道平安健康珍重。最後,馬坤蓉、張錦江同學組織大家攝下了這次50周年聚會的一張張彌足珍貴的鏡頭。

謹以鮑逸敬同學的當日詩作《同窗五十周年記》作為本文的結束:

“坎坷歲月一代人,磋砣人生不沉淪。

慷慨驚嘆當年狂,光明學子真情深”。

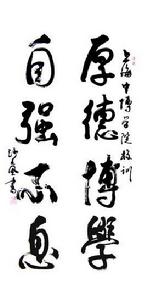

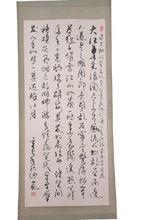

沙嵐書法

沙嵐老師從小酷愛書法藝術,楷從顏、歐入手,行草先以兩王、唐寅、文徵明的書貼為範本,後自成一體,書寫流暢、靈動。沙老師現為貴州省安順書法家協會會員,近年定居上海金山,並加入金山區書法家協會,積極從事書法創作活動。

沙嵐作品

沙嵐作品 沙嵐

沙嵐 沙嵐作品

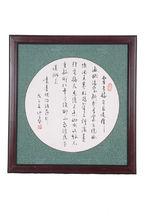

沙嵐作品 書安順師範學校校風教風學風

書安順師範學校校風教風學風 陸游詩集手書稿

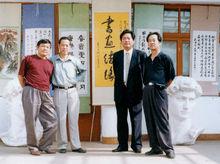

陸游詩集手書稿 安順師範學校書畫展

安順師範學校書畫展 沙嵐作品

沙嵐作品沙嵐藏石

沙老師是一位玉石收藏愛好者,他收藏的奇異趣石精彩無比,玉、石難辯,件件是寶。

沙嵐作品

沙嵐作品 盤江石

盤江石 沙嵐作品

沙嵐作品 沙嵐作品

沙嵐作品 沙嵐作品

沙嵐作品 英石

英石