沔陽簡介

湖北省仙桃市,舊稱沔陽,地處江漢平原,位於湖北省中南部之長江、漢水交匯的沖積三角洲上,總面積2538平方公里,人口148萬。據沙湖、越舟湖出土文物證明,新石器時期,就有先民們在這塊土地上開拓生息。夏、商、周為荊州域,春秋、戰國屬楚,粱天監二年〔公元503年),始置沔陽郡設沔陽縣,因郡治在沔水之北而得名。建治至今,已有1400多年歷史。沔陽素稱“歌藝之鄉”,民間藝術比較繁榮,民俗 沔陽雕花剪紙更為醒目。

具體概述

沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙 沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙1、婚俗剪紙

沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙自古人生重禮儀,對婚俗尤為重視。結婚被人們視為“終身大事”,剪紙在其中套用也最為廣泛。結婚時,男方要舉行“告祖”儀式(俗稱行大禮),向列祖列宗稟告,祈求祖上保佑。在大堂八仙桌上擺10碗葷菜,每碗菜上覆蓋紅雙喜字剪紙,再插柏樹枝於菜碗之中,意即:松柏長青,祝夫妻百(柏)年合好,家庭百事順遂。堂屋正中牆壁上懸掛巨幅奪目的鮮紅雙喜字,配以寓意吉祥和瑞慶圖案的剪紙,如龍鳳呈祥、鴛鴦戲水、喜鵲登梅、金魚鬧蓮、鳳穿牡丹、連(蓮)生貴子等等,分別貼於大門、洞房門及玻璃窗戶上。此外,男方過禮的豬肉、魚、酒等一切禮品上和女方陪嫁品上均蓋有紅喜字。還有衣箱封口和彩轎封門用的紅喜花。傳說彩轎(又名花轎),古時候是不封門的。自從《梁山伯與祝英台》悲劇故事出台後,為防止類似事情發生,沔陽民間就興起彩轎封門來。不僅貼喜花剪紙,還要上銅鎖,以保新娘的絕對平安。新娘在娘家辦嫁妝時,繡的壋枕、圍裙、襪底、雲肩、花鞋等繡品。都少不了剪紙花樣的裝飾。一般來說,繡花辦嫁妝,姑娘們特別重視,因為它是姑娘們心靈手巧的見證。結婚新人入洞房後,親友們特別是那些大嫂小姑在鬧房時,要翻箱拿出新娘自作的繡品,評議欣賞,有如新娘舉辦的一次個人剪紙和刺繡展覽,使參觀者大飽眼福。2、喪俗剪紙

昔日,沔陽流行請道士為亡人做道場的陋俗,即為死人超度亡魂。道士身著法衣,手執引路幡,有節奏地擺動,口裡念念有辭,揚言為死人招魂、引路。在道士的法衣上繡有壽字和浮雲、蓮花、萬字格等花樣;引路幡全系縷空的長條形素色紙剪貼而成,上有三角形紋樣,下有二方連續花邊及篦齒紋的垂須。中段有寶相花。婦女死後,家人要給她穿繡花鞋。鞋上繡“一蟾一鶴”,或者是“雙狗喝血”。據說,只有如此。才能讓死者順利抵達陰曹地府。

3、服飾剪紙

沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙俗話說“三分人材,七分打扮”,可見服飾之重要。沔陽人尤其是婦女、兒童在豐收之年特別重視服飾的美化,因此繡花用的花樣需求量很大。據載,解放初期,全縣賣花樣的貨郎就有一百幾十人。剪紙內容豐富多彩,如老嫗頭帶的勒子,腳穿的花鞋;中青年婦女用的圍裙、繡花鞋、包被堂心、襪底、手帕;兒童的獅子帽、虎頭鞋、長命鎖、涎兜、香包(又稱香囊)、繡花衣褲;青壯年男子的布草鞋、拖鞋、鞋墊、箍帶等均有繡花。花樣子多系祈福、添壽、發財、喜慶、愛情、多子、辟邪、消災等吉祥內容,如富貴有餘、多福多壽、松鶴延年、長命百歲、荷花鯉魚、金玉連發、一本萬利、百事如意、丹鳳朝陽、麒麟送子、獅子滾繡球、鯉魚跳龍門等。還有一帆風順、二龍戲珠、三羊(陽)開泰、四季平安、五福臨門、六契約春、七夕相會、八仙上壽、九路來財、十全齊美等。

人們特別重視兒童服飾,花樣品種甚多,如獅子帽、虎頭鞋、荷花涎兜、五毒香包等,寓意希望孩子象獅於那樣勇猛;象老虎那樣虎虎有生氣;象荷花那樣出污泥而不染;願五毒化為香包,叫長命鎖保平安,讓孩子長命百歲,足見慈母愛子之心。

服飾繡花剪紙,根據著衣者的年齡、身份和用途不同而異。計有嫁衣、壽衣、嬰兒服等,其表現手法趨於程式化、常見的花樣有團花、角花、領花、胸花、袖口花、鞋頭花、鞋邊花、帽頭花等。婦女們剪紙以技藝高超為榮,男家也以新媳婦的精巧刺繡和善長剪紙引以為驕傲。

沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙4、宅居裝飾剪紙

它是人民民眾憑藉自我生活感受經驗和對美的追求,創造出的樸素大方的剪紙藝術。剪紙在宅居裝飾的運用,體現了民俗生活中平民百姓的審美心理。沔陽除窗花剪紙外,還有門帘花、門鼓花、帳檐花、帳飄花、壋枕花、頂棚花等等。

5、歲時節令剪紙

每年春節,除舊布新,換上新的剪紙,其圖案內容大都由吉祥詞語或圖案組成。常用諧音、象徵、寓意等手法表現民眾對美好生活的追求與企盼,從而使其審美情趣得到滿足。除了常見的“年年有餘”、“四季平安”、“萬事如意”、“鹿鶴同春”之外,亦在神櫃四扇門上貼“福”、“祿”、“壽”、“喜”(或配以圖案)。

也有的在神櫃兩旁貼“福”、“壽”或“五福捧壽”剪紙。

元宵節

俗話說“年小月半大”,沔陽南部有吃“元宵”,北部有吃“糰子”的風俗,最熱鬧的是賽花燈。彼時是剪紙藝人們大顯身手的極好時機。花燈上多有剪紙吉祥圖案,尤其是走馬燈上,四季花鳥、各種人物故事,如劉海砍擦、八仙過海、文王訪賢等,百看不厭。

三月清明節

俗稱“踏青”,家家上祖墳。在墳上插吊錢(用白紙剪成鏤空的長條形狀,近似引路幡,中間剪有內方外圓的銅錢圖案),表示對先輩亡人的懷念。在時人心目中,凡是墳上插有吊錢的,說明死者家裡有後人,且講孝心。否則即是後人無孝心或絕了後塵。民間曾流傳道:“養兒不祭祖,猶如餵豬狗”。可以說,除文化革命時期之外,沔陽清明節祭祖一貫盛行。

沔陽民俗剪紙

沔陽民俗剪紙四月二十八城隍菩薩的生日。沔陽縣城一帶民眾做城隍會。前面抬城隍菩薩遊街,後面緊跟獅子、龍燈、高蹺、採蓮船以及各店鋪扎出的“故事”人物和不戴面盔的“急腳子”。最引人注目的是“舉天星”,即用一丈五尺長的竹竿,底部用棍捧紮成架子,以防止傾斜。竹竿頂部置一小座椅,上面坐有不足一歲的嬰兒兩名,穿古戲服裝,扮演戲劇和“故事”角色等。多僱傭貧窮人家的小孩裝扮,由人們抬著出遊。坐在上面的嬰兒穿的古戲服以及踩高蹺的人物服裝上均有繡花,採蓮船及各種“故事”中均有剪紙圖樣。

五月端陽節

農曆初五為小端陽,十五為大端陽,二十五為末端陽。民間有五月端陽,諸神下凡帶來災難,毒氣大的傳說,必須高度重視驅邪避災,因此給孩子們額上擦雄黃,家裡門角落豎艾草,煮棕子的鍋里放蒜坨,以之解毒、消災、去疾。還給孩子們胸前掛香包(囊)。香包上繡有五毒。意在以毒攻毒,可以抵禦一切毒氣。表達了家長願孩子清吉平安的審美意識。

鬼節

七月初一鬼門開,十五鬼門關。各家各戶都要給亡人燒紙錢和“袱包”,“叫飯”。據說那些孤魂野鬼若無人管,就會在四鄉害人。為保一方平安,那些有錢人家出錢,請道士做齋。煮稀飯潑灑在野外,供野鬼們吃。夜裡,還要放路燈與河燈,將扎的紙船和蠟燭、紙錢在河邊一起燒掉。“紙船明燭照天燒”,意即為孤魂野鬼照路,送他們回陰曹。道士穿的法衣上有繡花用的剪紙寶香花、萬字格、壽字等圖案;河燈、路燈,也是剪成荷花瓣形狀,中間點的油燈;扎的紙船上也少不了剪紙花樣。

剪紙特色

荊楚特色

傳統的楚文化崇鳳、尚赤。楚都——江陵縣在秦家嘴楚墓地曾出土“虎座鳥懸鼓”15件,其圖案由雙虎、雙鳳一鼓組成。楚墓出土的絲織品上亦有不少鳳紋。沔陽民俗剪紙多有鳳凰為主體的花樣,如丹鳳朝陽、雙鳳朝陽、鳳戲牡丹、雙鳳雙喜、龍風呈祥、鳳凰展翅、龍鳳雙全、百鳥朝鳳、龍飛鳳舞、彩鳳雙飛、鳳凰於舞(比喻婚姻美滿、夫妻和睦)、鳳凰來儀、鳳友鸞交(比喻有情的青年男女結成夫婦)、鸞鳳和鳴。剪紙中鳳凰的姿態或亭亭玉立,或翹首挺立,或健步跨躍,或展翅高翔,表現出一種自信、向上、健美及生機勃勃的活力,其神態和造型,保持了楚文化的風格。沔陽雕花剪紙,龍其是服飾剪紙多用紅色花線刺繡.特別是婚俗剪紙中,全是紅、大紅色紙剪刻製成,能起到增添喜慶氣氛作用,深受民眾的潭愛,可見楚文化尚赤遺風之—斑。

宗教特色

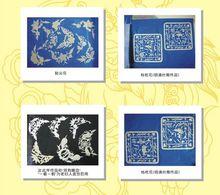

沔陽雕花剪紙

沔陽雕花剪紙“傳統是文化是巫官文化,民間盛行巫風。” “當時人們的審美意識中充滿了神奇色彩。因此,楚文化中各類藝品的裝飾紋樣,其題材里有大量神話、鬼怪之類的內容”一一一(《湖北民間美術探源》第2頁,1987年8月湖北美術出版社出版)。據《沔陽縣誌》載:唐代佛教流行沔陽;清末,全縣有寺廟197座;1949年尚存149座。因此,人們常受迷信思想的束縛。結婚時,有照麒麟送子的剪紙貼於房內。若三年無生育,女人就要去廟裡向觀音菩薩求子,燒香化紙、叩頭。回家後自己剪一個紙人(或者暗地裡找剪紙藝人買一紙人),扎在褲腰帶上,等到懷了孕之後,就將紙人燒掉。有的想生兒於,那么剪的紙人定顯露出男性生殖器,以為如此才能如願。

沔陽縣城東嶽廟於民國年間修有陰曹地府閻王十殿。十殿中有入地獄、下油鍋、過奈何橋、坐血湖池等數十祥恐怖的泥塑。今朝拜者毛骨悚然。因此,民間喪俗有婦人死後,家人給死者穿“一路一鶴”的繡花鞋,謂之“一縛一屬,死了不過奈何(橋)。”據巫術者說,死人到陰間去的必由之路上有一座獨木架成的又長又細的奈何橋。後人講孝心,不讓死者過這座危險的橋,特地做雙“一蟾一鶴”的繡花鞋她穿。若是走天上,可架鶴;走水面可騎蟾。或在鞋上繡兩條狗,中間放一個盆子,名曰“雙狗喝血”。傳說,婦女生兒女時,流出了許多污血。死後,閻王令她們把那些污血喝乾淨。後人為不讓先人遭孽。於是用“雙狗喝血”來相助。

水鄉特色

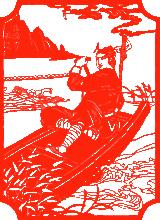

民國時期之沔陽地域,包括今洪湖市大部分,潛江、天門、監利、漢川、嘉魚小部分。當時全縣總面積為4668平方公里,境內河流四通八達,湖泊星羅擺布。著名的湖泊有洪湖、大同湖、排湖等,全縣湖水面積占總面積三分之一。在長期的生產實踐中,沔陽人民對荷花、荷葉、蓮蓬、藕、魚蝦、白鶴、翠鳥十分熟悉。因此,他們的剪紙中多有水鄉動、植物和捕魚、撒網、摘蓮蓬、插秧、割谷等農事以及慶豐收的題材。蚌殼精和採蓮船剪紙,也是人們最喜愛的傳統內容。

工藝特色

沔陽剪紙與北方剪紙的組獷、奔放特色相反,顯得精細入微。首先是它的構圖豐滿,運用“散點遺視”,在平面上表現立體人物,點、線、面有機結合。剛柔相間、黑白對比、虛實相生。靜中有動,動中有靜,因此人物形神兼備,重在以形傳神,初期如生,線條流楊、圓潤,陰刻、陽刻並用,縷空、留實懼佳。破工(俗稱插刀)尤為精巧。藝人用雕刀在剪紙作品適當的部位,一刀一刀地插出放射形的圖形來,或者以插刀走邊,對人物的鬚髮、服裝,動物的禽羽、獸毛的紋式進行美化,具有濃厚的裝飾風格和濃郁的鄉土氣息,深得民眾喜受和專家的好評。

湖北藝術學院張朗教授曾於1959年在《湖北文化報》上,對沔陽雕花剪紙《八仙》予以熱情評價:“沔陽的八仙人物,是人們熟悉的優秀雕花,不論在構圖上,人物動作及表情上,都是十分嚴謹,發揮了雕花剪紙藝術在表現人物上最大的特點,整幅的分量大致相等。鏤空與留實安排得恰到好處,互相呼應襯托,刀鋒與破工用得合適,一看就是江南雕花藝術風格,纖細柔和,裝飾風格濃厚,具有很強的藝術感染力,以上這些特點與創作規律值得我們美術工作者學習的。”

江湖特色

沔陽剪紙的傳承,多是師傳徒、父傳子、子傳孫、兄傳弟、母傳女、姊傳妹,如清末彭場窯灣村的剪紙藝人王丫環,他在彭場一帶教的徒子徒孫,據不完全統計,就達30多人。

解放前夕,沔陽賣花樣子的藝人就有100多人,他們自發組織了剪紙同業公會。每年八月十五做會,朝拜剪紙鼻祖西陵聖母一一軒轅黃帝的正妃嫘祖的牌位,並交流技藝和花祥新作,還要吃祭祀酒。相傳軒轅黃帝的正妃嫘祖,是遠古時代西陵氏部落中的一位勤勞、聰慧、俊俏的姑娘。她發明了植桑養蠶,被後世尊為“蠶神”。後來還發明了剪紙繡花。有一天,嫘祖野遊,坐在樹蔭下歇涼。正午的陽光透過樹林把花和葉影映在她的鞋尖上。

自感很美,於是她照這投影剪出花樣,繡在鞋頭上。繡花鞋經她一穿。宮蛾彩女都學剪影繡花,之後逐漸傳至民間,流行於荊楚大地。沔陽剪紙藝人將西陵聖母的牌位供率在頭人家的神柜上。歲歲中秋節祭祀、朝拜,成為沔陽江湖上剪紙藝人一年一度的盛會。

從江湖語言及行為看,亦有其規範和傳承特色。如夾花樣子的書包有十三頁。這代表了清朝十三省;賣花樣的箱子有五格抽屜,寓意為五湖四海。同時,藝人之間,還要說江湖行話:師兄師弟相遇,那是十分親熱的。若是遇到未曾從師的藝人,江湖上對他是輕視的。賣花樣子的藝人走街串鄉時,左肩背花樣箱子,右手執貸郎鼓;鼓上有一面小鑼.邊走邊搖撥浪鼓,鼓鑼同響。進襯後,要打串鄉的鑼鼓譜點:“咚、咚”。緊接著打:“咚咚鏘、咚咚鏘,新姑娘出繡房,快來買花樣,買花樣。不買花樣是個賤婆娘,賤婆娘!”回家途中搖貨郎鼓,唱:“咚咚鏘、咚咚鏘,賣花樣,轉回鄉,轉回鄉。”

沔陽昔日水患連年,藝人們以雕[刻)花樣養家餬口,成為謀生的手段。還有長埫口鎮石剅灣和彭場窯灣等地,田少勞力多,農民們為了補貼生活,有不少人農忙種地,農閒雕花樣子賣。解放前夕彭場窯灣村五組有剪紙藝人80多名。長埫口石剅灣村和曾台村剪紙藝人均有—定數量。他們雕刻的花樣,首先是從師傅那裡接受的傳統樣本,其次是同行交換的,最主要的是自己創作的。他們自產自銷,將作品變產品,由產品變商品。逐漸趨於專業化、職業化。解放後不久成立了沔陽縣雕花工藝社,後來合併到仙桃工藝社,為雕花分部,承接省外貿出口剪紙的加工任務。

北方多女性剪紙,而沔陽是男雕女繡,雕刻剪紙的女性極少,鳳毛麟角。剪紙藝人分布絕大多數在農村,城鎮的剪紙能手極為罕見。

時代特色

舊時,沔陽繡花風氣盛行,繡傳統戲的服裝,繡婦女、兒童的服飾。剪紙運用很廣,在反抗封建統治的義舉中,剪紙也曾發揮過作用。據《洪湖地名志》載:元末,著名農民起義領袖陳友諒的妻子潘金花曾在沔陽繡花堤(今屬洪湖市),組織村姑們精繡義旗和義軍服飾;大革命時期,沔陽共產黨組織的創始人婁敏修之妻郭環珍依據剪紙圖樣,刺繡犁耕旗;中國共產黨湖北沔陽工農革命軍第五軍於1928年元旦在沔西拖船埠(今屬潛江市)成立時,由當地婦女繡了一面鐮刀斧頭的紅旗。新中國成立後10多年依然繡花風行。藝人們配合當時黨的中心運動,雕刻有土地改革、抗美援朝、發展生產、勤勞致富、婚姻自主、勤儉持家、尊婆愛媳、百花齊放、推陳出新、古為今用、詳為中用等新內容的花樣子。黨的十一屆三中全會後,春拂大地,萬物復芳,剪紙藝術喜獲新生。凡是人們生活所需要的繡品和剪紙,應時而生。在花布、汗衫、背心上出現了印刷剪紙紋樣,毛線衣上亦有織剪紙圖案的。

衣食足,禮儀興。小孩過周歲、10歲,老人做壽,舊社會多送繡品,而現在沔陽興做生日圃匾。用五彩的吹塑紙製成。輕便美觀,十分俏銷。匾上有過生人的相片、姓名、出生年月、吉祥語和生肖圖以及花邊、角花等剪紙裝飾。據統計,僅仙桃城區就有做生日匾的攤位不下百個,滿足市內及周邊縣市城鄉人民的需求。婚慶活動中,娶親用的小轎車上和陪嫁品如電冰櫃、電視機、洗衣機上也少不了紅喜字;婚宴廳正面,多有懸掛巨幅紅雙喜剪紙圖案。喪葬活動中,過去扎靈屋子,現在做的紙紮是兩層的樓房,現代化的家具應有盡有。還有汽車、輪船、箱子等紙紮。每件紙紮上均有團花、角花、二方連續花邊、單獨紋樣等剪紙裝飾紋樣。昔日的扎紙多用黃、藍、黑、白四色.如今喪葬紙紮中的殿的絞樣,五顏六色,富麗堂皇,這與當今人民生活水平提高在藝人頭腦中的反映不無關係。