景區介紹

陳白沙祠現已成為江門市首屈一指的歷史文化品牌。1985年,江門市政府撥款大修陳白沙祠並闢為陳白沙紀念館,成為知名的旅遊景點。

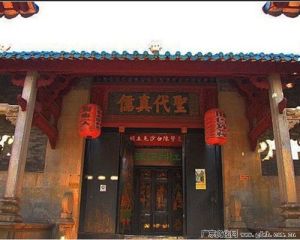

祠坐西北向東南,占地面積980平方米,平面為四進院落四合院式布局,主體建築沿軸線排列為陳白沙祠木石牌樓、春陽堂、貞節堂、崇正堂、碧玉樓。牌樓是為表彰陳獻章母親林氏的貞節事跡,而興建於明萬曆三十九年(1611)。故又名“貞節牌坊”。為四柱三間三樓式,明樓為布瓦廡毆頂,次樓為布瓦歇山頂,均為綠琉璃瓦剪邊。坊額均置有四跳九踩重翹如意斗拱。整座牌樓結構嚴謹雄偉,頗為壯觀,為廣東保存較完整的明代牌樓之一,春陽堂、貞節堂、崇正堂、碧玉樓均為單檐布瓦硬山頂,綠琉璃剪邊,前後三間的建築以左右對稱的廊廡相連線,用材講究,布局嚴謹。春陽堂,左右有廂房,設有屏風式中門,此堂為紀念陳獻章生前所築的讀書及講學之處“春陽台”而命名。貞節堂,面寬進深各三間,四柱抬粱與穿斗混合式粱架結構。此堂為紀念陳獻章母親的貞節事跡,命名“貞節堂”,為祭祀陳獻章父母之所。崇正堂,面寬進深各三間,四柱抬粱與穿斗混合式粱架結構。此堂為祭祀陳獻章之所,內有陳獻章之神龕。崇正堂及堂內之對聯,為明萬曆二年(1574)朝廷賜額“崇正堂”,賜聯曰:“道傳孔孟三千載;學紹程朱第一支”。碧玉樓,面寬進深各三間,四拄抬粱與穿斗混合式粱架結構,樓高二層,有檐廊。此樓原是陳獻章的故居,陳獻章為當年失而復得祖傳之碧玉,喜而建樓誌慶,有詩句:“碧玉久忘今復見,白雲朝出暮還來,”作藏玉之所。陳白沙祠已進行維修加固,且闢為紀念碑,陳列有陳白沙生平事跡。

景區特色

陳白沙祠

陳白沙祠陳白沙祠平面布局為四合院式,座西北向東南,占地面積960平方米,其主體建築排列在縱軸線上,共四進深,由祠門進依次為:春陽堂、貞節堂、崇正堂、碧玉樓。均為面闊進深各三間、山牆擱檀、硬山頂、綠琉璃剪邊,前後之間的建築以左右對稱的廡廊相連線。陳白沙祠內屋樑上的雕刻非常精緻,有人物、花果、龍鳳等多種圖案。整個白沙祠結構嚴謹,布局和諧,裝飾精細,風格莊重,藝術優雅,為江門絕無僅有的古建築。

陳白沙祠內正中為陳白沙塑像,旁有用白沙手跡刻的匾聯和碑刻。門前木石結構牌樓,立面三間,四柱三樓。樓上有檐,檐下有玲瓏緻密的斗拱、枋椽及精美的瓦面雕飾,是廣東現存的精巧明代牌樓。祠內有前門、貞節堂、崇正堂、碧玉樓等,均為一進四座掛兩廊的建築。

在陳白沙祠內,傳統節日氣氛特別濃厚。春節有大型傳統廟會,敲鐘迎新年成了人們的習俗。每年農曆年三十晚,人們雲集玉台寺,等待新年鐘聲的響起後,上頭柱香,祈求新的一年全家安康,每年10月舉辦"賽龍舟"。重陽登高,五邑人向來重視。近年來,此風尤盛,光江門、會城及周邊地區,每年重陽登圭峰、上叱石的人,數以十萬計。

陳白沙介紹

陳白沙像

陳白沙像陳白沙(1428~1500),名獻章,字公甫,號石齋,別號碧玉老人、玉台居士、江門漁父、南海樵夫、黃雲老人等,世稱白沙先生。本是新會城北圭峰山下都會村人,少年時隨祖父遷居白沙鄉(今屬江門市蓬江區)的小廬山下,故後人尊稱為“白沙先生”。是明代著名的理學家、教育家、詩人、書法家。其所創之學說,世人稱為“白沙學說”或“江門學派”,流行頗廣,影響較大。居山,束茅草成筆,名曰“茅龍筆”,書法自成一家。明成化十九年(1483)應召赴京,授翰林院檢討,旋乞養歸。有《白沙子集》存世。明萬曆十三年(1585),詔準從祀孔廟,萬曆三十七年(1609)謚“文恭”。考廣東省歷史人物中,能從祀於孔廟者,唯陳獻章一人而已。故有“嶺南一人”、“嶺學儒宗”之譽。

刻苦求學

陳白沙是明代著名的思想家、教育家、書法家、詩人。他年少警敏,讀書一覽成誦,而且勤奮好學,19歲應廣東鄉試,考得第九名舉人,21歲參加禮部會試,考中副榜進士,入國子監(中國古代設立的國家最高學府)讀書。後來,雖然兩次赴京參加會試都落選了,但陳白沙對於追求學問卻始終鍥而不捨。27歲那年,他聞說撫州臨川郡地方,有位著名學者康齋先生(原名吳與弼),學識造詣很高深,讀透了朱熹編輯的《伊洛洲源錄》之後,還精究宋、明理學的源流,明聖人之道,復孔、孟之傳。陳白沙為了拜訪名師,不怕長途跋涉,越庚嶺,過梅關,抵達贛州(今江西省)。他先順贛水而上,經吉水到了清江,上了岸再由陸路來到崇仁縣,終於找到那位棄官不做,寧願在家講學的吳與弼先生。

吳與弼治學很嚴,他要求學生在學習態度上必須專心一致,不容精神渙散,思想要集中,靜時修養,動時省察,務使內心湛然虛明。陳白沙見了很受啟發,得益不少,但對於吳與弼關於《易經》的分析,陳白沙未得滿意。第二年,他就拜辭吳老先生回歸江門白沙村,在小廬山麓之南,建築成一間頗具規模的書舍,題名“春陽台”。從此,陳白沙一心隱居,專心讀書,足不出戶。為了減少對他的干擾,家人就在牆壁鑿了個洞,飲食衣服,均由此洞遞進。白沙村面臨蓬江,後枕小廬山,村前村後,青葵筱竹,隨風搖曳,風光旖旎。村外有條天沙河,河裡有不少晶瑩雪白的沙,白沙村因此而得名。陳白沙隱居春陽台苦讀經典著作,探討先人哲理,寒來暑往,秋去春來,正是:野鳥飛窗靜,春歸蝶未知;蟬鳴風入夏,冬日月影斜。不經不覺,整整度過了十個年頭。

陳白沙經過十年苦學,靜坐冥思,舍繁取約,把握心與理吻合的關鍵,學問與修養,獲得飛躍的進步。1465年(明成化元年)的春天,陳白沙決定在春陽台設館教學。這訊息―傳開,近者鄉村,遠者鄰邑,學生慕名而來,其門如市,白沙村頓時熱鬧起來。陳白沙的教學方法與眾不同:一、先靜坐,後讀書;二、多自學,少灌輸;三、勤思考,取精義;四、重疑問,求真知;五、詩引教,哲入詩。開學以後,絕大多數學生都勤懇用功,但亦有個別沾染了酒色、浪蕩和懶惰的,白沙先生就編了《戒色歌》、《戒戲歌》、《戒懶文》等幾首詩歌給學生誦讀,作為座右銘。

坎坷仕途

1466年,陳白沙接到順德縣錢溥一封信,規勸他趁新任皇帝復禮施教,整頓朝綱,考取功名,為社稷效力。於是決定再上京師,復游太學。時年陳白沙38歲。國子監的主管官員是祭酒邢讓。他原來同陳白沙一起參加戊辰(1448年)科考,陳白沙考得副榜(等於備取生),邢讓考中進士,在翰林院當庶吉士,修撰皇帝的實錄,剛剛升為國子監祭酒。邢讓有意考試陳白沙的學問,讓他作首《和楊龜山<此日不再得>韻=詩。楊龜山就是北宋學者楊時,進士出身,官拜龍圖閣學士。他學問淵博,寫過一輯題為《此日不再得》的詩,名震遐邇。陳白沙凝神冥思,不多時,揮毫而就。詩成之後,朝中一班有志學問的文臣學士,讚嘆不已,爭相傳誦。邢讓稱讚白沙為真儒復出,遂向吏部尚書衛翱推薦陳白沙到部里當司吏。後來,陳白沙果然接到任職的官諭,但卻是吏部衙門當個日捧案牘、抄繕校核、封發遞送的低級小吏。

陳白沙為人耿直,富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈。由於不屑巴結朝中的權 貴人物,觸怒了當時官居禮部侍郎的尹昊,受到權臣的暗算和陷害。正直的官員對陳白沙無限同情和保護。挨過四年後,陳白沙已經42歲,再次參加會試,也就因奸臣弄權應考失敗了。陳白沙放懷一笑,決定南歸。陳白沙返回江門,與老母妻兒及兄長獻文共敘天倫之樂。從此,陳白沙一心研究哲理,重振教壇。這時候,陳白沙的名聲遠播,四方學者都紛紛前來要求執弟子之禮,入學受教。陳白沙設教十餘年,不少學生得益於他的教誨,成為朝廷的棟樑柱石,“江門學派”亦於此形成。

1483年(明成化十九年),陳白沙55歲了。因為得到兩廣總督朱英、廣東左布政使彭韶等的推薦,要上京應詔,為朝廷獻力。經過半載旅程,到達北京。那時已晉升為吏部尚書的往日與陳白沙存有矛盾的權臣尹昊,還心懷仇恨,盛氣凌人。陳白沙只好稱病,要求延期應詔。最後,寫了一份《乞修養疏》給憲宗皇帝,請求批准他回家侍奉年老久病的母親。皇帝被《乞修養疏》那篇文章感動了,覺得陳白沙不但學問好,而且孝義堪嘉,準許他回歸養母,還封贈他一個“翰林院檢討”的官銜。以後,陳白沙就一直隱居,侍奉老母,繼續致力講學,培養了不少人才。後來身兼禮、吏、兵三部尚書職務的重臣湛若水,以及官拜文華閣大學士卒贈太師的名臣梁儲,都是他的入室弟子。

育人不倦

陳白沙在教學上誨人不倦,除講授經史文學等課程外,力創新旨,唯務實際,課餘時間,常與學生在曠野間練習騎馬射箭。陳白沙精擅詩文,工書法,善畫梅。他是明朝著名的詩人,留存各種體裁的詩作1977首。他的詩,格調很高。從他的詩文創作,可以證明陳白沙是一位善於運用“詩教”的名士。他的詩文著述,由他的學生輯成《白沙子全集》出版傳世。陳白沙的書法自成一家。他慣用自製的“茅龍”筆寫字。茅龍筆是以圭峰山長成的硬朗的茅草製成,字型蒼勁有力,別具風格。

千古留名

1500年(明弘治十三年),陳白沙病逝於故土,終年72歲,諡號“文恭”。1574年(明萬曆二年),朝廷下詔建家祠於白沙鄉,並賜額聯及祭文肖像。額曰“崇正堂”,聯曰:“道傳孔孟三千載,學紹程朱第一支。”1585年(明萬曆十三年),皇帝又詔準從祀孔廟,有“嶺南一人”的榮譽。如今尚存的白沙祠、碧玉樓、白沙墓、白沙先生釣魚台,都成了歷史勝跡,供旅遊者參觀和景仰。如今,江門市人民政府以白沙祠為主體,興建了陳白沙紀念館,同時將該館列為愛國主義教育基地,成為江門市一個旅遊景點。